黄土区边坡陡坡段植被建植技术及应用效果

王广锋

(1.中铁一局集团第五工程有限公司, 陕西 宝鸡 721000; 2.中铁一局集团有限公司, 陕西 西安 710000)

随着国民经济的飞速发展以及西部大开发的逐步推进,越来越多的工程项目在西北半干旱黄土地区进行。而工程建设不可避免对当地的生态系统进行扰动和破坏,使工程范围内生态系统遭到破坏,生态环境恶化,植被退化。

由于西北黄土地区脆弱的生态环境条件,土壤贫瘠、质地疏松、干旱缺水、土壤抗蚀性差等成为限制该区生态修复的成功的重要因素,尤其是在高陡的裸露边坡区域更为严重。因此,如何提高植被建植稳定性、减少土壤侵蚀和养分流失成为解决该区生态修复的重要问题。目前针对裸露边坡的生态修复技术研究开展了大量的工作,如传统的旱梯田坡面建植技术[1]和沙柳枝围护建植技术和高新建植技术如三维网客土喷播技术[2-3]、液压喷播技术[4]、喷混植生技术[5]等。这些技术在土质良好和坡度较缓的环境下应用时,植被恢复效果良好,但在干旱缺水、土质疏松、坡度较陡的裸露边坡应用时,植被恢复效果较差。传统的建植技术存在保墒保肥性能差,植被生长不良等问题,而高新建植技术存在基质易剥落、植被易退化、养护费用高等缺点。因此,针对此情况,本文提出了3种建植技术:锚索框架植生袋平铺法建植技术、锚索框架植生袋梯田法和锚索框架梯田法建植技术,并对其生态修复效果进行了应用研究,以解决现有技术中存在的建植困难,植被易退化,水土流失严重等问题。

1 研究方法

1.1 研究区概况

研究区选在甘肃省兰州市西北民族大学附近的南山裸露边坡,属于黄土边坡,土质疏松,且坡度较陡,约为55°。该区属于中温带半干旱大陆性季风气候,年均降水量300 mm,年均气温为9.5 ℃,降水少,温差较大,无霜期120 d以上。

1.2 建植技术

由于本研究区土质疏松,坡度较陡,一般的建植技术在该区域进行修复时,效果较差,无法满足植被的生长需求和植被稳定性。因此针对此情况,结合工程防护措施,提出了锚索框架植生袋平铺法(简称平铺袋法)、锚索框架植生袋梯田法(简称梯田袋法)和锚索框架梯田法(简称梯田法)建植技术,并对3种建植技术的修复效果进行对比研究。

3种建植技术的主要原理是利用锚索框架对边坡进行加固,起到稳定边坡的作用,防止产生滑坡、垮塌的危险。平铺袋法和梯田袋法结合植生袋法对边坡进行生态修复,此方法主要是在植生袋中加入边坡表层的熟土和适量的营养物质进行改良,作为植物生长的基质。植生袋的作用主要是减少植生基质的流失,为植被生长提供一个稳定的条件。梯田法主要是利用修筑的台阶,为植被提供生长条件,并起到保水保墒的作用。

(1) 锚索框架植生袋平铺法。清理和平整锚索框架内的边坡表面,将装有植生基质和种子的植生袋平铺于锚索框架内,并进行错位码放,提高植生袋的稳定性,具体如图1和图2所示。利用该方法建植的小区标记为A区。

图1 锚索框架植生袋平铺法侧视示意图

图2 锚索框架植生袋平铺法建植区正视示意图

(2) 锚索框架植生袋梯田法。在锚索框架内修筑台阶,然后将植生袋平铺于台阶上,形成一个个平面,类似于梯田建植技术,具体如图2和图3所示。利用该方法建植的小区标记为B区。

图3 锚索框架植生袋梯田法建植区正视示意图

(3) 锚索框架内梯田法。在锚索框架内修复台阶,然后将植生基质平铺与台阶上,进行夯土密实,然后进行种子撒播,最后在表层覆盖1~2 cm厚的植生基质,并进行拍实处理,能够解决客土在坡度较陡的情况下,植生基质无法赋存于边坡的情况,具体如图4所示。利用该方法建植的小区标记为C区。

图4 锚索框架内梯田法建植区示意图

1.3 采样点布置

为避免坡上和坡下位置受人为因素的干扰,取样点和监测点区域均选在边坡中部位置。由于灌木植株较小,因此在每种建植区域的坡中位置均匀布置5个1 m×1 m的小样方进行植被调查和土壤理化性状的取样。

1.4 测定时间

在建植第3 a后,对各建植区的生态修复效果进行监测,以排除初期人为养护条件的干扰,后期不进行人为灌溉和养护。该区降雨量和植物生长季主要集中7—9月份,因此在2019年7—9月份中每月的上旬、中旬和下旬各选择连续的2 d进行监测。

1.5 测定方法

(1) 植被盖度。由于灌木生长年限较短,植株较矮,因此采用针刺法进行植被盖度的调查。

(2) 土壤含水量。在每个小样方内利用铝盒进行分层取样,取样深度分别为0—2,2—10,10—20 cm,采用烘干法进行含水量的测定,每层取样3组。

(3) 土壤容重。利用环刀法测定土壤容重,在小样方内进行分层取样,取样深度分别为0—10 cm和10—20 cm处,每层取样3组。

(4) 土壤侵蚀模数。由于现场受锚索框架结构和地形条件的限制,不宜建立径流场,因此选用钉桩法进行土壤侵蚀模数的测定,具体布设方法详见孔令伟等[1]研究。根据文献中的方法增加了钉桩的布设密度,尽可能的反映出真实的土壤侵蚀状况。在每种建植区的坡中位置分别布设2组径流场,布设面积为3 m×3 m,钉桩之间的间距为0.5 m。

1.6 建植植被

根据黄土边坡的土壤特性和气候特征,选择紫花苜蓿、芨芨草和柠条作为建植植被。

2 结果与分析

2.1 植被生长状况

表1为修复3 a后的植被生长状况统计结果,从植被种类来看,建植A区中植被种类最多为5种,其中3种为人工植被,2种为野生植被,比建植初期的建植物种有所增加,物种多样性更加丰富,植物群落更趋于稳定。其次是B区为4种植被,其中3种为人工植被,1种为野生植被。C区植被种类最少仅为2种,1种人工植被,1种野生植被。从植被盖度来看,A区植被最高为85%,其次B区为60%,C区盖度最小仅为12%。从结皮情况来看,A区地表有生物结皮现象,并与植被形成良好的互利共生现象,C区地表有物理结皮,且结皮较厚约1 cm,而B区斜面处分布有少量物理结皮现象。

表1 黄土区边坡陡坡段修复3 a后植被生长状况统计

从整体来看,A区植被生长状况、物种多样性和植被盖度方面均比B区和C区的好。分析其原因,可能是由于在植被生长初期,植生袋具有一定的包裹性,且植生袋表面分布有较多的细纹,能在一定程度抵御外界不良因素对植生生长的影响,防止植生基质的流失,为植被生长营造一个良好的生存环境。当植被生长到一定程度后改变了区域小环境,使得生物结皮能够发育,形成一种互利共生现象[6]。而B区采用的是梯田袋法,在初期植被生长状况良好,但由于植生袋侧面无植被防护,导致植生袋侧面风化严重,造成部分植生基质流失,逐步形成一个斜面,导致B区植物群落分布不均匀,在台阶直角处植被分布较高,其余地方植被分布较少。直角处植被盖度较高,不利于生物结皮的存在,因此直角处地表基本无结皮现象,而其余地方盖度较小,有少量物理结皮现象。C区植物种类、植被盖度等均比较低,主要是由于植生基质流失严重,不利于植被生长,而物理结皮现象的发生,与自身土质条件有关外,还与降雨强度等外部因素有关[7]。

2.2 土壤含水量变化状况

从图5中可知,同一土层下,不同建植区内的土壤含水量呈现不同的变化规律;随着土层深度的增加,不同建植方式下的土壤含水量同样表现出不同变化规律。

注:A区为锚索框架植生袋平铺法; B区为锚索框架植生袋梯田法; C区为锚索框架梯田法。下同。

在土壤表层0—2 cm间,其含水量变化为A区>B区>C区,各区之间含水量差异性显著,其中A区含水量分别为B区和C区的1.47倍和2.02倍;在土层2—10 cm处和10—20 cm间的含水量均表现为B区>A区>C区,在2—10 cm处B区含水量为6.85%,分别比A区和C区含水量高2.32%和4.21%,且各区之间差异性显著;10—20 cm处,B区与A区和C区之间的含水量差值分别为1.11%和5.8%,且差异性均显著。从整体来看,0—20 cm土层内,B区土壤含水量最高,其次是A区,C区土壤含水量最小。

A区与C区土壤含水量随土壤深度的增加呈现出先下降后升高的变化趋势,并在10—20 cm处达到最高值,2—10 cm处的含水量最低。其中A区10—20 cm处的土壤含水量分别为2—10 cm处和0—2 cm处的含水量的2.48倍和1.93倍;B区土壤含水量随土壤深度的增加逐渐升高,10—20 cm处含水量分别为0—2,2—10 cm处的3.13倍和1.8倍。

造成土壤含水量不同的变化规律可能与土壤结皮、植被盖度、植被分布以及地表枯落物等有关。从表1中可知,A区植被种类较多,盖度较高,且土壤表层有较多的生物结皮。而生物结皮和地表枯落物具有涵养水源和保持水土的功能,植被盖度高,可有效减缓雨水对坡面的溅蚀和冲刷作用,增加水分滞留时间,从而提高表层土壤含水量。但生物结皮在提高表层土壤水源涵养功能的同时,也抑制了水分下渗的速率和下渗量[8-9],导致结皮下层区域内的土壤含水量降低。较深层的土壤含水量受地下水等环境的影响[10],且植被、枯落物和生物结皮的覆盖等影响减少了土壤水分的蒸发,因此,深层次的土壤含水量增高。C区中物理结皮同样对水分的入渗具有较强的阻碍作用,减少土壤水分蒸发作用,因此C区土壤含水量呈先下降后上升的变化趋势。而B区中结皮盖度较小,对水分下渗的抑制作用较小,且植物微环境和B区台阶处理可增强水分的下渗速率和涵养功能,因此,B区土壤含水量呈逐渐升高的变化趋势。

2.3 土壤容重变化状况

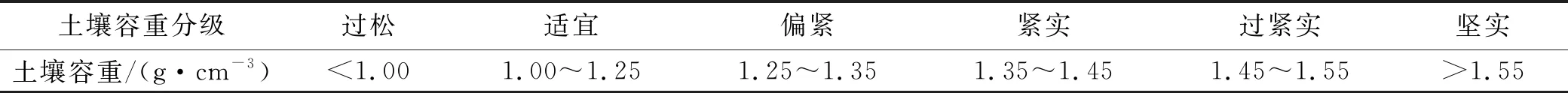

土壤容重的可直接影响土壤的通气性和透水性,也能客观反映出土壤结构状态,是土壤水源涵养功能的重要指标[1,11]。土壤容重分级标准如表2所示[12]。

表2 土壤容重分级标准

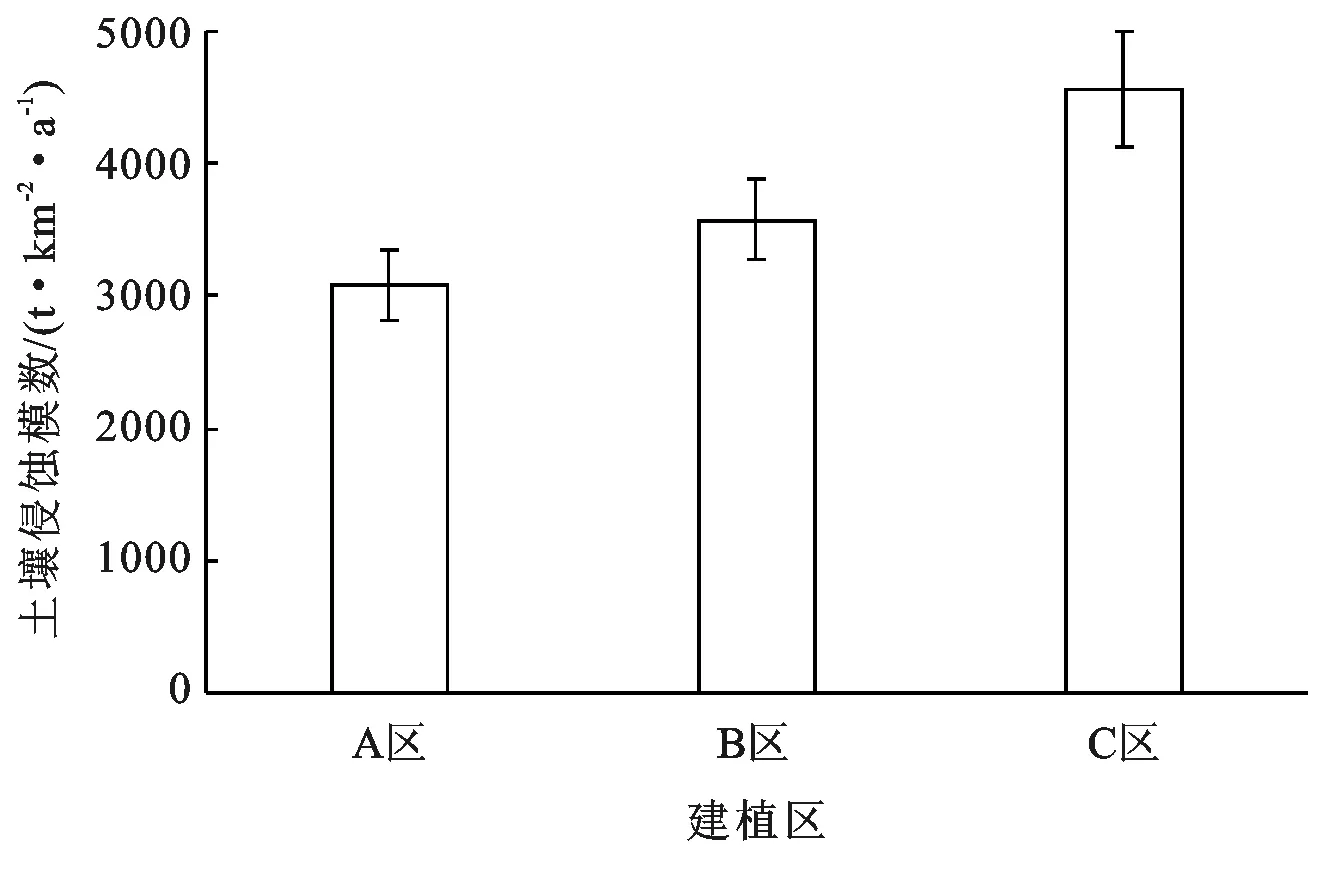

由表2和图6可知,不同土层下的土壤容重变化规律不同。0—10 cm土层内土壤容重均处于适宜状态,A区土壤容重最小为1.15 g/cm3,B区容重最大为1.23 g/cm3,二者之间的差值为0.08 g/cm3,且各区之间差异性显著。10—20 cm土层内土壤容重表现为:A区 图6 不同建植区土壤容重变化特征 土壤容重大小与土壤密度、土壤孔隙度以及养分状况等有关。A区植物种类、植被盖度较高,植物根系可改善土壤孔隙状态,且豆科类植物根系有根瘤菌,提升固氮水平[13],同时枯落物分解也可提高土壤的有机质和养分含量,改善微生物生存环境,从而改善土壤质地结构,且A区土壤表层分布有生物结皮,而生物结皮在发育过程中可显著提升土壤孔隙度,并降低结皮下层的土壤容重[14],多种因素导致A区0—10 cm土壤容重降低;而10—20 cm土层处生物结皮等对其影响程度降低,导致土壤容重有所提升。C区0—10 cm处土壤容重相对较低,主要是由于表层物理结皮导致,物理结皮层土壤粗颗粒减少,细颗粒增多[15],且结皮层与土壤之间有一定的空隙,从而导致该层土壤容重较低。B区从植被种类、盖度、数量等方面均比A区的低,且土壤表层分布少量的物理结皮,因此B区在0—10 cm处,土壤容重相对较高。 由图7可知,不同建植区下土壤侵蚀模数排序为:A区 图7 不同建植区土壤侵蚀模数变化特征 有研究表明,土壤侵蚀模数的大小与植被盖度、物种多样性、土壤含水量、土壤养分含量、土壤容重等有关[16-20]。随着植被盖度的增加,减少了降雨对表层土壤的溅蚀和面蚀作用,从而降低了表层土壤的侵蚀;在一定范围内土壤表层含水量高有利于土体稳定[21],可有效降低水力侵蚀和风力侵蚀的作用;随着土壤容重的增加,土壤的团粒结构减少,土壤变得紧实,水分入渗能力降低[21],导致径流量增大,使土壤侵蚀加剧[22]。 除此之外,土壤侵蚀模数还与土壤结皮状态、植物根系、枯落物分布等有关。物理结皮降低了水分入渗,同时增加了坡面径流量,增强了径流的输沙能力和剪应力,导致土壤侵蚀的加剧。而生物结皮能降低降雨对土壤的溅蚀、面蚀以及冲刷作用,同时具有涵养水源的功能,能吸收和保持一部分水分,其分泌物也能提高土壤团聚体的稳定性,增强土壤的抗剪切应力,从而降低土壤侵蚀量。植物根系对土壤具有加筋和锚固作用,可以提高土壤的抗剪切应力。土壤表层枯落物可以降低降雨的溅蚀、面蚀作用,还可以吸持一部分水分和分散径流作用,降低土壤侵蚀。土壤侵蚀模数的变化是多因子综合作用的结果,因此呈现出A区土壤侵蚀模数最小,C区土壤侵蚀模数最大。 (1) 锚索框架植生袋平铺法建植技术下植被生长状况最好,植被覆盖度最高,且植物种类和植物株数最多,水土保持能力也较强。其次是锚索框架植生袋梯田法建植技术,锚索框架梯田法建植技术下的植被生长状况最差,土壤侵蚀模数最大。 (2) 锚索框架植生袋梯田法建植技术修复效果较差的原因之一是植生袋侧面风化导致的基质和水分的流失,因此在下一步的研究中会对植生袋或建植技术进行改良,以提高其稳定性和耐久性。 (3) 在免养护情况下,利用锚索框架植生袋法建植技术在高陡的黄土边坡进行生态修复,可有效改善植被生长状况和质地结构,减少水土流失,可为类似地区的生态修复工程提供借鉴和参考。

2.4 土壤侵蚀模数变化状况

3 结 论