基于最小累计阻力模型的南京市生态安全格局构建

谭华清, 张金亭, 周希胜

(1.江苏省城市规划设计研究院, 江苏 南京 210023; 2.武汉大学 资源与环境科学学院, 湖北 武汉 430079)

随着城镇化进程的不断加快,人类对建设用地的需求日益增加,城镇开发边界也不断向外扩张。然而在这一迅速扩张过程中,由于人类一味追求社会经济利益,忽视自然生态系统的服务效益,导致生态用地空间被大量侵占。长此以往,不仅生物物种的生存和栖息环境遭到破坏,同时也会使人类的生产和生活丧失物质和能量的基本来源和保障,最终危及人类自身的可持续生存和发展[1-3]。因此,构建和优化区域生态安全格局对保障生态空间安全、缓解资源环境压力具有重要基础作用[4]。

从研究方法来看,目前多采用最小累计阻力模型[5-8]、图论[9-10]、电路理论[11-12]等方法构建区域生态安全格局,其中最小累计阻力模型能较好地反映景观格局变化和生态过程演变的相互作用关系,被广泛应用于区域生态安全格局的构建与优化[13]。生态源地确定和阻力面设定是构建区域生态安全格局的关键[14]。源地确定方面,安东等[15]结合榆林市用地现状,建立生态敏感性评估模型,对生态脆弱区的关键生态地段进行研究。黄隆杨等[16]注重生态用地退化风险和人类生态需求,基于“质量—风险—需求” 目标框架计算生态用地综合价值,进而识别源地。Zagas等[17]从防护水土流失角度出发,基于通用流失方程,对山区内具有特殊保护功能的森林进行空间识别与分析。目前,根据研究区域地理特征,从不同角度对生态用地进行定量评价是识别生态源地的常用方法。阻力面建立方面,佘宇晨等[18]根据不同景观类型的单位面积生态功能服务价值,采用专家打分法设立基础阻力面。黄鑫等[19]选取景观自身因子和邻近景观干扰因子模拟景观生态流的空间运动过程并设定生态阻力面。王玉莹等[20]采用夜间灯光数据对景观阻力面进行修正,以反映不同土地利用强度对生态过程作用的阻力大小。

大气环境污染是影响物种多样性的主要环境问题,对其进行有效的控制和预防对提升区域生态安全格局的稳定性具有重要意义。现有研究中对阻力面建立时的生态环境约束表征不足,传统阻力面的建立仅考虑景观类型分布和利用强度的差异,忽视了大气环境污染对物种迁徙的影响,无法真实反映物种水平空间的运动过程。因此,本文结合江苏省南京市生态资源自身特点和数据的可获得性,从生物多样性保护、水资源安全、地质灾害规避3个角度对南京市生态用地重要性进行评价并识别生态源地,并利用PM2.5浓度、夜间灯光遥感数据对基础阻力面进行修正,构建区域生态安全格局,以期为生态文明建设背景下统筹推进市域国土空间可持续发展提供参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

南京市位于江苏省南部(118°22′—119°14′E,31°14′—32°37′N),境内地势较为平缓,地形多以岗地为主。南京市属于亚热带季风气候,生物资源丰富、种类繁多。林木覆盖率29.6%,人均公共绿地面积13.7 m2,是中国四大园林城市之一,有“绿都”之称。如图1所示,2013年南京市共11个辖区,行政区总面积6 595 km2,其中建成区面积923.8 km2。

图1 南京市区位示意图

1.2 数据来源

数字高程模型(DEM)来源于中国科学院计算机网络信息中心 (地理空间数据云平台,http:∥www.gscloud.cn),空间分辨率为30 m;土地利用数据来源于国家科技基础条件平台—国家地球系统科学数据共享平台—长三角科学数据中心(http:∥nnu.geodata.cn:8008/);归一化植被指数(NDVI)来源于中国科学院计算机网络信息中心(地理空间数据云平台,http:∥www.gscloud.cn) MOD13Q1数据集,采集时间为2013年1月至2013年12月,空间分辨率为250 m,依据12个月份NDVI产品求算年平均值;夜间灯光数据来源于美国国家海洋大气管理局NOAA国家环境信息中心(https:∥www.ngdc.noaa.gov/ngdc.html),类型为稳定灯光影像,空间分辨率为1 km×1 km;地质灾害隐患点、危险点数据来源于《南京市2013年度地质灾害防治方案》,经矢量数字化处理得到;PM2.5数据来源于中国环境监测总站(http:∥www.cnemc.cn/),采集时间为2013年1月至2013年12月,依据南京市9个国控空气质量监测点(草场门、中华门、瑞金路、玄武湖、迈皋桥、山西路、仙林大学城、奥体中心和浦口)的日均PM2.5浓度值,计算得出月均浓度值,进而汇总得出9个监测点的年均PM2.5浓度值。

以上数据经过投影变换、裁剪、重采样等一系列数据预处理工作后,统一转换为100 m×100 m的栅格数据。

2 研究方法

2.1 生态用地重要性评价

基于南京市自然环境条件和生态安全影响因素分析,从生物多样性保护、水资源安全、地质灾害规避等3个角度对南京市生态用地重要性进行定量评价,并利用Natural Break方法将研究区内生态用地划分为极重要、中等重要、一般重要、不重要4个等级,依次赋值为4,3,2,1。

(1) 生物多样性保护评价。生境作为生物的重要栖息空间,影响着生物物种生长和发育的全过程。生境质量好的区域其生物多样性也较为丰富[1]。由于生境质量和土地利用类型密切相关,不同地类维持生物资源的能力不同,因此可采用不同景观生态系统的生物多样性服务价值当量的大小来间接表征生境敏感性等级的高低[21]。

根据南京市土地覆盖和谢高地等[22]制定的生物多样性服务价值当量表,计算得出林地、耕地、园地、水系等不同景观生态系统的生物多样性服务当量(见表1)。考虑到同一景观生态系统内植被覆盖度的差异,本文利用归一化植被指数(NDVI)对生物多样性服务当量(DL0)进行修正[6]。具体计算公式如下:

表1 南京市基本生态系统生物多样性服务价值当量(DL0)

S=n×DL

(1)

(2)

式中:S为生境敏感性指数;n为栅格单元i所对应的土地覆盖类型; DL为基于NDVI修正的生物多样性服务当量; NDVIi为栅格单元i对应的NDVI均值; NDVIt为栅格单元i所对应土地覆盖类型n的NDVI均值的平均值; DL0为栅格单元i所对应土地覆盖类型n的基本生态系统生物多样性服务当量。

(2) 水资源安全评价。地表水源是维系地表径流,养护水资源安全的基本保障。本文选取地表水源安全作为评价因子[23],基于ArcGIS10.2平台通过欧氏距离计算每个栅格单元到重要水系的距离,进而对研究区水资源安全进行评价,其重要性等级见表2。

表2 南京市水资源安全及地质灾害评价因子及划分标准

(3) 地质灾害规避评价。地质灾害破坏生态系统结构的稳定性,进而影响系统内部物质循环和能量流动,导致生态功能发挥受到一定制约[24]。本文结合研究区内地形条件、人类活动强度等指标和李桂媛等[25]的研究,以研究区内地质灾害隐患点、危险点为中心点进行缓冲区分析,从而划定地质灾害规避范围与等级,具体结果见表2。

(4) 生态用地重要性综合评价。对某一生态用地而言,在地理区位、土地覆盖类型等因素的作用下,其斑块表现为多重生态系统功能效益的集聚,即其综合生态安全重要性的大小取决于叠置在其上的各类单因子重要性的最高值[26]。根据“最小单元生态用地发挥最大生态功能”的原则,本文利用最大值法对不同层面的生态用地重要性进行综合评价。

2.2 生态阻力面建立

不同生态斑块上物种间的相互联系表现为各自对地理空间水平方向上的竞争性控制和覆盖,这一过程需通过克服阻力来实现[23]。人为活动干扰和环境空气质量是影响物种扩张和迁徙的重要阻力。本文根据不同景观类型受人类活动的影响程度确定其相对阻力系数[27]建立基础阻力面(见表3),并基于夜间灯光指数、PM2.5浓度数据对基础阻力面进行修正。考虑到空气污染物的扩散,采用Kriging插值模拟PM2.5浓度的空间分布。具体公式如下:

表3 物种空间运动的基础阻力因子和相对阻力系数(修正前)

(3)

式中:Ri为修正后的生态阻力系数; NLi为栅格单元i的夜间灯光指数; NLn为栅格单元i所对应土地覆盖类型n的夜间灯光指数平均值; AQi为栅格单元i的PM2.5浓度值; AQn为栅格单元i所对应土地覆盖类型n的PM2.5浓度平均值;R0为修正前的相对阻力系数。

2.3 生态安全格局构建

借助ArcGIS10.2平台的Cost-Distance工具建立最小累积阻力模型,识别出生态安全格局中的生态节点、缓冲区、廊道等重要组分。具体公式如下:

(4)

式中:MCR为最小累计阻力值;Dij为某物种从源斑块j至空间中某一点所穿越的景观基面i的空间距离;Ri为修正后的生态阻力系数;f为正相关关系函数,表征源斑块至空间中某一点路径的相对易达性。

生态安全格局的核心组分包括源地、节点、缓冲区和廊道。

(1) 生态源地。源地既是生态景观要素扩张和流动的基础,也是维持生态系统稳定的核心区,本文选取生态用地重要性评价中的极重要生态斑块作为生态源地。

(2) 生态节点。生态节点是维持源地之间生态要素交换和联系的关键战略节点,提取主要生态源地斑块的中心点作为生态节点。

(3) 缓冲区。缓冲区是位于生态源地外围一定范围内的低累积阻力表面。利用Natural Break方法将生态源地外围的累积生态阻力表面划分成三种不同类型的区域,分别为缓冲型生态区、理想型生态区和其他区域。

(4) 生态廊道。生态廊道是区域内连接不同生态源地间物种迁徙的重要流动通道。借助ArcGIS10.2平台的Cost-Distance工具,分别以各生态节点(n)为源点,以剩余生态节点(n-1)为目标点集,对应输出各生态节点(n)的成本距离栅格、成本回溯链接栅格。再利用Cost-Path工具,对应输出各生态节点(n)至目标点集的最小成本路径。为了方便研究和制图表达的需求,将最小成本路径进行矢量化,从而识别出市域范围内的所有生态廊道。

3 结果与分析

3.1 重要性评价与源地识别

3.1.1 生态用地重要性评价结果分析 生物多样性保护评价的识别结果(见图2a)表明,极重要生态用地面积443.19 km2,面积占比为6.75%,主要分布在西北部老山,南部北想山、游子山,北部的止马岭、方山等群山分布的丘陵地区。这些地区光热条件充足、景观类型多样,是重点保护生物多样性的关键性区域。

水资源安全评价的识别结果(见图2b)表明,极重要生态用地面积1 129.3 km2,面积占比为17.1%,大多为研究区内的重要水系、大型水库,主要包括长江、石臼湖、固城湖、金牛湖,三岔水库、方便水库、中山水库以及上秦淮湿地等区域。该区域地表水量充足,是调蓄区域内地表径流,防止水、旱灾害的重要水源涵养功能区。

地质灾害规避评价的识别结果(见图2c)表明,极重要生态用地面积1.28 km2,主要分布在长江沿岸及秦淮河等周边区域。这些区域大多呈点状分布、面积较小,但突发性强,对自然生态环境干扰较大。

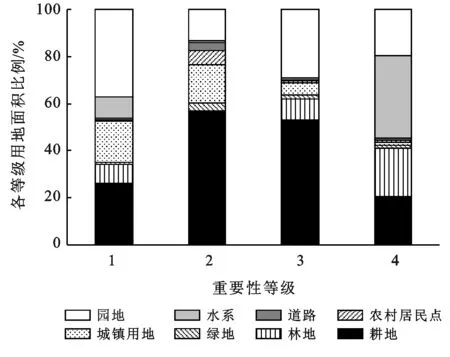

生态用地重要性的综合评价结果(见图2d)表明,极重要生态用地面积140.5 km2,面积占比为21.52%。该区域的土地利用类型以水体、耕地和林地为主,占极重要生态用地面积比例分别为42.73%,26.06%,17.15%,3种地类面积占比之和为85.94%(见图3)。

图2 南京市生态用地重要性评价结果

图3 南京市不同生态用地重要性等级土地利用类型构成

3.1.2 生态源地识别 选取极重要生态用地中面积大于5 km2且集中连片分布的生态斑块作为生态源地,最终得到研究区内生态源地斑块28块,面积490.3 km2,占全域土地总面积的7.54%。从地类构成(见表4)来看,以水系为主,其次为林地和园地,面积占生态源地总面积的比例分别为70.84%,25.36%,2.54%。将生态源地与南京市国家级生态红线中的保护地进行叠加(见图4),可以看出生态源地内基本涵盖国家级和省级自然保护地,识别结果比较合理。

表4 南京市生态源地土地利用类型构成

图4 南京市生态源地分布及识别结果合理性验证

3.2 阻力面建立

将基础阻力面和经夜间灯光指数、PM2.5浓度数据修正后的生态阻力面进行对比,可以看出修正前后的两种阻力面均呈现出“四周低,中间高”的特点,即最小累积阻力值由生态源地向外逐渐增大,并在城镇集中建设区内达到峰值。

图5为阻力面修正前后的对比结果。由图5可以看出,修正后的生态阻力面在模拟区域生态过程差异方面表现得较好,阻力值范围在0~43 854.6之间。阻力值较大的区域主要位于鼓楼区、秦淮区、建邺区东部等长江南岸,该区域人类活动频率较高,城镇建设用地分布高度集中,生态流的扩散受到严重阻碍。浦口区中部、玄武区中部、江宁区东北部等区域阻力较小,该区域地形较为复杂,受人类活动影响较小。

图5 南京市生态阻力面修正前后对比

3.3 生态安全格局分析

(1) 生态节点。研究区内生态节点28个,大多位于长江以南的区域,且集中分布在江宁区、溧水区(见封3附图15)。

(2) 缓冲区。如表5所示,缓冲型生态区面积788.74 km2,占研究区总面积比例12.13%,该区域在除高淳区的其他行政区范围内均有分布,其中鼓楼区、建邺区、秦淮区较为集中。理想型生态区面积1 143.87 km2,占研究区总面积比例17.59%,大都零星分布在沿缓冲型生态区外围一定距离范围内的边缘地带,该区域的景观组分相对比较复杂,主要由园地、耕地和少量城镇建设用地组成。其他区域面积4 080.41 km2,所占比例为62.74%,分布较为广泛,在各行政区域内均有分布(见封3附图15)。

表5 南京市生态安全格局不同缓冲区类型面积统计

(3) 生态廊道。研究区内生态廊道共62条,全长361.42 km。从区域分布特征来看,江宁区的东北部、西南部和溧水区的西部、南部较为集中,基本上以环状形态围绕在中心城区周边的山地和水系地带(见封3附图15),这些区域林地资源丰富,斑块生境质量高,可为物种生存与发展、生态物质和能量流通与交换提供良好的生态介质通道。

(4) 生态安全格局。考虑到生态景观系统的连通性和稳定性,本文根据源地之间的联系强度和廊道景观组分对生态廊道重要性进行划分[28],最终提取出研究区内关键廊道56条,一般廊道6条。将识别得到的生态源地、生态节点、缓冲区、关键廊道、一般廊道等核心组分进行叠加组合,构建出南京市生态安全格局(见封3附图15)。

总体来看,依托研究区内大型水系、低山丘陵,形成了以长江为中心向外延展的“一带三区多轴”生态安全格局框架(见图6)。“一带”是指沿长江岸线的生态带,保障长江干流和附近支流的水资源生境。“三区”是指北部的森林公园保护区(包括老山国家森林公园、龙王山、凤凰山、佛手湖郊野公园等)、中部的丘陵岗地区(包括钟山、牛首山等)、南部的水源涵养区(包括九龙湖湿地公园、石臼湖等)。“多轴”是指以林地、水系相互连接形成的生态防护轴带。该生态安全格局框架与2017年公布实施的《南京市主体功能区实施规划》中生态安全格局示意图基本一致。

图6 南京市生态安全格局示意图

4 结 论

本文以南京市为研究区域,在构建生态阻力面时,充分考虑到环境空气质量、人为干扰对生物物种迁移的影响,将空气污染物PM2.5浓度、夜间灯光遥感数据引入生态阻力面修正,得到环境质量约束下的生态安全格局,该方法行之有效,符合南京实际,能够为南京市国土空间可持续发展提供决策依据,也可供同类区域研究提供借鉴。研究结果表明:南京市生态源地面积为490.3 km2,国家级生态红线中的省级以上自然保护地基本落入源地范围内,证明了源地识别结果的合理性。缓冲型生态区面积为788.74 km2,理想型生态区面积为1 143.87 km2。生态廊道全长361.42 km,其中关键生态廊道56条,一般廊道6条,主要以环状形态围绕在中心城区周边的山地和水系地带。通过生态源地、缓冲区、生态廊道等核心组分,形成了“一带三区多轴”的南京市生态安全格局框架。

影响物种迁徙的阻力因子较多,在建立阻力面的过程中,现有研究[18-20,29-31]仅限于从地形坡度、土地利用、景观覆盖、人类活动强度等角度出发,而未能考虑到大气环境污染对生物物种迁徙的影响。仅考虑这些因素仍存在一定的局限性,难以真实地反映出生态过程的实际情况。目前生态安全格局构建中针对大气环境污染对生态变化过程的研究鲜有涉及。本文综合考虑大气污染和景观利用类型、强度等因素,通过PM2.5浓度数据、夜间灯光遥感数据对传统阻力面进行修正,修正后的生态阻力面可以较好地表征空气环境质量和人为活动干扰对物种迁徙的影响程度,据此构建出的生态安全格局更为客观和完整,为大气环境质量改善为目标导向的区域生态安全格局构建提供了一种新思路。将研究得出的“一带三区多轴”的南京市生态安全格局与2017年南京市政府公布实施的《南京市主体功能区实施规划》中生态安全格局示意图进行对比分析,两者框架基本一致,说明该方法是切实可行的。

目前研究还存在一些不足之处,由于目前各地区PM2.5国控监测点大多分布在主城区,未覆盖至全域,未来的研究可考虑实地调研的方法,使生态阻力面的建立更具合理性。此外,本文在评价生态用地重要性时选取的评价因子主要是借鉴前人研究成果,其合理性有待进一步探究和完善。生态安全格局的构建能够为区域生态保护建设提供有力支撑,但未来应建立相应的动态监测平台和机制,以保障区域生态环境的可持续发展。