基于地理探测器的江苏省城市人居环境适宜性时空变化研究

夏小园, 陈颢明,,3, 郜 晴, 邵海燕, 曹志洪, 赵言文

(1.南京农业大学 资源与环境科学学院, 江苏 南京 210095; 2.南京农业大学 园艺学院, 江苏 南京 210095;3.南京理工大学 环境与生物工程学院, 江苏 南京 210094; 4.中国科学院 南京土壤研究所, 江苏 南京 210008)

随着城市化、工业化进程推进,人类活动范围强度增加,城市环境污染问题愈来愈突出。例如:城市人口集中化导致城区地表温度上升和雾霾现象加重,从而加剧城市热岛效应、大气污染等环境污染现象[1-2]。人类居住地扩张造成植被破坏和地表反照率增加,削弱森林碳汇功能和加剧全球变暖趋势[3-4]。因此,人居环境问题日益成为全球性关注的焦点问题[5]。此外,人居环境评价作为衡量人居环境质量的一种重要手段,已被许多学科所研究,如:人口地理学、城市规划学、环境学和心理学等。

人居环境是人类在大自然中生存的基地,是人类进行工作、生活和社交等活动的空间场所[6]。国外对城市人居环境的研究开展得较早,起初其对人居环境的研究思想主要蕴含在城市规划学内容里。20世纪50年代,希腊学者Doxiadis[7]创立“人类聚居学”概念,探索人类聚居的发展规律,这为人居环境研究奠定了基础。Yanistky和Register分别基于生态学原理和居民的身心健康提出了“生态城市”模式,使人居环境研究理论得以丰富,并进入系统性的快速发展阶段[8]。如:Jenerette[9]以凤凰城为例,探究气候、植被和人类居住模式之间的关系,发现人口密度与城区地表温度呈负相关,与植被覆盖度呈正相关。 Komeily等[10]综合考虑环境、经济、社会和机构四个方面,创建居住社区可持续性评估工具,确定哪些标准通常被忽视,以求解决社区人居迫在眉睫问题。国外研究侧重于综合运用生态学、规划学等多学科方法研究人居环境,这为中国的人居环境研究提供了理论思考。

国内人居环境研究起步较晚,20世纪90年代,吴良镛[11]将人类聚居学理论引入中国并提出了人居环境科学这一理念。此后,许多国内学者以人居环境评价作为人居环境研究的新视角开展相关研究。其中,有关城市人居环境的研究内容主要集中于构建“指标—评价”体系和人居环境耦合协调发展评价体系两个方面。“指标—评价”体系,多通过构建由经济、生态、居住、公共服务与社会建设环境等多方面组成的综合评价指标体系对人居环境进行定量评价[12]。人居环境耦合协调发展评价体系,则多研究人居环境内部子系统的耦合协调发展及人居环境与区域要素的耦合关系[13-14]。在研究尺度上主要包括以区域、省域为单元的宏观尺度和以市域、镇域为单元的微观尺度两个方面[15-18]。研究方法上,多采用层次分析法、主成分分析法、德尔菲法、人工神经网络法、熵值法及GIS空间自相关[19-21,12]等方法。

江苏省是中国人口密度最高的省份,人口聚居特征显著,其居住用地紧张、交通拥挤、环境污染严重等人居环境问题十分突出。已有不少学者对江苏省人居环境有所研究,其主要集中于通过构建指标体系对江苏省城市人居环境的空间格局进行定量评价,而对江苏省人居环境时空分异特征和利用地理探测器技术探讨其演变驱动影响因素的研究较少。本研究尝试深化人居时空尺度研究内容,将社会、经济、生态、建设环境纳入同一个分析框架,利用熵值法、趋势分析法、自然间断点分级法分析江苏省城市人居环境时空演变过程,运用地理探测器对各个单项指标进行探测,识别驱动因素强度及其作用方向,分析江苏省城市人居环境演变机理,以期为城市建设和人居环境改善提供理论依据和建议。

1 研究数据和方法

1.1 研究区概况

江苏省位于中国大陆东部沿海中心,介于116°18′—121°57′E,30°45′—35°20′N之间,属东亚季风气候区,处在亚热带和暖温带的气候过渡地带。其中地形以平原为主,占江苏省面积的86.89%;河渠纵横,水网稠密;低山丘陵集中在西南部。其基本气候特点是:雨热同季、雨量充沛、降水集中、梅雨显著,光热充沛。

1.2 数据来源

研究数据来源于《江苏省统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国民政统计年鉴》《中国县域统计年鉴》、江苏省各市县统计年鉴、生态环境部环境工程评估中心等,部分数据来自于中国气象数据网和文献资料。

1.3 评价指标体系建立与指标说明

人居环境是一个受社会、经济、文化和生态环境等多重因素影响的复杂多元系统,其评价因子具有多样性和复杂性。所以,对人居环境的评价需要遵循可行性、全面性以及客观性原则,建立出一个直观明确的评价指标体系。本文结合江苏省的实际情况,以县域为研究单元,从社会、经济、生态、建设环境4个维度(准则层)上选取24个单项指标定量评价江苏省人居环境适宜性(见表1)。

表1 江苏省人居环境适宜性指标体系

根据各单项指标对人居环境的不同属性,将各单项指标分为正向指标和负向指标。由于各单项指标数据单位不一,需要对原始数据进行无量纲化处理。

正向指标:

(1)

负向指标:

(2)

1.4 研究方法

(1) 赋值方法。确定指标权重是评价人居环境适宜性工作的基础。本研究采用熵值法确定各指标权重,它通过计算指标的信息熵,根据指标相对变化程度对系统整体的影响来决定指标的权重,能够很好的避免人为因素对指标权重的影响。最后,通过建立综合评价模型,得出江苏省人居环境适宜性综合得分。

具步骤如下:

①计算第ε年第i个县域第j项指标值的比重:

(3)

②计算出第j个指标的熵值:

(4)

③计算第j指标的差异系数为:

gj=1-ej

(5)

④第j个指标的权重为:

(6)

(2) 自然间断点分级法。借助ArcGIS中的自然间断点分级法对江苏省城市人居环境适宜性得分进行空间可视化。自然间断点分级法是基于数据中固有的自然分组和数据本身的特点对分类间隔加以识别,对相似值进行最恰当地分组,当达到组间方差最大、组内方差最小时聚类结束,可使各个类之间的差异最大化[16,22]。

(3) 趋势分析。基于时间序列数据集,计算每个县域属性值(人居环境适宜性得分和排名)的变化斜率,根据斜率值的正负和大小情况,直观地反映研究期内时间序列数据集的变化趋势和变化幅度。将计算结果借助ArcGIS中的自然间断点分级法对其进行空间可视化。公式如下:

(7)

式中:变量i为2009—2017年的年序号;mi表示经均值或求和处理后第i年的值;slope即这条趋势线的斜率,如slope>0则说明数值的变化趋势是增加的,反之亦然[22]。

(4) 地理探测。运用因子探测模块计算探测因子(各单项指标得分)X对人居环境适宜性Y的影响程度(q值)。使用相关分析为每个探测因子确定影响方向,如果探测因子与人居环境适宜性呈正相关,则认为该因子呈正向影响,q值为正值,反之亦然[23]。公式如下:

(8)

2 结果与讨论

2.1 江苏省人居环境适宜性的空间分异特征分析

计算得到江苏省人居环境适宜性得分(见表2),根据自然间断点分级法将人居环境适宜性水平分为高水平、中高水平、中水平和低水平4种类型,并进行空间可视化分析(见图1)。

表2 江苏省城市人居环境总适宜性得分情况

图1 2009-2017年江苏省城市人居环境总适宜性水平的空间格局

如图1所示,江苏省人居环境适宜性空间分异现象显著,总体呈现出“局部连片”,自南至北逐渐递减的空间分布特征。人居适宜性高水平地区主要集中分布在苏南及苏中地区的地级市区,中高水平地区多集中于苏中及苏北地区的地级市区,中水平和低水平地区集中于苏北地区的所辖县级市、县。因此,从空间分异来看,江苏省人居环境受经济发展水平影响较大。苏南地区因其区位优越、市场广阔、经济发达及对城市建设和公共服务投入力度相对较大,人居环境优势地位显著。苏中地区虽然不是省内经济发展的核心地区,但其区位交通便利,为资源、资本、人才交流提供了便捷条件,对医疗、教育、就业、环保等基础服务的投入力度较大,使其人居环境具有相对优势。苏北地区则因其城市化、工业化水平低,区位不优,经济发展和基础城市建设投入不足,其各方面人居环境质量得分均不高。

空间变化上,人居环境适宜性中高水平、中水平和低水平地区连片分布趋势减弱,人居环境适宜性自南至北递减的空间分层现象显著度降低。主要因为苏北地区部分县域的人居环境适宜性的升级。例如,2009—2017年,徐州铜山区、新沂市、东海县等城市的人居环境适宜性由低水平晋升为中水平,盐城市区、大丰区、淮安市区等城市则由中水平晋升为中高水平。

苏北地区地级市市区、所辖县级市与所辖县的人居环境适宜性水平梯度差异显著,地级市区、县级市指向性特征愈加显著。2017年,苏北地级市区的人居环境适宜性多属中高水平,所辖县级市人居环境适宜性属中高水平和中水平,所辖县人居环境适宜性则多为低水平。与苏南、苏中地区相比,苏北最显著的差距反映在经济上,因此,苏北地区受经济发展限制的影响更大。地级市市区、所辖县级市相对于所辖县,其经济总量要大,社会保障、公共就业服务、医疗卫生等基本社会公共服务及交通、水利、电力基础设施相对完善,对其人居环境适宜性的改善有着重要的助推和保障支撑作用。

2.2 江苏省人居环境适宜性的时间变化规律

江苏省人居环境适宜性的时间变化规律主要体现在这九年内的分值变化情况及各水平人居环境适宜性城市数量的比重变化情况(见图1和图2)。

图2 2009-2017年江苏省人居环境适宜性得分的变化分布

2009—2013年,在江苏省人居环境适宜性得分变化上,下降的城市占比12.3%,上升的城市占比87.7%,平均得分由0.432上升至0.475,变异系数由0.179上升至0.191。高水平和中高水平城市占比由50.76%上升至52.31%。2013—2017年,人居环境适宜性得分下降的城市占比21.53%,上升的城市占比78.47%,平均得分由0.475上升至0.494,变异系数由0.191下降至0.165。高水平和中高水平城市占比由52.31%上升至56.92%。2009—2017年,占比95.38%县域的人居环境适宜性得分上升,平均得分上升0.062,变异系数下降0.014。总的来说,江苏省人居环境演变的主旋律为上升发展。人居环境适宜性县级之间的区域性差异减小,但存在阶段性变化。

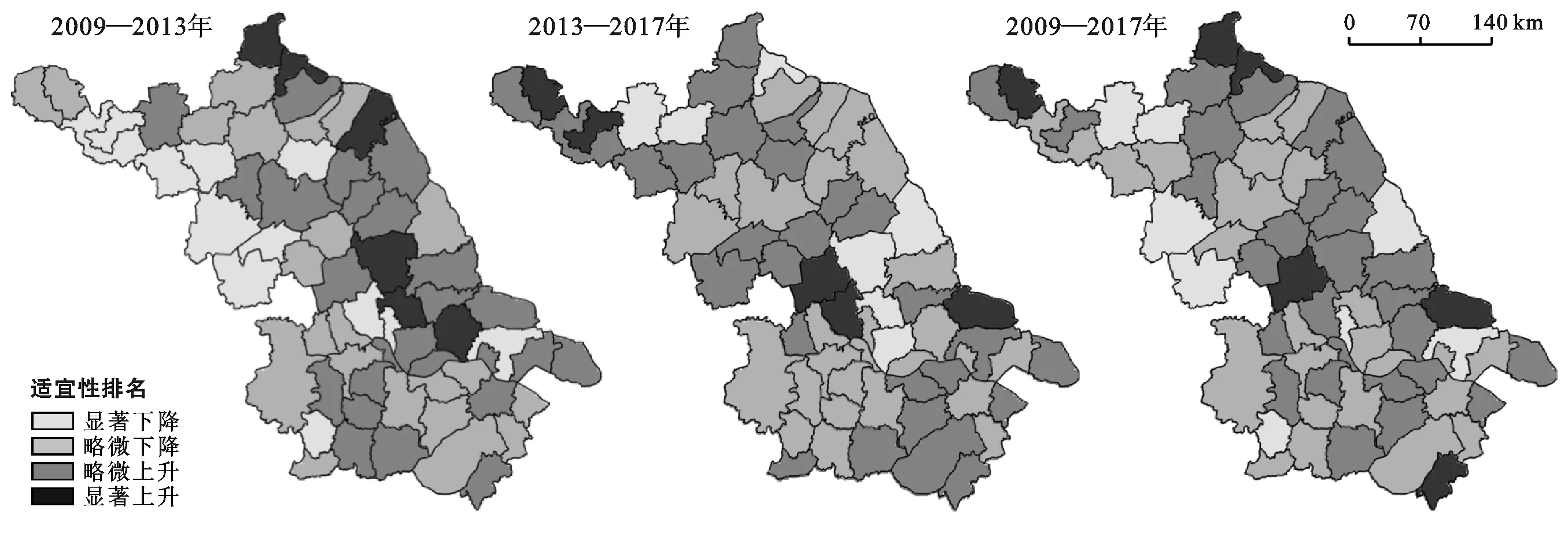

江苏省人居环境适宜性的排名变化能够反映不同县域人居环境适宜性的稳定情况(见图3)。排名显著上升的县域说明其人居环境适宜性相对其他县域属下降型城市,排名略微上升和略微下降的县域属稳定型,排名显著下降的县域属上升型。如图3所示,2009—2013年,排名显著变化的县域,苏北省11个,苏中省6个,苏南省1个,分别占苏北、苏中、苏南县域总量的37.93%,35.29%和5.26%。2013—2017年,排名显著变化的县域,苏北占6个,苏中占6个,无苏南县域,分别占苏北、苏中县域总量的20.68%和35.29%。总的来说,不同县域的人居环境稳定性有所差异,但在各个时间段内,下降型和上升型人居环境县域集中分布在苏北和苏中地区,苏南地区多为稳定型。

图3 2009-2017年江苏省人居环境适宜性排名的变化分布

2.3 江苏省城市人居环境演变驱动影响因素分析

采用地理探测器方法计算探测因子(各单项指标)对江苏省人居环境适宜性的影响力q值(表3)。从时序上看,不同时期江苏省人居环境适宜性受各指标驱动强度及方向具有一定的差异。在通过显著性检验的指标中,q值排序前4位均是经济环境单项指标。未通过显著性检测的指标中,约一半是生态环境指标,且其通过显著性检测的指标的q值不高。表明江苏省人居环境适宜性的空间分异主要受经济发展水平影响,生态环境影响水平较小。

表3 地理探测器分析结果

经济环境是江苏省人居环境演变发展的主导动力。在3个时间段中,经济环境中通过显著性检验的指标的q值均较大,且呈正向影响。现阶段,江苏省经济总量的增长,一方面直接带动广大人民生活质量的提高。另一方面可促进医疗、教育、社会文化等基础社会公共服务的发展,但其对环境质量改善较小。如:南京、苏州、无锡等经济环境发展水平较高的城市,多拥有较完善的医疗等社会服务环境,但其环境质量并无明显优势。环境质量不优与城市人口密度过大,产生大量生活、生产废气有明显直接关系。

社会环境和建设环境是江苏省人居环境演变发展的关键动力。从各单项指标来看,除社会环境中的“每万人拥有普通中学在校学生数”和建设环境中的“人均公共绿地面积”未通过显著性检测,其余指标均通过了显著性检测。此外,离结率、老龄化率和人口密度对人居环境适宜性的负向驱动强度均逐渐增大,说明三者对江苏省人居环境适宜性的负面影响越来越大。其主要是通过降低城市的幸福度、增加城市社会压力和环境压力来削弱人居环境适宜性。人民生活水平的提高必然会对人居环境提出更高的要求,由满足生理物质需求向自我精神生活实现层逐级递升。社会和建设环境主要将从发展教育事业、医疗卫生、社会保障、文化事业等方面来优化社会结构,保障和改善民生、加强和创新社会治理,完善城市基础设施建设,提升人民获得感、幸福感、安全感,从而提高人居环境质量,并促使城市的更新。

生态环境是江苏省人居环境演变发展的次要动力。3个时间段中,空气质量达标率、工业固体废物综合利用率和人均二氧化硫排放量均未通过显著性检测,说明生态环境对人居环境适宜性的影响不大。可能是因为现阶段江苏省经济发展对生态环境的改善帮助较小,即使经济较发达的城市其经济结构也在优化调整时期,对工业的依赖度仍然不低,且其城市人口密集,生产、生活废气产生量较大,导致生态环境对人居环境适宜性的空间差异性区分度不高。因此,江苏省生态环境中的环境质量状况现存问题也是其人居环境建设的一块短板。

3 结 论

本研究以江苏省为研究对象,深化人居时空尺度研究内容,通过构建人居环境适宜性评价指标体系,对65个县域的人居环境适宜性进行综合评价,并用地理探测器技术探究其演变驱动因素。对促进江苏省人居环境建设有着重要意义。

(1) 江苏省人居环境适宜性空间分异现象显著,总体呈现出“局部连片”,自南至北逐渐递减的空间分布特征,与城市发达程度呈现一致性。空间变化上,人居环境适宜性中高水平、中水平和低水平地区连片分布趋势减弱,人居环境适宜性自南至北递减空间分层现象显著度降低。苏北地区地级市市区、所辖县级市与所辖县的人居环境适宜性水平梯度差异显著,具有地级市区、县级市指向性特征,受城市发达程度限制影响更显著。

(2) 在研究期间,江苏省人居环境演变的主旋律为上升发展。人居环境适宜性县级区域之间的差异存在阶段性变化,在研究末期其差异性减小。苏南地区多为稳定型人居环境适宜性城市,人居环境适宜性波动较大的城市主要分布在苏北和苏中地区。

(3) 在研究期间,江苏省人居环境受各方面因素综合影响,人居环境演变受各维度的驱动力程度各异,其中经济环境是江苏省人居环境演变发展的主要驱动力,社会和建设环境是关键动力,生态环境是次要动力。

(4) 立足于江苏省现阶段人居环境建设的基本诉求,各驱动指标对人居环境演变的影响力度,对优化江苏省人居环境提出3点建议。

①加快经济体制创新,扩大经济规模,加速市场化进程,刺激消费水平,促进经济发展及均等化。

②积极采取一定的措施缓解老龄化危机和降低离结率,发挥区位优势,增强城市辐射带动作用,加强区域互动和人口资源流动。

③提升生态环境驱动,继续优化产业结构调整,降低SO2等工业污染物的排放,提高环境质量。鉴于城市人居环境系统的复杂性,本文仅就江苏省65个县域2009,2013和2017年3个时间段数据进行了分析,时间序列上的纵向分析和细化程度不够深入。但本文结合地理探测器、GIS在县域尺度上对江苏省人居环境时空差异进行阶段性评价的研究成果,对研究城市人居环境适宜性具有一定的参考价值。