基于不同土地利用类型下的初期雨水径流污染特征分析与LID措施研究

朱甜甜,于增知,于 晗,于宏兵,迟泽旭,刘晓珍,张杨帆,董斌斌

(南开大学 环境科学与工程学院,天津 300350)

1 研究背景

近年来,我国的城市化发展速度明显加快,1978-2016年全国城镇化率由17.92%增长到57.35%,但城市在快速发展过程中也带来了许多负面影响。城市建设活动改变了原有的地形、地质、水系、气候、植被和水文等自然属性,导致不透水面增加。这使得自然水循环过程受阻,暴雨产汇流量增多,从而引发水质污染、水生态恶化等一系列环境问题[1-3]。地表径流尤其是初期雨水径流中含有多种有机和无机污染物,常见的污染物主要包括悬浮固体(SS)、营养物质(N和P)、耗氧物质(COD)、重金属(Pb、Cu等)以及有机污染物(多氯联苯、多环芳烃等)[4-5]。径流污染物的主要污染来源有居民区、商业区、工业区、城市道路区以及人类建设活动和大气沉降等。初期雨水径流污染属于面源污染,具有污染物成分复杂多样、污染源空间分布广泛等特点,给其治理带来巨大挑战[6]。因此需要对我国的雨水径流污染特征进行研究并提出有效的解决办法,以减少其对城市水环境造成的污染。

国内学者对初期雨水径流污染的研究主要集中在特定区域或者混合土地利用类型下的污染物类型、含量、变化特征以及控制措施等。刘守城等[7]分析了南京市区3种类型的建筑屋面径流污染特性,其结果表明初期径流污染浓度随降雨历时的延长呈前高后低的变化趋势且受降雨强度影响较大。杜玉来[8]以合肥市经济开发区为研究区域,发现初期雨水污染特性除了与降雨强度有关外还与雨前干燥天数有关。柳健[9]对6类道路雨水径流污染物含量的监测结果显示,各监测点径流中含有的部分污染物含量远超地表水Ⅴ类水标准。孙志康等[10]用SWMM(storm water management model)对LID(low impact development)控制下径流水文水质进行模拟,得出LID组合措施对SS、COD、TN的控制效果。但运用SWMM模型从定量角度分析不同土地利用类型下的初期雨水径流污染含量的研究相对较少,从而不能定量分析径流污染物含量变化与用地类型之间的关系。

鉴于此,本文以天津市河西区解放南路试点区域中的郁江道分区为例,首先对研究区的landsat 8卫星影像进行图像预处理,再用ArcGIS软件对处理后的影像进行目视解译划分土地利用类型。在土地利用类型划分的基础上建立SWMM水质模型,对SS径流污染特征进行研究并评价低影响开发设施(LID)对其的削减效果,以期为我国不同土地利用类型下的初期雨水径流污染特征研究及控制提供一定的理论基础。

2 研究区概况

2.1 研究区简介

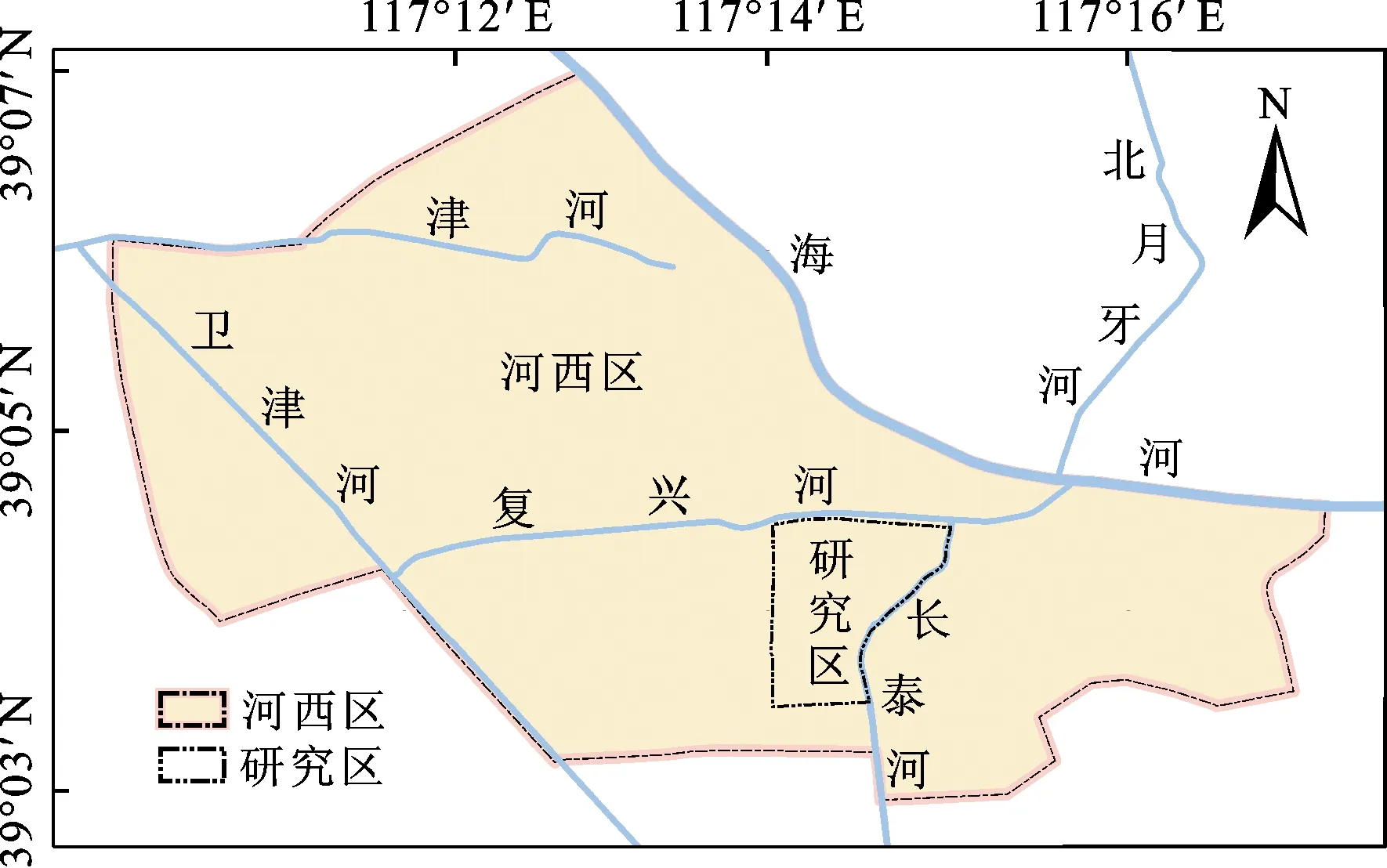

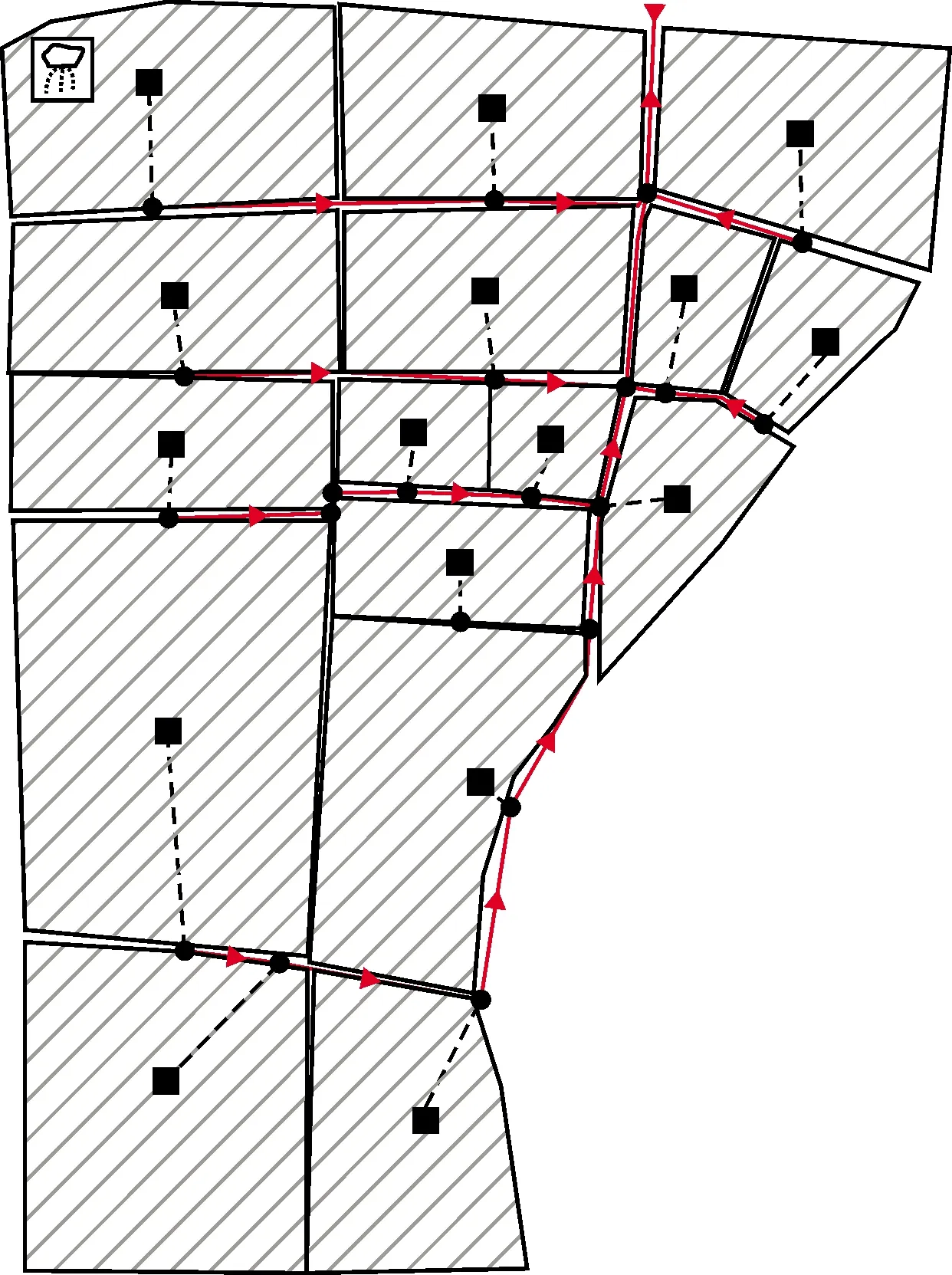

天津市地处华北平原东北部,海河流域下游,东临渤海,属于暖温带半湿润大陆季风性气候,多为地势平坦的平原。郁江道研究区位于天津市河西区解放南路试点区之内,其中心经度约117°14′30″,纬度约39°4′,面积约为210.4 hm2。复兴河和长泰河分别位于研究区的北部和东部,其主要功能是承担包括研究区在内的周边区域的雨水排泄,同时兼具观赏和调节气候的作用,研究区的地理位置及水系分布如图1所示。

图1 研究区地理位置及水系分布图

2.2 研究区土地利用现状

开展研究区的土地利用现状分析,需要获取该地区的影像资料。从地理空间数据云获取天津地区的landsat 8卫星遥感影像,其所在影像的条带号为122,行编号为33,多光谱波段的空间分辨率为30 m×30 m,图像的获取时间为2018年5月份,平均云量为0.46%,数据质量较好。

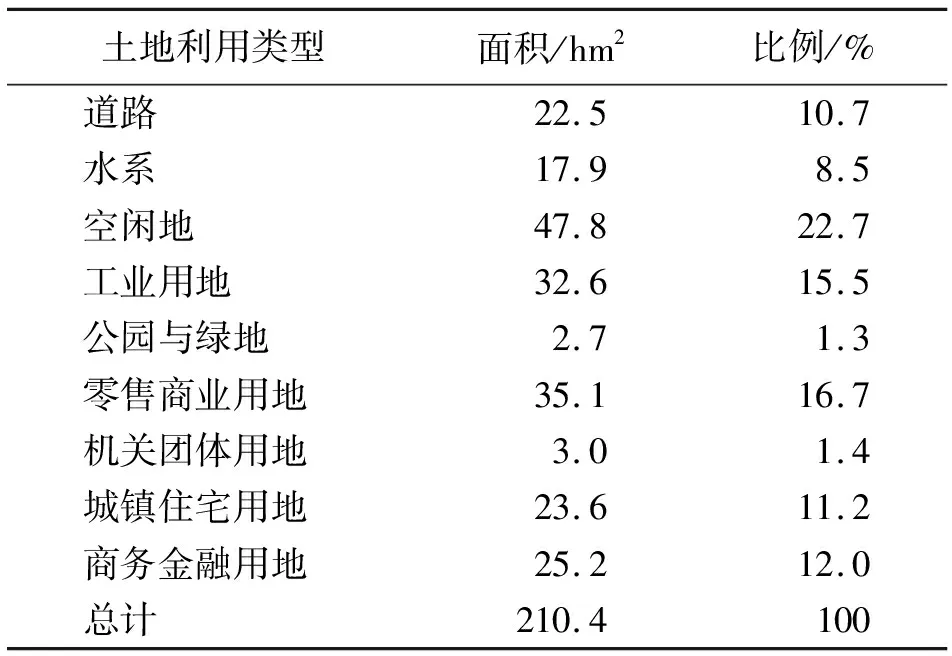

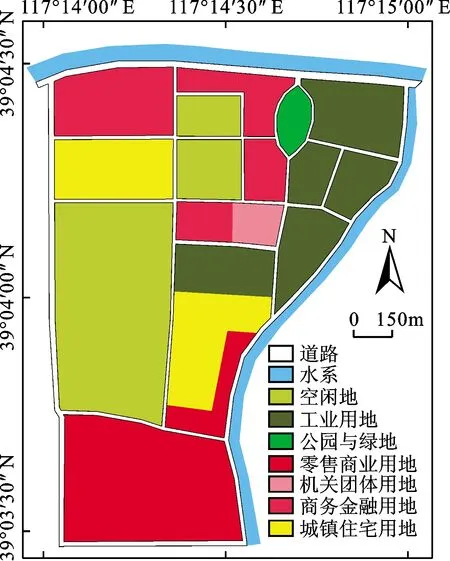

在目视解译前需要用ERDAS图像处理软件对卫星影像进行几何校正、图像裁剪、图像融合等操作,使影像包含的地物信息更易辨别,目标区域更加突出,以增强解译性。以《土地利用现状分类(GB/T 21010-2017)》作为分类标准,用ArcGIS软件对研究区卫星影像进行目视解译划分土地利用类型,划分结果如图2所示。图2中划分出道路、水系、空闲地、工业用地、公园与绿地、零售商业用地、机关团体用地、商务金融用地、城镇住宅用地9类二级用地类型,表1为各类土地利用类型的面积和比例。

表1 研究区各土地利用类型的面积和比例

图2 研究区土地利用类型划分结果

3 SWMM模型建立

3.1 SWMM概述

雨水管理模型(storm water management model)简称SWMM 模型,于1971年被开发推广[11]并不断更新升级,作为降雨-径流动态模拟模型,其可以对城市区域单一或长期降雨条件下的水质水量变化过程进行数值模拟。

3.2 研究区概化

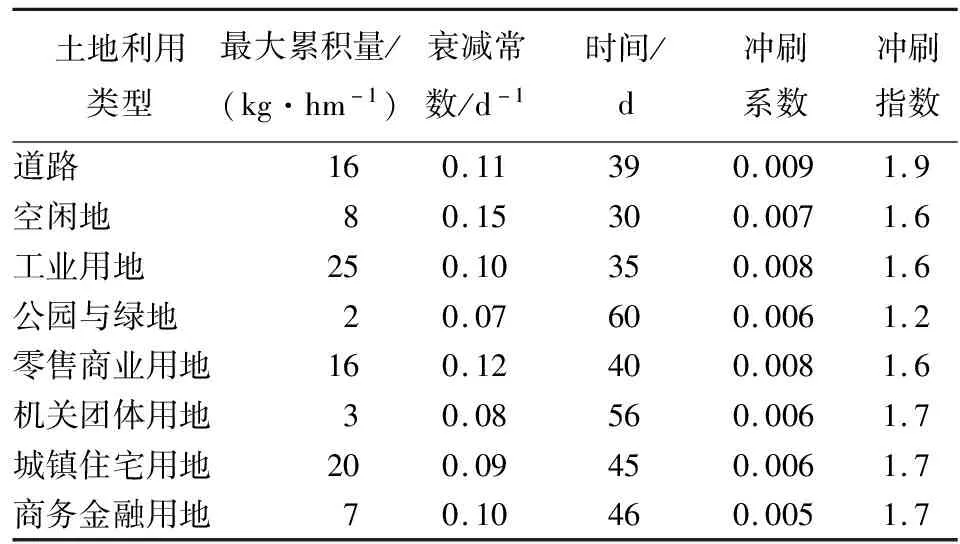

对研究区进行子汇水区的合理划分是SWMM模型建模的关键步骤之一,当前主要有3种类型的划分方法:(1)根据市政管网走向、建筑物和街道的规划布局,直接人为划分子汇水区;(2)对研究区创建泰森多边形然后根据实际情况作局部调整;(3)在人工划分大的汇水区的基础上创建泰森多边形对其进行细分,之后人工作局部调整。因所选区域范围不大,选用第1种方法直接人工划分子汇水区。根据已有的土地利用类型和雨水管网资料等将研究区分为16个面积不等的子汇水区,概化结果如图3所示。

图3 研究区汇水区概化图

3.3 SWMM基本参数选取

SWMM模型中包含水文模块、水力模块和水质模块。水文模块模拟降雨后地表的产流汇流过程;水力模块主要模拟进入城市排水管网的降雨在管网中的输送过程;水质模块模拟不同土地利用类型上污染物的积累冲刷过程。在建模过程中根据研究目的选用不同的模块组合以达到不同的模拟目的。

3.3.1 水文参数 SWMM中Horton模型应用最为广泛,Modified Horton模型在其基础上有所改进,模拟结果有所提高,故本研究采用Modified Horton下渗模型。对研究区的土壤经勘查取土、土层分析确定其土壤类型主要为粉质黏土,其特征是具有高径流潜力,水在土壤中运动阻力较大,土层下渗能力较弱容易形成径流。根据研究区土壤特性和模型手册,Modified Horton模型中的最大入渗率、最小入渗率、衰减常数、排干时间分别设为35.1mm/h、0.508 mm/h、5 h-1和7 d,其他主要参数取值及获取方法如表2所示。

表2 研究区部分水文参数取值及获取方法

3.3.2 水力参数 研究区排水管网概化为雨水节点21个,埋深在1~2 m,雨水管段21个,管径500~2 000 mm,管段材质主要为塑料管和圆形水泥管,排放口1个。在本模拟中选用动态波演算模型,该演算方法能够模拟水流在管段中的复杂运动,模拟的时间步长为30 s。

3.4 雨型设计

为了使模型模拟结果符合当地实际,需要模拟当地的降雨量和降雨过程即雨型设计。在缺乏实际数据时降雨量可根据研究区暴雨强度公式计算,暴雨过程采用芝加哥降雨模型。按照天津市暴雨分区[12],研究区所在的河西区属于第一分区,其暴雨强度计算公式为:

(1)

式中:q为设计暴雨强度,L/(s·hm2);P为重现期,a;t为降雨历时,min。

采用目前广泛应用的芝加哥降雨模型,设计重现期分别为1、3、5、10 a,雨峰系数r=0.4,降雨历时为2 h,降雨量分别为54.037,73.534,82.599,94.900 mm,图4所示为不同重现期下的降雨过程线。

图4 不同重现期降雨过程线 图5 不同土地利用类型上的径流量随时间变化曲线

4 SWMM水质过程建模

不同土地利用类型上沉积的各种有机和无机污染物在降雨过程中被降雨不断淋洗、冲刷进入受纳水体,会对水环境造成不同程度的污染。本研究选用地表径流中的典型污染物悬浮固体(SS)作为研究对象,模拟其降雨前在地表的累积过程和降雨中的冲刷过程。

4.1 累积过程模拟

污染物在地表的积累是一个复杂过程。SWMM模型中针对累积过程有3种方法:幂函数(power function)、指数函数(exponential function)和饱和函数(the saturation function)。本研究采用指数函数来模拟污染物的累积过程,其表达式如下:

b=Bmax(1-e-KBt)

(2)

式中:b为单位面积上的累积量,kg/hm2;Bmax为最大累积量,kg/hm2;KB为衰减常数,d-1;t为衰减时间,d。

当单位面积上的累积量为最大累积量的99%时,即b=0.99×Bmax时,等式(2)变形为等式(3):

(3)

4.2 冲刷过程模拟

冲刷是指在降雨中子汇水区上形成的地表径流对下垫面淋洗或侵蚀的过程。SWMM提供3种经验模型来模拟地表污染物的冲刷过程:指数冲刷函数(exponential washoff),流量曲线冲刷函数(rating curve washoff),平均浓度冲刷函数(event mean concentration washoff)。因指数冲刷函数既与径流量相关又与污染累积量相关[13],故本研究采用该函数来表示污染物的冲刷过程,其函数表达式如下:

W=C1·qC2·B

(4)

式中:W为冲刷负荷,kg/h;C1为冲刷系数,(mm·h-1)-C2/h;q为径流速率,mm/h;C2为冲刷指数,为某一常数;B为地表污染累积量,kg。

4.3 水质参数设置

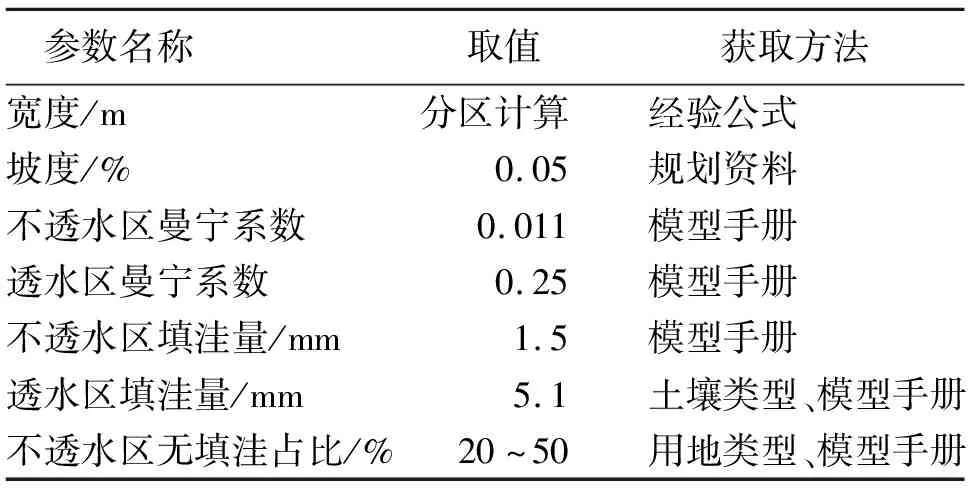

SWMM是以研究区内不同的土地利用类型为基础来对水质进行模拟的。本研究在土地利用类型划分的基础上,根据天津市2009年6、7月份的降雨径流资料[14]和手册[15-17]中关于不同土地利用类型上SS产生量对模型水质参数进行率定。SS累积规律参考张静等[18]的研究结果即SS累积量基本稳定约需要30 d,在建立模型时设定其达到最大累积量的99%所需时间在30~60 d,根据公式(3)对衰减常数进行确定。道路、工业用地、公园与绿地、零售商业用地、机关团体用地、商务金融用地、城镇住宅用地的清扫模式设置为1次/d,空闲地没有进行规划建设所以不设置清扫模式,清扫效率为0.3~0.5。天津市全年降雨量分配不均,降雨时间一般主要集中在每年的6-9月,故前期干旱天数设置为40 d,冲刷函数和累积函数的参数设置如表3所示。

表3 不同土地利用类型下的累积函数和冲刷函数的参数取值

4.4 低影响开发设施

低影响开发设施(LID)在降雨时发挥的主要功能有渗透、储存、调节、拦截净化等,其既能减少末端雨水处理成本,又能减轻对受纳水环境的污染[19]。在海绵城市建设过程中要适当选用低影响开发单项或者组合设施,增加雨水下渗及其对径流污染的拦截、吸收、降解作用,考虑到在郁江道研究区大部分为已经建成的区域,宜选用经济成本低、施工或改建方便又能增加雨水下渗、降低径流污染物的设施。所以在研究区采用透水铺装和生物滞留池,基于不同用地类型上的不透水面积占比,设置子汇水区的透水铺装面积为9%~20%,生物滞留池面积为2%-23%,利用两者的下渗作用和截污作用,降低径流污染物含量。

5 结果与分析

5.1 径流水质分析

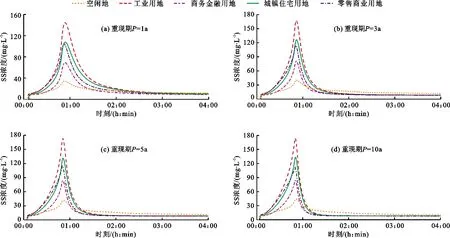

通过对模型相关参数的赋值和率定,对研究区不同土地利用下的径流水质进行模拟分析,得出径流污染物SS的变化规律。天津城市化程度较高,不透水面积占比较大,降雨时较易在地表形成径流,且不透水面占比越大,越容易形成径流。不同土地利用类型上的径流量随时间变化曲线如图5所示。由图5可看出,降雨后很快在地表形成径流,不同用地类型下径流量峰值差异较大,依次分别为空闲地<城镇住宅用地<商务金融用地<工业用地<零售商业用地。

不同用地类型上SS浓度变化趋势如图6所示,由图6可看出,SS浓度范围变化较大,峰值浓度依次为空闲地<商务金融用地<零售商业用地<城镇住宅用地<工业用地。这主要与不同用地类型有关,工业用地不透水面积较大且工业活动产生的污染物比较多,导致初期径流污染中SS含量浓度较大;住宅用地则是因为人类居住活动导致产生的污染物含量较多;零售商业用地和商务金融用地SS污染物除了与下垫面硬化程度较高、污染物容易积聚有关,还与各种商业活动带来的污染有关;空闲地上的初期径流SS含量则主要与土壤特性有关,粉质黏土渗透性较差,很容易形成地表径流。从图6也可以看出,地表径流污染物浓度均在30~60 min达到最大值,之后呈现下降趋势,最后稳定在某一数值,这除了与雨峰系数[20]有关,也证实了地表径流污染主要集中在初期雨水径流带来的污染上。这是因为研究区域不透水面积占比较大,在特定的干旱天数下,污染物累积到一定的数量,降雨时地表形成径流对前期累积的污染物冲刷,降雨强度越大冲刷作用越大,径流SS浓度越大。随着降雨历时的延长,地表径流携带的SS不断汇集到雨水井导致地表污染物总量不断下降,所以径流SS浓度达到某一峰值后开始呈下降趋势,随着降雨强度减小,SS最终稳定在某一数值。

图6 不同重现期和不同土地利用类型上的SS浓度变化趋势

对不同重现期下的径流SS浓度变化趋势图进行比较发现:随着重现期的增加,子汇水面上不同用地类型的峰值SS浓度均呈现增大趋势且趋势逐渐变尖锐和陡峭,但随着重现期的增加,峰值浓度增加量越来越小。这是因为随着重现期增加,降雨总量增多,冲刷作用增大,污染物总量增多,且污染物总量增大作用占主导,使得径流SS浓度逐渐增大,但随着重现期越来越大,虽然降雨总量和污染物总量均增大,但污染物总量增大的主导作用减弱,降雨增多的主导作用增强,降雨稀释作用增强,导致随着重现期增加峰值浓度增加量逐渐减少。

通过对初期雨水径流污染特征的分析,得出影响径流污染物浓度的因素主要有以下4类:一是前期干旱天数,干旱时长越长,污染物在地表的积累量越多,降雨时淋洗冲刷下来的污染物增多,导致地表径流污染物浓度增高;二是降雨,降雨本身含有的SS会对径流水质产生影响,降雨强度和降雨时长对地表污染物的影响主要体现在淋洗强度上,因此也会影响地表污染物的冲刷;三是下垫面的土地利用类型,其会影响不透水面积占比,而不透水面又会对污染物的累积和冲刷产生影响;四是人类活动,人类活动如工业活动会导致污染物含量增多,而街道清扫等污染物收集活动又会降低污染物含量。

5.2 LID削减效果分析

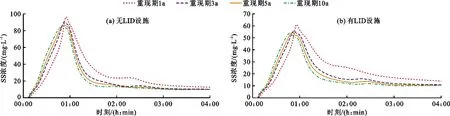

在研究区不同子汇水面上各布设一定比例的透水铺装和生物滞留池,其主要作用是增加雨水下渗和对初期雨水径流污染物的截留,不同重现期下排放口SS浓度在有、无LID设施时的变化趋势如图7所示。由图7可以看出,在布设低影响开发设施(LID)之前,排放口处的SS在不同重现期下的浓度变化趋势为:随着降雨时间延长,排放口污染物浓度逐渐增加达到最大值后又逐渐下降,最后稳定在某一数值,其峰值在80 ~100 mg/L之间变化,且变化趋势与子汇水面上的径流污染物浓度变化趋势基本一致,说明排放口处SS也具有初期雨水径流污染特征。在布设LID设施后,排放口SS浓度和未布设LID之前的变化趋势类似,峰值浓度在50 ~65 mg/L之间变化,出口处SS浓度下降明显,消减效率为35%~38%。这是因为LID设施发挥源头净化作用,使得雨水在进入管网系统前已经得到净化处理,所以出口处的SS浓度变化趋势也具有和子汇水面类似的初期雨水径流污染特征,只是浓度水平相比未布设LID设施之前有下降。

图7 不同重现期下排放口SS浓度在有、无LID设施时的变化趋势

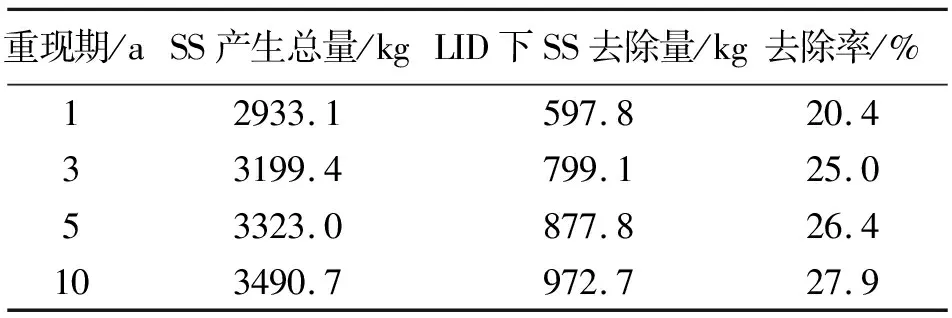

表4为布设两种LID后不同重现期下的SS产生总量和去除率。由表4可以看出,在渗透铺装和生物滞留池布设比例一定的情况下,随着重现期增加,LID设施对径流SS消减量增加,去除效率也随之增加,由20.4%增加到27.9%。这是因为一方面生物滞留池能对雨水径流进行预处理,增加雨水下渗并能去除部分大颗粒污染物;另一方面渗透铺装之间有缝隙且下层为吸水性底料,携带污染物的地表径流经渗透铺装时,会通过透水铺装间的缝隙向下层入渗,同时吸水性底料也能在雨水下渗的过程中拦截部分污染物。

表4 布设两种LID后不同重现期下的SS产生总量和去除率

但随着重现期增大,去除率增速变缓,这是因为降雨强度变大,冲刷作用增强,径流中携带的SS含量增多,而LID对SS有一定的去除能力,达到其去除上限后对SS的去除效果就会不明显。因此LID控制措施对初期雨水径流SS尤其是对小重现期下的径流SS污染控制消减效果明显,能在一定程度上减少其对受纳水体的污染,保护水体生态环境。

6 结 论

(1)在对landsat 8卫星影像处理的基础上对郁江道研究区进行土地利用类型划分,分为道路、水系、空闲地、工业用地、公园与绿地、零售商业用地、机关团体用地、商务金融用地、城镇住宅用地9类二级用地类型。

(2)基于相关文献和SWMM模型手册中水质模拟的参考资料,建立研究区的SWMM模型并对水文、水力和水质模块进行参数设置和率定。其中子汇水区的划分主要基于土地利用类型和搜集到的雨水管网资料;水质模块中污染物累积方式选用指数累积函数,衰减常数以达到最大累积量的99%所需要天数来确定;冲刷方式选用能反映污染物浓度变化过程的指数冲刷函数。

(3)通过模拟不同汇水区上的径流污染物SS浓度变化趋势,发现不同土地利用类型下的径流SS峰值浓度差异较大,且模拟结果符合已有的初期雨水径流污染理论,并对造成径流污染特征的原因进行分析。

(4)针对初期雨水径流的污染特征,采用渗透铺装和生物滞留池两种LID措施,LID设施能够在小重现期下增加雨水下渗并拦截一定量的SS污染物,但随着重现期增加,其处理能力达到上限后则效果不明显。

(5)径流水质模拟本身具有一定程度的不准确性,而导致这种不确定性的因素有物理、化学、生物以及数据获取和模型参数的选取等。本研究中由于缺乏不同土地利用类型上径流污染物的实测数据,导致模型准确性降低,这将是下一阶段SWMM模型模拟水质过程的研究重点。