SOLO分类评价理论指导下的化学“三重表征”教学研究

张一川

[摘要]在分析SOLO分类评价理论和“三重表征”教学内涵和特点的基础上,以人教版化学选修4“金属的电化学腐蚀与防护”的教学为例,探究SOLO分类评价理论的四层次结构发展水平及“三重表征”教学对引导学生构建“金屬的电化学腐蚀”核心概念的价值。

[关键词]SOLO分类评价;三重表征;金属的电化学腐蚀;金属的电化学防护

[中图分类号]

G633.8

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-6058( 2020)23-0060-04

一、问题的提出

作为一种质性评价方法,SOLO分类评价理论能够评价学生学习结果中所隐含的思维系统的结构层次、发展阶段与趋势,利于教师制订教学目标、实施教学以及检测教学效果,同时体现学生解决问题过程中认知发展的层次和规律[1]。“三重表征”是指学生在化学学习中形成的对物质及其变化所特有的宏观表征、微观表征、符号三种表征形式[2],学生不仅要认识和理解这三种表征,更要在表征之间形成实质性的联系,只有这样方能构建良好的化学认知体系,解决化学问题。

“金属的电化学腐蚀”是高中化学核心概念之一。学生在构建“金属的电化学腐蚀”概念时,需要先依据电化学知识建立原电池模型,继而分析金属腐蚀的具体情况,最终结合实际情境提出金属防护的方案。可见,学生构建概念的过程是一个层级递进的过程,教师需要从多重角度和层面进行引导,培养学生的模型认知素养。

为此,本文结合SOLO分类评价理论和化学“三重表征”,以“金属的电化学腐蚀与防护”的教学为例进行理论和实践教学研究,以期帮助学生构建概念,并为电化学系列教学提供借鉴。

二、理论研究概述

1.SOLO分类评价理论

SOLO分类评价理论(Structure of the ObservedLearning Outcome)反映了学生的认知发展水平,提供了一个系统的途径用以描述学生在复杂性增长过程中的表现情况,并将学习水平由低到高划分为五个层次[3-4]:(1)前结构:学生被先期阶段的无关方面干扰,基本上无法理解和解决问题;(2)单点结构:学生注意到问题的相关领域,但只涉及单一要点,找到一个解决问题的线索就形成结论;(3)多点结构:学生简单罗列解决问题的若干要点,但要点之间相互独立,难以形成相关的知识网络;(4)关联结构:学生能够联系问题的多个要点,使之有机结合,继而让整体具有了连贯的结构和意义;(5)拓展抽象结构:学生能够把关联的结构类推并概括到更高的抽象水平,表现出较强的创新意识。

SOLO分类评价理论用具体的水平转换解释了学生认知发展的层次规律,利于教师了解学生在问题处理和知识学习上所处的结构水平,以制订对应的教学目标,指导教学实践,设定学生的质量评价,促进学生向着更高层次水平发展。

2.化学“三重表征”教学理论[5-6]

化学学习主要是研究宏观性质、微观组成结构以及通过化学式、化学方程式等表示物质的组成、结构和变化,即通过“宏观一微观一符号”三重表征来认识和理解物质,并在表征之间进行相互转换。宏观表征是指人类感观可以直接感知到的宏观现象、物质性质及用途等宏观层面的表征;微观表征是指对物质微观组成结构、微粒运动及相互作用、反应机理等微观层面的表征;符号表征是指化学式、化学方程式等化学用语的符号形式的表征。三重表征的有机整合有助于学生从整体上认识和理解物质及其变化过程,培养学生的图像和信息处理能力[7]。

三、教学设计

1.教学内容与目标

《普通高中化学课程标准(2017年版)》要求化学学习研究要注重宏观与微观相联系,了解实验、假说、模型、比较、分类等方法的运用;在化学反应与电能主题上要求认识化学能与电能相互转化的实际意义及其重要应用,了解金属发生电化学腐蚀的本质,知道金属腐蚀的危害,了解防止金属腐蚀的措施。金属的腐蚀是学生在日常生活中常接触到的现象,且在初三的化学学习中,学生学习了钢铁腐蚀的基本条件;在高一、高二的电化学学习中,学习了原电池和电解池的基本原理,这为接下来学习金属的电化学腐蚀做好了理论铺垫。据此,结合教学内容和学生的认知发展规律,确定如下教学目标:

(1)通过模拟铁钉腐蚀,结合原电池模型,剖析金属的两种电化学腐蚀——析氢腐蚀和吸氧腐蚀,培养模型认知素养。

(2)根据铁钉腐蚀实验现象,分析溶液中的微粒变化,并书写相应的反应方程式,继而形成对金属电化学腐蚀三重表征的认识。

(3)鉴于金属发生腐蚀的本质原因,利用所学的电化学知识探讨防止金属腐蚀的方法,培养科学探究与创新意识素养。

(4)感性认识金属防腐可以利用腐蚀的本质,结合电化学的方法来解决,体会科学对生产生活的重要指导价值。

2.基于SOLO分类评价理论的化学“三重表征”教学过程

在SOLO分类评价理论的指导下,本节课的化学“三重表征”教学流程如图1所示。

(1)环节1:单点结构——宏观表征

教师:展示生活中常见的煤气灶腐蚀和轮船外壳腐蚀图片,介绍金属腐蚀的危害和两种腐蚀类型(化学腐蚀和电化学腐蚀),并结合初中化学实验探究活动“铁钉腐蚀条件的探究”,引导学生回顾金属电化学腐蚀的条件。

学生:阅读课本,了解金属腐蚀造成的损失和危害;根据“铁钉腐蚀条件的探究”的实验现象,回忆金属腐蚀的相关知识。

设计意图:从生活中常见的钢铁腐蚀出发,激活学生对金属腐蚀的已有知识经验。学生在此阶段若通过观察宏观的实验现象,能罗列出金属腐蚀的一般条件,说明学生的认知达到了单点结构的认知水平。

(2)环节2:多点结构——“宏观一符号”表征

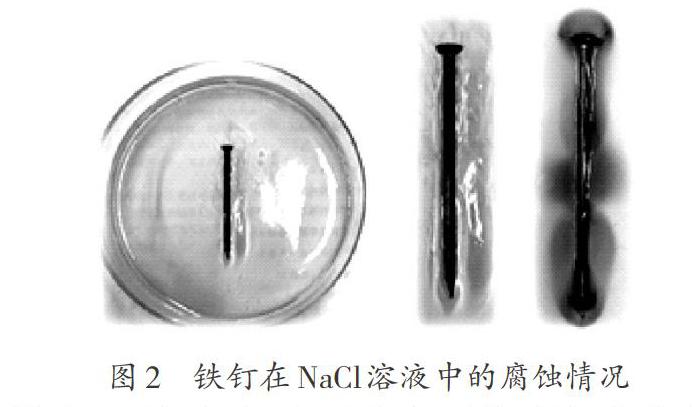

教师:在混有NaCl、酚酞和K3[Fe( CN)。]溶液的琼脂中[8],嵌入一枚已除去表面氧化膜的铁钉,模拟船只在海水中的腐蚀。请同学们观察实验现象(如图2),并用反应方程式解释。

学生1:溶液中出现蓝色,说明溶液中产生了Fe2+,Fe - 2e-= Fe2+。

学生2:溶液中出现红色,说明溶液呈碱性,产生了OH-,02+ 4e-+ 2H2O= 40H-.

学生3:产生OH-的原因也可能是2H20+2e-=H2↑+20H-。

教師:如何设计实验证明OH-的产生是消耗了O2还是产生了H2?

学生4:利用压强差开展探究性实验,如果压强减小,说明消耗O2,如果压强增大,说明产生H2。

学生5:如图3,红墨水中的导管出现一段高于液面的水柱,说明OH-的产生消耗O2,由于溶液呈中性,因而产生OH-的原因是O2+ 4e-+2H20= 40H-。

设计意图:利用琼脂代替水溶液,可减缓离子的移动速度,让学生更加直观地看到离子的颜色和扩散情况。学生在此环节需要挖掘现象产生的本质原因,调动多点结构的思维,进行发散性思考,特别是OH-的出现需要利用电化学知识进行多角度猜想,从而设计探究性实验,推导结论。

(3)环节3:关联结构——“宏观一微观一符号”表征

教师:结合铁钉的主要成分,想一想当铁钉浸入NaCI琼脂溶液后,反应体系发生了怎样的反应?其反应原理是什么?

学生1:铁钉的主要成分是铁和碳,铁钉浸入NaCI溶液中,形成Fe-C-NaCI原电池,Fe作为负极,失电子,形成Fe2+,空气中的氧气在正极C上得电子,形成OH-。

教师(补充):在生活中,钢铁的碳和铁以及溶有氧气的水膜形成了微小的原电池遍布在其表面,使钢铁发生了电化学腐蚀,这样的腐蚀现象叫吸氧腐蚀。金属的这种腐蚀现象通常在中性、碱性或弱酸性溶液中易发生。请同学们结合电极反应式书写总反应式。

学生2:书写吸氧腐蚀的总反应式时,发现生成的Fe(OH)2在空气中不稳定,会先转化为Fe(OH)3,继而转化为铁锈Fe203·xH20。(如图4)

教师(追问):铁钉还会发生其他的电化学腐蚀现象吗?

学生3:当铁钉遇到较强酸性的电解质溶液时,正极发生的反应是2H++2e-=H2↑,即析氢腐蚀。(如图5)

设计意图:使学生能够明确铁钉的主要成分、腐蚀现象以及电解质溶液环境,构建原电池基本模型,找到金属相应的电化学腐蚀类型。学生在解决金属腐蚀问题的过程中认知要达到关联结构水平,即以原电池模型为基础,将宏观实验现象、微观微粒变化以及相应的电极反应式和总反应式这三重表征联系在一起。

(4)环节4:拓展抽象结构——“宏观一微观一符号”表征

教师:析氢腐蚀和吸氧腐蚀均为电化学腐蚀,你能发现金属发生腐蚀的本质原因吗?

学生1:比较活泼的金属失去电子而被氧化。

教师:请同学们根据金属腐蚀的本质及电化学知识,思考:①如何延长轮船在海上的使用时间?②海水环境下的钢铁闸门受到海水中各种物质的作用而腐蚀失效,如何解决这一问题?

学生2:在金属表面涂油漆。

学生3:用电镀的方法在轮船的表面镀一层保护金属。

学生4:寻找比铁更活泼的金属镀在轮船表面,让船面的金属作为正极。

学生5:将钢铁闸门与电源的负极相连,形成阴极。

教师(小结):先从原电池原理出发,结合实验(如图6),提出牺牲阳极的阴极保护法,并归纳阳极金属的选择;再从电解原理出发,提出外加电流的阴极保护法;同时对其他保护方法进行归纳整理。

设计意图:让学生在理解金属电化学腐蚀原理的基础上,结合金属腐蚀的本质,根据原电池正负极以及电解池阴阳极的反应实质进行金属防护方案设计;在设计过程中还要考虑到金属的实际用途以及所处的环境,继而优化防锈措施。能够多方位考虑并解决这类问题,说明学生的认知达到了拓展抽象结构水平。

四、教学思考

结合SOLO分类评价理论,引导学生从铁钉腐蚀的实验现象出发分析金属腐蚀的原因,最后提出防止金属腐蚀的方案设计,促使学生的认知从单点结构水平到拓展抽象结构水平发展,体现了学生思维逐级递进的过程。SOLO分类评价理论不仅能指导教师更有层次地进行教学,更为评价学生学习和思考的方式提供了依据。教师在课后可以依据SOLO分类评价理论的几个层次,对教学内容进行问题编制,以巩固和考查学生的学习效果。

化学“三重表征”教学要求教师引导学生从宏观、微观及符号三个方面建立对化学概念的认识。宏观实验现象是学生认知形成的基础,本节课利用琼脂代替水溶液,减缓离子的移动速度,让学生更加直观地看到离子的颜色和扩散情况,有助于学生后续分析微粒成分,书写相应的反应方程式。除传统实验外,还可引人数字化手持技术进行定量实验探究,通过传感器和数据采集器,将电化学腐蚀的两种情况以曲线形式进行呈现,培养学生定量分析的能力。

目前,教师不仅关注电化学腐蚀实验的改进,还探索不同教学策略和教学模式,以帮助学生建立多维度的认知[9]。基于SOLO分类评价理论的“三重表征”教学实践,对于整个电化学体系的教学是非常适用的。例如,通过单液原电池的反应现象,分析微粒的运动情况,书写反应方程式,并结合单液原电池的不足进行设计改良,最终认识日常生活中应用的化学电源。电化学知识贯穿整个高中阶段,教师可以根据教学内容和目标,帮助学生形成不同结构水平的知识构建。

[参考文献]

[1]陈徽,钱扬义,李孟彬,等.SOLO分类评价理论在化学教学中的应用[J].化学教育,2008( 10):25-27+60.

[2]毕华林,黄婕,亓英丽.化学学习中“宏观一微观一符号”三重表征的研究[J].化学教育,2005(5):51-54.

[3]黄爱民.国内SOLO分类评价理论在中学化学应用研究的综述[J].化学教学,2013(1):6-8.

[4]冯翠典,高凌飚.现状与反思:SOLO分类法国内应用研究十年[J].教育测量与评价,2009( 11):4-7+11.

[5]刘志华,李佳.基于SOLO理论的思维导图建构三重表征整体关系的教学研究[J]化学教育,2016(9):24-28.

[6]唐红珍.提升三重表征融合能力的教学策略研究:以高中化学“电解质的电离”教学为例[J].化学教育,2016(23): 20-24.

[7]耿亚萍.基于POE策略、三重表征和SOLO分类理论的教学研究:以“电能转化为化学能”为例[J].中学化学教学参考,2017( Z1):8-11.

[8]许聘艺,王德明,吴梅芬.铁钉锈蚀实验的新观察[J].化学教育,2017( 17):47-49.

[9]林建芬.基于PDEODE策略和四重表征模式探讨“金属电化学腐蚀”概念的进阶教学[J].中学化学教学参考.2016(5):11-14.

(责任编辑 罗艳)