大学生新型冠状病毒肺炎的知识、态度和行为调查

谭 静,刘 宁

(遵义医科大学珠海校区 人文护理教研室,广东 珠海 519041)

2019年12月起武汉市持续发现多起病毒性肺炎病例,2020年1月12日世界卫生组织命名为“2019新型冠状病毒”,即“2019nCoV[1-2]”。感染新型冠状病毒肺炎(Coronavirus disease,COVID-19)会引起发烧、咳嗽、呼吸急促等一系列症状[3-5],该病毒主要经飞沫、接触传播,且病毒传染性强、传播速度快、潜伏期长[6-9]。其预防与控制已成为全世界强烈关注的问题[10]。大学生作为推动我国社会进步和发展的高级储备人才,将是未来社会的主力军[11]。掌握这一群体对COVID-19相关知识、态度以及行为现状,有利于为COVID-19防治宣传工作提供新思路和方向。

1 对象与方法

1.1 研究对象 问卷调查时间为2020年2月7~8日。基于QQ、微信,采取随机抽样的方法邀请符合条件的研究对象进行在线填写问卷。

1.2 研究方法 调查问卷是查阅相关文献后自行设计的,该问卷包括知识(12个条目)、态度(4个条目)、行为(8个条目)3个维度,共24个条目。两轮专家咨询的回收率均为100%,专家组成员分别来自循证护理、老年护理、急危重症及护理教育、社会政策、人口迁移、危机管理、制造业的优化管理、中药药理、教育信息化等领域,根据Delphi法计算出专家组权威系数(学术水平、判断依据和熟悉程度)为0.79,问卷的信度为0.715,效度为0.788。问卷内容主要包括以下4个部分组成。第1部分为一般人口资料,内容主要包括性别、年龄、民族、学校、年级、专业、家庭居住地、感染情况等;第2部分为COVID-19的相关知识,包括传播途径、潜伏期、易感人群、主要症状等。总共12题(单选10题,多选2题),单选答对1题计1分(“选错”或“不清楚”不得分),多选答对1题计5分(多选或漏选不得分),总分20分,得分越高,表示认知水平越高;第3部分为COVID-19的相关态度,包括关心疫情的进展、对防控疫情的信心、恐慌心理等,共计4题。第4部分为COVID-19的行为措施,包括洗手、监测体温、佩戴口罩、远离人群等,共计8题,采用Liker3计分法,其中“会”得2分、“偶尔会”得1分、“不会”不得分,得分越高,表示大学生新型冠状病毒防护行为水平越高。

2 结果

2.1 一般人口特征 本次研究总共返回了1 042份问卷,有效1 027份,有效率为98.56%,漏填或误填为无效问卷。其中男生282人,女生745人,年龄为(21.6±2.6)岁;农村626人,城市401人;医学专业689人,非医学专业338人;低年级(大一、大二)406人,高年级(大三及以上)621人。

2.2 COVID-19相关知识知晓情况

2.2.1 流行病学特征知晓率 调查对象对COVID-19的传播途径、传染源、易感人群、传播行为、常见症状知晓率分别均高于85%,但仅仅只有67.58%知道感染过COVID-19的治愈者有二次感染的风险,“握手或拥抱”、“间接的手接触”、“通过食品传播”行为传播的知晓率为69.62%、71.47%和66.89%,关于COVID-19的常见症状有腹泻的知晓率仅为 62.12%。

2.2.2 防护措施的知晓率 调查对象对COVID-19口罩防护类型、使用时间及COVID-19潜伏期、治疗、灭活病毒方法等防护措施的知晓率均高于85%,但只有76.92%知道棉布/活性炭口罩不能有效减少COVID-19的传播。

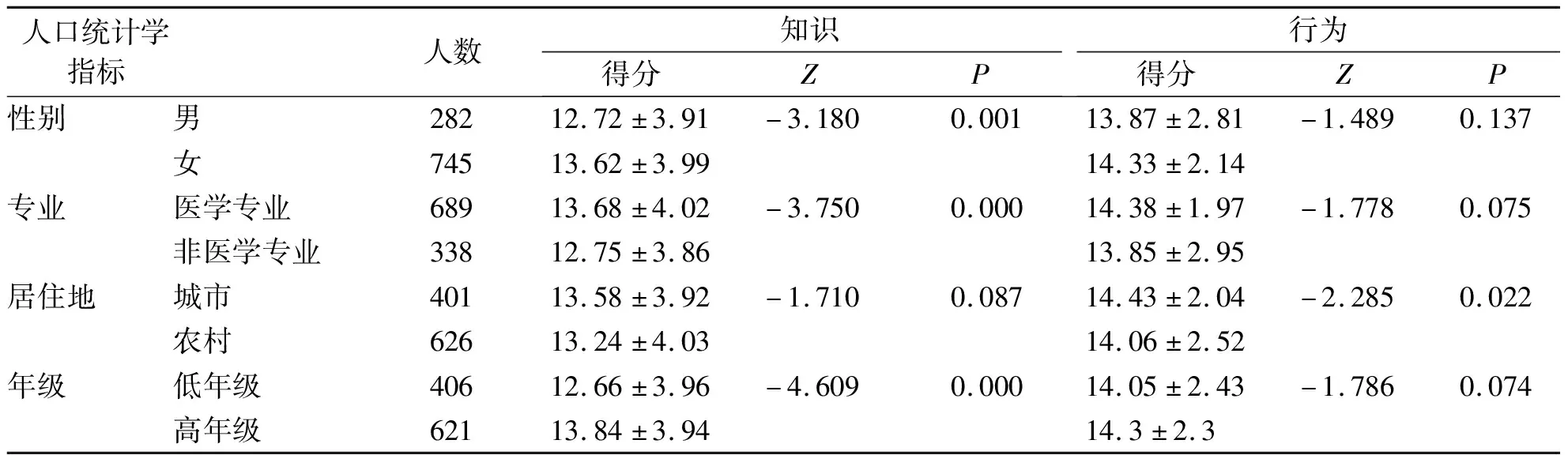

2.2.3 不同特征间大学生COVID-19知识得分比较 调查对象的COVID-19知识平均得分为(13.37±3.99)分,其中女生COVID-19的知识得分高于男生,医学专业高于非医学专业,高年级高于低年级,且不同性别、专业、年级的大学生间差异均具有统计学意义(P<0.05,见表1)。

2.3 COVID-19相关行为实施情况

2.3.1 COVID-19防护行为实施率 疫情期间,大学生COVID-19防护行动力较强,79.45%的调查对象会经常用肥皂洗手;90.56%会在咳嗽、打喷嚏时捂住嘴;46.84%会每日体温测定及症状监测;91.82%会把用过的纸巾扔进垃圾桶;95.03%会在人流密集的地方戴口罩;75.27%的会避开去医院或诊所;94.35%会在自己出现类似COVID-19症状时远离别人;93.87%在出现类似COVID-19症状时会去医院就诊。

2.3.2 不同特征间大学生COVID-19行为得分比较 调查对象的COVID-19行为平均得分为(14.2±2.35)分,其中女生的防护行为高于男生,城市高于农村,医学专业高于非医学专业,高年级高于低年级,但只有不同居住地的大学生间差异具有统计学意义(P<0.05,见表1)。

表1 不同人口统计学特征的大学生对新型冠状病毒知识得分比较

2.4 COVID-19相关态度 在1 027名研究对象中,33.3%和41.77%的大学生“完全同意”和“比较同意”COVID-19很可怕;58.71%和30.09%的大学生“完全同意”和“比较同意”对这次疫情有信心,且不同性别、年级间均具有统计学差异(P<0.05);65.34%和28.04%的大学生“完全同意”和“比较同意”关心疫情的进展;59.4%和33.2%的大学生“完全同意”和“比较同意”定期对大学生进行流行病学宣传教育,且不同专业之间有统计学意义(P<0.05,见表2、3)。

表2 不同性别、专业大学生间对新型冠状病毒态度持有率的比较[%]

表3 不同年级、居住地大学生间对新型冠状病毒态度持有率的比较

2.5 学校宣传教育频率以及信息获得途径 在疫情发生以前,17.33%的大学生所在的学校约每周进行流行疾病或传染性疾病的预防教育或讲座,16.75%约每月进行1次,22.1%约半年进行1次,10.42%约一年进行1次,10.52%超过一年进行1次,22.88%从来没有进行过。97.66%的调查对象通过电视广播、网络(微博、QQ、微信等)途径获取关于COVID-19防治知识,58.62%通过学校教育,58.23%通过工作场所宣传,49.56%通过家人朋友,41.67%通过医务人员,33.2%通过报刊书籍,19.67%通过其它途径获取。

3 讨论

在新型冠状病毒爆发流行阶段,为了尽可能降低发病率、死亡率以及因疫情引起的恐慌、焦虑心理,与目标人群进行风险沟通是非常重要的一个措施[12-13]。健康教育的知识-态度-行为模型理论认为,人有了正确的知识,才能建立积极的态度,进而才可能形成良好的行为[14]。因此,及时了解大学生对新型冠状病毒相关知、信、行现状,有利于针对大学生开展相关健康教育,提高他们对COVID-19的认知,促进行为的改变,达到“知-信-行”的统一[15]。

在知识方面,本调查结果显示,大学生对COVID-19的认知总体处于中上水平,在COVID-19 流行病学特征和防护措施的知晓率均高于85%。这说明政府和学校积极宣传COVID-19相关知识效果显著,也反映出大学生学习能力强。但仍有部分学生存在知识知晓率不全面,比如只有67.58%知道感染过COVID-19的治愈者有二次感染的风险,常见的行为传播知晓率不完整,关于COVID-19的常见症状有腹泻的知晓率仅为 62.12%。可能是学校和政府的宣传教育工作还没有全面普及,个别学习积极性不高的同学仍抱有事不关己的侥幸心理。针对这一群体,学校应该采取监督式学习,开展COVID-19的相关课堂,进行定期学习打卡和测试。调查显示,只有76.92%知道棉布/活性炭口罩不能有效减少COVID-19的传播。认知往往会影响行为,口罩使用不规范会大大增加感染COVID-19的风险,所以大学生加强COVID-19相关知识学习迫在眉睫。根据大学生不同人口统计学特征分析结果来看,女生COVID-19的知识得分高于男生,医学专业高于非医学专业,高年级高于低年级,且不同性别、专业、年级的大学生间差异均具有统计学意义(P<0.05)。其中,年级越高知识得分越高,这可能与高年级学生受过更多教育及经历有关[16]。同时,医学专业与非医学专业的大学生的差异可能是医学专业的学生日常接触健康卫生信息、接受医学相关教育多于非医学专业的学生,培养了更强的自我保护意识。对此,高校在对大学生进行COVID-19健康教育时应重视非医学专业学生的工作,结合非医学专业的特征开展相关知识健康教育[17],提高非医学专业学生的COVID-19的防护意识。

在COVID-19防护行为方面,大学生自我防护行动力强,大部分防护行为完成率均高于90%,这与学校、社会和政府严格要求和大学生积极响应号召有关。但仅有46.84%的调查者会每日进行体温测定及症状监测,这提示高校应该加强每日对大学生进行体温和症状监测,可通过微信群、App打卡等方法。根据大学生不同人口统计学特征分析结果来看,女生的防护行为高于男生,城市高于农村,医学专业高于非医学专业,高年级高于低年级,但只有不同居住地的大学生间差异具有统计学意义(P<0.05)。可能是城市地区宣传的力度更大、更广,管理力度更强,城市学生的健康素养更高,这提示政府应结合地区特征选择合适的宣传方式,社区应加强农村地区的健康宣传教育和管理。

在COVID-19态度方面,调查表明,33.3%和41.77%的调查对象“完全同意”和“比较同意”COVID-19很可怕。可能与COVID-19的传染性强、传播速度快、潜伏期长、学校实行延期开学等因素有关,其中,女生的比例高于男生,可能是女生心理承受力低于男生,更容易产生恐慌心理[18]。疫情期间各高校应通过电话随访、问卷调查等形式开展心理健康调查,及时了解学生的心理变化。学校可根据现有资源成立心理团队,开通心理热线电话,也可在网上进行心理咨询。除此之外,各高校平时也应适当的开展心理健康教育,提高学生面对突发公共卫生事件的心理应激能力和承受力;在1027名大学生中,58.71%和30.09%选择“完全同意”和“比较同意”对这次疫情有信心,说明本次疫情国家各项防控工作非常有效,疫情控制得当,给大学生在疫情期间带来很大的信心[19]。在学校应定期给大学生进行流行病学健康教育方面,59.4%和33.2%选择“完全同意”和“比较同意”。说明大学生在流行病学健康教育方面存在较大的需求,从学校平时健康宣教频率的调查结果来看,大部分学校进行流行性或传染性疾病的预防教育和讲座频率太低、时间间隔太长。因此,教育机构和医疗卫生机构应重视对学生进行流行病学的宣传工作,提高宣传频率,不能只靠短期应急和临时突击性的卫生宣传[20]。

本次调查的大学生获取COVID-19相关知识途径主要为电视广播、网络等大众传媒(97.66%),而来自学校教育较少,说明大众传媒是大学生人群获取相关知识、信息的主要途径,提示我们在突发重大传染病时对大学生进行健康教育应充分利用大众传媒等手段进行信息传播、防治宣传教育[11]。本次调查从知、信、行三方面可看出,大学生对COVID-19相关知识掌握比较全面,态度端正,防护行动力强,但部分大学生应学会调整自身心态,减轻恐慌,且大学生疫情期间应合理安排学习时间,注意劳逸结合,坚持每日锻炼,加强自身体抗力。