渤海湾盆地沧东凹陷孔店组二段细粒沉积岩形成机理与环境演化

邓 远,陈世悦,蒲秀刚,鄢继华,陈 佳

[1.中国石油大学(华东) 地球科学与技术学院,山东 青岛 266580; 2.中国石油 大港油田分公司,天津 300280; 3.中国石油大学(北京)克拉玛依校区, 新疆 克拉玛依 834000]

细粒沉积岩是从沉积物的粒径角度定义,即由粒径小于62.5 μm的碳酸盐矿物、粘土矿物、长英质矿物和其他自生矿物构成的沉积岩,细粒沉积岩占地表沉积岩总量的70%以上[1],但长期以来没有得到足够的重视,相关研究进展缓慢。近年来随着非常规油气的兴起,油气勘探不断向深水细粒相区推进,细粒沉积岩作为“源储一体”的连续型油气藏,被证实蕴含着巨大勘探潜力,逐渐成为油气地质学领域的研究热点[2-5]。目前,国内外学者针对海相细粒沉积岩的形成环境、储层物性和甜点评价等方面进行了大量研究,并将这些研究成果较好地应用于页岩油气的勘探与开发[6-12]。但对于中国同样广泛分布的湖相细粒沉积岩,相关研究程度相对较低,尤其缺少对其沉积环境和形成机理的深入分析,制约了湖相页岩油气的分布预测与勘探部署工作。

与海洋环境相比,湖泊具有范围小、水体浅、物源多而近等特点,形成的细粒沉积岩矿物种类复杂、岩石类型丰富、垂向演化快,对气候等环境因素的变化更为敏感[13-15],深入剖析湖相细粒沉积岩的沉积微环境并探讨其形成机理已成为沉积学研究的重点与难点。基于厘米级岩心精细观察描述,结合岩石薄片、X射线衍射、AMICS矿物分析、地球化学和岩石热解资料,提出沧东凹陷孔店组二段(孔二段)细粒沉积岩岩相划分方案,分析各岩相的形成机理与沉积环境,探究不同岩相组合对应的湖泊沉积模式,并总结出孔二段沉积环境的演化规律,以期为沧东凹陷孔二段页岩油的勘探和开发提供理论依据。

1 地质背景

沧东凹陷位于渤海湾盆地黄骅拗陷南侧,受东部的徐西断层和西部的沧东断层共同控制(图1)。孔二段沉积(Ek2)时期,盆地边界断层尚未开始活动,沧东凹陷为稳定的陆内拗陷型湖盆[16-17]。该时期同时也是孔店组最大湖泛期,凹陷内部沉积了大量细粒沉积岩,最厚可达600 m。孔二段自下而上可分为4个亚段,其中孔二段四亚段(Ek2(4))底部发育一套三角洲前缘沉积,岩性为灰色细砂岩和泥岩的互层;此后开始发育厚层半深湖-深湖相细粒沉积,一直持续到孔二段二亚段(Ek2(2))的上部,并在此之上覆盖了一套重力流沉积,主要是远岸水下扇相的灰绿色细砂岩和粉砂质泥岩;孔二段一亚段(Ek2(1))再次发育深水细粒沉积岩。整体来看,细粒沉积岩占到沧东凹陷孔二段的80%左右。

2 细粒沉积岩的多样性

在沧东凹陷孔二段一系列取心井的岩心观察描述过程中,发现该区细粒沉积岩岩石类型复杂、沉积构造多样、垂向序列多变,并且不同岩性的组合叠置关系有规律可循。系统开展的XRD、薄片鉴定等测试结果表明,孔二段细粒沉积岩具有显著的多样性,具体表现在以下3个方面。

2.1 岩石类型的多样性

X射线衍射分析(XRD)是目前测定细粒沉积岩矿物组成的主要方法,研究区样品的XRD测试结果表明,孔二段细粒沉积岩矿物组成复杂、岩石类型多样,主要矿物组分为碳酸盐矿物(平均含量34.7%)、陆源碎屑矿物(平均含量33.4%)和粘土矿物(平均含量15.9%)。按照“三端元”法以50%为界将细粒沉积岩分为4类[18],把归一化处理后的XRD数据进行三角图投点,发现孔二段主要发育碳酸盐岩、细粒长英沉积岩和细粒混积岩,其中细粒混积岩最为发育,占到该地区细粒沉积岩总量的45.9%,而粘土岩不发育(图2)。

图2 沧东凹陷孔二段细粒沉积岩分类Fig.2 Types of fine-grained sedimentary rocks in the second member of the Kongdian Formation in the Cangdong Sag

2.2 沉积构造的多样性

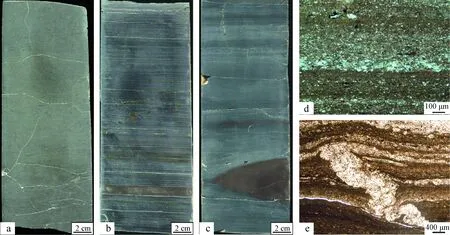

孔二段细粒沉积岩的沉积构造类型非常丰富,岩心上常见块状构造(图3a)、纹层状构造(图3b)和透镜状构造(图3c)等,并且还有一些规模更小、需要通过显微镜来观察的构造现象,如小型交错层理、波状层理以及发育在单个纹层内的显微粒序层理等(图3d),此外岩石中还发育丰富的软沉积物变形构造(图3e)。

图3 沧东凹陷孔二段细粒沉积岩沉积构造特征Fig.3 Sedimentary structures of fine-grained sedimentary rocks in the second member of the Kongdian Formation in the Cangdong Sag a.灰色块状细粒沉积岩,构造缝发育,G108-8井,埋深2 969.85m;b.深灰色纹层状细粒沉积岩,G108-8井,埋深2 981.27 m;c.深灰色层状细粒沉积岩夹褐色白云岩透镜体,G108-8井,埋深3 064.61 m;d.长英质纹层内部发育显微粒序层理,G108-8井,埋深3 273.23 m;e.软沉积物变形 构造破坏纹层,G108-8井,埋深2 982.75 m

2.3 垂向序列的多样性

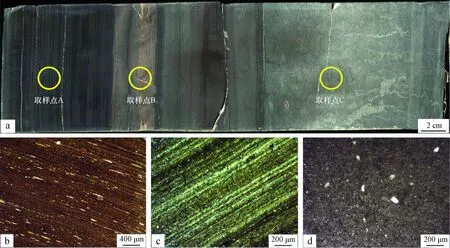

通过对G108-8,GD14和GD12等探井近700 m岩心开展厘米级描述,结合大量薄片鉴定和XRD分析,发现细粒沉积岩单层厚度薄、垂向变化快,通常在几米范围内的岩心上就存在岩石类型与沉积构造的快速转换(图4),甚至在显微镜下的不同视域,矿物类型与含量也可以发生很大变化。不同细粒沉积岩之间呈薄互层状、厚互层状或夹层状等多种组合方式,从而构成复杂的垂向序列。

图4 沧东凹陷G108-8井孔二段细粒沉积岩垂向变化特征Fig.4 Vertical variations of fine-grained sedimentary rocks from Well G108-8 in the second member of the Kongdian Formation of the Cangdong Sag a.埋深2 977.00~2 977.35 m;b.取样点A,埋深2 977.02 m,正交光;c. 取样点B,埋深2 977.11 m,正交光;d. 取样点C,埋深2 977.29 m,单偏光

总之,过去认为组成简单、结构单一的细粒沉积岩,其实在岩石类型、沉积构造与垂向序列等方面具有复杂的多样性,这些特征体现了湖泊细粒相区在物源输入强度、水动力条件、水体性质和气候条件等方面的复杂多变,实际上反映了细粒沉积岩形成机理和沉积环境的多样性,可以通过不同的岩相类型来表征。

3 细粒沉积岩岩相特征

3.1 岩相划分方案

岩相即一定环境条件下形成的岩石及其组合,和岩石类型相比,岩相包含多种环境信息且易于操作,可以作为研究细粒沉积岩形成机理和沉积环境的基本单元[19]。对于沧东凹陷孔二段,近年来有学者尝试进行了岩相划分,但现有的划分方案在研究细粒沉积岩成因机理及沉积环境演化方面存在一定的不足。

岩相划分的关键是要选取合适的划分依据。经统计,国内外学者在进行岩相划分时,选择的依据包括颜色、沉积构造、矿物组分、粒度、沉积环境、生物群落和有机碳含量等十余类[8,20-23],其中矿物组分、沉积构造和有机碳含量是最为常用的3类。对于孔二段细粒沉积岩,上述3类依据中的矿物组分和沉积构造能够直观地表征其岩石的多样性,而且能够反映其物源输入强度、水动力条件等信息,适合用来划分岩相。有机碳含量未被选作划分依据,因为即便是同种岩相,受湖泊生产力和后期保存条件等多方面的影响,不同样品的有机碳含量也存在较大差异。以G108-8井为例,对比不同层位发育的17块纹层状细粒混积岩相样品,有机碳含量区间为1.8%~11.8%,其中有机碳含量小于2%,介于2%~4%以及大于4%的分别为1,5和11块,若分别加以命名则显得过于冗杂,不利于岩相的成因分析。

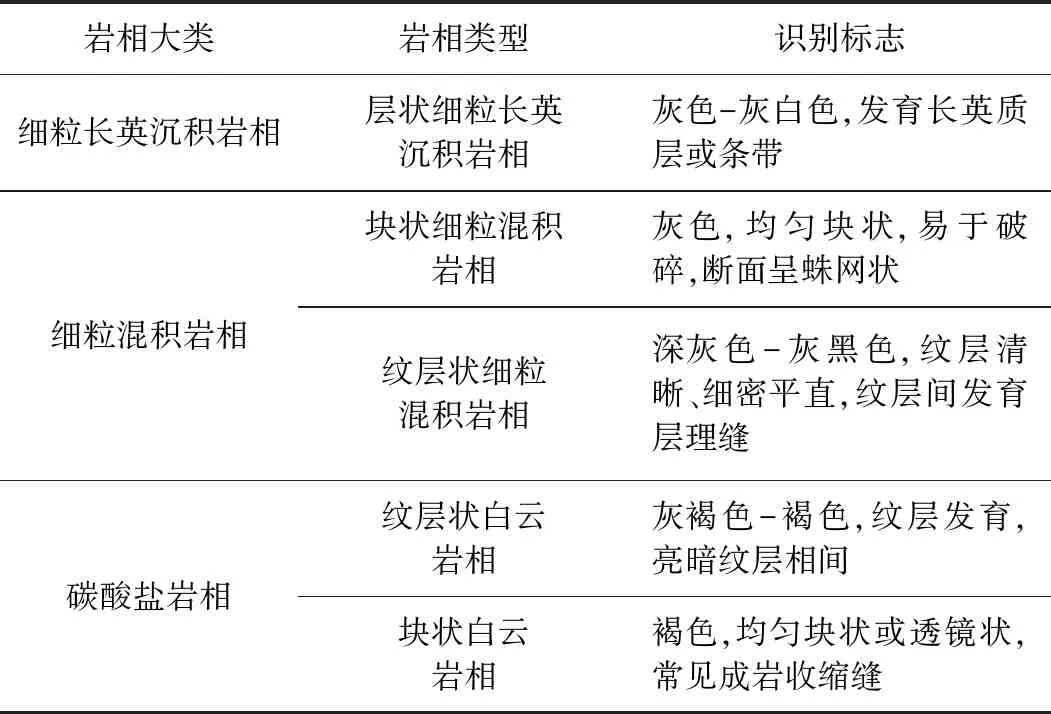

具体划分时,首先按照岩石类型划分出3个岩相大类,再结合沉积构造将岩相进一步细分(表1)。沧东凹陷孔二段细粒沉积岩主要发育层状细粒长英沉积岩相、块状细粒混积岩相、纹层状细粒混积岩相、纹层状白云岩相和块状白云岩相等5种岩相类型。

表1 沧东凹陷孔二段细粒沉积岩岩相划分方案Table 1 Lithofacies classification of the second member of the Kongdian Formation in the Cangdong Sag

3.2 岩相类型与特征

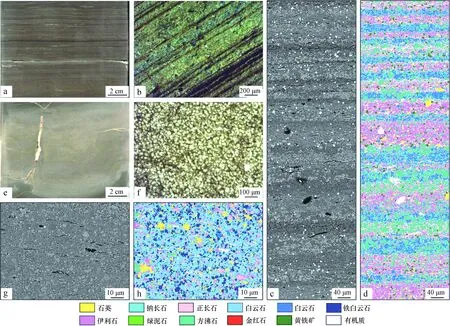

为了精细刻画细粒沉积岩的微观特征,本文在岩心和薄片观察的基础上,采用AMICS矿物分析技术对典型岩相进行分析,原理是将场发射扫描电镜(FE-SEM)、能谱仪(EDS)和AMICS矿物自动分析软件相结合,获取极高分辨率(2 nm)下矿物的含量、粒度大小、赋存状态和分布情况等信息[24]。

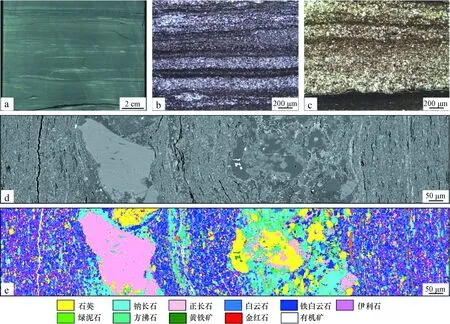

3.2.1 层状细粒长英沉积岩相

层状细粒长英沉积岩相主要由长英质(60.8%)和粘土矿物(17.2%)组成,碳酸盐矿物含量低,平均为14.7%。岩心上显著的特征是呈层状、条带状或透镜体状分布的灰白色长英质(图5a),局部见波状层理或小型交错层理。依据显微镜下长英质层的颗粒粒度、纹层厚度和接触关系等可分为两类,第1类以分选较好的泥级(<4 μm)长英质颗粒为主,厚度较小、横向延伸稳定,常与粘土构成薄互层(图5b);第2类长英质颗粒分选差,从泥级到粉砂级均有发育,纹层内部发育显微粒序层理,与下伏粘土纹层间有明显的冲刷侵蚀面(图5c)。AMICS矿物分析显示,长英质层内的颗粒直径最大可达300 μm,最小只有10 μm(图5d,e),多呈次棱角-次圆状,其余部分主要是粘土矿物和碳酸盐矿物组成的纹层,颗粒堆积紧密,与长英质层之间为突变接触。

图5 沧东凹陷孔二段细粒长英沉积岩相特征Fig.5 Characteristics of felsic fine-grained sedimentary rocks in the second member of the Kongdian Formation in the Cangdong Sag a.层状细粒长英沉积岩相,灰白色长英质透镜体或条带,GD12井,埋深3 823.11 m;b.长英质纹层与粘土纹层叠置,G108-8井,埋深3 198.52 m;c.长英质纹层内部发育显微粒序层理,G108-8井,埋深3 337.06 m;d.层状细粒长英沉积岩相,BSE图像,G108-8井,埋深2 978.87m;e.层状细 粒长英沉积岩相,AMICS图像,G108-8井,埋深2 978.87 m

3.2.2 块状细粒混积岩相

块状细粒混积岩相中各类矿物含量均小于50%,其中长英质矿物平均含量最高(41.7%),其次为碳酸盐矿物(25.6%)和粘土矿物(21.2%)。岩心呈灰色-绿灰色的均匀块状(图6a),局部发育液化变形现象,该岩相脆性高、极易破碎,断裂面为不规则的蛛网状。显微镜观察与AMICS矿物分析显示,块状细粒混积岩相主要是长英质矿物、碳酸盐矿物与粘土矿物(伊利石为主)的均匀混合,颗粒不显定向性,其中碳酸盐与长英质矿物的粒径多在1~5 μm,偶见10 μm以上的石英大颗粒零星分布(图6b—d)。

3.2.3 纹层状细粒混积岩相

纹层状细粒混积岩相中的三端元矿物含量同样表现出显著的混合特征,长英质矿物(35.4%)与碳酸盐矿物(37.8%)含量接近,而粘土(17.9%)含量相对较低。岩心为深灰色-灰黑色,发育细密的水平纹层,单个纹层厚度0.5~2 mm(图6e)。镜下显示该岩相主要由碳酸盐纹层、长英质纹层和有机质-粘土纹层组成,在垂向上构成规律性叠置的“三元结构”[25],其中长英质纹层常发生缺失(图6f)。通过AMICS矿物分析对纹层组分进行精细测定,在镜下看似组成单一的纹层,实际上也是多种成分的混合,例如碳酸盐层内也常混有部分泥级长英质矿物,反映出物质的混合是湖泊细粒相区内的普遍现象。该岩相有机质含量丰富,不仅可以局部富集单独成层,也可呈短线状分布于其他纹层内(图6g,h)。

3.2.4 纹层状白云岩相

纹层状白云岩相主要由白云石(64.3%)和粘土矿物(17.8%)组成。岩心上纹层发育,浅褐色纹层和灰黑色纹层组成明暗相间的层偶,单个纹层厚度一般在1mm以下,局部有微弱起伏(图7a)。通过显微镜观察与AMICS矿物分析,浅色层为白云石纹层,主要是自形程度较好的泥-微晶白云石颗粒,暗色层是以伊利石为主的粘土纹层,夹有零星长英质矿物颗粒(图7b)。两类纹层厚度有一定变化,纹层内部或边缘容易发育顺层分布的方沸石,此外该岩相中常见星散状分布的黄铁矿(图7c,d)。

3.2.5 块状白云岩相

块状白云岩相中的白云石平均含量为77.2%,最高达96.1%,其余主要为粘土矿物(10.8%)。岩心呈褐色或褐灰色的均匀块状,局部因碳酸盐矿物重结晶后局部富集而呈透镜状(图7e),重结晶作用也导致该岩相内部发育丰富的成岩收缩缝,常被沥青等充填。显微镜观察与AMICS矿物分析显示,该岩相主要为白云石、铁白云石颗粒均匀分布,矿物颗粒自形程度较高,掺杂少量粘土杂基和零星分布的长英质矿物(图7f—h)。

图7 沧东凹陷G108-8井孔二段白云岩相特征Fig.7 Characteristics of dolomite from Well G108-8 in the second member of the Kongdian Formation of the Cangdong Sag a.纹层状白云岩相,明暗纹层相间,埋深2 984.96 m;b.碳酸盐纹层与粘土-有机质纹层叠置,埋深3 191.37 m;c.纹层状白云岩相,BSE图像,埋深2 975.67 m;d.纹层状白云岩相,AMICS图像,埋深2 975.67 m;e.块状白云岩相,发育成岩收缩缝,埋深3 197.58 m;f.微晶白云石与粘土均匀混合, 埋深2 942.31 m;g.块状白云岩相,BSE图像,埋深2 975.56 m;h.块状白云岩相,AMICS图像,埋深2 975.56 m

4 细粒沉积岩形成机理

4.1 岩相形成机理

随着近年来研究人员对细粒沉积岩成因的研究逐步深入,并通过水槽实验模拟和验证细粒物质的沉积过程,细粒沉积岩形成机理复杂且沉积环境多变已成为共识[26-28]。以各岩相的岩石学特征为基础,通过对比分析不同岩相的地球化学特征和有机质含量(表2),可以判断岩相形成时的物源输入强度、水动力条件、水体性质和气候条件等[29-31]。

表2 沧东凹陷孔二段细粒沉积岩地球化学特征Table 2 Geochemical characteristics of lithofacies in the second member of the Kongdian Formation in the Cangdong Sag

4.1.1 层状细粒长英沉积岩相

层状细粒长英沉积岩相Rb/Sr值高(平均值0.21),指示沉积时气候湿润,充沛的降雨使湖水盐度降低、含氧量增加,对应于较低的Sr/Ba值(平均值0.6)和δU值(平均值0.87)。该岩相陆源碎屑矿物平均含量达到60.8%,岩心与镜下均可见密集发育的长英质条带,颗粒分选中等-差、次棱角-次圆状,指示沉积水动力较强,控制岩相发育的主要因素是高强度、高频率的陆源碎屑输入,包括底流、异重流等形式[32-34]。中等有机碳含量(2.08%)源于陆源有机质随碎屑物质一起输入并快速沉积埋藏。整体来看,该岩相形成于湿润气候下的强物源供给环境。

4.1.2 块状细粒混积岩相

块状细粒混积岩相的Rb/Sr值平均为0.17,略低于层状细粒长英沉积岩相,同样形成于较为潮湿的气候条件下。该岩相的Sr/Ba值(平均为0.92)与δU值(平均值0.97)中等,反映湖水盐度增高、含氧量降低,沉积水体为缺氧半咸水。微观分析显示该岩相中粘土矿物、长英质矿物和碳酸盐矿物相互掺杂,构成不显定向性的均匀混合物,少量粉砂级长英质颗粒杂乱分布,表明其形成时没有受到湖水分层的影响,主要沉积机制是短时间内物质的快速、连续沉降,有机质在这种高能水体环境中容易被打碎而难以保存,导致该岩相的TOC值在5种岩相中最低,仅为0.96%。综合判断该岩相形成于相对潮湿气候,受控于间歇性洪水等事件沉积。

注:Rb/Sr高值指示潮湿气候,低值指示干旱气候;Sr/Ba>1为咸水,Sr/Ba<1为淡水;δU>1为缺氧,δU<1为含氧。

4.1.3 纹层状细粒混积岩相

纹层状细粒混积岩相由不同纹层叠置发育构成,纹层细密平直、界限清晰,证明其形成于安静的分层水体[35]。该岩相的Rb/Sr值平均为0.14,Sr/Ba值平均为1.01,指示湖泊处于半湿润气候,水体发生轻度咸化,上下层水体的盐度差是导致湖水分层的主要原因,较高的δU值(平均值1.15)表明下层水处于长期缺氧的还原环境,有利于有机质的长期保存,该岩相的TOC(总有机碳含量)值(5.29%)明显高于其他岩相。

对于发育纹层结构的细粒沉积岩来说,纹层的组分和叠置次序是沉积过程的直接记录。碳酸盐纹层形成于春、夏季温度上升时期,藻类勃发消耗CO2引发碳酸盐过饱和沉淀;长英质纹层形成于夏季多雨期,间歇性强降雨输入大量陆源碎屑,通过底流或异重流等方式搬运至深水区并沉积;粘土-有机质纹层形成于秋、冬季,藻类死亡后与悬浮的粘土矿物以絮凝物的方式沉积成层。这种典型的三元纹层结构表明该岩相的形成受控于季节性气候变化[36-37]。

4.1.4 纹层状白云岩相

与纹层状细粒混积岩相类似,纹层状白云岩相同样形成于受季节性气候控制的分层水体,但其低Rb/Sr值(平均值0.06)与高Sr/Ba值(平均值1.62)指示沉积环境为干旱气候下的咸化湖,高盐度下水体分层稳定,底部水循环停滞使沉积物处于强还原条件,δU值平均为1.33。该岩相的TOC值(2.21%)明显低于同样形成于水体分层条件下的纹层状细粒混合岩相,是由于湖水较高的盐度抑制藻类等生物的成长,降低了湖泊的生产力所致。该岩相由白云石纹层和粘土纹层相互叠置构成层偶,长英质纹层极少发育或不发育,表明陆源输入的影响已经很弱,综合判断认为该岩相形成于半干旱气候下的弱陆源供给环境。

4.1.5 块状白云岩相

块状白云岩相具有5种岩相中最低的Rb/Sr值(平均值0.04)和最高的Sr/Ba值(平均值1.83),指示形成时气候干旱,强烈的蒸发作用使湖水盐度快速升高。与纹层状白云岩相类似,受高盐度下湖泊低生产力的限制,该岩相TOC值进一步降低,平均为1.27%。该岩相中碳酸盐矿物平均含量高达77.2%,而长英质矿物含量仅为6.7%,反映该岩相形成时陆源供给不足,沉积环境稳定且无事件沉积影响,碳酸盐矿物是主要的沉积产物。综合判断该岩相形成于长期干旱气候下的化学沉淀作用。

4.2 岩相组合与沉积模式

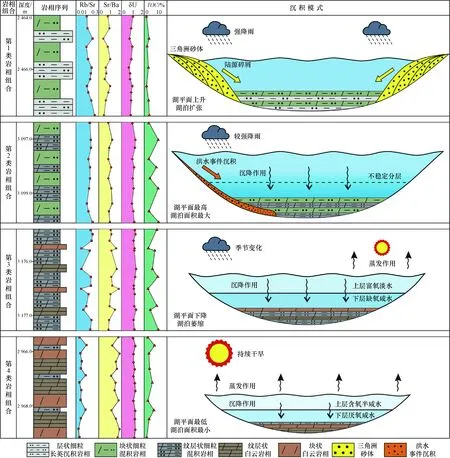

在对研究区内钻遇孔二段的取心井进行岩相划分的过程中,发现单个岩相很少连续发育,基本上都是以2种或3种岩相的组合形式出现。这种不同岩相按照一定叠置次序构成的岩相组合,类似于沉积学中的沉积韵律,可以反映一定时期内湖泊细粒相区的沉积环境演化规律[38-39]。经统计,研究区主要发育4类典型的岩相组合,分别选取4段典型岩心,进行XRF(X射线荧光光谱分析)扫描与岩石热解分析。

第1类组合由层状细粒长英沉积岩相和块状细粒混积岩相构成(图8),主要发育在Ek2(2)中部和底部。岩心上呈现灰色、灰绿色等浅色,单个岩相层厚一般都在30 cm以上。构成该组合的两种岩相均形成于强水动力环境,共同特点是陆源供给充足、长英质矿物含量高,其中层状细粒长英沉积岩相形成于周期性的底流或异重流沉积,块状细粒混积岩相形成于洪水引发的事件性沉积,两类岩相交替发育主要受陆源输入变化控制。XRF扫描与岩石热解结果显示,此类组合的Rb/Sr值均大于0.1,最高可达0.26,而Sr/Ba值和δU值均在1以下,TOC含量在0.6%~1.8%。整体上来看,第1类岩相组合发育时气候湿润、降雨充沛,湖泊快速扩张,周边水系将大量陆源碎屑注入湖盆,并伴有间歇性洪水事件,湖平面持续上升,整体为动荡的含氧半咸水环境。

图8 沧东凹陷孔二段岩相组合与沉积模式Fig.8 Lithofacies assemblages and deposition modes of the second member of the Kongdian Formation in the Cangdong Sag

第2类组合由块状细粒混积岩相和纹层状细粒混积岩相构成,在整个孔二段均有发育。岩心上以灰色、深灰色为主,局部呈灰绿色,岩相之间厚度变化较大(20~150 cm),以块状构造和纹层状构造的频繁转换为特征。从该组合的XRF扫描结果来看,Rb/Sr值和Sr/Ba值变化幅度较小,δU值也稳定在1左右,说明沉积时气候潮湿程度、水体盐度和氧化还原性等环境因素变化不大,但不同样品的TOC值有较大差异,主要是两种岩相不同的成因机理导致的。整体来看,第2类组合发育时期气候较为潮湿,且存在一定的季节性变化。该时期湖泊面积最广,湖水达到最深并出现不稳定分层,陆源输入强度中等,但间歇性强降雨会引发洪水入湖,破坏湖水分层的同时也带来较强的陆源输入。

第3类组合以厚层的纹层状细粒混积岩相为主,夹有薄层纹层状白云岩相和块状白云岩相,主要发育在Ek2(3)的中上部。岩心上颜色较深,显示深灰色或灰黑色,白云岩相薄层显褐色。该组合中除块状白云岩相外均发育显著的纹层状构造,表明湖泊处于长期稳定的分层状态。Rb/Sr值中等偏高,但在纹层状和块状白云岩相处出现明显的低值,TOC含量也有类似的变化规律,Sr/Ba值的分布则与之相反,其中块状白云岩相的Sr/Ba值最高可达1.92。综合判断,第3类组合发育时为半湿润-半干旱气候,陆源输入强度进一步减弱,湖泊开始萎缩,湖泊水体盐度上升、分层稳定,气候的季节性变化是控制沉积作用的主要因素,整体为安静的缺氧半咸水环境[40]。

第4类组合主要为纹层状白云岩相和块状白云岩相的互层,局部夹少量纹层状混积岩相,但厚度一般不超过20 cm,该组合主要发育在Ek2(1)的下部。岩心上呈褐色-灰褐色,不同岩相之间呈渐变过渡关系。两类白云岩相均形成于干旱气候,XRF扫描结果显示,Rb/Sr值集中在0.05左右,仅在纹层状细粒混积岩相中出现高值,最大不超过0.15,Sr/Ba平均值高达1.63,TOC含量1.2%~2.8%。总体来看,白云岩相的大量发育表明该时期气候持续干旱,湖平面处于较低位置,周边物源的碎屑物质输入不足,湖泊面积最小且咸化严重,自生碳酸盐矿物是该时期主要沉积产物。

4.3 湖泊环境演化

以位于沧东凹陷孔西斜坡区的G108-8井为例,孔二段除Ek2(2)上部和Ek2(4)下部2套砂岩外,共计发育细粒沉积岩400 m。基于厘米级岩心描述的岩相划分结果表明,孔二段沉积时期湖泊环境经历了多次旋回变化,岩相及岩相组合种类多、演化快。如图9所示,按照不同岩相组合所反映的沉积环境演化过程,可以将孔二段沉积期分为3个阶段。

图9 沧东凹陷孔二段沉积环境综合柱状图Fig.9 Composite column showing the depositional environment of the second member of the Kongdian Formation in the Cangdong Sag

第1阶段为Ek2(4)~Ek2(3)时期。Ek2(4)初期发育一套三角洲相砂岩,之后湖泊快速扩张,开始发育细粒沉积。Ek2(4)早期Rb/Sr为高值,Sr/Ba值和δU值较低,指示潮湿气候下降雨充沛,湖泊水体为动荡的含氧淡水,该时期来自周边物源区的大量陆源碎屑输入湖盆,沉积物中以长英质矿物为主,发育层状细粒长英沉积岩相和块状细粒混积岩相,构成第1类岩相组合。Ek2(4)中期Rb/Sr值开始降低,气候潮湿程度减弱,整体为季节变化明显的半潮湿-半干旱气候,周边淡水输入也随之减少,湖水盐度和还原性增大,Sr/Ba值和δU值相应升高,受此影响沉积物中长英质减少而碳酸盐增加,有机质也得到良好保存,纹层状细粒混积岩相成为主要的岩相类型,与块状细粒混积岩相构成第2类岩相组合,或与白云岩相夹层构成第3类岩相组合,一直持续到Ek2(3)结束。整体上,第1阶段是湖泊水体加深、陆源输入减弱和气候变化影响增强的过程。

第2阶段为Ek2(2)时期。该阶段初期Rb/Sr值迅速升高,气候趋于潮湿,大量淡水入湖并带入氧气,湖水盐度降低,还原性减弱,Sr/Ba和δU均显示低值,强物源供给影响下层状细粒长英沉积岩相和块状细粒混积岩相交替发育,构成第1类岩相组合。此后气候潮湿程度短暂回落,水体盐度上升并出现分层,发育厚约40 m的第2类岩相组合,之后气候再次转为潮湿。第2阶段的沉积环境总体上呈现潮湿-半潮湿-潮湿的旋回变化;末期受湖底扇相重力流沉积影响,发育一套近30 m的重力流砂岩。

第3阶段为Ek2(1)时期。该阶段初期Rb/Sr值达到最低,气候持续干旱,强烈蒸发作用导致湖平面下降,水体盐度也达到最大,湖泊缺乏外来碎屑物质,碳酸盐矿物成为主要的沉积产物,纹层状白云岩相和块状白云岩相大量发育,构成第四类岩相组合。至该阶段中晚期,Rb/Sr值大幅升高,气候由干旱转为潮湿,Sr/Ba与δU快速降低,表明水体盐度与还原性均出现明显回落,岩相亦转变为第1类岩相组合。

5 结论

1) 孔二段沉积时期,沧东凹陷发育一套岩石类型复杂、沉积构造多样、垂向序列多变的细粒沉积,综合考虑岩石类型、沉积构造等,将其划分为层状细粒长英沉积岩相、块状细粒混积岩相、纹层状细粒混积岩相、纹层状白云岩相与块状白云岩相5种岩相类型。

2) 5种岩相特征各异,反映出形成机理与沉积微环境的不同。层状细粒长英沉积岩相形成于湿润气候下的强物源供给环境;块状细粒混积岩相形成相对潮湿气候,受控于间歇性洪水等事件沉积;纹层状细粒混积岩相形成于季节性气候变化的分层水体,发育碳酸盐纹层、长英质纹层和有机质-粘土纹层的“三元结构”;纹层状白云岩相形成于半干旱气候下的咸化湖水,同样受季节影响;块状白云岩相形成于长期干旱气候下的化学沉淀作用,沉积环境稳定且无事件沉积影响。

3) 单个岩相很少连续发育,而是按照一定叠置次序构成岩相组合,反映一定时期内的环境演化规律。研究区共发育4类典型岩相组合,从第1类到第4类组合,气候从潮湿逐渐转为干旱,湖泊从扩张加深再到萎缩变浅,陆源输入对沉积过程的影响依次减弱,而气候的影响则逐步增强。按照不同岩相组合所反映的沉积环境演化过程,可以将孔二段沉积期分为3个阶段。