汶川MS8.0大震前后鲜水河断裂带滑动及其西部地壳形变的动态变化

陈 欣,杨国华

(中国地震局第一监测中心,天津 300180)

0 引言

断层在形成之前随着应力作用聚集大量的能量,在形成过程中释放大量的能量,使得地壳发生形变与错断,直接或间接造成地震[1]。强烈的破坏性地震往往都形成了明显的地表破裂(地震形变带或地震断层)。实际监测与研究均表明,地壳变化主要是以断层或断裂系统错动变形为核心的形变活动[2-16],绝大多数大震就发生在这样的空间部位上[17],例如2008年汶川大地震[18-21]。如今,地震预测的诸多问题都是通过研究断层活动与形变规律展开的,断层形变活动的监测与分析对地震研究有着重要意义。

基于GPS、InSAR等观测技术的广泛应用,我们能够较容易地了解到断层及临近区域地壳运动与形变情况,随着GPS观测资料不断积累,人们能够不断深入地研究断层或断层系统的活动习性、彼此关系、时空差异及相应的物理含义[22-25]。

1973年,Savage等为了描述板块间相对运动及其断层的形变活动给出了断层形变活动分析模型[26],以其简便性、有效性使用至今。然而,在分析板内断层错动变形活动时发现其变形活动比板缘断层活动更加复杂,以至于存在模型描述失败或计算结果不佳的情况。为此,有学者对模型进行一定程度的系统构建与完善,使其适合震间与震时、单一断层与多断层系统、整体形变活动与细部形变特征等的描述,同时明确了有关参数的含义[27]。本文利用完善后的模型对鲜水河断裂带及周围区域的形变活动和特点进行了描述和分析。

1 断层视错动变形分析模型

1.1 原始模型

Savage等给出了描述断层活动的数学模型[26]:

1.2 模型的改进[27]

使用中我们发现,原始模型有时不能获得很好的描述,这与地质构造环境、断层的活动状态等密切相关。结合板内形变的复杂情况及应用实践,完善后的模型则为:

式 中 : µ0、Vb、xc和D分 别 为 研 究 区 的 整 体 运 动 速率、断层两侧块体的相对运动速率、形变中心位置和广义锁定深度。这些参数及其误差可基于最小二乘法通过反演计算获得。

2 鲜水河断裂带的活动及其西部地壳变形

2.1 鲜水河断裂带

鲜水河断裂带是中国大陆地震活动最强的断裂带之一,位于中国西南地区,起始于甘孜北面的英达,经朱楼、旦都、瓦各及炉霍南侧延伸至道孚,止于康定以南,由多条断层组成;断裂带走向NW40°~50°,总体略呈NE向微凸的弧状,长约300 km;西北段相对比较简单,大致为单线延伸几何结构[28-29](图1)。古生代时期,鲜水河断裂带开始形成,经过缓慢发展,到了第四纪,该断裂带发生了复杂的构造演化,现今成为大型的左旋走滑断裂带[30]。近年来,该地区发生过多次5级以上地震,表明该带及附近区域构造活动较为强烈。

2.2 鲜水河断裂带及其西部地区的现今构造活动

图 1 鲜水河断裂带分布情况

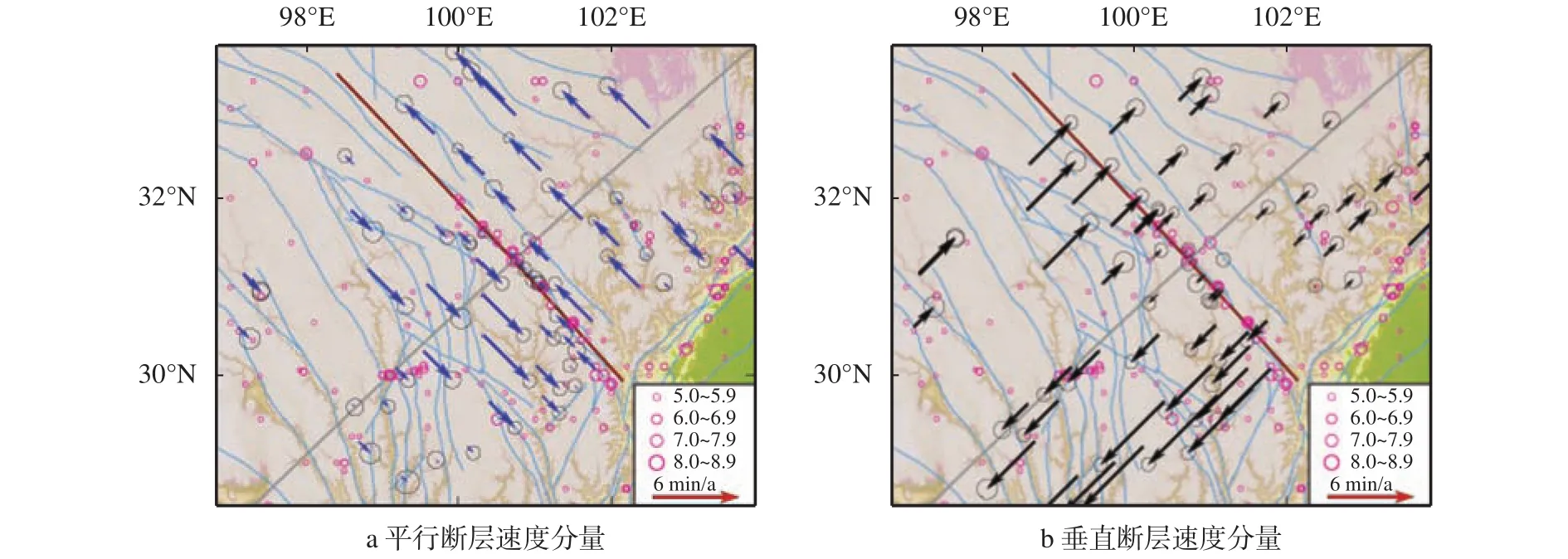

为了监测与研究鲜水河断裂带的形变特征,“中国地壳运动观测网络”和“中国大陆构造环境监测网络”等国家重大科学工程在研究区进行了多期GPS重复测量。本文以2008年汶川8.0级地震为节点,分别选取1999—2007年和2009—2013年2个时段的地壳运动场计算结果进行分析。选择研究区域东南的四川盆地作为参考块体,取得其他区域相对于四川盆地的运动场结果,再进行恰当的滤波计算[12-13,31],其结果见图2。考虑到汶川大地震断裂带破裂的长度与空间分布,选择具有针对性的区域结果进行投影等有关计算[14],具体区域与计算结果如图2~3所示(其中:红色线表示鲜水河断裂带,鲜水河以东的灰线表示龙日坝断裂带,鲜水河以西的灰线疑似形变中心,该形变中心存在与否及位置有待模型计算验证)。关于从场角度的描述有关研究已给出[12],不再赘述,在这主要从上述模型的角度探讨断裂带的活动与动态变化特征等。

从图2a和3a可以看出,汶川大震前后的1999—2007年和2009—2013年鲜水河断裂带整体左旋走滑活动清晰可见,但量值上并不完全等同(后面的分析中将给出具体结果)。这可能跟汶川大震的孕育与发生密切相关。另外,垂直于断裂带的运动性质也具有显著的分段特征,它们大致以龙日坝断层及其向西的几何延伸线(灰线)为界,断裂带北段在2个时期均呈压性,南端均呈张性(图2b,3b)。但从相对于参考基准的角度观察,2个时段的结果是有明显差异的,从运动的大小与方向上都表明了这一点,至少体现了大震前后在较大空间范围内存在着运动的差异。此外,由于西部地区的运动差异使我们怀疑可能有类似断层的变形中心存在,当然这仅是一个初步的假定,我们沿着龙日坝断裂带进一步向西延伸,希望能够进一步去了解它。

图 2 鲜水河断裂1999—2007年水平运动

图 3 鲜水河断裂2009—2013年水平运动

通过模型计算,从图4(粗黑线为断裂带的中心位置,粗灰线为形变中心位置,带有误差棒的黑点为观测值,蓝色曲线为模型值)可以看出,汶川大震前(1999—2007 年)左旋走滑量约为 9.2 mm/a(图 4a),震后(2009—2013年)约为 6.9 mm/a;此外,形变中心震前偏离了鲜水河断裂带的位置,震后则回归于鲜水河断裂带。这说明大震前后鲜水河断裂带的左旋走滑活动存在着一定的差别。这与参考文献[25]给出的汶川地震前横跨龙门山断裂中段和西南段的GPS站速度剖面(图2)非常一致。参考文献[32]给出的鲜水河不同段滑动速率结果也说明,鲜水河断裂滑动速率从北到南逐渐减小[32],也与本文得到的结果一致。

图 4 鲜水河断裂两期走滑(P)运动的观测与模型结果

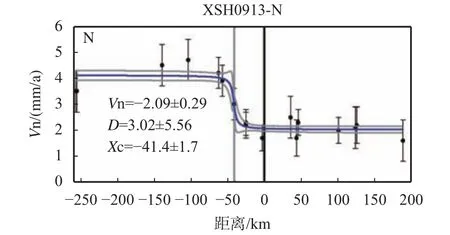

如前所述,鲜水河断裂带的张压活动具有分段性,北段为压性,南段为张性。因此,利用模型时也按北、南两段进行计算。在计算北段震前的滑动时发现,此时该段不具有断层滑动活动的模式,也就是说失去了断层的活动特征,这显然是一种不正常的活动模式(图5)。由此可知,震后该段恢复了断层属性的活动模式。断裂带北段的压性活动约为2.1 mm/a,但形变中心却偏离了断裂带约40 km。

图6为鲜水河断裂带南段2个时段的结果。汶川大震前(图6a)该段的张性运动约为3.7 mm/a,而震后(图6b)却约为8.3 mm/a,两者之间出现了显著的差别,震后的张性活动比震前大了约4.6 mm/a。这应归属于汶川大震的孕育与发生,否则难以给出合理的解释。

图 5 鲜水河断裂北段挤压(N)运动的观测与模型结果(2009—2013年)

图 6 鲜水河断裂南段挤压(N)运动的观测与模型结果

图 7 鲜水河断裂西部旋剪形变的观测与模型结果

图7 给出了鲜水河断裂带以西,平行于龙日坝断裂带的GPS速度剖面观测与模型计算结果。可以看出,汶川地震前后,区域形变并不是块体型的准均匀形变模式,而是具有类似于断裂带形变中心的形变模式。然而,目前我们在龙日坝断裂带延伸线或平行该线方向上并没有发现断裂带的存在。上述形变特征反映的是类似断层大体与鲜水河断裂带平行,并广泛地分布于这一区域,未观测到可辨的断层性走滑活动。由此推测,这种现象可能与地质构造的特殊环境和周边的动力环境密切相关。总体而言,汶川地震前后该区域平行于延伸线的运动分量存在较大的差异(图7),震前的右旋性旋剪形变大于震后。模型计算结果显示,理论上差异达6.5 mm/a左右,这是汶川地震前后包括鲜水河在内的该区域模型化差异活动最突出的变化结果。由此说明,一个大震的孕育直到临震前在较大的空间范围上都可能存在一些形变异常。

3 讨论与结论

有分析表明,汶川大震临震之前不仅龙门山断裂带的活动已处于完全闭锁状态,甚至其北部的龙日坝断裂带的活动也近闭锁[27]。这就是说鲜水河断裂带以东地区的形变与构造活动临震前是一种显著的异常形变状态。那么,是否仅局限于此而在更大的空间范围上就不存在异常现象呢?本文的分析结果表明,龙门山和龙日坝断裂带附近的鲜水河断裂带及其以西更大的空间范围上也存在着可识别形变异常现象。这一现象的揭示让我们深入认识到,大震孕育至临震状态时形变异常可能不仅仅在发震断裂带上,其周边地区也可能会伴随产生与其相协调的形变异常现象。因此,异常的识别与判定应是系统性的、多角度的、甚至具有一定空间尺度的。

关于鲜水河断裂带以西的区域存在着疑似断层型的形变活动模式比较特殊,该模式可能与特殊的地质构造环境和周边的动力环境有密切的关系,需要今后能够通过观测与研究进一步认识类似的异常变化。就大震前兆异常的分析而言,跟踪监测与研究它的动态变化对于分析某种构造是否孕育着大震是很有意义的。既可以从较大空间尺度资料中提取针对性的动态形变变化信息,同时也有助于对周边动力环境变化的分析。然而,是什么机理使该区域存在类似断层的形变活动模式却未形成与之相应的地壳破裂等疑问,还有待于深入探索。