古人打广告“套路深”

大头

或许是受影视作品的影响,提及古人打广告,很多人自动脑补的是这句——“卖包子咯,又白又香的包子!”

你以为古人是靠嗓子喊出生意的吗?大错特错!叫卖只是在秦汉之时成为主要的广告形式,而后的发展,简直把广告玩出了一朵花!

经过了长期的口头叫卖方式进行广告宣传,商人们逐渐发觉到了吆喝叫卖不乏单调还有自卖自夸之嫌,因此他们开始逐渐过渡到其他方式。唐朝的“灯笼广告”,是如今城市里LED显示屏的雏形。当然当时还没有电的应用,因此利用的是蜡烛发光。

如果说“灯笼广告”得益于百姓丰富的夜生活,那“酒旗广告”则与酒文化的日渐昌盛密切相关。唐朝盛产“酒鬼”,酒自然在市面上很畅销。而在宋朝,上至宫廷名贵,下至平民百姓,酿酒喝酒是常事。《韩非子》中有记载:“宋人有沽酒者……悬帜甚高。”因此一席酒帘、一面青帜,便是那时街坊一道亮丽风景线;《水浒传》中武松打虎片段所提到的——“三碗不过岗”,便是写在酒旗上的广告语。“酒旗广告”的出现,不仅是酒文化的浓缩呈现,也是一种古老广告形式。

到了宋代,随着生活的改善和“四大发明”之一印刷术的出现,“印刷广告”横空出世,古代店铺也拥有了自己的第一块刻印出来的门匾或是招牌来写下自己的店名。这时,广告的发展也因经济条件的繁荣达到巅峰时期。还有个牛人,把广告打到了考试卷上,堪称古人中打广告最为夸张的案例了。

“王致和”臭豆腐,相信大家并不陌生。落榜考生王致和弄巧成拙发现了臭豆腐这一人间美味,于是做起了臭豆腐的生意。

很多人故事就听到了这里打止了吧?可万万没想到,后面的情节才更精彩。偶然一次房东的提醒,使得王致和开始思考人生——“我明明是来京城赶考准备衣锦还乡的,如今怎么沉迷于豆腐生意不能自拔了?”于是,他又考了一次。在考场上,考“诗”的题目是“知味下车”。卖了这么久的臭豆腐,要说心里没点感慨那也是假的。王致和仿佛已经闻到了自己做的臭豆腐的味道,一灵机一动,便开始了“广告植入”。

没错,他写了一篇赞美自己臭豆腐的诗:名言臭豆腐,名实正相当。自古不钓誉,于今无伪装。扑鼻生奇臭,入口发异香。素醇饶回味,黑臭蕴芬芳。(节选)

监考看到王致和的试卷,顿时感觉到——“咦?怎么像极了广告!”没想到的是主考官却认为文笔斐然,敢于创新——“别人都写酒,你却写了自家的臭豆腐,我要为你点赞!”后来王致和顺利做官了。能把广告正儿八经写进科举考试试题的,恐怕也只有他做到了。不过最终他还是辞官,回到了自己的豆腐行业。

广告这种东西虽然创意尤为重要,想法固然关键,但没点硬核的内容来支撑怎么行?这一点,古人践行的真的很到位。比起现代的“只要998,只要998”“全场两元,最低两元”……古代大文豪、大学士,还有大画家,总能在给广告写文案的时候,带来一种美的享受。

苏轼就曾为一种名为“馓子”的食物吟诗作赋。当“纤手搓来玉数寻,碧油轻蘸嫩黄深”刚一说出口,便描绘出一位美人用纤手揉面,以及炸馓子外酥里脆的场景。果然不出所料,本来没有颜值的食物,成为当时的一大“爆款”。

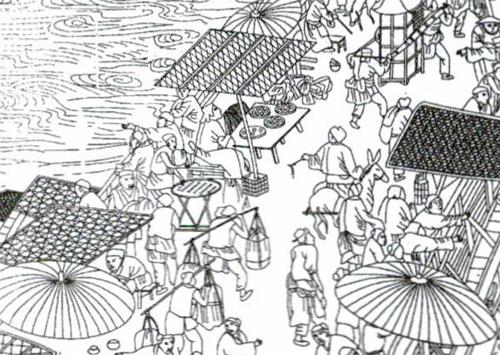

而除了诗词曲赋的广告效果,许多名画上也能找到“广而告之”的踪影。例如南宋時期的广告画《眼药酸图页》,看懂了也能感受到一种推销的意味。而在著名的《清明上河图》中,许多店铺门匾上的店名取得相当巧妙,或是含蓄的雅称,或是直接亮出了自己的字号品牌,这些也拥有着不可小觑的广告量。

看了这么多古人打广告的“套路”,不得不为古人的创造力和智慧点个赞!

出处/整理自网易网