千叶美术馆

——一场有关未来眼镜店商业形态的大型实验

文 刘哲宇

编者按:随着业态的多元化,中国的零售业正在发生无法忽视的变革。在这个过程中,遍布全国的眼镜零售企业,也开始了关于零售模式的探索与创新。本栏目将放眼整个眼镜零售领域,带你一起发掘、了解在时代浪潮趋势下,那些进行别出机杼、改弦更张的零售创新尝试。

以视光和验配专业立身,一直不断思变求新的千叶眼镜做到了“手中有粮,面上有光”。为了实现终极目标——“心里不慌”,千叶在企业形象革新升级的路上迈出了比一般友商更多的几步,将探索的范围扩展到了国内眼镜行业尚无人涉及的领域——艺术。

赛博朋克是一个近年来非常流行的亚文化概念:高度发达的信息世界、繁荣又落败的城市街景、酷炫的机甲造型、耀眼的各色霓虹……赛博朋克的核心理念在于探讨:未来社会的高科技下,普通人的生活形态会有怎样的改变?

类似这样架空现实的畅想,在虚拟领域里有着天马行空的魅力,但付诸现实,要真正知晓一种技术、理念或文化与现行的生活方式融合后的形态,一定得通过实践才行。在重庆这座可谓我国最具“赛博朋克”气息的城市最繁华的商业区中心,千叶眼镜用一种近乎决绝的方式开启了一场未来商业形态的试验:将现行眼镜消费模式融入到艺术环境中,进行一场艺术与商业空间整合的全新运营模式的验证。

2019年4月,经过近一年的升级改造,重庆市渝中区解放碑商业中心的十字路口的千叶眼镜旗舰店升级为“千叶美术馆”。千叶美术馆由重庆千叶眼镜连锁有限公司与四川美术学院艺术与社会创新中心合力打造,展出艺术作品的同时,也经营眼镜及周边产品,兼具美术馆和眼镜店的双重属性。作为一种整合新艺术展示与商业空间形态的新型运营模式,千叶美术馆既是前卫艺术和新艺术的发布现场,又是时尚商业的运营空间。空间商业形态为艺术的展示和呈现提供持续支持,艺术为商业运营创造全新的体验环境,两者交相辉映。

千叶美术馆第二期盛大启幕

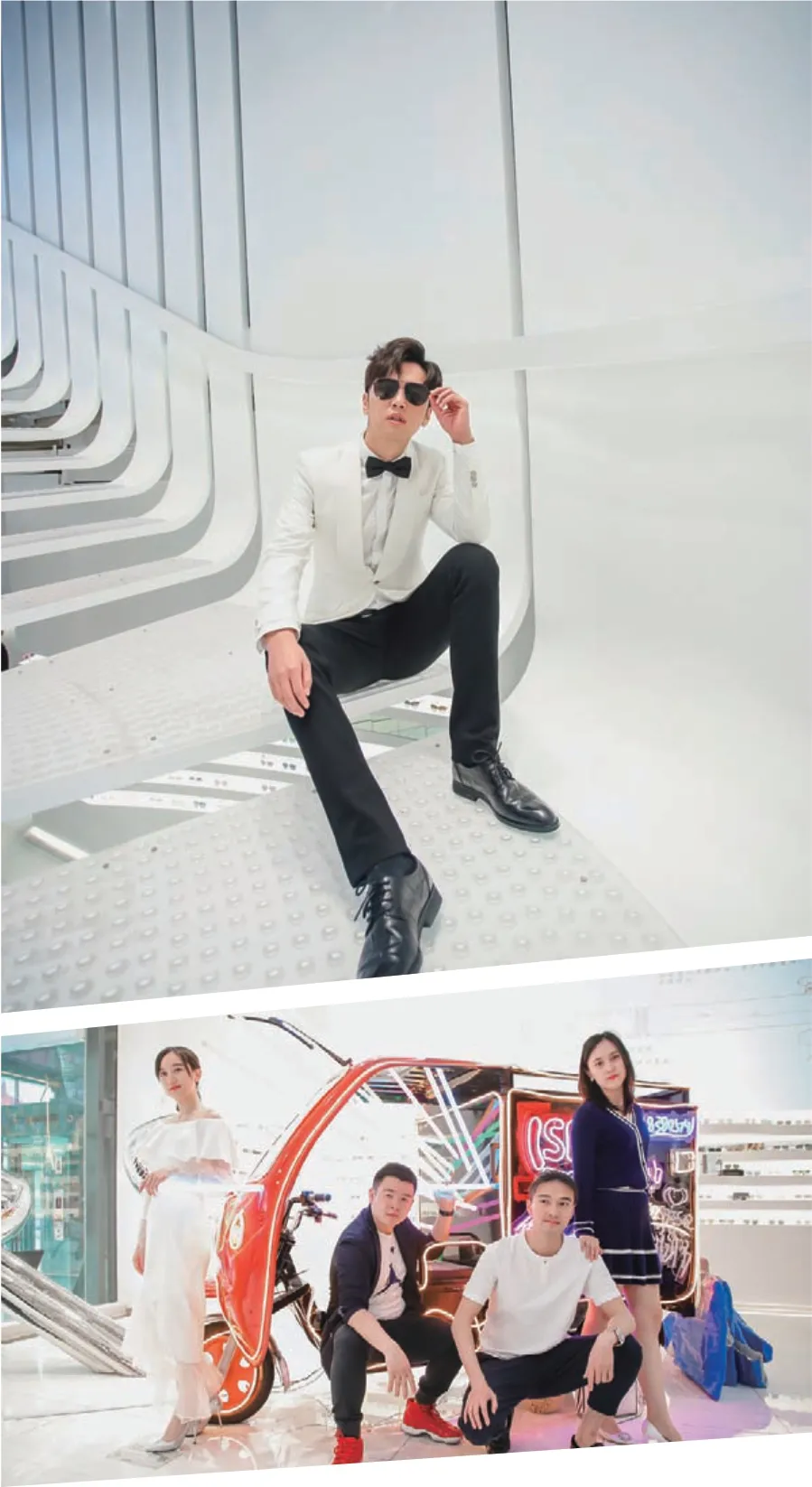

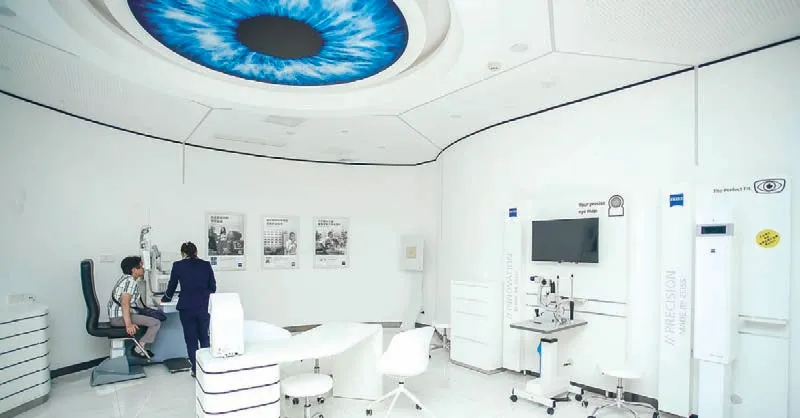

整个千叶美术馆坐拥两层楼,展出作品包括雕塑、装置等艺术作品,一楼设有太阳镜展示区,二楼以眼镜验配、光学镜架展示为主。开业后,千叶美术馆吸引了大量民众进店参观、游览或购物,一跃成为重庆新晋的“网红打卡地”。自千叶美术馆一期启幕至疫情前,日均客流量较原旗舰店翻了5倍,销售额增长近20%。2020年4月,如同许多半永久艺术展览一样,千叶美术馆策展更新,第二期开幕,对店内布局和所展示的艺术品进行了全面革新。随着疫情暂缓,商圈总体人流量回升,千叶美术馆的客流量也恢复至疫前水平,销售额反超去年,恢复比例超过千叶眼镜旗下其他连锁门店,更是远超周边商铺及同等规模的眼镜零售店。

千叶美术馆的全新尝试无疑是成功的,但从眼镜店到美术馆,不是简单地将店铺塞满雕塑、装饰,或是把眼镜柜台、验光仪搬到美术馆里就行得通。如此规模的眼镜店是一个大型的多功能、多区划、多流量的商业综合体,有一套完整的内生逻辑,改造为美术馆之后,更是在有限空间内融合了艺术、商业与健康三大要素,工作人员也有了导览、销售和专业三重职责。复制千叶美术馆的模式几乎是不可能的,但探索其核心理念与模式,借鉴其零售创新的思路,很有必要。带着这样的期待,记者采访了千叶眼镜董事长叶定坎,千叶美术馆馆长、千叶眼镜战略规划总监李媛媛,一览“近未来”的商业艺术空间的神奇。

会生长、永不过时的装修

千叶眼镜的这项商业试验进行得近乎决绝,作为公司旗下营收第一的旗舰店,近一年的时间处于“半营业”的升级改造阶段,利润损失不可谓不大。但从千叶眼镜董事长叶定坎诞生这一想法,到内部规划、验证直至与四川美术学院深入合作执行,几乎没有遇到太多质疑和阻力。据千叶美术馆的馆长、千叶战略规划总监李媛媛介绍,打造千叶美术馆的起缘,其实是来自对于总店例行装修的需求。在斟酌先期准备的多套传统设计方案时,“保鲜期”成为了一个关注的要点。

旗舰店的装修投入不可能少,但昂贵的投入在一到两年后就有可能沦为明日黄花,在较长的装修期中,一些设计可能还没诞生就已经过时。坐落于重庆这座现代主义思潮与城市故土人文风貌猛烈碰撞的网红城市,千叶眼镜以眼镜作为媒介,与所在地区产生更深层次的联结,构建本土化美学语言,拉近与消费者距离、建立羁绊的同时,一定程度上引领城市文化,千叶诞生了将旗舰店打造成美术馆的念头。经过与四川美术学院艺术与社会创新中心的沟通,双方一拍即合,展开了合作。不难发现,美术馆的展品是变化的,从城市、眼镜、视光等元素中寻找灵感,用一期期艺术展览的形式革新布局和陈设,通过艺术品所传达的故事性触及大众的共情与共鸣,这也能让千叶眼镜的旗舰概念店一直生长、发展。

零售新流程:降低门槛、节点后移

焕然一新的千叶美术馆,发挥眼镜零售店职能的方式也有了很大的变化。客流量增长数倍于之前的旗舰店,大量的路人和游客被美术馆的外观和一楼的展品吸引入内参观。千叶美术馆不再设置迎宾,以减少进馆游客的压力。一楼员工不再身着之前统一、传统的配镜师服装,而是换上更年轻、时尚的服饰,静候在展厅中间的咨询处。一楼绝大部分面积用作展示艺术作品,另外根据不同艺术作品针对性地在场地边缘设置太阳镜与隐形眼镜柜台。艺术展品能延长顾客在馆内停留的平均时长,当顾客开始驻足浏览、试戴,店员才会上前提供帮助和介绍。单纯欣赏艺术品的游客若是对作品有疑问,了然于心的店员也可以充当导游,进行讲解。二楼员工则身着传统的工作服装,在光学镜架柜台、VIP柜台处等待顾客,眼视光验配区域的视光师仍然穿着白大褂体现职业特性,与商业和艺术区域保持区隔。

李媛媛介绍,每天进入美术馆的游客中,可能其中一半是来配镜的,回头熟客和目的明确的配镜者会在店员的帮助下直奔二楼,更多的参观者则停留在“顾客”和“游客”身份的叠加态,店员接待顾客的时间节点被人为后移。客观上,艺术作品与太阳镜之间的联动造就了更多太阳镜的消费,经统计发现,购买太阳镜的90后、95后年轻消费者比例大幅增加。李媛媛说,这只是新型艺术商业的利好,千叶美术馆鼓励进馆、扩大客流量的核心目标则还是在于把千叶眼镜崭新的企业形象展现给更多的人,建立心灵上的共鸣。旗舰店营销,其实也是一种心理尊崇的营销手法。人人都渴望得到尊敬与注目,旗舰店营销一方面彰显质感,一方面藉由品牌崇拜,满足消费者的心理欲望。千叶美术馆深入人心的方式,更加隐蔽、高明,润物无声。

艺术与商业:从角力到融合

“视力保护专家”“关爱视力健康”“护眼担当”……从1992年创立伊始,千叶眼镜的核心理念就是眼镜验配的专业,而非艺术。董事长叶定坎曾在不同场合一直强调专业是千叶眼镜的立身之本,可以说,此前的千叶眼镜是一家较为传统的连锁零售企业。而千叶美术馆的诞生既是企业形象改造升级的第一步,也是试水新型商业的第一步。于是在规划布局美术馆第一期的过程中,艺术与商业的碰撞频繁发生。李媛媛介绍了美术馆的设计流程:千叶团队给出设计主题与理念,川美雕塑系的多位教授专家及十多位研究生组成的艺术团队据此拿出初稿,千叶再根据空间布局去填充合适的眼镜柜台、功能区;在这个过程中,初稿设计对于空间利用的不合理之处、主题不连贯的地方,再由双方反复斟酌、推敲设计方案。在协商修改的过程中,具备艺术教育背景的李媛媛充当了双方的桥梁,她说,对于同样的空间、角度,艺术家和馆长这两个角色很多时候有着截然相反的看法,正是因此,一件展品最终落成之前,往往会经历十几次修改、返工,甚至推倒重来。

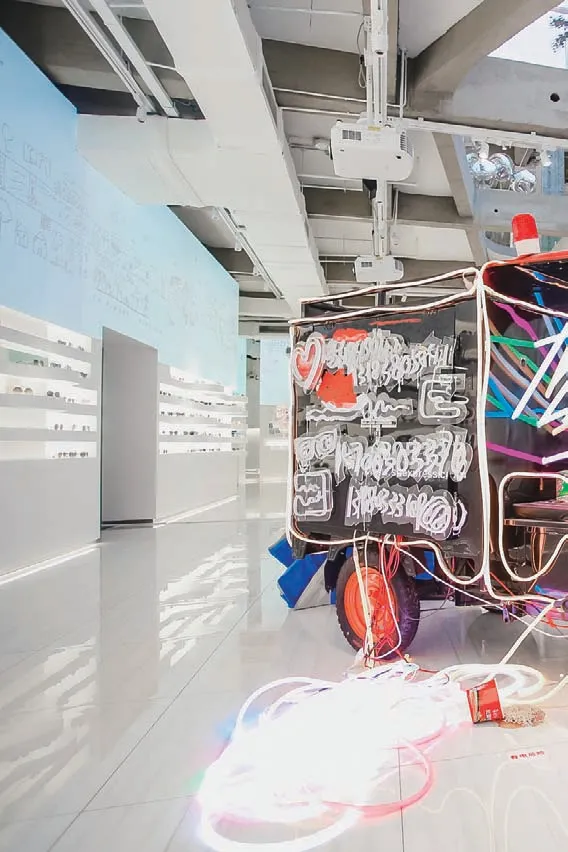

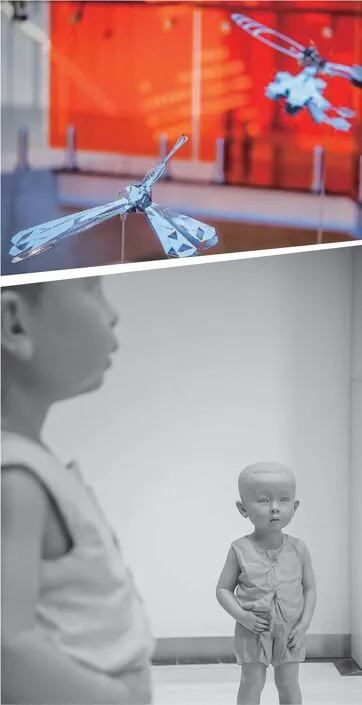

最终,千叶美术馆形成了一楼大型艺术展品+太阳镜陈列,二楼光学柜台+验配区域+艺术装置的格局。一楼是美术馆临街的门脸,透明的落地玻璃最能反映当期主题,因此可以用艺术品来吸引人进店驻足观赏。经过千叶团队与艺术家思想碰撞后的作品,侧重于人文情怀的展现,将艺术创作的根基立于人之上,以人为本,注重人与社会、人与自然间的规律,令观者深思人与万物间的关系。听起来有些玄乎,但千叶美术馆一期“I See”展览中,最引人注目的展品之一就是店中的一辆三轮摩托车。重庆方言中的“掰掰车”上,有眼镜框、方便面、日光灯等日常生活的意象,充满地方特色的霓虹标语点缀其间,令本地人倍感亲切的同时,也是对于当下盛行的消费文化和城市居民共同记忆的夸张表现。另一件作品则是一高一矮两座孩童的人物雕塑,以同样的姿势抬头仰望,寓意一个人成长的不同阶段。千叶美术馆旁是重庆地标——人民解放纪念碑,在最为繁华的市中心十字路口,解放碑从一览众山小的最高建筑,到周围拔地而起的高楼大厦中最矮的一栋,何尝不是城市风貌变化、人们生活境遇变迁的写照。

叶定坎(右二)、李媛媛(右一)与本刊总编刘冲(左二)、记者刘哲宇(左一)

当眼镜产品撞上行为艺术

2020年6月开幕的千叶美术馆第二期主题“见·行”,更为贴近眼镜店的日常。李媛媛和千叶团队为艺术家们提出的主题是眼镜、眼睛与视光。川美艺术团队据此创作了大量与眼镜相关的雕塑和装置作品,跳出眼镜行业对于眼镜这一物件的传统视角,对古今中外的眼镜元素进行解构,重新组合成具有美感、又贴近现实的作品。疫情期间,千叶团队和川美艺术家们也取材现实生活,通过远程协作的方式创作了充满人文关怀,反映疫情现实的作品。

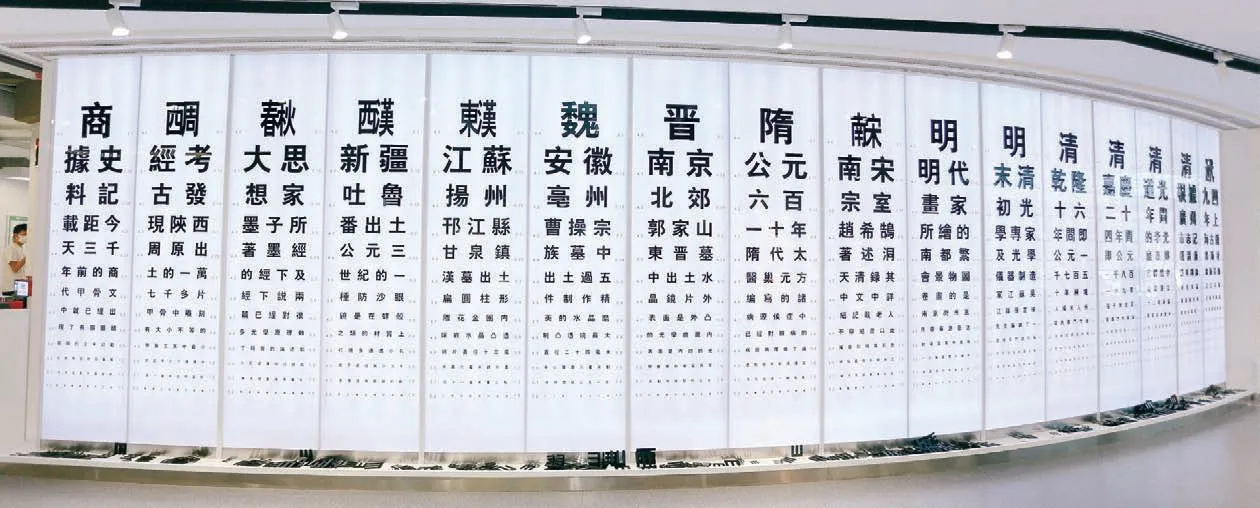

历史视力表:

该视力表的外观沿用了大家熟悉的视力检查表,同时将中国眼镜发展历史的重要节点融合了进去,用独特又创新的形式呈现出来。也借此唤起人类的视觉与历史认知的关系——你是否能看清历史?近视者则不清,所以需要佩戴眼镜,矫正视力,看清历史的脉络,同时又突出了千叶眼镜的具体功能和社会价值。

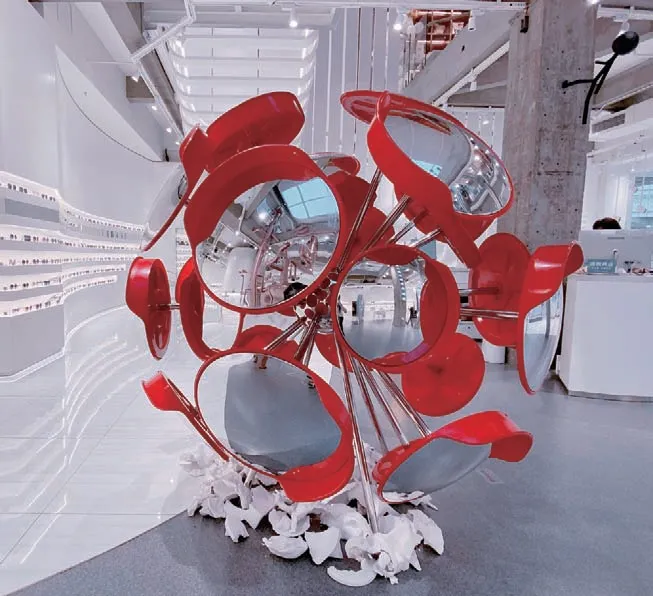

众生:

作品创作灵感来源于新冠病毒,却又不是单纯地还原,具有现代主义色彩。每个分支造型运用道路安全广角反射镜组合构成,而其中的镜面部分则为表面不同形状的圆形“哈哈镜”,作品整体鲜艳的外表充满吸引力和互动性,让观众在这些大小不同的镜面下反射出“千姿百态”的镜像,有趣、又荒诞,也隐喻出在特殊时期下的现实主义意味。

相遇:

这是千叶团队给艺术家们提出的一项“命题作文”,以隐形眼镜收纳盒为主题,川美雕塑系艺术家对这一司空见惯的形状进行了重新演绎,双圆交汇的收纳盒上方设有一条轨道,一男一女的剪影往返其间,时而远离、时而相遇。剪影远离时,收纳盒上的灯光闪烁、忽明忽暗;相遇时,灯光亮起,象征着对于光明和美好视力的追求需要携手共济。

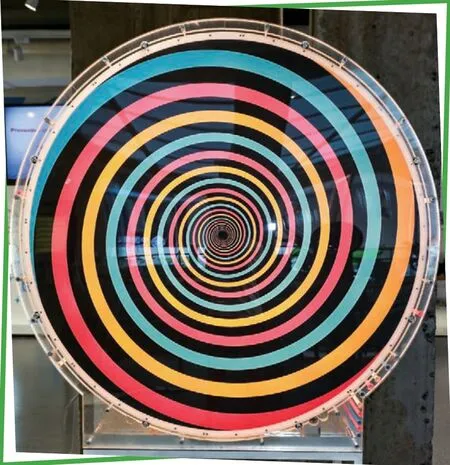

视界:

近视和视力良好的人在长时间近距离用眼情况下引起的视力疲劳,可以通过看远眺图的方法获得一定的缓解。一直以来千叶眼镜都致力于通过各种专业的手段,为近视防控贡献力量,将远眺图置于空间场景里,希望让每一个来到千叶的顾客都能得到视觉与精神上的放松。

目光:

护目镜是疫情期间最紧缺的物资之一,疫情期间,千叶眼镜第一时间向一线医护人员捐赠了 5000副医用护目镜,保障其安全。这一作品以护目镜为灵感,一根红色的线将上下的护目镜串连而成,红色的线如同人类生命的血脉,将炎黄子孙的血脉紧紧相连。

后记

千叶旗舰店华丽蜕变为千叶美术馆,是眼镜零售创新之路上的一次极为大胆的尝试,从目前看来,这一商业试验的第一阶段是成功的,也是可持续的。无论是董事长叶定坎,还是馆长李媛媛,都认为千叶美术馆是一次独立事件。叶定坎说,用过去的旧眼光来看待千叶美术馆,许多地方无疑是不合理的:眼镜柜台面积缩减到过去的三分之一、大量空间被“浪费”、未来要持续支出的高额维护成本……但这样的投资却非常值当,一家美术馆,是千叶的旗舰店、概念店,也是千叶眼镜在这个城市的门脸,千叶美术馆带来巨大的显性和隐形收益包括企业形象的革新、社会声誉的提高、与地方政府的关系促进,更重要的还有与消费者的联结。

李媛媛说,千叶美术馆造价高昂,对面积、地段要求很高,对千叶其他门店来说是无法复制的。在坚持“专业为先”这一企业理念的同时,千叶美术馆的成功经验或许会为更多的眼镜零售同行带来更多的启发:未来已经奔涌而至,在创新与升级的路上,不要惧怕未知,抓紧自己的核心竞争力,勇敢拥抱新的、不同的、对立的东西,就像艺术与商业,在碰撞与融合,寻找相切点的过程中,会诞生新的美好。