在后入路人工髋关节置换术中保留并修复后方关节囊及韧带的效果探究

陈朝奎,陈品奇,贺家州,何先游,高登宁

(贵州医科大学第三附属医院骨科,贵州 都匀 558000)

髋关节后方入路是临床上一种应用最为广泛的进行人工髋关节置换术的手术方式。后入路人工髋关节置换术具有操作方便、对患者的软组织损伤小、不用截断大转子、能充分暴露髋关节后方、患者术中的出血量少、患者术后康复快、不影响髋关节的外展功能、能充分显露髋臼等优点。相关的临床研究表明,接受后入路人工髋关节置换术的患者术后髋关节后脱位的发生率为1% ~10%。在后入路人工髋关节置换术中保留并修复后方关节囊及韧带,可降低患者术后髋关节后脱位的发生率[1-2]。本次研究主要是探讨在后入路人工髋关节置换术中保留并修复后方关节囊及韧带的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016 年1 月至2019 年10 月期间在贵州医科大学第三附属医院骨科接受后入路人工髋关节置换术的72 例患者作为研究对象。本次研究对象的纳入标准是:1)患者具有接受后入路人工髋关节置换术的指征。2)患者无精神病史。3)患者无严重的器质性疾病。将这72 例患者分为对照组(n=36)和观察组(n=36)。在对照组患者中,有男性患者19 例,女性患者17 例;其年龄为56 ~74 岁,平均年龄为(63.8±1.3)岁。在观察组患者中,有男性患者20 例,女性患者16 例;其年龄为55 ~75 岁,平均年龄为(62.2±1.1)岁。两组患者的一般资料相比,P >0.05,具有可比性。

1.2 方法

对两组患者均进行后入路人工髋关节置换术,方法是:1)对患者进行硬膜外麻醉。2)显露出附着于大转子上的外旋短肌群、臀中、小肌。在髋关节后方Moore 入路,剥离坐股韧带,将其贴于股骨颈后方。切开组织进入关节腔,沿着股骨颈向转子间嵴切断外旋短肌群,形成一个关节囊整体复合瓣、外旋短肌群、坐股韧带。采用7 号线缝合并标记。显露出股骨颈和股骨头,充分暴露髋关节后方,并分别将其向后、向内、向下翻开。取出股骨头,修整股骨颈残端或对其进行股骨颈截骨。3)将髋臼假体按照前倾约15°、外展约40°的方位植入患者体内。清理并磨锉髋臼,显露出髋臼。用2 ~3 枚螺钉固定非骨水泥型假体,用骨水泥固定其他假体,并为其安装聚乙烯内衬。清理并磨锉近端髓腔,显露出股骨颈截骨面。将股骨假体按照前倾约10°的方位植入患者体内。检查患者下肢关节的长度及进行极限活动时的稳定性、活动度、是否出现撞击等。在患者的转子间嵴上钻3 ~4 个小骨孔。4)在对照组患者的转子间嵴上缝合外旋短肌群。5)采用7 号线将观察组患者的复合瓣缝合到转子间嵴上。在患者切口深处放置1 根血浆引流管。分层缝合患者的手术切口。

1.3 观察指标

接受治疗后,比较两组患者髋关节恢复功能的评分、手术持续的时间、术中的出血量、术后并发症的发生率及髋关节后脱位的发生率[3]。采用髋关节恢复功能量表评价患者髋关节功能的恢复情况,得分越高,表示其髋关节功能的恢复情况越好。

1.4 统计学方法

对本次研究中的数据均采用SPSS 17.0 统计软件进行处理,计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t 检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。以P <0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

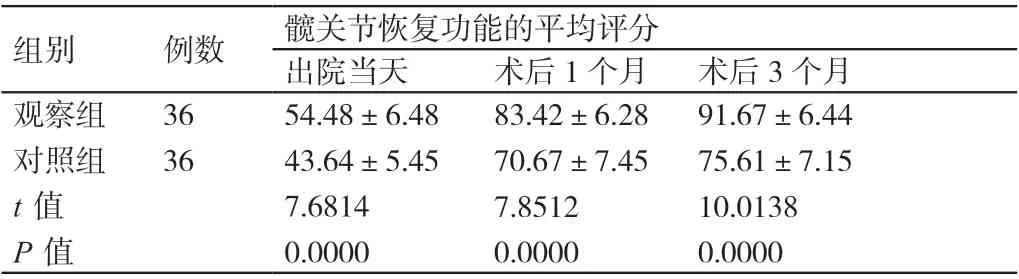

2.1 接受治疗后两组患者髋关节恢复功能评分的比较

接受治疗后,出院当天、术后1 个月及术后3 个月,观察组患者髋关节恢复功能的评分均高于对照组患者,P=0.0000。详见表1。

表1 接受治疗后两组患者髋关节恢复功能评分的比较(分,±s)

表1 接受治疗后两组患者髋关节恢复功能评分的比较(分,±s)

组别 例数 髋关节恢复功能的平均评分出院当天 术后1 个月 术后3 个月观察组对照组t 值P 值91.67±6.44 75.61±7.15 10.0138 0.0000 36 36 54.48±6.48 43.64±5.45 7.6814 0.0000 83.42±6.28 70.67±7.45 7.8512 0.0000

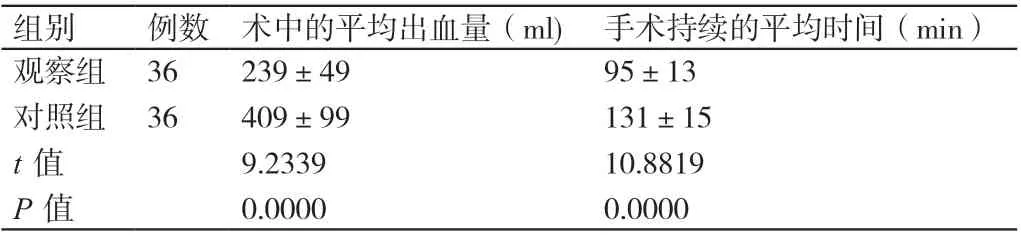

2.2 接受治疗后两组患者手术持续的时间及术中出血量的比较

接受治疗后,观察组患者手术持续的时间短于对照组患者,其术中的出血量少于对照组患者,P=0.0000。详见表2。

表2 接受治疗后两组患者手术持续的时间及术中出血量的比较(±s)

表2 接受治疗后两组患者手术持续的时间及术中出血量的比较(±s)

组别 例数 术中的平均出血量(ml) 手术持续的平均时间(min)观察组对照组t 值P 值95±13 131±15 10.8819 0.0000 36 36 239±49 409±99 9.2339 0.0000

2.3 接受治疗后两组患者术后并发症发生率的比较

接受治疗后,两组患者均未出现异物排斥反应、感染等术后并发症。

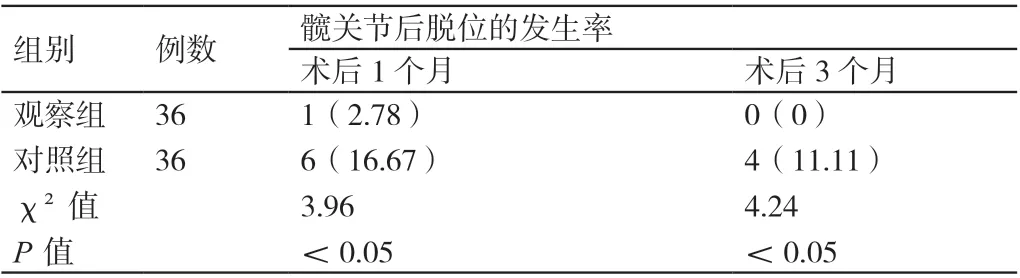

2.4 接受治疗后两组患者髋关节后脱位发生率的比较

接受治疗后,术后1 个月及术后3 个月,观察组患者髋关节后脱位的发生率均低于对照组患者,P <0.05。详见表3。

表3 接受治疗后两组患者髋关节后脱位发生率的比较

3 讨论

在对股骨头坏死患者进行后入路人工髋关节置换术时,切除其关节囊及髋关节后方的韧带,可充分暴露其骨性髋臼,方便金属臼杯的精准安放,在缝合其切口时,仅对其外旋短肌群进行修复,可降低其软组织的支撑强度,进而导致其发生髋关节后脱位等并发症。相关的临床研究表明,在后入路人工髋关节置换术中保留并修复关节囊和韧带,将其做成一个整体复合瓣,可增加患者关节的稳定性,恢复其髋关节软组织的平衡及后方软组织的支撑力量,减少其髋关节的活动度,降低其术后髋关节后脱位的发生率[4-5]。本次研究的结果证实,在后入路人工髋关节置换术中保留并修复后方关节囊及韧带的临床效果较好,且安全性较高,可有效地缩短患者手术持续的时间,减少其术中的出血量,降低其髋关节后脱位的发生率,改善其髋关节的功能。