基于空间句法的合肥罍街特色街区空间更新研究

李 冉,韦 一

(1.安徽农业大学 经济技术学院,合肥230011;2.安徽省建筑科学研究设计院,合肥230001)

随着国家对“城市双修”和城市设计的重视,人居环境质量成为了发展关注的重点,各地以城市品质和形象提升为抓手,积极推进城市特色的塑造﹒特色街区在城市品质塑造时以其共享、包容、开放的特点,逐渐成为城市中最具活力的公共空间代表﹒合肥市在入选全国第一批城市设计试点城市后,对城市面貌和城市品质的关注逐步提升,城市发展走向精品化和人文化﹒罍街作为精品城市项目,是合肥市贯彻“城市双修”理念的实践展现,也是包河区打造品质包河、美好人居的重点工程﹒该工程自建成后因原有空间不能满足发展需求已进行过多次升级改造,这种“小规模干预、针灸式切入、渐进式修补”正是“城市修补”理念的核心所在﹒目前对罍街的研究有偏向感性描述的街区文化特征塑造[1]、街区创意文化产业发展[2],有理性量化的街区满意度评测[3],缺少从空间本体视角的量化研究﹒

空间句法理论是由英国伦敦大学学院的比尔·希利尔教授提出的一种研究城市空间的方法,它从构型的角度对城市空间进行量化研究[4]﹒空间句法采用拓扑关系来解析空间本体的组合联系,并结合社会活动影响因素,进行相关性分析,探讨空间形态的合理性,指导具体的规划设计﹒空间句法在概括了不同空间类型后发展出3种基本的数学模型:凸空间模型(Convex map)、轴线模型(Axial map)和线段模型(Segment map)﹒

本文以合肥市罍街特色街区空间更新为研究对象,采用空间句法中的视域分析和轴线分析方法,从量化角度对罍街升级更新前后的空间进行对比分析,探索其空间形态变化特征,以期为同类街区发展提供一定的理论支撑﹒

1 研究区概况

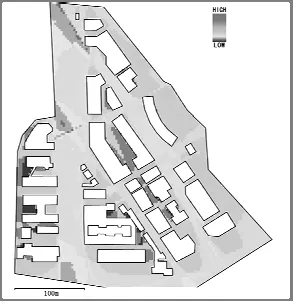

罍街特色街区位于合肥市包河区,是罍街文创小镇的组成部分和合肥市打造特色街区建设精品城市的重点工程,分期建成,始建于2013年﹒2018年获评“中国特色商业街”,由此成为了安徽特色街区的名片﹒1期和2期位于宁国路东侧并连成整体,1 期以老字号和特色餐饮为主;2期涵盖特色餐饮、徽味印象体验、合肥市井文化等印记,将合肥性格和合肥记忆向市民展示;1期和2期有美食街、名小吃广场、早餐街、罍+村等,并融入了茶馆、影院等丰富的其它业态构成﹒3期AS1980在宁国路西侧,利用安商学院旧楼,以创客文化为主题,打造出集文化、创意、艺术于一体的人文休闲创意街区﹒4 期位于3 期南侧,于2019 年开始启动尚未建成﹒最先建成的罍街1期名小吃广场已跟不上罍街发展的步伐,于2019年初拆除重建﹒原广场为较为开敞的公共空间,见图1,现已建成为传统的街巷空间,见图2﹒

图1 罍街名小吃广场

图2 罍小馆街巷空间

2 研究范围及方法

2.1 研究范围

本次研究范围为罍街特色街区的1,2和3期,位于合肥市宁国南路与水阳江路交叉口东北和西北角,占地约7.07 hm2﹒笔者对罍街进行了实地调研,详细踏勘了罍街的空间现状,并利用卫星地图绘制了罍街更新前后的空间形态图﹒结合调研梳理了罍街4条南北向轴线(分别为龙罍广场-金罍广场轴线;早餐街-小吃街轴线;罍+巷轴线;AS1980轴线),1条东西向轴线(为悦书房-罍街大观轴线),作为研究的主要范围﹒

2.2研究方法

以空间句法理论作为基础,根据绘制的罍街平面图,使用UCL Depthmap软件进行句法解析,将罍街空间抽象成句法的等视域图和轴线模型,通过对公共空间的视觉影响进行比对,以期探寻街区升级在空间结构上产生的变化,并量化地解读街区升级在形态、视觉和社会层面的影响﹒

2.2.1视域分析

视域分析基于街区平面图,将街区空间划分成无限细分的网格,对网格中点与点之间的关系进行解析﹒视域分析从人的视角出发,将人的感知与空间结构的关系结合起来,可对空间的运作方式加以解读﹒通过对视域分析图中网格颜色深浅的解析,可较直观地了解图中的形态变量之间的关系﹒本文结合视域整合度、集聚效应、智能体和智能度分析,对罍街空间的视域空间关系进行研究﹒

2.2.2轴线分析

轴线模型是用直线概括空间,将空间结构关系转译成直线的连接关系﹒在轴线图的绘制中,用最长且最少的直线来描述线性空间﹒罍街街巷空间线性特征明显,人的活动与空间的关系可通过轴线模型来理解﹒通过对整合度、协同度、选择度和可理解度的对比分析,将罍街空间轴线的视觉感知和人的运动状态进行分析﹒

3 空间形态发展分析

3.1 基于视域模型的对比分析

视域分析有助于探究罍街空间更新前后对游客活动产生的影响,可从视域整合度、代理机器人和智能度视角来分析空间本体更新的最直观的变化﹒

3.1.1 视域整合度

视域整合度(Visual Integration)指的是在空间系统中从某一位置出发,所需要转折的次数,它的表达是剔除拓扑学上的各种影响因素后的展现,可有效地衡量某个空间被周围空间观察到的几率大小﹒视域整合度的高低在图面上由颜色的深浅来区别,颜色越深整合度越高﹒在系统中观察到此空间只需较少转折即可达成,即整合度越高视线越容易被吸引﹒

通过对罍街更新前后的视域空间整合度进行解析(见表1),可知其平均数值由更新前8.303 83下降到7.607 76,视域平均整合度的变化反映了更新改造使得原有空间较高的集散功能被疏解,更新后街巷空间整体可视性降低﹒结合图3和图4来看,更新前,罍街视域整合度较高的节点较多,包括龙罍广场、金罍广场、名小吃广场、罍+小吃街南北入口处以及悦书房-罍街大观轴线,外部界面空间可识别性较强,但街区内部空间整合度分层较大,对视线聚集有一定限制;更新后,全局整合度颜色变浅,整体空间可视性降低,整合度分布较为平均﹒罍街大观前开敞空间视觉整合度相对较高,罍小馆建筑群的建设使得街区视域整合度核心明确,聚集于宁国路区段的几何中心位置,有利于人群观察街区,分导客流,提升游客游览积极性﹒

表1 罍街街区更新改造前后视域分析变量对比

图3 更新前视域整合度图(Depthmap生成)

图4 更新后视域整合度图(Depthmap生成)

3.1.2 集聚效应

集聚效应(Visual Clustering Coefficient)反映的是在空间系统中的空间边界在视觉层面限定效应的强弱,视觉集聚效应高则在人活动过程中对空间信息的掌握较多;集聚效应低则在空间体验中会丢失相关空间信息﹒集聚效应可直观地了解视域范围内的空间开敞和遮蔽状态,与人对空间的认知直接相关﹒集聚效应在图面上按颜色深浅来区分,颜色越深集聚效应越高,颜色越浅集聚效应越低﹒结合街区空间形态,更新前后集聚效应高的区域均分布在城市道路沿街界面(宁国路和水阳江路界面)上,街区内部空间集聚效应较低,与现状空间状态一致(见图5和图6);平均集聚系数在更新前为0.733 779,更新后为0.749 758(见表1),街区整体空间集聚效应加强,显示出更新改造增加了街区空间要素,使得游客在街区活动中可获得更为丰富的空间体验,特别是罍小馆周边,集聚效应差异化明显,空间体验的趣味性、探索性较更新前有所增强,句法分析结果与笔者现场调研吻合﹒

图5 更新前视线集聚效应图(Depthmap生成)

图6 更新后视线集聚效应图(Depthmap生成)

3.1.3 智能体分析

智能体(Agent)分析是在空间中模拟人的行为模式的分析方式﹒在UCL Depthmap软件中可设置智能体的放置数量和时长等,通过计算机模拟运算记录智能体在空间中的行走路线﹒该分析与人的活动直接相关,可反映人流活动规律与街区空间形态间的关系﹒本文在视域图基础上对罍街街区的智能体活动进行相关设置,形成更新前(见图7)和更新后(见图8)2张智能体分析图,图中颜色的深浅表示人流活动的密集程度,颜色越深人流活动越多﹒

图7 更新前智能体分析图(Depthmap生成)

图8 更新后智能体分析图(Depthmap生成)

由图7可见,除宁国路界面人流活动较多外,更新前街区空间内部龙罍广场-金罍广场轴线和早餐街-小吃街轴线的人流活动较密集,此轴线的视域整合度亦较高,反映出街区轴线可较好地被人们探索,空间通透性较好;更新后,龙罍广场-罍小馆区域智能体活动明显减少,整体空间的人流活动向罍街大观-金罍广场方向转移,金罍广场人流聚集显著加强,早餐街-小吃街轴线人流聚集较更新前也有明显提升﹒结合整合度分析结果,可知广场空间向街巷空间转变会直接影响游客的空间探索,通廊式街区随着街巷的融入内部空间形态更丰富,但契入的新形态会阻碍游客进入罍小馆区域的积极性﹒

3.1.4 智能度

视域智能度旨在探索全局整合度和等视域面积间关联程度,是从空间整体视角分析局部与整体结构关系的参数﹒对全局整合度和等视域面积的分析可辅助人们在局部空间中对整体空间结构的认知,分析时可选择参与研究的局部空间,通过相关性图表来了解局部与整体智能度关系,即空间结构关系﹒本文选取罍街大观前广场空间为局部空间研究对象,重点对比更新前后此空间的系统智能性,以了解空间更新对此区域的影响﹒

图9 更新前视域智能度(Depthmap生成)

图10 更新后视域智能度(Depthmap生成)

图9和图10中黑色像素点所示为街区整体空间,圆形像素点为所选择的罍街大观前广场,可见更新前圆形像素点所表现的整体智能度与主回归线较为贴近,斜率偏差较小,广场的视域可见面积和全局整合度相关性较好;更新后圆形像素点向回归线下方偏移,斜率相差变大,此区域全局整合度的增长伴随局部可视面积下降,与空间的压缩和新增建筑带来的阻碍有关﹒

3.2 基于轴线模型的对比分析

将罍街空间更新前后的空间关系抽象成轴线模型,是人对路径和空间的最直观判断,可辅助人们构建对空间的认知﹒笔者根据卫星地图,在CAD中描绘出空间更新前后的罍街轴线地图,运用UCL Depthmap软件进行进一步的句法分析﹒罍街整体空间的形态围绕龙罍广场-金罍广场轴线、早餐街-小吃街轴线和AS1980 轴线3个层次展开,1期和2期轴线层次变化较丰富,3 期轴线较为简单直观,其中位于龙罍广场-金罍广场轴线上的名小吃广场在更新后空间形态发生改变,轴线关系发生更迭﹒

3.2.1 整合度

整合度(Integration Value)即集成度,在空间研究中使用最为频繁,也是能有效衡量空间集聚和离散程度的指标﹒它包含全局整合度和局部整合度,前者体现了某个单元空间与全局所有空间的关系,可反映全局的空间中心;后者指某空间单元与距它几步范围内的局部空间之间的集聚程度,可避免边界效应的影响来分析空间集聚中心[5]﹒整合度越高,人越容易到达或在空间更易集聚,在轴线分析中,整合度高的空间能承载的人流量也越大﹒由表2 可知,罍街更新改造后空间平均全局整合度和平均局部整合度略有降低,显示整体空间交通能力有所下降,这与名小吃广场从开敞空间向街巷空间的转变相关﹒改造后1期和2期街区轴线的拓扑中心性加强,罍街大观周边颜色变深(见图11 和图12)﹒

表2 罍街街区更新改造前后轴线分析变量对比

图11 更新前全局整合度(Depthmap生成)

图12 更新后全局整合度(Depthmap生成)

将罍街街区主要轴线的全局和局部整合度进行统计,汇总成表3﹒由表3可知,悦书房-罍街大观轴线整合度增幅最大,东西向空间可达性提升,与原有整合度高的南北向轴线(龙罍广场-金罍广场轴线、早餐街-小吃街轴线)结合,在街区内部形成更为明显的H 型核心空间,因连接性与可达性增强使得罍街大观前开敞空间集聚性加强,且现场调研也发现游客更喜欢在此驻足停留﹒良好的可达性有助于空间活力的营造,而足够的功能混合度也是活力保障原则之一[6]﹒更新改造区域业态,使其转变成集艺术、文化展示、餐饮、服饰等于一体的复合型业态,其复合功能和细密肌理共同保障并营造出更具活力的街区空间﹒

表3 罍街主要轴线整合度

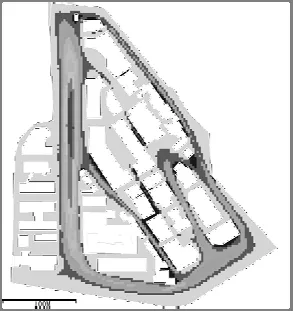

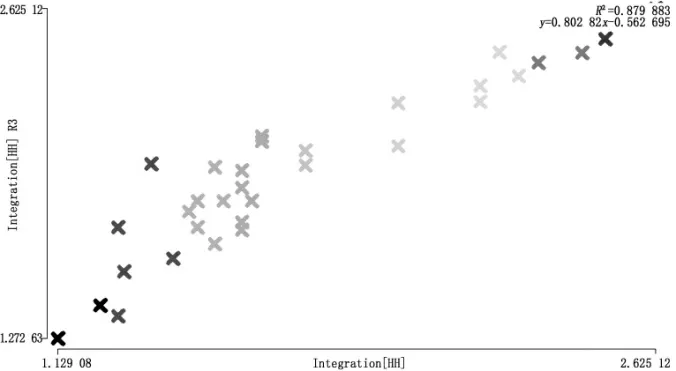

3.2.2 协同度

协同度反映了局部空间结构与整体空间结构的同步程度[7],可用来对空间的核心性进行描述﹒空间协同度R2的值介于0~1之间,越接近1其相关性越强,协同度越高,其空间结构更倾向单一核心,对人群的集聚性更强﹒罍街空间更新前,空间协同度R2值为0.879 883(见图13),较高的协同度使得空间呈现一定的核心性,1期的核心为名小吃广场空间;更新后,空间协同度提升为0.892 072(见图14),数值更趋向1,拟合度更好,核心空间向罍街大观方向转变,空间结构的层次性更加鲜明,龙罍广场-金罍广场轴线形成2 大广场加罍街大观3个空间节点,节点间通过街巷、景观轴连接,空间节奏感增强﹒由此轴线连接东西向巷道,形成树枝状延伸,对人流的引导作用加强,空间稳定性提升﹒

图13 更新前协同度分析(Depthmap生成)

图14 更新后协同度分析(Depthmap生成)

3.2.3 选择度

选择度(Choice)表示系统中某一空间被其他最短路径穿行的可能性,反映人在空间中活动对路径的选择﹒整理主要轴线的全局选择度和局部选择度数值进行对比,结果见表4﹒

表4 罍街主要轴线选择度

选择度与整合度提升表现出高度一致性,以悦书房-罍街大观轴线提升最明显,可达性高道路与最短路径必经街巷重合﹒选择度最高的轴线从AS1980轴线转变成龙罍广场-金罍广场轴线,1期和2期人流承载度和空间利用效率提高,在龙罍广场-金罍广场轴线上新建罍小馆建筑群可保证街区公共空间合理配置,有助于人气聚集,但会削弱游客对次要巷道和3期的选择﹒街巷空间形态要素与实际选择度综合构建出街区活力,其关联性应落实以人为本的空间构筑要点,综合游人实际体验需求,实现可达性与选择性目标﹒

3.2.4 深度值

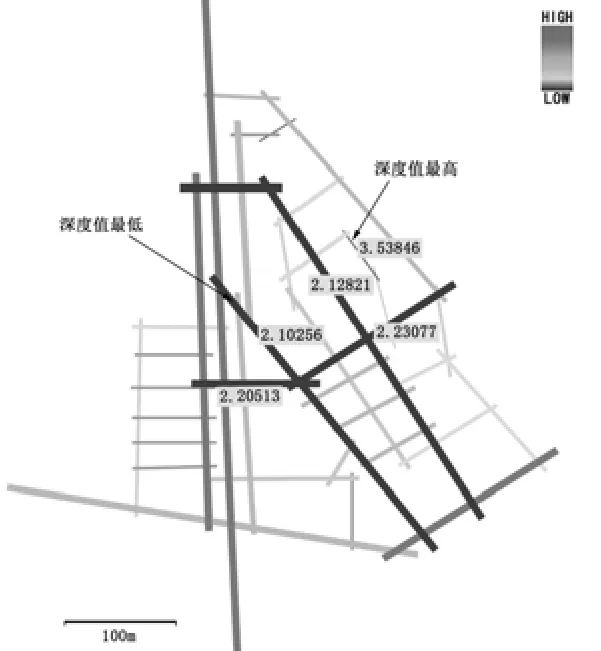

平均深度通常用来表示某一空间距其它所有空间的最短拓扑距离[8],反映了某一空间的便捷性﹒便捷性高低与其数值大小呈负相关,便捷性越高其值越低﹒深度值更新前后分析见图15和图16﹒

图15 更新前平均深度轴线图(Depthmap生成)

图16 更新后平均深度轴线图(Depthmap生成)

由更新后的平均深度轴线图可以看出,龙罍广场-金罍广场轴线、早餐街-小吃街轴线、悦书房-罍街大观轴线呈深色,平均深度值分别为2.128 21,2.102 56和2.230 77,与整体平均深度(见表2)相比较低,便捷度较高﹒罍街大观作为罍街整体空间的核心,与其他空间的通达性较好,作为罍街活动集中区可对游客产生较强的集聚作用﹒而新增的街巷轴线呈浅色,平均深度值较高,为3.538 46,相较其他空间便捷性较低﹒曲折变化的街巷空间可分流给有着不同空间体验需求的游人,和更新前名小吃广场(其平均深度值为2.135 14)对比其空间趣味性更强﹒而积极引导游人对空间的探索是活化此类空间的重要方式﹒

3.2.5 可理解度

可理解度表达了系统中局部空间结构与整体的关联程度[9],是立足局部空间来感知空间整体的能力﹒更新前,罍街空间可理解度为0.522 817,超过了0.5,可认为罍街空间的整体和局部有较强的相关性;更新后,罍街空间可理解度增加到0.557 448,空间整体与局部关联度进一步提升(见图17 和图18)﹒可理解度的提升可增强游客在罍街体验时有意识地流动,亦可加大空间辨识度,使游客能较好地感知空间结构﹒结合整合度、选择度和深度值可以看出街区空间核心性较强、连续性较好,空间更新积极效应明显﹒

图17 更新前可理解度分析(Depthmap生成)

图18 更新后可理解度分析(Depthmap生成)

4 结语

1)从人在空间中的视觉感知来看,街区视域整合度的降低不影响局部整合度和空间集聚效应的提升﹒在通廊式公共空间中融合传统街巷空间,丰富了空间形态,疏解了交通功能﹒牺牲局部可视性可加大集聚效应差异化,从适宜形态角度提升空间活力﹒

2)从人在空间中的可达性来看,整合度与选择度变化的一致性体现了整体街区网络架构的清晰化﹒H型核心空间与其他空间连接性增强,同时在空间上集聚足够的功能混合度,对街区空间活力增强产生了积极效应﹒

3)从量化关联性来看,视域智能度、空间协同度与人的可理解度呈现正相关﹒以人为本的空间量化分析更符合选择性活动的要求﹒更新后罍街空间智能度、协同度增加,核心性更明显,可理解度提高使街区空间更好地被游人感知;罍小馆区域空间连续性与人流活动连续性呈现负相关,大部分人流被导入罍街大观前开敞空间,街巷空间承载力降低﹒

总体来看,街区空间形态的更新对街区空间发展的影响是积极的﹒目前本研究仍然存在一些局限,如非空间要素对于人的吸引力作用可进一步探索,在已有空间形态研究框架下结合业态和文态等非空间要素的丰富可更好地发挥罍街城市名片的作用,更高效地推动街区空间活力营造﹒