预告标志对城市快速道路交织区交通流特性的影响

华 锋

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海 200092)

0 引 言

交织区是城市快速路系统的重要组成部分,由于道路流向复杂和区段内大量的交织换道操作,导致其运行状态极不稳定,容易形成常发性拥挤瓶颈,成为快速路的瓶颈区域[1],且极易在入口匝道与出口匝道处发生交通事故或拥堵,严重时还会影响到基本路段,大幅降低快速路的通行能力,影响城市路网运行。

对于影响交织区交通流特性的各方面因素,研究人员已经从最佳交织区长度[2]、路侧指路信息[3]、交通流密度[4]、仿真[5]、换道行为[6]等多方面进行了研究。

指路标志是向驾驶员传递前进方向、地点以及距离的主要交通设施。目前的研究主要集中于安装位置[7]、驾驶员注意力分配[8]、字符高度[9-10]、认知机理[11]等方面。

由于交织区对于城市路网运行的重要性,对其通行能力与区域内各项影响因素进行研究成为重要课题。通过对交织区的交通流特征进行研究分析,能够为城市路网规划、设计、运营等各个阶段提供一定的合理建议。本文着眼于交织路段内的预告标志设置与交织段交通流特征之间的关系,为交织区道路设计提供思路。

1 视频数据采集与数据分析

1.1 视频采集

对于城市快速路而言,其交织路段集中出现在入口与出口路段,并且长度较为固定。考虑到能够更加直观且容易地采集到快速路出口匝道附近的车流录像,选择在快速路出口附近的人行天桥上进行视频采集。

选择的路段为双向四车道(图1、2),快速路出口所在路段属于平行式出口,此处设置的交通指路标志为地点方向指路标志。从拍摄所在天桥至快速路出口处全长330 m,快速路限速60 km·h-1。选择多时段进行视频录制,获得有效视频15段,在检测车流轨迹后进行合成。

图1 江东快速路草场门大街方向出口

图2 观测路段示意

1.2 数据处理

1.2.1 车流轨迹

获得稳定且较为精确的车辆行驶轨迹首先需要能够有效地将运动的车辆与视频中其他的物体分离开。使用OpenCV对视频实现车辆识别[12](图3),并尝试追踪车辆画出运动轨迹(图4)。寻找识别对象的中心点并将其逐帧画线连接起来生成车辆运动轨迹。为了保证最终形成的车辆轨迹完整有效,在轨迹检测过程中将视频起点帧中位于画面最下端的车辆作为轨迹生成的起点。由于无法一次性同时对所有车辆进行连续有效追踪,通过后期处理合成获得更加直观、清晰的车流轨迹(图5)。

图3 车辆识别

图4 寻找并连接识别框中心点得到轨迹

图5 合成车流轨迹示意

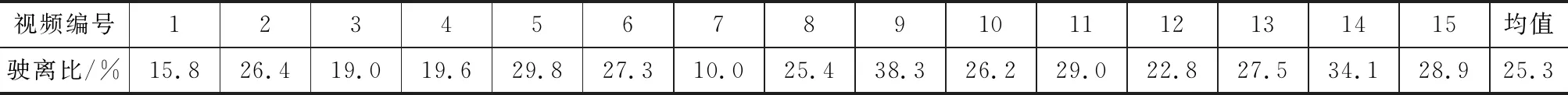

1.2.2 车辆驶离比

由于出口附近指路标志的主要功能是向驶离快速路的车辆指明行驶方向,提示车辆及时换道,而对直行车辆影响不大,故在此次观测过程中将重点对外侧3个车道进行观测。但在统计驶离快速路车辆数的同时,也需要对路段观测时间内的总流量进行统计,以得到路段的车辆比,后续数据分析与研究将在此驶离比上进行。对于分别统计采集到的多段录像中驶离快速路的车辆占比,最终得到车辆驶离比的均值,见表1。

表1 观测路段车辆驶离比

1.2.3 车道变换持续时间

在观察路段中,所有由主车道向车道4进行变换的、由车道4向主车道进行变换的换道行为均为强制换道,而在3个主车道间发生的车道变换行为均为自由换道。此外,在换道行为中单次换道与连续换道的特征与对交通流的影响也有着很大的区别。在本次研究过程中,仅对单次换道行为进行研究。对于连续换道,将其视作连续进行的多个单次换道处理。

在记录车辆进行车道变换的持续时间时,将车辆横向位移连续单向变化的时间段作为一次换道所持续的时间。作为观察对象的换道车辆,其换道动作起点帧和终点帧与该视频车辆轨迹开始与结束检测的帧之间间隔至少2 s,以保证观察到的整个换道动作的完整性。观察路段内车辆换道时间集中分布在7~9 s。换道持续时间分布见图6。

图6 车辆换道持续时间分布

1.3 采集结果分析

1.3.1 车辆换道次数

在此次采集到的录像中共发生了220次有效换道动作,其中自由换道占48.6%,强制换道占51.4%,自由换道与强制换道的占比基本相同。

在指路标志所在道路断面上游开始实施的换道行为多在下游(63.34%),且自由换道次数与强制换道次数相当。而在指路标志下游开始的换道动作中强制换道占多数(78.26%)。

1.3.2 车辆换道模型

在交织区内,因为强制换道行为的存在使得该区域的交通流比一般路段的交通流更为复杂,通行能力更低,容量下降。车辆进行换道时所需要考虑的因素包括目标车道后车车速、两车相对速度、可接受间隙等。一次完整的换道过程可以被分为产生换道意图、选择目标车道、实施换道行为3个步骤[13-14]。

根据采集的车辆换道数据,尝试建立简单的车辆换道模型。对于必须进行换道的强制换道行为,其生成换道意图时判断间距的标准为

结合视频中观察到的车辆换道现象,模型中假设当换道车辆与目标车道前后车的间距满足换道条件时立即实施换道,若不满足,则车辆开始减速,并示意目标车道后车减速,直至间距满足换道条件时进行换道。

对于希望换道加速或避免交织车流影响而换道至内侧的自由换道车辆,其进行换道前判断间距的标准为

根据视频数据,车辆在指路标志上游区域进行换道,即对指路标志视认完成后立即做出换道决策时,对周围车辆的影响较小,换道过程中的减速行为不明显。在此区域内交通流密度较低,车道占有率较低,换道车辆行驶速度与直行车辆行驶速度没有明显差别。在指路标志下游,当车辆选择在临近出口处实施强制换道时车辆减速明显,强制换道车速相较上游区域没有明显差别。同时当车辆在出口附近实施换道时,出口匝道及其临近车道在该区域内出现了明显的流量增大、车速减缓现象。此外,发现当有车辆由内部车道实施连续换道驶离快速路,且开始实施时截面占有率较低时,车辆会加速完成连续强制变道,但对周围车流影响较大,也会引起暂时的影响范围内车流密度上升、车速减缓现象。

1.3.3 车辆换道位置

根据行车轨迹图观察总结出,车辆由车道3换向车道4的动作集中发生在两个区域(图7)。一个是指路标志的上游影响范围区域,从观测所在人行天桥的道路截面开始至前方50 m范围内为强制换道行为的集中发生区域,但区域内的个体换道位置较为分散。另一个区域为快速路出口上游50 m附近。数据表明,在快速路中,指路标志的设置对新手驾驶员及不熟悉当前路线的驾驶员影响更为明显,可以使他们选择接受信息后提前进行换道,也有更多的时间进行换道,更加从容地进入出口匝道。对于在出口至指路标志区域内换道的车辆,有约15%的车辆并不会提前进行换道,而是在临近出口处迅速进行换道,这样的换道行为对于道路安全是十分不利的。

图7 换道动作多发区域

2 微观交通仿真

为了验证本文的研究结论,采用在AnyLogic进行仿真。

2.1 未设置指路标志的情景

首先对未设置指路标志的场景进行模拟运行。将车辆到达速率设置为2 000 辆·h-1,运行120 s后由道路密度图像可以看到在出口上游出现了暂时的缓行路段,见图8。但运行200 s后,缓行路段自行消散,见图9。继续运行可以观察到后续仍会出现车流密度大、车辆减速行驶的路段,且多由车辆强制换道行为引起,但后续均会自行消散而不会引起道路堵塞,见图10。

图8 到达率2 000 辆·h-1,运行120 s时的演示

图9 到达率2 000 辆·h-1,运行200 s时的演示

图10 到达率2 000 辆·h-1时路段最小车速变化

将车辆到达率调整为3 800 辆·h-1后运行仿真模型。在第46 s时,出口上游即出现了车速明显降低的路段。200 s时出现了大量车流减速行驶,即平均车速低于20 km·h-1,一部分车辆出现了排队现象。

同时,在当前情况下该缓行路段不会自行消散,最终稳定存在于观察路段的中部。由车辆动画可总结发现,模型中起始位置位于外侧3个车道的车辆在进入出口上游50 m区域之前不会进行强制换道行为以驶入出口匝道,同时之前位于车道4的车辆也在同一区域进行由外侧车道换向主车道的换道动作,构成了典型的出口交织区域。在此区域内车辆冲突点迅速增加,道路通行能力下降,在车流量大时造成车辆缓行和排队,见图11。

图11 到达率3 800 辆·h-1,运行10 min以上时的演示

2.2 设置指路标志的情景

为了模拟驾驶员接收到指路信息后当即实施换道的情景,参考实际场景中指路标志的设置距离及影响范围,人为在道路上游设置车辆换道区域,令一定比例的车辆在该区域内提前进行换道。其中包括目的地为exit的车辆进行的强制换道与为了改变当前驾驶环境进行的自由换道。

设置到达率为2 000 辆·h-1,运行模型。模型运行60 s时,路段的运行情况优于未设置指路标志的情况。出口上游仍会出现平均车速降低的路段,但总体车速高于之前结果。持续运行模型,观察到在人为设置变道区域上游会出现短暂的减速行驶区域,但平均车速始终高于30 km·h-1,出口上游原缓行区域道路通过压力减小。

更改车辆到达率为3 800 辆·h-1,场景中出现缓行区域的时间为52.6 s,略晚于未设置指路标志的情景。

继续运行模型,发现随着时间变化,道路车流密度情况趋于稳定,相对缓行区域长度稳定,不会向上下游扩散,并且不会出现明显的排队现象,车速最为缓慢的区域平均车速仍大于30 km·h-1。

对比不同指路标志设置情况与到达率下的路段最小车速变化。到达率较低时,车速变化较为平稳,随着模型运行时间增加而逐渐趋于稳定,其最小值维持在35 km·h-1左右。

车流量大且车辆换道动作集中,未设置指路标志的情况下,缓行车流无法自行疏散,路段内最小车速迅速下降至15 km·h-1;设置指路标志后,模型运行初期的车速下降速度有所减缓,且持续运行后在30~35 km·h-1范围内波动,而不再出现下降趋势。这表明指路标志的设置能够使一部分驾驶员的换道行为提前,分散车辆换道位置分布,缓解交织区通行压力,且在车流量大的情况下效果更加明显。

3 结 语

本文对快速路交织区在设置预告标志情况下的交通流特征进行观察,主要通过采集视频车流数据进行分析,辅以微观交通仿真进行验证,总结出了快速路出口上游预告标志设置与出口路段车辆换道特征及车流密度间的关系。

(1)统计结果显示,在车辆驶离比为25%的情况下,自由换道行为与强制换道行为次数占比基本相同,且换道持续时间均值在7~9 s,内侧车道换道次数高于外侧车道。

(2)在快速路中,指路标志的设置对新手驾驶员及不熟悉当前路线的驾驶员的影响更为明显,可以使他们选择接受信息后提前进行换道,有更多的时间进行换道,更加从容地进入出口匝道。

(3)在车辆到达率为2 000 辆·h-1时,路段是否设置指路标志对道路密度影响不明显,车辆最小车速最终维持在35~40 km·h-1。车辆到达率为3 800 辆·h-1时,未设置预告标志路段出现了车辆排队现象,模型持续运行后最小车速下降至15 km·h-1以下;而设置了预告标志的情景未出现排队现象,且持续运行模型后最小车速始终在0~35 km·h-1范围内,所得仿真结果明显优于未设置的场景。仿真结果表明,快速路中指路标志的设置能够提前部分驾驶员的换道行为,缓解出口路段道路通行压力,并在车流量大时更为明显。