新时代师德师风建设的意义、依据与方向

在加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意教育的新征程中,党中央就教育改革发展提出一系列新理念新思想新观点,为我们新时代教育事业发展指明了方向。把握好中央的教育精神、落实好国家的教育政策,是推进教育进一步改革发展的关键。《中国德育》特开设专栏,解读教育的“顶层设计”,探讨教育的“奋进之笔”,以期为教育改革发展助力。

2019年12月,教育部等七部门联合印发了《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》(以下简称《意见》),对我国师德师风建设工作进行了全面规划与精细布局。师德是教师为师立教的根本与灵魂,师风是教师潜心从教、舒心育人的氛围支持,持续开展师德师风建设无疑是高素质教师队伍建设的打底工程。在未来一段时期,如何全面深化师德师风建设,构筑坚实有力的师德师风建设工作体系,事关我国教育事业的持续、健康发展。新时代推进师德师风建设,必须明确其意义、依据与方向。

一、意义

在全国教育大会上,习近平总书记指出:“教师是人类灵魂的工程师,是人类文明的传承者,承载着传播知识、传播思想、传播真理,塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。”这一论断指明了教师工作的特殊内涵与独特任务。教师在新生一代成长、国家经济社会文化建设与人类知识智慧生产中发挥着不可替代的专门作用,没有一支师德高尚、作风优良、敬业爱生的教师队伍,中国特色社会主义教育事业的推进必然寸步难行。在当代,社会对教师素质要求持续攀升,其中首要的素质要求是师德。坚定不移地推进师德教育与师风建设是社会主义教育事业兴旺发达的内在要求,是创办人民满意的教育、提高教育事业品质、构建和谐社会的坚实支柱。《意见》指出,深入推进师德师风建设工作对于“倡导全社会尊师重教,激励广大教师努力成为‘四有好老师,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”具有特殊意义。

(一)师德师风建设是落实“立德树人”根本任务的基本保证

教育的本质是教书育人,以德立身、以德立学、以德施教、以德育德是教育工作的独特运行方式,是教师队伍育人能力建设的首要考虑。“教师在教书育人过程中表现出来的思想信念、道德品质、敬业精神以及工作作风,会直接感染和熏陶学生。”所以,教师必须以心育心、以德育德、以人格育人格。立德树人是教育的根本任务,师德是最根本、最重要的育人要素,故教师素质评价必须坚持“师德第一标准”。坚持“师德第一标准”有其内在的科学性与合理性。这是因为教师职业劳动不同于一般劳动形态,其显著特点是个体性与集体性的有机统一。面对每一位学生,教师要用其高尚的师德、丰富的知识与专业的技艺来影响学生、引导学生,使其成长为“又红又专”的社会主义建设者与接班人,因此,教师个体的师德水平、师德涵养、师德品质至关重要,是影响学生道德成长、人格发育的关键影响源,没有教师个体的优良师德作保证,学生在教育环境中成人的目标就无法达成;就每个具体学生成长而言,其素养形成得益于众多教师的合作与协同,各个学段、各门学科、各個领域的教师合力而为才能成就学生的优秀,所以,每一位优秀学生都是整个教育行业培育的结果,师风行风建设水平决定着每一位学生的最终学业成果。以师德师风建设为抓手,全面构筑有利于学生全人成长、道德发展的教育系统,是新时代我国教育事业科学发展的内在要求。

(二)师德师风建设是教师队伍的核心能力建设

师德师风建设不仅仅是教师个体专业发展的“导航仪”与“驱动器”,还是教师队伍能力建设的首要支撑点。就教师专业能力构成来看,它主要包括两大核心能力,即教书能力与育人能力。在学习型社会,育人能力的重要性“飙升”,成为现代教师的首要专业能力。这是因为:在传统社会,人类知识总量有限,教师工作的首要内容是知识传授与文化再生产;而在学习型社会,知识指数级增长,在人的一生中,责任意识、学习能力、创新精神等发展素养决定人的发展水平与高度,人格养成教育成为教师工作的首要内容。在这种情况下,育德育心能力或立德树人能力一跃成为教师队伍的核心素养,成为决定学习者发展水平的关键因素。因此,加强师德师风建设,提升教师的道德影响力,成为教师队伍核心能力建设的重要内容与首要支撑。换个角度看,作为成长中的人,学习者具有较强的向师性与可塑性,优良师德很容易转变为学习者的卓越德性品质,高尚师风很容易转变为学习者的优良学风,因此,加大师德师风建设力度自然成了当前我国整体提升教育行业育人水准的有力切入点。

二、依据

良好师德是如何形成的?对该问题的回答无疑是构建师德师风教育体系的理性支点。实践表明,影响师德成长的三大关键因素是主体自觉、实践活动与环境作用。良好师德是教师自主参与师德实践活动,与周遭师德环境积极互动中形成的。与之相应,主体建构律、实践参与律与环境互动律就成为师德成长的三大规律,良好师德是教师在周边环境中自觉实践、主动建构的产物。

(一)师德成长的主体建构律

道德的形成是主体建构与价值引导相辅相成的过程。“优良师德师风的形成需要科学的理论指导、积极健康的精神支撑、合理的价值来规范,需要师者的自我锤炼、自我修养和自我完善。”作为师德主体,教师的自主、自觉与自律是优良师德形成的前提。所谓道德建构,就是主体借助自觉活动来与外部环境发生交互作用,据此实现自我道德认知图式因应外部世界的自然调整过程。进而言之,师德建构是教师在教育实践活动中自觉能动地应对师德环境,借此改变自我师德认知、师德理解、师德评价方式的过程,其直接结果是全新的师德认知与活动图式在教师心灵中的重构。所以,缺乏自我参与、主动践行、自觉改变的师德学习活动是无效的,任何师德主体的虚化或缺位都会导致师德师风建设工作的失效。《意见》强调,要“确保教师在落实立德树人根本任务中的主体作用得到全面发挥”,教师师德培育的基本途径是“课堂育德”“典型树德”“规则立德”,其意在夯实每个教师在师德建设中的主体地位,促使其在课堂实践、榜样导引、规范履行中成长为师德优异的好教师。同时,《意见》还对师德师风形成中的价值引导工作做了明确指示,这就是“坚持价值导向,引导教师带头践行社会主义核心价值观”“用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑”。在社会主义核心价值观引领下,教师自主参与、实践、建构,就成为新时代师德师风建设工作的科学依据。自主建构与价值引导在师德师风建设中的合作格局由此形成。

(二)师德成长的实践参与律

师德实践的两端分别是教师主体与社会环境,将之关联起来并发生交互作用的媒介就是实践活动,实践是教师优良师德形成的舞台,实践参与是教师师德形成的另一规律。实践是人们有意识、有目的地探索与改造现实世界的社会性活动,与之相应,师德实践包括两个方面:一是教师在师德人格的统领下,参与教育教学实践,进行探索、体验、反思,不断升华自我师德水平的过程;二是教师凭借自己的优良师德,开展教育教学活动,据此影响学生道德心灵与人格,促使其道德成长的过程。在师德实践中,教师自我师德提升与催生学生道德成长之间为一体两面的关系,无论是课程德育还是德育课程,都是教师师德提升的具体途径,都是教师师德实践的现实构成。正因为如此,《意见》强调,引导教师“将立德树人放在首要位置,融入渗透到教育教学”。这其实就是教师师德历练的主要途径。一个真正能够落实立德树人任务的教师,同时也一定是在师德实践中表现卓异、师德修养过硬的好老师。

(三)师德成长的环境互动律

师德是在社会环境中形成的,教师主体与社会环境间的互动是师德成长的内在机制:社会环境决定教师师德的内容、方向,为师德成长提供营养、提出要求;作为师德主体的教师能动地作用于社会环境,促成社会环境的正向改进,抑制不良社会环境的衍生,对外围社会环境发生选择性作用;教师主体与社会环境间交互作用、趋于平衡的过程也是教师师德面貌水平日趋定型的过程。具体而言,教师师德形成的社会环境包括三类:其一是学校的小环境,其二是行业的中介环境,其三是社会的大环境。在学校小环境中能否坚持“师德第一”的绩效评价标准,完善教师素质评价标准,建立科学的师德奖惩体系,是师德发展的基本保障;在行业中介环境中,师德自律体系建设、师德风尚培育、师德监督体系构建等,都是良好师德形成的环境构成;在社会大环境中,有关教师的社会地位、社会舆论、社会氛围、师道文化、网络文化等都是师德形成的社会根基,是决定师德状况的重要因素。无疑,尊师重教的社会环境,师道尊严的社会文化,较高的经济地位、政治地位、社会地位等,都有助于营造教师安心、热心、舒心、静心从教的良好环境,有助于高尚师德师风的形成。为此,《意见》指出,“将师德师风建设要求贯穿教师管理全过程”“着力营造全社会尊师重教氛围”,其意图就是营造优良师德师风形成的学校环境、行业环境与社会环境,为我国教师师德师风建设工作提供强有力的外围环境支持,为高尚师德师风形成产生催生与营养作用。

三、方向

师德是教师个体从业的基本资质要求,师风是教师行业社会声誉的主要来源,师德师风建设是提高教育质量、构筑优质育人体系、增强教师职业社会美誉度的有力行动。基于上述分析可知,良好师德是多主体协同合力的产物,是立足师德成长规律自觉干预的作品。无疑,在干预手段中,最有力的就是师德师风建设立体工作体系与长效工作机制的建立。《意见》中对我国师德师风建设工作体系与工作机制作了全面筹划,为我国教师职业转型升级提供了坚实保证。

(一)建立多主体参与的师德师风建设工作体系

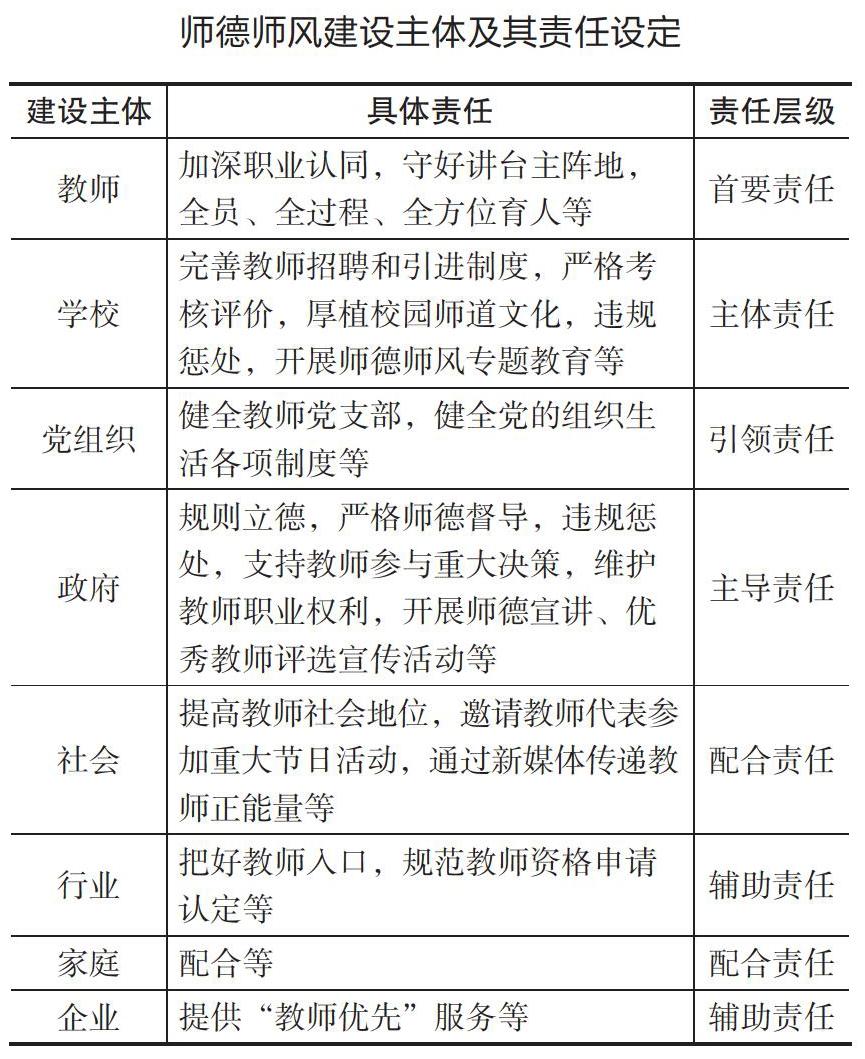

师德师风建设是一项复杂的系统工程,需要相关利益主体的协同联动。为此,《意见》中提及多样化的师德师风建设主体,旨在构筑一种网络化的师德师风建设工作体系。这些主体分别是教师、学校、政府、行业、家庭、社会等,每个主体的师德建设责任不尽相同,见下表。

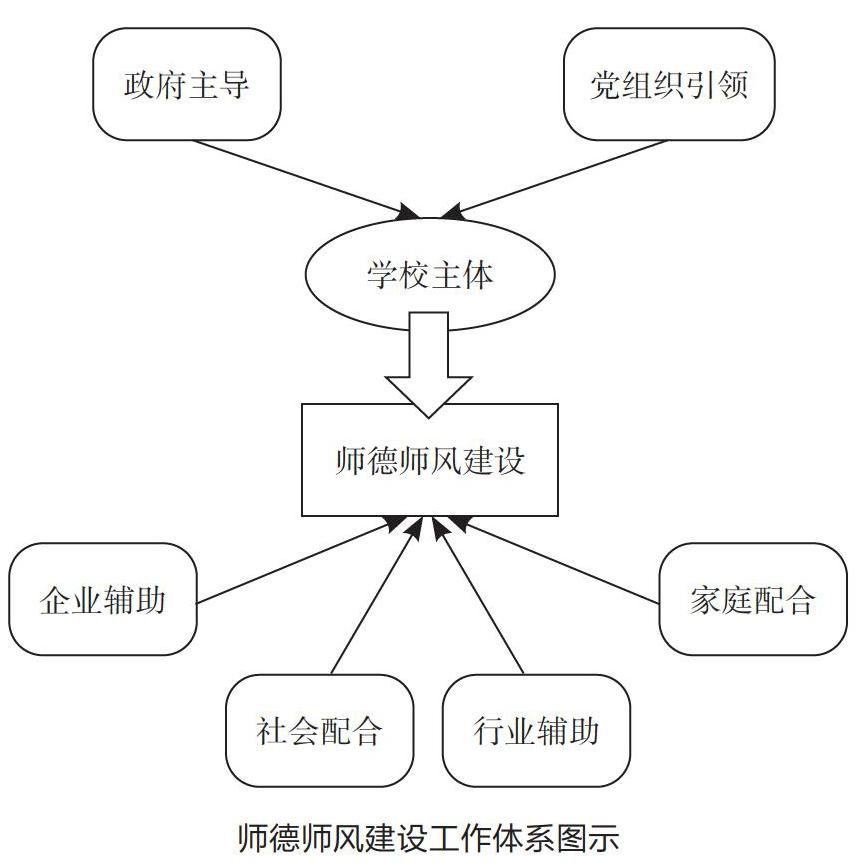

在此,可以将上述建设主体构成的师德师风建设工作体系用图示来呈现。

图中表明,在新时代我国教师师德师风建设工作体系中,各相关主体间是主次有别、相互配合、合力协作的关系。其中,教师是师德师风建设的首要主体,学校则是教师师德师风建设的关键主体,家庭、社会是师德师风建设的配合主体。诚如《意見》所言,“压实学校主体责任,引导家庭、社会协同配合,推进师德师风建设工作制度化、常态化”。为了提升学校师德师风建设的效能,政府的规范、督导、问责、奖惩等举措至关重要,是增强师德师风建设自觉性与有效性的组合行动;社会的风气建设、舆论建设、媒体建设、文化建设是策应政府与学校师德师风建设工作的有力举措,社会的配合能够大大降低教师、学校、政府师德师风建设工作的阻力,增强师德师风建设工作的实际效力。因此,重视师德师风建设工作主体的统筹,构建师德师风建设的工作网络,是确保师德师风建设工作效能稳步提升的基础。

(二)建立稳定的师德师风建设工作长效机制

师德师风建设不能毕其功于一役,不能搞“短平快”工程,必须常抓不懈、久久为功、稳步推进。这是由师德师风形成过程的复杂性、缓慢性、曲折性与长期性等特点决定的。一方面,师德师风建设链条上每一个环节失效,都会导致全国师德师风建设水平迅速滑坡,譬如,一旦师德师风监督体系失灵,社会监督松懈,全国师德师风建设防线很可能瞬间失守,导致功亏一篑的败局;另一方面,师德师风建设工作上的任何短视行为都可能弱化师德师风建设工作的根基,忽视师德师风培育工作的持续积累性。进而言之,师德师风建设工作的长效机制起码包括两项内容:其一是推进师德师风建设的制度化、常态化,将之渗透在日常学校教育教学工作、教师管理工作、教师培训进修工作之中,持续深化教师职业理想信念教育,并将之以法治化、准则化、习惯化的形式固定下来,成为教师评价、学校评价、政府评价的常规内容、常设项目;其二是强化社会监测、政府监督、行风监察、文化建设等师德师风建设环节,将之融入社会系统建设、文化系统建设、法治系统建设之中,时刻保持对师德师风建设工作的警惕性与自觉性,力促健康师德师风生态的形成。《意见》指出,“经过5年左右努力,基本建立起完备的师德师风建设制度体系和有效的师德师风建设长效机制”。那时,教师师德师风教育工作的新格局、新机制会形成。这正是我国师德师风建设工作的预期目标与工作愿景。

[龙宝新,陕西师范大学教育学院副院长,教授]

责任编辑 刘烨