她是“女王”

不小可

100年前,经过前后6次退稿之后,《斯泰尔斯庄园的神秘案件》终获发表。

“波洛是个外表特别的小个子男人,身高只有五英尺四英寸,可是举止显得非常庄重。他的脑袋模样儿完全像只鸡蛋,而他总爱把它微微侧向一边。他的那一抹翘胡子又硬又挺,像个军人。他的衣着整洁得简直不可思议。我相信,在他身上落上一粒灰尘会使他感到比一颗子弹打伤他还要痛苦。”

这是书中的比利时侦探波洛第一次亮相。当时没有人会想到,这个比利时侦探此后将出现在50多部长篇和30多部短篇小说之中,而他的创作者,阿加莎·克里斯蒂,将成为《吉尼斯世界纪录》中人类历史上最畅销的小说家——她的作品被翻译成70多种语言,印刷量超过20亿册,销售量仅次于《圣经》。

阿加莎曾在自己的秘密笔记里如此描述波洛的诞生:“写一个难民身份的侦探又如何?这时代很多地方都有难民。他可能来自比利时,是个有着奇特名字的小个子。和许多个头矮小却打扮入时的男人一样,他有着帅气的小胡子,自傲,夸夸其谈,令人讨厌,永远在厘清事实,永远在自我吹嘘,总是喜欢捻弄他的胡子,昂起他蛋形的脑袋……”

她没有料到,全世界人民都疯狂地爱上了这个长着鸡蛋脑袋和帅气小胡子的比利时侦探。比利时人甚至还为他落实了出生地和出生證。

1975年,当波洛的最后一案《幕》发表时,这位陪伴人们55年的比利时大侦探在书中溘然长逝。《纽约时报》为此发布了讣告——在全世界眼中,波洛理当现实存在。

1975年,这也是阿加莎逝世的年份。她并非在生命的最后一刻完成了与侦探的共眠,而是早在1942年就写下了《幕》,却一直将手稿锁在银行保险箱里,一藏就是30多年。这位推理小说女王恐怕早已深知:人们接受不了波洛终将离开的事实。

体内的比利时人苏醒了

在中国,阿加莎被粉丝亲切地称为“阿婆”。中国大规模的阿婆迷集中诞生在上世纪70年代末——1979年,电影《尼罗河上的惨案》上映,那是译制片风靡的时代,为俄罗斯籍大侦探波洛彼得·乌斯蒂诺夫配音的是毕克。沉静尼罗河上的惨案爆红神州大地,彼得也创造了中国人心目中第一位神还原的“大侦探波洛”——除了战斗民族外形太过突出,不怎么适用那句著名台词“您一定是那位著名的法国侦探吧?不,比利时!比利时!”之外,彼得的演绎堪称无可挑剔。他的《尼罗河上的惨案》《阳光下的罪恶》《人性记录》等都成一时经典。

阿婆的第一本书。

阿加莎虽然处女作被退稿6次,但作品一经出版就风靡一时,出了4本书之后已有舞台剧在伦敦西区问世——1928年,《不在场证明》成为首部小说改编的舞台剧,原著叫《罗杰疑案》,后来又被英日俄翻拍成多部影视剧。现存最早的阿加莎电影,是1934年的《人性记录》,当年扮演波洛的,是奥斯汀·特雷弗。

但假如说起全世界最有名的波洛,那只能是大卫·苏切——从1989年到2013年,长达25年时间里,大卫演绎了阿加莎笔下所有的波洛探案,为英国ITV呈现了13季长寿剧《大侦探波洛》——据说全球有7.3亿观众至少看过其中一集。

在1989年之前,大卫与阿加莎的唯一联系,说起来有点搞笑:他曾在1985年彼得主演的波洛电影《人性记录》中扮演另一个重要角色:贾普警长。所以当ITV一开始邀请大卫从警长“改行”波洛的时候,他是拒绝的。

“我只是从阿尔伯特·芬尼(《东方快车谋杀案》中的波洛扮演者)和彼得·乌斯蒂诺夫的表演中了解这个角色。”《纽约时报》曾采访大卫,他一度以为英剧《大侦探波洛》会是那种二次元的轻喜剧,直到他开始读小说,“我才发现阿加莎·克里斯蒂所写的和我所看到的并不相同。我人生的一些部分与他的相通,而他人生中的一些部分也与我的相通。所以我们很快就熟络了”。

他所说的相通,包括他和波洛都“热衷于西装和领带,爱为女士们扶门,以及濒临强迫症边缘般地热爱整洁”:“我同他一样都喜欢对称。如果我看到我的桌子一片混乱,我自己也会感到混乱。”

此后25年的人生,大卫都交代给了波洛。他在笔记上密密麻麻写下波洛的93条特征:

“比利时,而不是法国。”“喝茶或咖啡时会放四块糖,有时候三块,偶尔五块。”“井井有条就是他信奉的神,小小的灰色脑细胞里藏着每个谜题的解答。”“晚上出门时总是戴着一顶帽子。”“坐下前会先将手帕铺在肮脏的座椅上。”……

这些幕后故事都被纪录片《戏里戏外的大侦探波洛》忠实记录。看纪录片你会惊讶于生活中的大卫并没有半点波洛的影子——他的步态走姿、声音语调、神态气质,与英剧里大相径庭。可是,“一旦胡子放到我的嘴唇之上,我体内的比利时人就苏醒了”。

有魔力的其实不是胡子,而是演员下的工夫——小说里提到波洛看起来像个“倒过来的惊叹号”,大卫就要求订制一套波洛的西装,穿起来可以达到“当我双腿并拢站直了的时候,双腿之间看不到间隙”的效果,这样才会看起来像“倒过来的惊叹号”。而他那一溜小碎步、提高到有点悬浮感的声线,也都是为了大侦探波洛倾力打造。他会将阿加莎的书放在剧本旁边,将他从书中得到的动作信息写在剧本里。“我所有的‘作案手法,就是直接从她那里理解角色。”

左为2010年的《东方快车谋杀案》剧照。右为1974年的《东方快车谋杀案》海报。2010版波洛的扮演者是大卫·苏切,他是全世界最有名的波洛——从1989年到2013年,长达25年时间里,大卫演绎了阿加莎笔下所有的波洛探案,为英国ITV呈现了13季长寿剧《大侦探波洛》。

阿加莎的女儿罗莎琳曾邀请大卫出席家宴,并告诉他:“我母亲一定会对你所做的感到欣喜。”当初邀大卫·苏切出演波洛,正是罗莎琳的选择:“我希望观众会和波洛一起微笑,而不是笑话他,因此我们选择了您。”

她说得没错。一个人要同时兼备非常非常骄傲和非常非常可爱两种特质几乎是不可能的,但大卫却轻易就能做到——不笑时,他是最高权威说一不二的大侦探,笑起来,你甚至可以用甜美来形容。

阿加莎曾对自己塑造的侦探有所怀疑:“这挺搞笑的,实际上真的会有鸡蛋形的脑袋吗?”纪录片里,大卫·苏切指指自己的头顶:“我就是鸡蛋形脑袋存在的证据。”

25年的羁绊,使得道别变得极为艰难。终于演到了《幕》,波洛会死,而大卫也将体验他的死亡。但剧组不愿以此悲伤收尾,他们想了一个办法,打乱拍摄时序,不以《幕》,而是以《古宅迷踪》作为25年的收官之作——因为这部小说的拍摄地,被选在了阿加莎的故居:德文郡格林威宅(Greenway)。

那美好的小绿房子(如今被粉刷成了鹅黄色)已有500多年历史,这里距离阿加莎的出生地、英国西南部海滨城市托基(Torquay)也不远——在托基你可以入住The Grand Hotel,那是阿加莎第一次婚姻度蜜月的地方;然后去托雷修道院走走,那是她举行婚礼的地方;还有托基博物馆,那里保存了她许多生前的用品,还整个还原了电视剧中波洛的书房。逛完托基,到Princess Pier坐船,就可以去Greenway。路上还会经过一个鱼市,那曾是阿加莎買东西的地方,也是波洛玩过牌的地方……我知道得这么清楚,是因为本已订好了今年2月去伦敦的机票和The Grand Hotel的住宿,攻略也已经细化到了托基的列车时刻表,还指望着如果运气好,也许能坐上《ABC谋杀案》里波洛坐过的蒸汽小火车。然后……就没有然后了。等疫情过去,大概签证也过期了,一切还得从头再来。

“捕鼠器”抓捕代代阿婆迷

如果说80年代的阿婆迷来自电影,那么00年代的阿婆迷就来自话剧舞台。当然,这中间也得三毛主编的台版“阿加莎·克里斯蒂侦探小说丛书”和贵州人民出版社的80册“阿加莎·克里斯蒂全集”助力。

想当年,英女王八十大寿,BBC为其祝寿,问女王喜爱什么节目,回答是“阿加莎·克里斯蒂的作品”。随后,阿加莎于1947年“奉旨”创作了贺寿广播剧《三只瞎眼老鼠》,这便是日后风靡全球、迄今为止盛演了70多年的舞台剧《捕鼠器》的开端。

上海人民得天独厚,也曾有过女王待遇——2010年英国原版《捕鼠器》登陆上海,以“伦敦圣马丁剧院原班人马”为招牌。不过,年轻一代观众更熟悉的,还是“捕鼠器戏剧工作室”——这是2007年,由上戏导演系毕业生童歆以个人名义成立,并与上海话剧艺术中心展开合作,从此“专攻”推理悬疑话剧的品牌。

“捕鼠器戏剧工作室”从《捕鼠器》开业,将《无人生还》《命案回首》《空幻之屋》《意外来客》《原告证人》逐一搬上话剧舞台,盛况用“一票难求”来形容也毫不为过。最初,话剧改编版权是通过英国代理机构取得,但复杂的英国版权代理机制让工作室叫苦不迭,直到2011年,阿加莎唯一的外孙马修·普理查德(Mattew Prichard)被邀请来上海——马修是“阿加莎·克里斯蒂有限公司”(ACL)主席,所有阿加莎亲笔写就的作品,版权都归他所有(唯独《捕鼠器》和《谋杀启事》例外)。马修在考察了工作室的创作环境后,欣然与其签约,一签就是5年、19个剧本的中国独家演出权。此后又两度续约,目前已经签到了2025年,授权范围也扩大到了几乎所有的阿加莎作品。“捕鼠器戏剧工作室”因此如虎添翼,近年来又上演了根据阿加莎从未公开出版的三个广播剧本改编的《谋杀正在直播》《声临阿加莎》等,在形式上有不少大胆的创新。

马修对中国阿婆迷感到惊讶——中国的话剧观众,比东京或者首尔更年轻。在西方,除非遇到庆典,一般阿加莎长演的戏剧就只有《捕鼠器》一部,但在中国却不然,每一部新话剧的诞生都会引发观众排队抢票的热情。最近的新作《东方快车谋杀案》,因为疫情有30%的上座率限制,更是一票难求。马修对中文版话剧忠于原著的改编也相当满意:“就像当年外祖母对小说改编电影的要求一样:不要添加、拒绝插科打诨。”

那一年马修带来上海的不只是阿婆的版权,还有对阿婆的追忆——在他印象里,外祖母有点像她笔下的乡村女侦探马普尔小姐,也有点像波洛的朋友、总是风风火火的女作家奥利弗,只是比较温和,没有那么活泼那么奔放。

阿婆会像所有的外婆那样给马修讲睡前故事:“她的故事总是充满了创造力,充满了爱和感情。她最常讲的是两只大象的故事:小时候我有两只玩具大象,信不信由你,他们身体是红色的,耳朵是蓝色的。阿婆经常编关于这两只大象的故事给我听,一只叫Flutt,一只叫Butt(音),她经常讲这两只大象如何逃出动物园的故事。”

阿婆还养了一只名叫Bingo的狗,喜欢咬人,尤其喜欢盯着家里的电话座,每次电话铃响,有人去接,它就会第一时间冲过去咬那个离电话最近的人……听到这里,很难不令人想起《哑证人》。也许Bob的灵感就是来自Bingo吧!

当被问及是什么赋予了阿婆那么多的灵感,令她在长达半个多世纪的时间里端坐在打字机前,一键一键敲下那些谜案,马修的回答只有两个字:你们。“阿婆是很好的倾听者,她把她听到的元素都化到小说里了。”——嗯,果然很像马普尔小姐,也很像波洛,比利时大侦探有句名言:“不是偷听,都是风刮到耳朵里的。”

而我当年也悄悄跟马修八卦了一下波洛大人的感情问题,问他波洛为啥从没结过婚?得到的答复是:“我不认为波洛对女人很感兴趣。”

悬疑剧上瘾症,这可怕的疾病代代相传!

因为“阿加莎悬疑话剧”太过成功的关系,上海还涌现出不少“阿加莎式悬疑剧”,甚至百老汇出名的话剧《死亡陷阱》,演出时也要加注一个“阿加莎式”以招徕观众。其实《死亡陷阱》也是个历史悠久的本子了,1982年还改编成电影,西德尼·吕美特执导,迈克尔·凯恩主演,片中有句台词很亮:“悬疑剧上瘾症,这可怕的疾病代代相传!”

她玩是创意,后来人跟着效仿就是满满的套路,吃力不讨好。但即便学不到阿婆的骨架,学到精神也可以。

这不,美国电影《利刃出鞘》《阿加莎与谋杀的真谛》、法国电影《翻译疑云》、韩剧《十匙一饭》,都被认为是继承了阿加莎的衣钵,是“阿加莎·克里斯蒂式谋杀”。再往前数,《高斯福庄园》《看不见的客人》等片也都得到过这样的判定。

什么是标准的“阿加莎·克里斯蒂式谋杀”?最常被用来形容她小说的是8个字:意料之外,情理之中。谜底揭开的一刹那,“意料之外”的魂飞魄散,“情理之中”的荡人心魄,这是阿加莎的招牌滋味。但这些还不够。凑齐一场标准的“阿加莎式谋杀”,你还需要这些——

首先,古典本格推理,CSI再见。阿婆一战时做过药剂师,战后在“托奇药剂师”任职店铺药剂师,1917年还参加过伦敦药剂师学会的考试,用药用毒化学分析都是专业级别的,曾经被夸书里杀人用的毒药快准狠,品目剂量都不出错。有本书就叫《阿加莎·克里斯蒂的毒药》,专门从A到Z分析阿婆在书里用过的毒药:A代表砒霜,B代表颠茄,C代表氰化物,D代表洋地黄,E代表毒扁豆碱……《利刃出鞘》里用到的吗啡,阿婆也用过。

但专业级别的阿加莎却不是CSI物证派的,她笔下的侦探,最拿手就是和每个嫌疑人对话,从不在场证明、动机、人物性格,去判断谋杀因子的强烈与否。阿婆名言:当你排除一切可能的因素之后,剩下的答案不管看起来多么不可思议,也只能是唯一的真相。

其次,老派侦探登场,灰色脑细胞发动。安乐椅侦探大概是每个推理作家都想挑战的类型。起源是英国奥希兹女男爵的小说《角落里的老人》。阿婆也特意致敬过男爵,写了一本《死亡草》——原作名: The Thirteen Problems,13个问题,顾名思义就是13个短篇小说,每个都由侦探足不出户坐在安乐椅上就解决了。2017年美国新版《东方快车谋杀案》之所以不招人待见,除了片中肯尼思·布拉纳版波洛那一把夸张到好似拖把的大胡子,最大的槽点就是“这个波洛居然开了枪!”。你能想象吗?波洛居然会抛弃他最厉害的武器“灰色脑细胞”而去选择笨重的手枪?!

最后,结案陈词必须有。在豪宅客厅里召集全员开个小会顺便揭露凶手,这可是波洛的拿手好戏——哪回破案不是先安排大家排排坐,摆好pose,任由波洛大人发好人卡和狼人牌?他老人家的名言,有时候是表面谦虚实则高傲的:“我有一个不成熟的小想法”;有时候是似贬实褒欲扬先抑的:“我真是太笨了!黑斯廷斯!我早该看出真相!”我称之为“天才模式波洛”和“笨蛋模式波洛”的自由切换——如果你想模仿一出“阿加莎式谋杀”,总得来个二选一。

也许阿婆的匠心没有那么好模仿,毕竟那些“藏木于林”“全员凶手”的手法,她玩是创意,后来人跟着效仿就是满满的套路,吃力不讨好。但即便学不到阿婆的骨架,学到精神也可以——寄生的被切割,真心的被照顾,好人会有好报,善良是善良者的嘉奖,警察并不是酒囊饭袋,年轻的love birds会历劫重生,临走时还不忘回头望一望还了他们清白和自由的老波洛……这些也都是阿婆的手笔,她曾写道:“我真希望你们这些可爱的年轻人,永远也不要看到这世界罪恶的一面。”你看《利刃出鞘》就学得不错——一个咖啡杯,写着“我的房子,我的规矩,我的咖啡”,导演对年轻人的爱,一脉相承自阿婆。

反观通常不太会失手的BBC,近年来试图推出与ITV全然不同的新版波洛剧,结果却并不得人心,只因BBC呈现的,是一个因为人老珠黄胡子变灰而郁郁不得志的“丧版”波洛。借用《斯泰尔斯庄园的神秘案件》里黑斯廷斯的话来说:“看到他现在的精神这样沮丧,我感到很难过。”即使因为一战而被迫过上流亡生活,波洛也该是那个“非常风趣的小个子,一个衣着时髦的花花公子,但是惊人地机敏”,从不曾累累如丧家之犬。

藏在“玛丽”身后15年

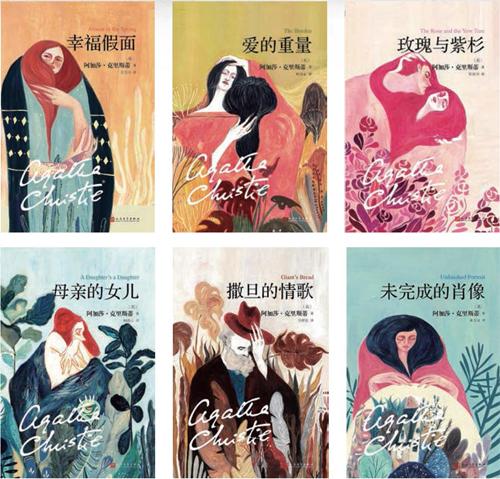

当全世界都在以“阿加莎式谋杀”为一等褒奖的时候,阿加莎本人,倒是早已动了“与推理小说女王阿加莎断舍离”的心——早在1930年,阿加莎就藏在玛丽· 韦斯特马科特(Mary Westmacott)这个笔名后面,悄悄开始写她全新的情感小说。这相继出版的6本小说——《撒旦的情歌》《未完成的肖像》《幸福假面》《玫瑰与紫衫》《母亲与女儿》《爱的重量》,引进中国时被冠名为“心之罪”系列。

其实“心之罪”系列没有一部与罪案有关,起这样的名字,无非就像当年英国出版社不喜欢阿加莎隐姓埋名改写情感小说一样:怕没有销路。实际上,阿加莎也确实躲在这个由她某个远亲的名字组成的笔名后面,长达15年,即使出版社知道玛丽就是阿加莎,读者也不知道。

“小说口碑不错,这令她非常开心。”在《玛丽·韦斯特马科特的秘密》一文中,阿加莎的女儿罗莎琳写道,“这六部作品与‘谋杀天后阿加莎·克里斯蒂的风格截然不同。《撒旦的情歌》是最早出版的……家母对音乐颇多涉猎,年轻时在巴黎曾受过歌唱及钢琴演奏训练。她对现代音乐极感兴趣,想表达歌者及作曲家的感受与志向,其中有许多取自她童年及一战的亲身经历。《未完成的肖像》内容亦取自许多亲身经历及童年记忆。”

早在1930年,阿加莎就藏在玛丽·韦斯特马科特(MaryWestmacott)这个笔名后面,悄悄开始写她全新的情感小说。这相继出版的6本小说,引进中国时被冠名为“心之罪”系列。

而阿加莎也曾在《自传》中提到《幸福假面》的创作:“我写了一本令自己完全满意的书……一个女子对自己的形象与认知有确切想法,可惜她的认知完全错位。读者读到她的行为、感受和想法,她在书中不断面对自己,却自识不明,徒增不安。当她生平首次独处——彻底独处——约四五天时,才终于看清了自己。这本书我写了整整三天……一气呵成……我从未如此拼命过……我一个字都不想改,虽然我并不清楚书到底如何,但它却字字诚恳,无一虚言,这是身为作者的至乐。”

如今打开《幸福假面》,你能明显感觉到,那就是阿加莎的手笔——尽管没有罪案,但一切叙述都充满悬疑感。这部几乎可以用“意识流”来形容的小说,只是记载了一位中产阶级家庭主婦在沙漠旅店内四五天间的心理活动,却让人一直被这些喃喃自语可能引发的狂潮而牵动心神,直到谜底揭开——一切还是如此地“意料之外又情理之中”。

更令人惊讶的是,“中产阶级家庭主妇在一次出走过程中意外找回自我”的设定,几十年来早被各路作家写了个遍,其中不乏影响深远的杰作。但阿加莎同样捡起这个设定,交出的却是全然不同的回答。这位推理小说女王,就算是来到了全新的领域,也一样令人惊叹不已。

或许正如女儿罗莎琳所言:“玛丽· 韦斯特马科特的作品被视为浪漫小说,我不认为这种看法公允。它们并非一般认知的‘爱情故事,亦无喜剧收场,我觉得这些作品阐述的,是某些破坏力最强、最激烈的爱的形式。”

阿加莎杀人,而玛丽诛心。