美国无人机定点清除历史演变(下)

白云湖

MQ-1“捕食者”无人机

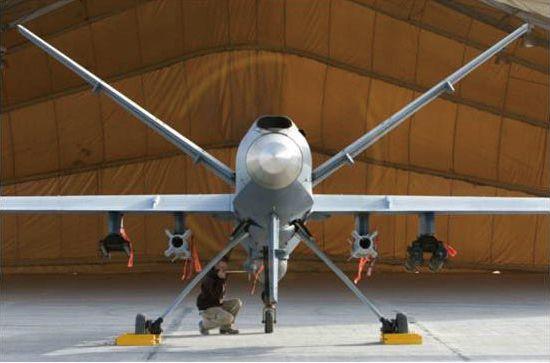

MQ-9“收割者”无人机可挂载4枚导弹和2枚炸弹

作战力量:从“捕食者”到“收割者”

美国定点清除使用的无人机有两款:MQ-1“捕食者”和MQ-9“收割者”。

MQ-1“捕食者”无人机是美国第一款察打一体无人机,2001年正式服役。其可挂载2枚AGM-114“地狱火”导弹。全长8.13m,最大翼展14.85m,有效载荷204kg,最大升限7620m,活动半径3700km,最大速度240km/h,最大续航时间42小时,可在目标上空停留24小时。2018年,美军所有MQ-1“捕食者”无人机退役,由MQ-9“收割者”无人机取而代之。

MQ-9“收割者”无人机是美军列装的第二款大型高空长航时察打一体无人机,2007年投入作战使用。其机身基于MQ-1无人机设计,但尺寸更大,长11m,翼展20m。共有6个武器挂架,最多可同时携带4枚AGM-114“地狱火”导弹和2枚GBU-12“铺路Ⅱ”激光制导炸弹或GBU-38联合直接攻击弹药。其余性能与MQ-1无人机类似。

实际上,无人机是一个复杂的系统,不仅包括飞机本身,还包括地面控制站和卫星通信链路等。一套完整的“捕食者”无人机系统包括4架无人机、2个地面控制站、1套卫星通信链路和28人机组(6名无人机操作手、12名传感器操作员/分析员、4名视频分发系统操作员和6名维护保障人员)。

按照“远程异地操控”的理念,无人机地面控制站分为前方和后方两部分。前方地面站部署在交战区前沿,所需人员不超过整个机组的50%,主要负责无人机的基本维护、挂弹、起降和近距离控制等任务。

与有人机相比,无人机起降对场地要求并不高。MQ-9无人机起飞滑跑距离只需2000英尺(约600m),现有有人机的机场跑道几乎都能满足起降要求。由于尺寸较小,无人机还能使用有人机机库,且无须考虑建设加固机库的问题,甚至一些美军海外部署的无人机临时采用了由钢结构骨架和防水帆布制作的帐篷式机库。

此外,无人机也便于装卸和运输。据称,一个架次的C-17运输机就能装下一套“捕食者”无人机系统设备和前方地面站的工作人员。4名训练有素的工作人员可在2小时内,完成卸载、安装、检测和飞行前准备等工作。2013年,美国空军特种作战司令部检验了“捕食者”无人机快速部署。他们将2架MQ-1无人机装载到1架C-17运输机上,抵达前沿基地后,在4小时之内就完成了2架无人机的所有飞行准备工作。

MQ-1无人机的机头卫星通信天线

MQ-1“捕食者”无人机的帆布帐篷机库

美军在对MQ-9无人机进行维护保养

MQ-1無人机的运输包装箱

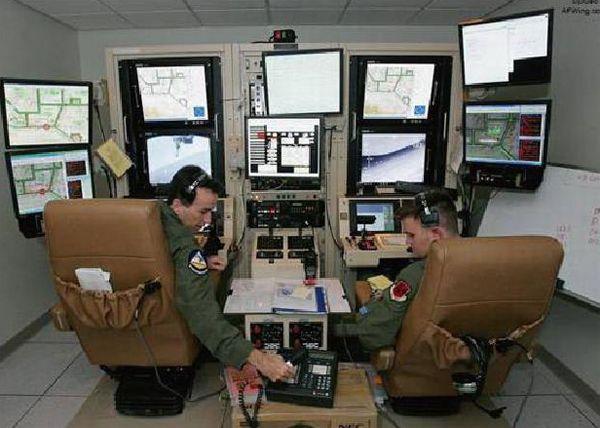

MQ-9无人机的后方地面控制站

2019年升级后的MQ-9无人机可由单人操控

正是上述优势,让美军考虑无人机的落脚点时,不必像建设常规飞机的空军基地那样兴师动众,只要东道国同意,找个合适的机场,几天内就能形成作战能力。美国在塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、埃塞俄比亚、塞舌尔、吉布提、沙特、尼日尔等多个国家建立了无人机前方地面站。

后方地面控制站位于美国本土。一套“捕食者”无人机系统的后方地面控制站包括1个任务载荷操控台,3个数据维护和任务规划操纵台,以及2个合成孔径雷达工作台,占地面积不大,可安装在一辆9m长的拖车上。伊拉克战争期间,中情局在其弗吉尼亚兰利总部,按照美国空军无人机地面站可移动式部署的设计理念,将27辆拖车联在一起,组成了一个分布式无人机地面站基地。位于美国本土的后方无人机操控员与前方伊拉克战场的无人机相距5000英里(8050km),被媒体称为“遥控作战”。

后方地面站操控员通过键盘发出的控制指令,通过Ku波段卫星链,以10kbit的速度上传给无人机。无人机侦察图像和飞行状态数据,通过Ku波段卫星链路,以1.5Mbit的高速下传给地面控制站。“捕食者”无人机的天线通信系统经中转卫星进行超视距通信,其电波往返于36000km的静止卫星时仅产生0.24秒的滞后时间,前方与后方实现“准实时”通信。无人机定点清除行动,从操控员发出攻击指令,到无人机接受指令发射导弹,再到命中目标,所需时间仅在数秒之间,可称为真正的“秒杀”。

MQ-1无人机起降场

尽管察打一体无人机融侦察和打击功能于一体,可独立完成“侦察控制打击评估”全过程,但无人机也不是包打天下、单打独干,在实际作战行动中,更多的是联合编组、联合行动、联合保障。

从历史战例看,参与无人机定点清除的力量主要包括特战小组、RQ-1无人机、MQ-1无人机、MQ-9无人机和F-15战机或F-16战机。其中,特战小组主要来自中情局特工、国防部灰狐侦察队、联合特种作战司令部下辖的三角洲和海豹六队。RQ-1无人机、MQ-1无人机、MQ-9无人机来自中情局或美国空军,F-15战机、F-16战机来自美国空军。通常,其作战编组方式有4种。

编组模式一:“特战小组+察打一体无人机”,这是目前美军最常用的定点清除作战编组,主要适用于打击位于车辆或野外的机动目标。具体行动方法为:负责侦察的特战小组发现目标后,引导MQ-1或MQ-9无人机实施目标锁定和打击,并由特战小组评估毁伤效果,搜集现场情报资料和物品。2020年美军刺杀苏莱曼尼采用了这种编组模式。

编组模式二:“无人侦察机+察打一体无人机”。该模式主要适用于清除位于车辆或野外的机动目标。具体行动方法为:负责侦察的RQ-1无人机发现目标后,引导MQ-1或MQ-9无人机实施目标锁定和打击。

在阿富汗作战的三角洲特战队员

编组模式三:“无人侦察机+察打一体无人机+战机”。鉴于无人机携带弹药量有限,当恐怖分子进入房屋建筑内时,美军通常出动F-15或F-16战机实施攻击,确保摧毁房屋炸死恐怖分子。具体行动方法为:RQ-1无人机、MQ-1无人机或MQ-9无人机发现锁定目标后,引导F-15或F-16战机实施攻击,或者同时攻击。2001年猎杀阿提夫采用的就是这种编组模式。

编组模式四:“特战小组+无人侦察机+察打一体无人机+战机”。对于特别重要且高度戒备的高价值目标,美军也会不惜一切代价,实施空地一体、有人机与无人机协同作战,确保一击制胜。2019年猎杀“伊斯兰国”头目巴格达迪采取的就是这种编组模式。

作战流程:发现—锁定—猎杀

无人机定点清除的作战流程可概括为3F“三步曲”,即“发现(Find)—锁定(Fix)—猎杀(Finish)”。

第一步,发现目标。这是定点清除的前提。除了自身获取目标情报信息以外,无人机还可能得到其他侦察力量的支援。

为了追踪清除目标的实时动向,美国构建了国家、军队、盟国和线人四位一体的大情报体系,综合利用技术侦察、武装侦察、谍报侦察等多种手段,获取目标的即时性、内幕性情报信息,准确把握目标的日常生活和行动规律,动态实时跟踪捕捉其所在方位。

具体地讲,在太空,美国借助光学侦察卫星和间谍侦察卫星上配备的外层空间侦察设备,对目标经常出没的地方进行定点侦察。在空中,利用无人侦察机和有人侦察机进行巡逻侦察。在地面,中情局特工和美军特种部队侦察分队实施人力和技术侦察。

值得特别指出的是,美国还非常重视发挥线人的作用。据《纽约时报》报道说,美军无人机刺杀苏莱曼尼行动,其情报就来源于线人提供的高度机密信息。2003年,伊拉克戰争首战就发起了对萨达姆的“斩首行动”,原因就是美国中情局得到线人举报的内幕性消息,当然事后证明这一情报是假的。

引导打击是美国无人机定点清除最常见的方式。无人攻击机在无人侦察机或地面侦察情报人员的引导下,接近目标实施精确打击。尤其是美军特种部队派出的侦察小组,可深入敌后实施侦察,查明目标后,不仅可为攻击型无人机现场指示目标,还可以评估火力毁伤效果,提取清除目标的血液、毛发等标本,进行DNA检测核实确认目标。

第二步,锁定目标。这是定点清除的关键。这个过程要把握两个重点:一要持续跟踪目标,防止“跟丢了”;二要准确分析目标,防止“打错了”。

定点清除的预定目标是恐怖组织领导人或者骨干,这些人的反侦察意识很强,防范措施严密,出行轻车简从,行踪神出鬼没,不会长期停留在某个地方,属于典型的“时敏目标”。无人机必须发挥“上帝之眼”的优势,对目标实施昼夜连续不间断“不眨眼睛”的监视,否则目标有可能稍纵即逝,留下“跟丢了”的遗憾。这就要求后方地面站的无人机操控员必须准确有效地控制无人机行动,及时调整侦察监视角度,确保把目标盯死,同时利用侦察器材连续拍照、录像,并通过卫星通信链路源源不断地将情报信息传输给后方地面控制站。

无人机并不具备核实确认目标的功能,这项工作由后方地面控制站的情报分析人员来完成。情报分析工作量繁重,2009年中情局负责的无人机每天传回大约1500小时的视频和1500张照片,情报信息浩如烟海。情报分析员根据无人机传来的实时照片、视频,与此前各种渠道获得的目标信息(比如目标身高、长相、衣着打扮、车辆、随从等)进行比对核实。确认目标难度较大,毕竟无人机的影像信息存在一定的失真度,此外,美国情报数据库中的有些目标资料陈旧,难以比对。美军对本·拉登位于巴基斯坦的住宅院落持续侦察监视了长达9个月时间。但在猎杀行动前夕,奥巴马反复询问到底有多大把握确认该目标就是本·拉登时,中情局情报分析专家说法不一,有人说40%,有人说60%,最高的说有80%的把握。

MQ-9无人机发射导弹

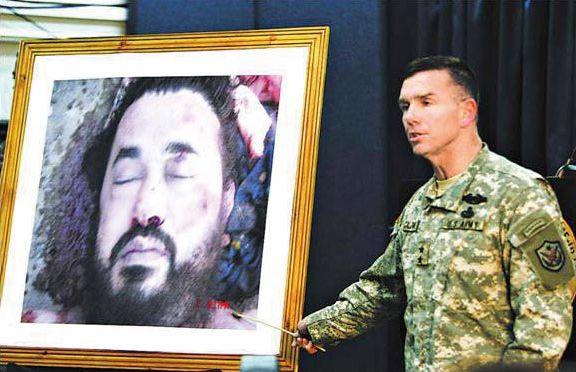

2006年美国军方发言人展示扎卡维尸体照片

从跟踪目标到確认目标、锁定目标的过程耗时较长,短则数小时,长则几十天到数月不等。以2006年美军猎杀扎卡维为例。扎卡维是一名极端伊斯兰教信徒,美军发现他经常要请教一位伊斯兰精神导师,于是美军出动无人机24小时监控这名教士,最后跟踪到他们的见面地点——巴格达郊外的一间农舍,无人机引导F-16战机将扎卡维炸死。这次行动无人机全程跟踪监视共计600多小时,而F-16战机投弹攻击仅花了几分钟。

第三步,实施猎杀。无人机携带的对地攻击武器包括小型导弹和精确制导炸弹,弹药当量较小、威力有限,主要针对坦克车辆等小型目标,适于打击机动车辆上的目标。战机载弹量大、火力猛,适于摧毁临时进入建筑物内的机动目标。然而,在战机弹药当量的选择上,却是一个难题:过多可能带来附带伤亡,过少可能完不成目标清除任务。2002年7月,以色列使用F-16战机投放重达一吨的炸弹,轰炸哈马斯军事派别领导人萨拉赫·谢哈德居所。除谢哈德被炸死外,袭击还造成13名平民死亡,其中有9名儿童,招致国际社会强烈谴责。

当然,美国使用无人机定点清除本身就是“为了目的、不择手段”的极端做法,“不怕错杀一千,就怕错过一个”,他们更担心的是没炸死或者炸错了。为确保万无一失,在条件允许时,通常在无人机攻击的同时,美军会派出特战小组实施毁伤评估,核实目标身份。击毙本·拉登时,当海豹突击队将本·拉登的尸体运到美军驻阿富汗贾拉拉巴德基地时,前方指挥员联合特种作战司令麦克雷文中将想测量尸体身高以验明正身。在没一个人带卷尺的情况下,他让一位6英尺(1.8m)高的海豹突击队员躺在尸体旁比对。之后奥巴马总统还打趣说,连炸毁价值6000万美元的直升机都不成问题,麦克雷文怎么就买不起一把卷尺?他决定,为这位上将颁发奖章时,要附送一把卷尺当作礼物!在猎杀巴格达迪和苏莱曼尼时,美军特战队员随身携带了DNA检测器,可在15分钟内完成DNA检测,核实目标身份。

实际上,上述作战流程在中情局首次运用无人机定点清除时就体现得很清晰。这就是著名的无人机猎杀阿提夫战例。

当时,阿富汗战争已经进入最后的清缴阶段。2001年11月13日晚,RQ-1“捕食者”无人侦察机的机载摄像机发现了一个可疑车队。按照工作程序,无人机将车队的这些图像通过加密卫星通信系统,实时地传输给远在美国本土佛罗里达州的地面控制站。情报分析人员初步判断,认为这可能是“一条大鱼”,又迅速将信息转送给五角大楼和中情局。经过多名情报专家会商,最后判定:这支车队里一定有基地组织的重要头目。指挥中心随即命令操控员,控制RQ-1无人机紧紧盯住这一目标。同时,派出MQ-1无人机接近目标,准备随时发起攻击。

11月17日凌晨1时左右,车队到达一个村镇后,主要人员住进了一栋三层楼的旅馆。当时虽然可以立刻发起攻击,但指挥人员考虑到目标十分重要,而MQ-1无人机仅能携带2枚导弹,火力有限,为确保行动万无一失,协调调动了3架F-15E战机实施火力支援。F-15E战机装有“兰盾”夜间低空导航系统,GBU-15型激光制导炸弹的命中偏差不大于1m。

无人机锁定一辆皮卡车

一声令下,3架F-15E对可疑人员居住的房间分别投下1枚GBU-15型激光制导炸弹,MQ-1无人机也向停车场内的汽车发射了2枚“地狱火”导弹。3枚GBU-15和2枚“地狱火”全部准确命中目标,现场一片火海,人员全部毙命。

当时,美国并不知道他们炸死了基地组织二号人物阿提夫。美国指控阿提夫是1998年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆恐怖袭击事件和“9·11事件”的主要策划人。在阿富汗战争中,阿提夫负责指挥基地组织惟一的战斗建制旅——第55旅。

在袭击发生数小时后,美国军方截听到一名塔利班特工从阿富汗发出的卫星电话信号,经过美方的情报系统破译之后,获知有多名基地组织高层官员在此次袭击中阵亡,其中包括57岁的阿提夫。与此同时,英国军方也在随后截听到另一则对话,从另一个侧面证实了上述消息。

从2001年美国首次运用无人机定点清除,至今已近20年。梳理其发展变迁,美国无人机定点清除的打击对象在不断拓展,从恐怖组织头目发展到普通恐怖分子,再到反美武装分子,直至外国领导人和政治家;打击范围在不断延伸,从交战区到非交战区,从中东到非洲;打击手段在不断升级,从MQ-1无人机到MQ-9无人机;组织指挥在不断规范,从中情局到国防部;从发现目标到锁定目标到猎杀评估,其战术流程也在不断完善。

尽管国际社会强烈反对,美国国内质疑不断,但种种迹象表明,美国不但不会收敛,可能会进一步变本加厉,在无人机定点清除的这条不归路上越走越远。

实习编辑/赵怡然