创新 高质量发展动力源

本刊记者 张小红|文

有色金属行业获得国家科技奖励数量及科技含量不断提高,为近距离了解有色金属行业近几年荣获“国家科技奖”的具体情况,促进科研成果在实际中的应用,同时,希望通过了解及宣传行业的这些获奖成果,来窥见全行业科技创新的现状与发展趋势,激发全行业科技创新的潜能与热情,本刊记者专访了中国有色金属工业协会副秘书长兼科技部主任张洪国。

作为我国最权威的政府科技奖励,一年一度的国家科学技术奖励大会,不仅是科技界,全社会都在关注。从近几年的获奖情况可以看到,我们的科技成果从零星到井喷,从量变到质变,中国科技正站在飞跃发展的新起点,彰显着中国新时代的强大创造力。

有色金属行业也不例外,获得国家科技奖励数量从2017年度的6 项到2018年度的10 项,再到2019年度的13 项,项目数量逐年增加,科技含金量不断提高,尤其在有色冶金技术方面,部分技术指标已达到国际前列。

为近距离了解有色金属行业近几年荣获“国家科技奖”的具体情况,促进科研成果在实际中的应用,同时,希望通过了解及宣传行业的这些获奖成果,来窥见全行业科技创新的现状与发展趋势,激发全行业科技创新的潜能与热情,近日,本刊记者专访了中国有色金属工业协会副秘书长兼科技部主任张洪国,以下为采访实录。

“冶金炉窑强化传热关键技术及应用”项目团队代表在北京领奖

★获奖数量逐年增加,说明创新已深入行业高质量发展理念

本刊记者:从近三年有色行业获国家科技奖的情况看,获奖数量在逐年增加,从2017年度的6 项到2018年度的10 项,再到2019年度的13 项。这个现象说明什么?您认为发生这种变化的原因是什么?

张洪国:科技奖励制度是我国长期坚持的一项重要制度,是党和国家激励自主创新、激发人才活力、营造良好创新环境的一项重要举措,对于促进科技支撑引领经济社会发展、加快建设创新型国家和世界科技强国具有重要意义。近几年,有色金属领域获得国家科技奖励项目逐年增多,体现我国有色金属行业技术发展与国外发达国家差距在不断缩小,在有色冶金技术方面,部分技术指标已达到国际前列。获奖项目成果充分体现我国“创新型国家建设”战略的贯彻实施,创新已深入有色金属行业发展理念,成为行业高质量发展的重要支撑。

有色金属行业举办创新大会

★2019年度获奖项目代表了当前有色行业科技创新最高水平

本刊记者:从获奖内容看,您认为2019年度13 个获奖项目释放出哪些信号?

张洪国:充分展示了有色金属工业科技创新硕果,代表了当前我们行业科技创新的最高水平,特别是在诸多“卡脖子”高性能新材料领域有所突破。一是高性能材料有突破,近终型精细制备技术得到发展,反映行业产业链向下游精深加工延伸,产业结构向高端转型发展。二是有色冶金领域体现强化生产、降低能耗、综合利用和环境友好、绿色发展,在固废资源再生利用方面取得长足发展。三是“脉冲强磁场国家重大科技基础设施”获得科技进步一等奖,为基础研究和原始创新奠定基础。四是地质成矿预测和找矿技术得到突破,为保障我国资源安全提供支撑。

★行业创新还处于初级阶段,要发挥科技创新对核心技术的引领,要强化企业创新对核心技术的主导作用

本刊记者:结合近几年的获奖情况,以及面对我们要建设“有色金属工业强国”这样的目标,请您谈一谈有色行业当前在科技创新方面的一些特点、难点以及努力方向。

张洪国:当前我国有色金属工业技术创新大部分还处于引进、仿制、吸收阶段,企业缺乏研发创新动力,与发达国家产业技术创新发展相比,还处于初级阶段,正从技术引进向原始创新迈进,尚未完全进入“需求驱动-自主创新”,甚至“技术驱动-自主创新”阶段。具有自主知识产权的技术储备(发明专利、原创成果)还不足,造成有色金属行业在高端产品方面缺乏核心技术和品牌,对外依赖度高。同时高端技术与装备专利使用费昂贵,国产装备技术水平低、可靠性差,关键配套装备和核心部件严重依赖进口。

要建设有色金属工业强国,一要强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,发挥科技创新对核心技术的引领。二要强化企业创新对核心技术的主导作用。企业是创新的主体,发挥企业的积极性、创造性,加大核心技术研发投入力度,实现核心技术突破。三要产学研结合、上下游衔接、大中小企业协同攻关,加快核心技术科技成果转化和产业化。

★我们行业更需要国际领先的、节能降耗的、环保的创新技术

本刊记者:请您举例说明在现实生产或生活中应用很好、带来巨大改变或收益的获奖项目。我们行业需要什么样的科技创新?

张洪国:由昆明理工大学等单位完成的“冶金炉窑强化供热关键技术及应用”,获2019年度国家科技进步二等奖。该项目针对传统冶金炉窑强化供热导致炉体寿命短、金属直收率低、金属工件过热过烧、产品成材率低的难题,研发了熔池熔炼炉富氧旋流混沌搅拌强化供热技术和加热炉旋流混沌燃烧强化供热技术,打破了发达国家在高端金属材料热加工过程中精准均匀加热的技术垄断。成果应用于中铜、金川、宝钢、中信戴卡以及炉窑制造、高铁轴承制造等企业,部分技术出口美、德、日等21个国家,全球累计用户达627 家。

由全球能源互联网研究院有限公司、中南大学等单位完成的“铝合金节能输电导线及多场景应用”获2019年度国家科技进步二等奖。该项目发明了高导电率的硬铝、中强铝合金和耐热铝合金导线,突破了成分与组织精确调控的关键技术,开发了导线多场景应用的关键技术及配套产品。三类导线相比现役导线,导电率分别提高4.0%、3.9%、3.3%。整体技术达到国际先进水平,主要技术指标达到国际领先水平。近三年累计架线2.15 万公里,实现了低损耗电力传输,达到了节能降耗的目的。

由中南大学等单位完成的“红土镍矿冶炼镍铁及冶炼渣增值利用关键技术与应用”获2019年度国家科技进步二等奖。该项目对镍铁生产工艺进行全方位的技术创新,发明了红土镍矿选择性固态还原-磁选制备镍铁新工艺,开发出还原熔炼渣系优化调控新技术及镍铁渣制备复相耐火材料新方法,实现了镍铁的高效低耗低成本生产与镍铁渣的高效增值利用。

由大连理工大学、有研半导体材料有限公司等单位完成的“大尺寸硅片超精密磨削技术与装备”项目获2019年度国家技术发明二等奖。大尺寸硅片的超精密磨削是IC 芯片制造关键工艺流程,该技术和设备一直被国外垄断。有研半导体与大连理工等单位历经十年联合攻关,在大尺寸硅片超精密磨削工艺技术与设备方面取得重大突破。“大尺寸硅片超精密磨削技术与装备”项目研制的设备关键技术指标居国际领先水平。打破了国外垄断,填补了国内空白,为“中国芯”制造提供了有力的基础支撑。有研半导体利用公司建设的国内首条300 毫米硅片生产线,开展了设备和工艺的应用验证及性能考核,为项目的顺利完成作出了重要贡献。

由金川集团股份有限公司完成的“镍阳极泥中铂钯铑铱绿色高效提取技术”项目获2019年度国家科技进步二等奖。该项目通过发明“铂钯高效富集及分离”“短流程精炼钯”“两步还原精炼铂”“铑铱高效精炼”4 项技术,解决了传统工艺金属回收率低、流程长、污染物排放量大、原料适应性差等缺点,取得了良好的经济和社会效益。金川集团一线工人潘从明高级技师为有色行业首次获得工人农民组国家科技进步奖,体现了金川集团对一线工人技术创新的重视与支持。

★国家科技奖项在缩减和优化,获奖难度进一步上升,中国有色金属工业协会作为提名国家科技奖的渠道,有义务有责任将行业有影响力、有显示度、有引领性的时代成果推进国家科技奖励“殿堂”

本刊记者:国家科技奖的门槛有多高?哪些对象可以参与评选活动?基层员工是否也有机会参与?对行业内希望参加评选的企业或单位,有色协会有哪些建议又能够提供哪些帮助?

张洪国:近年来,国家科技奖励按照《关于深化科技奖励制度改革的方案》提出的“提高质量、减少数量、优化结构、规范程序”总要求推进改革,国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖三大奖总数由400 项缩减为不超过300 项,进一步优化了奖励结构,规范和完善了评审程序,奖励的权威性和公信力进一步提升。每年年底党和国家组织的重大科技活动就是召开国家科技奖励大会,习近平总书记和李克强总理等党和国家领导人亲自为获奖人员颁奖,体现了崇高的荣誉。

国家科技奖励深入改革,获奖项目数量减少进一步提高了获奖门槛,获奖比例减少,困难进一步上升。按照《国家科技奖励条例》和实施细则,国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖都是以项目奖励形式,分设一等奖和二等奖,规定了获奖人员和单位数量,并不限定候选人的身份,只要对项目成果技术内容做出贡献项目人员均可作为项目完成人申报。申报项目应该是有色行业的技术排头兵,是行业优秀科技成果,并且经过三年的实际应用,效果显著。应该突破了相关领域的技术瓶颈,推动了相关领域的技术进步,提升了国际竞争力,取得了显著的经济效益和社会效益。对于候选项目,国家科技奖励办明确要求,反对“包装”,反对“拼凑”,鼓励“十年磨一剑”的项目申报。

有色协会作为提名国家科技奖的渠道,有义务有责任将行业有影响力、有显示度的时代成果推进国家科技奖励“殿堂”,在国家科技奖励层面发出有色声音。对于提名国家科技奖项目,我们提倡产学研结合,提前三到五年培育布局,注重知识产权和第三方评价,要体现应用效果,并做好技术推广和交流宣传,在行业和社会上形成一定影响力。不能存在知识产权纠纷和单位个人排序争议,避免存在任何投诉异议的环节。

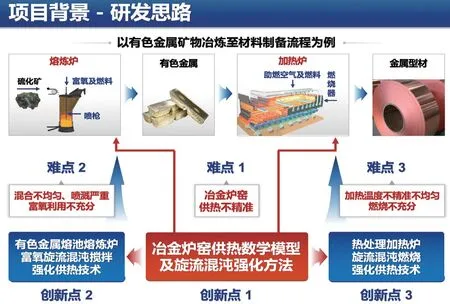

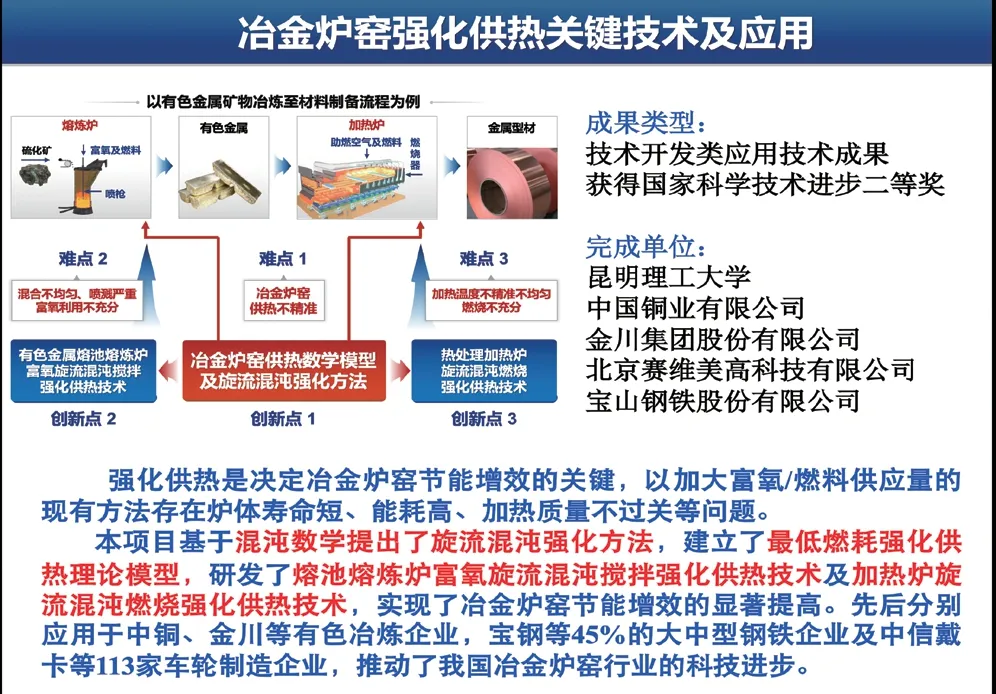

项目名称:冶金炉窑强化供热关键技术及应用

1.奖项

国家科技进步奖二等奖

2.项目主要完成单位

昆明理工大学,中国铜业有限公司,金川集团股份有限公司,北京赛维美高科技有限公司,宝山钢铁股份有限公司

3.项目主要完成人

王华,王冲,刘日新,刘玉强,饶文涛,施哲,孔德颂,王仕博,杨伟,黄夏兰

4.项目简介

针对传统冶金炉窑强化供热导致炉体寿命短、金属直收率低、金属工件过热过烧、产品成材率低的难题,研发了熔池熔炼炉富氧旋流混沌搅拌强化供热技术和加热炉旋流混沌燃烧强化供热技术,打破了发达国家在高端金属材料热加工过程中精准均匀加热的技术垄断。

5.项目创新成果

(1)建立了冶金炉窑最低燃耗强化供热理论模型。针对传统的强化供热是用增大热负荷的方式来实现因而导致能耗高等问题,基于混沌数学提出了旋流混沌强化方法,建立了冶金炉窑最低燃耗强化供热数学模型,并用于指导技术研发,以实现用最小的搅拌动能达到充分搅拌熔池减小喷溅,促进氧-硫的放热反应和自热熔炼或用最低的燃料消耗达到均匀加热、提高质量。

(2)研发了熔池熔炼炉富氧旋流混沌搅拌强化供热技术。针对熔体喷溅导致设备寿命短的难题,提出了旋流混沌搅拌方法,开发了富氧浸没式顶吹旋流混沌搅拌强化供热技术、炉膛底部富氧旋流脉动振荡混沌搅拌强化供热技术、富氧侧吹射流泉涌混沌搅拌强化供热技术和富氧旋流混沌搅拌效果测控技术。产业化表明:用最小的搅拌动能促进了氧-硫的放热反应,达到了均匀搅拌熔池、减小喷溅的目的;喷枪寿命由4~6 天 提 高 至12~15 天,提 高了170.0%,炉体寿命由28 个月延长至平均35 个月,提高了25.0%,最长炉寿达50 个月。渣中金属含量由0.767%降至0.572%,降低了25.42%,金属直收率由93.46%提高至94.10%提高了0.68%,能耗由176.0 千克标准煤/吨铜下降至130.1 千克标准煤/吨铜,下降了26.1%。

(3)研发了加热炉旋流混沌燃烧强化供热技术。针对金属工件加热均匀性难以精准化的难题,提出了旋流混沌燃烧与高温炉气涡旋流态耦合的强化加热方法,开发了智能“黑匣子”温度检测技术及设备、最佳加热制度精准调控技术和混沌旋流燃烧与高温炉气涡旋流态强化加热技术。产业化表明:实现了用最小的燃料消耗均匀加热,达到金属工件的实际加热温度曲线与理论值的精确匹配,保证了加热质量。铝轮毂热处理温度可精确到1℃~3℃,能耗下降了15.2%。400×2300×4800 毫米宽厚钢板的加热温度均匀度可达8℃~10℃以内;应用于航空航天、高铁等领域的23×2200×13000 毫米大尺寸高性能铝板的加热均匀度控制到3℃以内、成材率突破了99.8%。

6.项目成果应用

据不完全统计,该项技术成果应用于生产,近三年累计节能18.4 万吨标准煤,减排二氧化碳49.6 万吨,取得了良好的经济效益和节能减排效益。在国内,成果应用于中铜、金川、宝钢、中信戴卡以及炉窑制造、高铁轴承制造等企业,近三年累计实现新增销售额超过700 亿元,此外,加热炉智能测温及精准调控等技术及设备已先后出口德国、日本、美国、俄罗斯等21 个国家和地区,全球累计用户达 627 家。

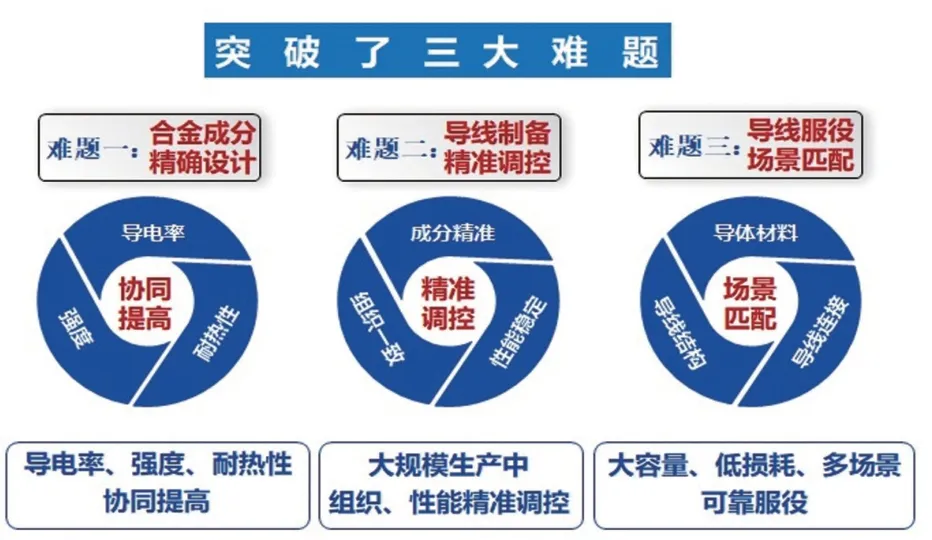

项目名称:铝合金节能输电导线及多场景应用

1.奖项

国家科技进步奖二等奖

2.项目主要完成单位

全球能源互联网研究院有限公司,中南大学,国网辽宁省电力有限公司,上海电缆研究所有限公司,国网湖南省电力有限公司,亨通集团有限公司,远东控股集团有限公司

3.项目主要完成人

李红英,韩钰,祝志祥,陈保安,杨长龙,党朋,刘蛟蛟,袁骏,马军,汪传斌

4.项目简介

项目发明了高导电率的硬铝、中强铝合金和耐热铝合金导线;突破了成分与组织精确调控的关键技术;开发了导线多场景应用的关键技术及配套产品。三类导线相比现役导线,导电率分别提高4.0%、3.9%、3.3%。整体技术达到国际先进水平,主要技术指标达到国际领先水平。

5.项目创新成果

(1)基于不同场景的服役性能要求,设计了铝合金导线的关键微结构组织模式,发现并揭示了与基体共格且具有L12 结构的纳米复合粒子对力-电性能协同发展的有益作用及关联机理,提出了“多元化、促复合、控总量”的微合金化准则,突破了导电率与强度、耐热性此消彼长的技术瓶颈,发明了多种节能导线的成分配方。

(2)针对满足不同场景需求的成分配方,开了选择性调控的熔体处理技术,发明了诱导多元微合金元素充分脱溶和抑制沉淀相粗化的组织调控技术,通过杂质元素的有效利用和关键微结构的精细调控,实现了质量和性能稳定的多种铝合金节能导线的批量生产,在保证其他性能指标不降低的前提下,使耐热铝合金、中强铝合金、硬铝合金的导电率有较大程度提高。

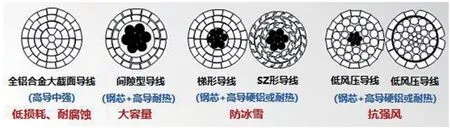

(3)面向电网增容、节能的多场景需求,提出了绞线结构及导体用材的差异化原则,依托国内多条典型服役环境地区的66 千伏~100 千伏输电线路的工程师范应用,形成了新型节能导线的设计、制造、应用标准,提出了特高压、远距离、大跨越、高海拔、覆冰、强风、腐蚀等多种场景的应用技术规范,实现了高导电率铝合金输电导线的多场景应用和可靠运行。

6.项目成果应用

项目成果整体技术达到了国际先进水平,导电率指标处于国际领先水平。每年可减少线路损耗逾1 亿千瓦时,节约3.6 万吨标准煤,减少二氧化碳排放42 万吨。近三年销售三类导线22.31万吨,新增产值36.26 亿元,新增利税2.33 亿元,创汇5210 万美元。累计架线2.15 万公里,实现了低损耗电力传输,达到了节能降耗的目的。

目前,该项目已在全国推广应用,成功服务于十余个省市不同环境条件下的60 条输电线路,为更多地区织就坚强智能电网,驱动地方经济建设与发展。同时,该项目成果还走出国门,应用于众多国外输电线路工程,服务“一带一路”倡议建设,助力提升我国线缆制造领域的国际影响力。

电力资源和电力负荷分布严重失衡

突破的难题

高导电率铝合金导线结构