综合勘察技术在山区特长隧道勘察中的运用

黄星星

(福建省交通规划设计院有限公司,福州 350004)

近年来随着福建省公路网的快速发展, 城市人口的密集,交通流量的增大,城市交通网迫切地需要与周边公路网进行快捷的联通,以减轻城市交通流通压力,而对靠山发展的城市采用隧道穿越山岭连通至省公路网, 有利于缩短里程,减少行车时间,实现快捷的交通,减少城市交通压力;而此类隧道往往地形地物、地质条件复杂,特别是山区,复杂地质条件下的深埋特长隧道勘察,成为公路勘察中的难点。

本文以福州城区北向第二通道工程北岭隧道勘察工作为例, 探讨综合勘察技术方法在山区深埋特长隧道勘察中的应用。

1 工程概况

北岭隧道位于福州市晋安区新店镇廷坑村东北侧至宦溪镇湖中村南侧山体中。 隧道右线起迄桩号YK4+695~YK12+678, 长7983 m; 左线起迄桩号ZK4+695~ZK12+610,长7915 m。设计隧道为双洞分离式特长隧道,最大埋深约465 m,净空13.75×5.0 m(宽×高);左右线进口洞门采用削竹式,出口洞门采用端墙式。

2 隧址区工程地质条件

2.1 地形地貌

隧址区位于构造侵蚀低山地貌区, 地形起伏变化大, 进出口段山坡坡度约15°~25°, 进口处地面高程98.7~164 m,出口处地面高程93.5~123 m,隧道轴线地表最高点高程590 m,相对高差约366 m。 进口段山坡坡度约为10°~15°,地形起伏不大,地表植被稍发育;出口段山坡自然坡度约为20°~25°,地形起伏较大,地表植被发育,山坡自然坡体稳定。

2.2 地质构造和地震

据区域地质资料, 本隧道位于闽东火山断裂带中北部,长乐-南澳断裂带北侧,断裂构造发育,区域上主要受北东东向的叶洋-贵安断裂带影响, 为永定-连江断裂带的北段,主要发育一系列北北东向断裂,断裂带走向总体为NE60°,断裂带长约28 km,宽约3.5~5 km,带内断层以右旋张性或张扭性断层为主, 各断层平面呈平行排列,剖面呈阶梯状组合。 断层表现为岩体节理裂隙发育,岩体破碎,并伴有绿泥石化、叶腊石化现象,部分断层见花岗斑岩、辉绿岩及闪长岩贯入,区域上呈透镜状或串珠状展布。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016 版附录A 及《福州城区北向第二通道工程(晋安段)线路工程场地地震安全性评价报告》, 场区地震基本烈度为7 度区,设计基本地震动加速度值为0.10 g,中硬场地土,地震动加速度反应谱特征周期值为0.45 s[1]。

2.3 地层岩性

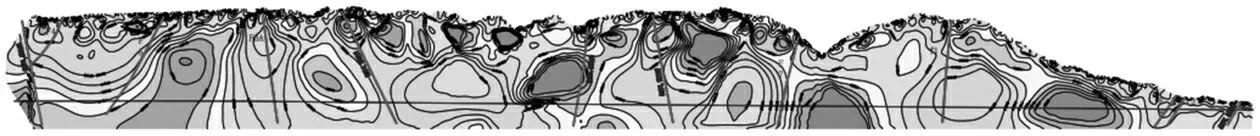

根据工程地质调绘及钻探成果表明, 本隧址场区表层为第四系冲洪积层(Q4al+pl)粉质粘土层;第四系坡残积土(Qel-dl),下伏下伏基岩为侏罗系南园组凝灰熔岩(J3n)及其风化层,局部见燕山晚期花岗闪长岩(γδ53)侵入,花岗斑岩(γπ)、辉绿岩(β)、闪长岩(δ)岩脉等多顺构造带贯入。 隧址区纵断面示意见图1。

2.4 不良地质

图1 北岭隧道工程地质纵断面示意图

隧址区未见有空洞、 临空面、 采空区等不良地质作用;根据场地周边环境地质条件分析,场地周边未发现滑坡、泥石流等不良地质作用,仅隧道进口YK4+776 洞顶右侧15 m 发育一土质崩塌,长度15~20 m,高度5~8 m,厚度约为1~2 m,陡壁坡度近垂直,其规模较小,系修筑山间道路开挖形成陡峭临空面, 在降雨作用下土体饱和而失稳,崩塌土体主要为残坡积层,现已清理,该土质崩塌对隧道影响较小。

2.5 水文地质条件

本隧道区地表水主要分布于山间沟谷溪流中, 主要为多为常年性水流,主要接受大气降水的补给,受季节性影响变化较大。

地下水主要为风化带网状孔隙裂隙水、 基岩构造裂隙水,风化带孔隙裂隙水赋存于基岩风化带,水量贫乏,主要对洞口及进洞口段的隧洞施工和围岩稳定有影响;基岩构造裂隙水赋存于基岩的裂隙中,受构造发育情况控制,一般地区导水性弱,但构造破碎带附近,其导水性较好,主要接受大气降水及地下水侧向补给,水量变化较大。

3 综合勘察技术应用

为查明本隧道隧址区工程地质条件, 本隧道勘察采用了工程地质调绘、钻探、浅层地震、人工场源大地电磁法(即可控源大地电磁法CSAMT)、大功率激电测深法、孔内声波测绘、地应力测试、钻孔水位恢复试验、抽注水试验、室内岩土试验等多种勘察手段。

3.1 工程地质调绘

在研究区域地质背景资料的基础上, 对拟建隧道两侧250 m 范围内, 进行精度1:2000 工程地质测绘工作,对不良地质、特殊岩土路段和地质构造发育路段,若实际情况需要时, 应扩大测绘范围; 本隧道累计完成1:2000带状工程地质调绘4 km2,地质调绘点340 个。

主要调绘内容如下:

①地层岩性的特征、 分布、 成因年代及相互接触关系;②地形地貌成因、类型、分布、规模、形态特征等;③地质构造的类型、产状、规模、分布范围及其对隧道的影响;④不良地质的类型、分布范围、规模、形成条件及其对隧道的影响;⑤地下水的类型、埋深、赋存、补给、排泄和径流条件,以及水系、井、泉的分布位置、高程和动态特征等;⑥特殊性岩土的类型、分布范围、工程性质及其对隧道的影响;⑦隧道施工影响范围内地表既有建筑分布、使用情况及隧道施工对建筑的影响[2]。

3.2 物探

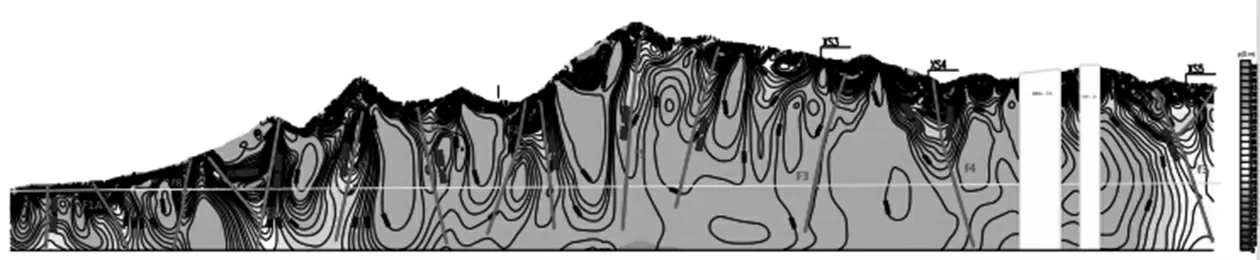

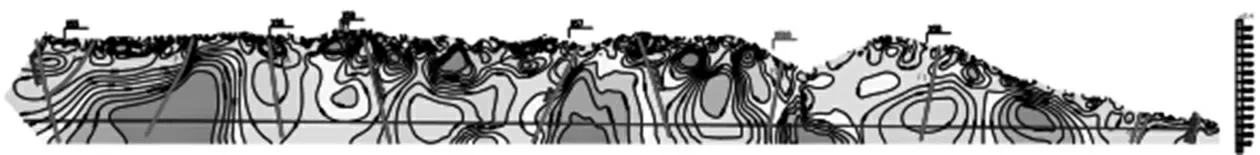

本隧道勘察在初勘阶段根据地形、 地物条件采用人工场源大地电磁法(即可控源大地电磁法CSAMT)和大功率直流电阻率电测深法(大功率激电测深法,最大供电电流达到2A 以上),对隧道纵轴线进行双向贯通测试;前段(K4+705~K8+240) 段受到地形起伏及远期人文干扰的影响,采用抗干扰能力强的人工场源大地电磁法(即可控源大地电磁法CSAMT), 成果见左右洞可控源大地电磁法CSAMT 成果见图2~3;后半段(K8+200~K12+660)由于受到乡镇民用电及附近几条超高压输电线路的影响, 则采用抗交流干扰能力强的大功率直流电阻率电测深法(大功率激电测深法,最大供电电流达到2A 以上),成果见左右洞大功率激电测深法成果见图4~5; 洞口段横向断面则采用浅层面波法测试; 在详勘阶段对原初勘物探成果异常地段和可疑构造发育地段采用钻探进行进一步验证, 并充分利用钻探成果, 对钻孔基岩段采取声波测井法,获取岩体与岩块的弹性纵波速度,为计算隧道围岩岩体的完整性指数提供参数。

图2 北岭隧道右洞K4+705~K8+240 可控源大地电磁法CSAMT 解释断面图

图3 北岭隧道左洞K4+705~K8+240 可控源大地电磁法CSAMT 解释断面图

图4 北岭隧道右洞K8+200~K12+660 大功率激电测深解释断面图

图5 北岭隧道左洞K8+200~K12+660 大功率激电测深解释断面图

本隧道勘察累计完成人工场源大地电磁法(即可控源大地电磁法CSAMT)7340 m 和大功率直流电阻率电测深法(大功率激电测深法)9100 m,浅层面波200 m,孔内声波测试10 孔,4362 点。

3.3 钻探

钻探工作量布置主要在隧道工程地质测绘、 物探解译基础上进行, 隧道进出口钻孔按横断面在隧道左右洞两侧进行布置,以查明隧道进出口工程地质条件;洞身钻孔重点对构造带、富水带、物探异常带、重要岩性接触带在隧道外侧进行布置,以验证物探异常带,查明异常带特征和性质。

本隧道勘察共布置钻孔22 个,总进尺3312.93 m。其中大于100 m 的隧道洞身钻孔9 个, 最深钻孔孔深347.99 m。

3.4 测试及试验

本隧道在钻孔完成后, 主要进行的测试试验包括孔内声波测试、地应力测试、钻孔水位恢复试验、抽注水试验、室内岩土试验等。

孔内波速测试主要对钻孔中-微风化基础段进行,累计完成10 个孔,测试深度2176 m,测点4362 个;水位恢复观测22 次,抽水试验8 孔,注水试验1 孔;室内试验完成土样12 组,岩样32 组,水样6 组。

地应力测试参照临近贵新隧道施工图设计阶段成果, 由于已建成的福州绕城公路的贵新隧道隧底设计标高为72.6~126.0 m,洞身最大埋深约为465 m,本隧道隧底设计标高为77.72~84.0.0 m, 洞身最大埋深约为482 m,两处隧道地应力条件及工程地质条件相似;参照贵新隧道施工图设计阶段对贵新隧道洞身钻孔SS10 采用水压致裂法进行了现场地应力试验成果, 最大水平主应力值为13.32 MPa,ZK6+350~ZK7+440、YK6+440~YK7+540强度应力为6.5,隧道埋深超过340 m 属高应力区,开挖过程中可能出现岩爆。

4 勘察成果

通过合理有序的综合地质勘察, 查明了北岭隧道的工程地质条件,得出了以下成果。

(1)根据工程地质调绘、物探、钻孔及室内试验结果,隧道围岩以中-微风化侏罗系南园组凝灰熔(J3n)为主,局部见燕山晚期花岗闪长岩(γδ53)侵入,花岗斑岩(γπ)、辉绿岩(β)、闪长岩(δ)岩脉等顺构造带贯入。

(2)根据工程地质测绘、物探成果,隧址发育11 条断层构造带及8 条节理裂隙密集带, 并经钻探和地表测绘验证,断层构造带表现为带内岩体极破碎,呈土状夹砾石状,见绿泥石化、硅化等,部分见花岗闪长岩、花岗斑岩、辉绿岩及闪长岩岩脉贯入充填; 部分断层地表测绘断裂面呈锯齿状,发育反向阶步,断面见擦痕,两侧裂隙见泥状物质充填;断层构造带对本隧道围岩级别影响明显,围岩级别为IV-Ⅴ级。 节理裂隙密集带表现为节理裂隙极发育,裂隙面见铁锰质渲染,岩体破碎,呈中风化,岩芯呈碎块状,对隧道围岩级别有一定影响,围岩级别为IV 级。

(3)隧道涌水量主要采用两种方法进行预测,一是根据铁道部《铁路工程水文地质勘察规程》中的地下水动力学法, 分别采用古德曼经验公式和佐藤邦明经验公式预测隧道单洞最大涌水量和正常涌水量;二是根据《水文地质手册》及《铁路工程水文地质勘察规范》中水均衡理论的降水入渗法计算隧道涌水量,综合两种计算结果,该隧道正常涌水量建议值为13500 m3/d。

(4)拟建隧道洞底位于二水源通道洞顶标高以上80 m左右,对二水源通道影响较小,但对宦溪镇、黄田村等附近村庄影响较大, 且隧址区在宦溪镇分布3 条构造带(F4、F5、F6), 其中F4 构造带物探显示为低阻富水段,同时地表测绘显示,F4 构造带附近分布水井、泉及冲沟,水井水流量为5.5 m3/d,泉流量0.005~0.02 m3/s;由于3 条构造带相隔较近,彼此间易形成导水通道,结合二水源通道在宦溪镇施工期间出水量较大, 本隧道标高高于第二水源通道、更接近地表且断面大于第二水源通道,施工期间可能会产生较大涌水量, 施工时应注意加强隧道超前地质预报工作,同时做好涌水专项预案。

(5)本次勘察地应力测试参照临近贵新隧道施工图设计阶段成果,对贵新隧道洞身钻孔SS10 采用水压致裂法进行了现场地应力试验成果, 最大水平主应力值为13.32 MPa,经计算本隧道ZK6+350~ZK7+440、YK6+440~YK7+540 强度应力为6.5,隧道埋深超过340 m 属高应力区,开挖过程中可能出现岩爆。

(6)按照《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)进行隧道围岩的分级,根据岩石饱和单轴极限抗压强度(Rc)及物探测井的岩体的完整性(Kv),结合地下水、节理裂隙、围岩应力状态等进行计算,隧道围岩级别划分为Ⅱ-Ⅴ级,其中Ⅱ级围岩约占36.8%,Ⅲ级围岩约占33.8%,Ⅳ级围岩约占21.3%,Ⅴ级围岩约占8.1%。

5 结论

(1)复杂地质条件下的特长隧道勘察应在充分分析区域地质背景基础上,通过物探与工程地质调绘相结合,采用钻探、试验等多种勘察方法,相互验证、相互补充,可得出较为详实的最终成果。

(2)隧道洞身钻探往往花费较大的人力、物力,应在工程地质调绘及物探工作完成的基础上分重点、 分目的进行布置,对本隧道的地层岩性复杂、构造发育及水文地质特殊等对围岩级别和设计方案影响较大的地段进行重点布置,同时开展孔内声波测试、地应力测试、钻孔水位恢复试验、抽注水试验、室内岩土试验等原位测试及试验,以充分利用钻探成果。

(3)深埋特长隧道的勘察,在选用物探方法时,应充分考虑地形地貌、地物环境等因素,本项目为减少地表超高压线的影响, 后半段采用抗交流干扰能力强的大功率直流电阻率电测深法(大功率激电测深法,最大供电电流达到2A 以上),经钻探验证,效果较好,地质异常均在钻孔中有揭示;在布置物探时,可考虑先布置单轴线,在根据异常情况局部布置双轴向或垂直轴向布置, 以确定异常带走向。

(4)隧道施工应根据动态设计、信息化施工的原则进行,由于受地形地质条件复杂、埋藏深度大等诸多因素的影响,无法较准确判定围岩级别,施工时应做好开挖断面的观测和描述工作, 并做好隧道的超前地质预报和监控量测工作。 超前地质预报工作,建议采用开挖掌子面、洞顶、 壁的岩土观测和地质雷达反射波法结合红外线测量等方法进行,对于可能出现突、涌水的富水地段,必要时建议采用超前水平钻孔等方法进行超前地质预报; 并根据预报成果,相应地调整施工方法或围岩支护措施。