汪藻撰《宋故朝散郎致仕赐绯鱼袋王公墓志铭》考述

包文运夏洁

江西矿冶博物馆藏有一批宋代墓志碑刻实物,是研究宋代赣东北地区政治、文化、家族兴衰等不可多得的史料。其中《宋故朝散郎致仕赐绯鱼袋王公墓志铭》具有较高研究价值,该墓志撰文者为北宋末、南宋初文学家汪藻,书丹者为江西上饶玉山布衣郑同,墓志主人为江西上饶婺源武口王氏家族的王汝平。本文从该墓志志文出发,结合地方府志、县志等文献资料,对墓志主人及其家族进行考证,并就书丹者郑同以及墓志书风源流略作考论。

一、《宋故朝散郎致仕赐绯鱼袋王公墓志铭》概况

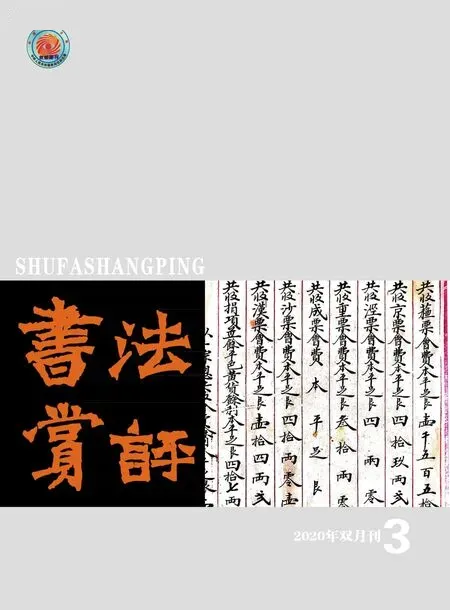

《宋故朝散郎致仕赐绯鱼袋王公墓志铭》(以下简称《王汝平墓志》),有盖。2005年出土于江西省德兴市海口镇。纵100 厘米,横82 厘米,厚6 厘米。志文和志盖均为楷书。铭文22 行,满行40 字,共749 字,部分文字有损,志文如下:

宋故朝散郎致仕赐绯鱼袋王公墓志铭

朝请郎,试中书舍人,赐紫金鱼袋汪藻撰

怀玉郑同书并题盖

建炎元年,朝请大夫、秘阁修撰王愈,以书走广陵,属其邑人汪藻,曰:“愈不天,不能事亲,先人弃诸孤,将以明年九月丙午葬德兴县灵湖之王塘。惟先人束发,读书立训,故为后学宗,抱能不施,以不大振耀,惟不肖孤才,下不能嗣事,使其名声显闻。今既返九原,若不别(注:汪藻《浮溪集》中为“刻”)藏,懼日远日忘,终泯泯无诏(注:汪藻《浮溪集》中为“闻”)。惟夫子赐之铭,以宠绥其殁,假王氏无穷之休,敢请。”藻曰:“噫,是吾邑老成,望其貌如东郭顺子,听其言如仲长公理,叩其学如皇甫士安者也。铭其可辞?”

君讳汝平,字公权。其先琅琊王氏,晋渡江,居江南。讫唐广明之乱,有徙名数于婺源者,于公为九世祖,世以力田遗子孙,至公大父,始释耒为儒家。公儿时颖甚,得书敏视若流,游太学,籍籍诸生间。父疾丐归,从乡举州,再上其名,再不中。父丧既除,即慨然有高世意。或勉之仕,泣曰:“吾所为汲汲者,以亲在也,今亲逝矣,奚仕为?”乃杜门息交,著书数万言,言覈而理申要,必自己出,不借他人一词。愈用公学,擢绍圣元年进士丙科,调建昌令。时江南荐急,县无储,独经廪厚藏,吏守文不敢发,公亟以书抵愈,曰:“令活民而黜职也。”愈禀行之。由是建昌之民,居数千里流殍(注:汪藻《浮溪集》中此处多一个“少”字),閒不知其无岁。已而愈守信,会贼方腊寇城,危甚,公索橐中得白金数千两,间道资愈饷军,且戒之死,闻者无不感奋。以故,兵焚残十馀州,唯信屹然,无秋毫之失。盖公明于事机以成。其子类如此。建中靖国初,以进士久次得官,不赴。用愈恩,累官朝散郎,赐五品服。以靖康元年六月辛丑卒于家,春秋八十有三。曾祖询,祖德諲,父革,妻俞氏,封安人,先公卒。三男子,其一愈也,次愿、慎。孙六人,曰昭德,迪功郎。馀尚幼。慎及昭德亦前卒。公居乡,博施兼容,岁折券以为常,而与人未尝校。于治心养性,皆造其极,盖不读释老之书,而闇与之合。古所谓耄期称道者,如公非耶?铭曰:

晋之王姓两族番,至唐独有琅琊孙。公家江左乃其昆,以学自表为清门。著书上与千古论,材虽不施闻则尊。遣子出仕乘朱轓,叶膏既沃还流根。莫年章绂荣诏恩,奄蜕寿骨归丘原。灵湖有阜如鹄骞,公所自竁非承言。我书其实要不烦,刻著牲石期长存。

周世文刻。

二、志主及其家族世系考

据志载,志主王汝平,字公权。曾祖王询,祖王德諲,父王革,子王愈、王愿、王慎,孙王昭德等。王汝平卒于靖康元年(1126 年),卒年八十三岁。以此推算,王汝平当生于北宋庆历四年(1044 年)。王汝平少时聪慧,初志于科举,其父王革过世后,遂绝仕途意,闭门著书,洋洋数万言不借他人之说,惜所著之书今皆不传。笔者查阅县志等资料,均未载其事迹。王汝平博施兼容,体恤下层百姓,“岁折券以为常,而与人未尝校”,并且在治心养性方面与释老暗合,以八十三岁高龄仙逝。他虽未取得功名,然对子孙教育上不遗余力,汪藻在其墓志中盛赞:“著书上与千古论,材虽不施闻则尊。遣子出仕乘朱轓,叶膏既沃还流根。”他的儿子王愈和孙子王昭德均有名于时。

王愈,墓主王汝平长子。初名悰,字原道,号北山老人,歙州婺源县(今属江西省上饶市婺源县)人。绍圣元年(1094年)登进士第,历知无为军,官朝请大夫、秘阁修撰。王愈为人正直,颇有才干,然未能大用,且与徽宗朝奸相王黼不和,屡遭陷害。宣和二年(1120 年),方腊起义,义军声势浩大,一时间东南杭、睦、歙、处、婺、衢等州皆沦陷,信州也危在旦夕。当时王愈知信州(今江西上饶),用铅山宰王舜举监铸钱,高至临同治兵事,坚守信州。起义军久攻不下,退居柳家都时,王愈等用火攻大败起义军,使信州不落贼手。

又据《新安文獻志》中关于王愈的记载:“少敏悟,年十四试于国学,以《腐草化为萤赋》擅场冠多士,后登第仕,所至著善,致令建昌,岁饥,民聚为盗,立法赈济,所活数万人。诸司取会,以功列荐于朝,徽宗命中书籍姓名。政和二年任满,造朝赐对,垂拱殿称旨,御笔改赐今名。令知信州,赐银绯,奏乞回授父汝平,有旨,王愈父子并授银绯,后不许授。”[1]

据此可知,墓志文中所言绍圣元年(1094 年)王愈为建昌令之时,王愈开仓赈济饥民一事正是在其父王汝平的建议下进行的。由此也可知王汝平心存大义,不惜冒着王愈被罢黜的危险救民于水火之中,也正是源于此事,王愈建昌令任满后改知信州时,徽宗颁旨,并授王愈父子银绯,所以汪藻在志文中称王汝平为“朝散郎致仕赐绯鱼袋王公”。

王愈诗文兼善,智略才气高出常人。其诗“大篇舂容而力常有馀,短章清美而意无不足,他文亦有典有则,皆非苟作。”[2]

王昭德,王汝平长孙,王愈长子。字子辉,才气秀迈,少从三衢(今浙江衢州)人毛友学习,文风与毛友相近。由乡贡入太学,三试南宫始中选,未及廷对便去世。王炎《绿净文集序》中称:“其诗文皆有典则,节奏清越,步骤蹀躞,而超卓之才、秀杰之气于文字中尚可见其仿佛。”[3]

据以上史料可知,墓志中所载皆可与传世文献相互印证,部分材料可补拾史阙。

三、撰文者汪藻与王愈交游考

关于汪藻生平事迹、著作考述以及在文学史上的地位,研究者众多,成就斐然,今此不多赘述。本文仅就汪藻与王愈交游作一点考察。

1.王愈与汪藻是否为同邑考

汪藻,字彦章,号浮溪,又号龙溪,北宋末、南宋初文学家。关于汪藻籍贯,历来有两种说法,[4]一是婺源人,一是德兴人。第一种说法有李心传《建炎以来系年要录》卷一:“藻,婺源人。”祝穆《方舆胜览》卷一六:“汪藻,婺源人,为内翰。”康熙年间蒋灿等修纂《婺源县志》卷九《人物志·文苑》:“汪藻,字彦章,还珠里浮溪人。”第二种说法有《宋史·文苑传七》卷四四五:“饶州德兴人。”熊克《中兴小纪》卷二:“藻,德兴人。”张世南《游宦纪闻》卷三:“龙溪先生汪公藻,字彦章,吾郡之德兴人。”

据陶成等编撰《江西通志》卷一一《山川五·广信府》:“龙溪在德兴东七都,宋学士藻居此,初名浮溪,徽宗赐名龙溪。”

吴启新等修、叶友柏等纂《德兴县志》卷一《舆地志》:“龙溪在七都,宋学士汪藻迈迹之所。初名浮溪,徽宗赐名龙溪。”

汪藻号浮溪,其文集为《浮溪集》,浮溪在德兴东七都(今德兴海口小浮溪村),由此可知汪藻为德兴人。又据程敏政《新安文献志》卷一:“汪龙溪藻字彦章,婺源人迁德兴。”宋濂《文宪集》卷一七《汪(泽民)先生神道碑铭》:“皇祐壬辰进士左奉议郎知汉阳县赠少傅榖又自婺源迁饶州德兴之龙溪。”汪藻在为其父汪毂所撰写的《奉议公行状》:“至五季有自歙之黄墩徙婺源还珠者,于公九世祖,子孙因家焉。用高资为江左着姓,至公父子始以进士继踵起家,知名一时。”由此亦可知汪藻祖籍婺源,其父汪毂一代迁德兴海口。

王炎在《二堂先生文集序》记载王愈是婺源人,在《绿净文集序》中记载王昭德也是婺源人。王愈与王昭德为父子,因此可知王愈是婺源人。然据汪藻在《王汝平墓志》中所言“灵湖有阜如鹄骞,公所自竁非承言”可知该墓葬于灵湖附近。不过据江西矿冶博物馆同志所言,该墓志出土于德兴海口附近,因古今地名沿革,今已无法考证灵湖一地在宋代是属于德兴还是属于婺源。但可以肯定的是在《王汝平墓志》墓志中,汪藻称王愈为同邑,当是就其祖籍而言。

2.汪藻与王愈交游考

汪藻自幼颖异,卓有大志,年20岁游太学,25岁进士及第,“琼林锡宴,酒半,上方赐冰。状元霍公端友属公表谢,授纸笔立就,如素习之,一座叹惊”。[5]可以说,因汪藻成名较早,不但在当时文坛迅速崭露头角,也在德兴本邑获得了乡人的推崇和仰慕。

德兴地处江西东北部,此地群山环绕,人杰地灵,自唐至今耕读之风延绵不绝,先后建有书院25 所,其中两宋时期便有17 所之多。汪藻成名后至去世前在德兴一带具有较大影响力,一时间乡贤后学倾慕其诗文,多有求其为文或为先人撰写墓志者。如政和四年(1114)汪藻为德兴县署楼撰《德兴县楼记》;宣和二年(1120)为德兴张潜之孙、张磐之子、龙图阁直学士张根作《朝散大夫直龙图阁张公行状》;宣和三年(1121)为王愈作《信州二堂碑》;宣和七年(1125)为其嫂作《安人王氏墓志铭》;建炎元年(1127)为王愈父王汝平作《朝散郎致仕王君墓志铭》;建炎二年(1128)为饶州乐平人程迈之父程震作《尚书刑部侍郎赠端明殿学士程公神道碑》;绍兴元年(1131)为饶州浮梁人程瑀作《题伯禹给事漫吾亭》;绍兴十年(1140)为德兴已故龙图阁直学士张根作《吴园先生春秋指南序》;绍兴十二年(1142)为德兴海川(今德兴海口镇)董濬作《宋故宗正少卿董公墓志铭》,同年为其侄汪恺作《左朝请大夫知全州汪君墓志铭》;绍兴十六年(1146)为寓居饶州龟峰下的彭城人郑固道作《信州郑固道侍郎寓屋记》等等,以此可见汪藻在其家乡附近的声望和影响。

王愈先后得到汪藻两次撰文,一是上文所述宣和三年(1121)王愈知信州时,大败方腊起义军后汪藻欣然为其“示喜”“后乐”二堂作《信州二堂碑》记;一是建炎元年(1127)受王愈之请,为王愈之父王汝平作《朝散郎致仕王君墓志铭》;据史料所载的王愈与汪藻这两次交集前后相差近八年,足见二人情谊非同一般。这一方面是根源于二者的同乡情谊,另外一方面也源于二者政治主张或人品性格上的相合。

汪藻在政和八年(1118 年)由著作郎转官为符宝郎,符宝郎一职可掌管天子印玺和符节,虽官衔不大,也总归属于京官,且可留在皇帝身边,以汪藻才华,升迁指日可待,然却于是年罢符宝郎,通判宣州,其主要原因有二:

一是不愿与内侍梁师成为伍,梁师成无真才实学,靠曲意逢迎获得皇帝宠幸,当时官场私下称其为“隐相”,汪藻为人刚正不阿,不愿附于梁师成之下。据《续资治通鉴》卷九三载:“师成黠慧习文法,初领睿思殿文字外库,主出外传上旨。政和中,渐得幸,因窜名进士籍中,累迁河东节度使,至是遂有此命……师成实不能文,而高自标榜……以翰墨为己任,四方名士,必招致于门下,多置书画卷轴于外舍,邀宾客纵观,得其题识,合意者辄密加汲引,执政、侍从,可阶而升……所领职局,多至数十百。”[6]梁师成曾主动示好汪藻,然汪藻拒不附会。据汪藻《墓志铭》载:“武人吴可者,师成许以能诗,至出入卧内。公罢符宝,可过公,致师成意曰:‘闻名久矣,幸不鄙过我,仅禁从可得也。’公谢不往。客曰:‘吾曹望隐相之门,如在天上,召而不往,何故?’公曰:‘若使我与可辈为伍耶!’”[7]

二是汪藻与当时尚书左丞王黼早年有隙。王黼有口才但无真学识,善于巧言献媚且心胸狭隘,早在元符年间二人在太学同舍时,汪藻便和王黼交恶。据周必大《文忠集》卷一六七《泛舟游山录》:“丁丑客云:‘汪彦章与王甫(即王黼)太学同舍。甫貌美中空,彦章戏之为[花木瓜]。及彦章罢符宝郎,甫正当国,以宣倅处之,宣州产花木瓜故也。’”[8]此段记载虽不能算作正史,但也从侧面反映了二人之间多年的恩怨。

王愈为人刚直,也与王黼有矛盾。前文已述,王愈在信州大败起义军后,向朝廷上书,“极言宪臣张苑、闽帅韩玘纵贼之罪。时王黼当国,旧与愈有隙,掩其功,改严州。上寻悟,使还信州”。[9]其中提到王愈旧与王黼有隙,然因资料所限,至于有何恩怨已不得而知,但至少可以肯定王愈保守信州、大败起义军之功却因为王黼的原因而未能得到应有的表彰。甚至因此改知严州。对此,王愈的侄孙王炎所作《二堂先生文集序》中也提到了此事:“王黼方当国,与翁旧有嫌,媢其功,用御笔改知严州。上意悟,复还信州。”[10]又据《弘治徽州府志》所载:“四年王黼犹嫉前功,乃调御史击愈,张苑辅以罗织。坐是窜逐。靖康元年,免举进士,汪存上书以讼其冤。高宗中兴,吕颐诰首以愈为荐,尽还旧秩。”[11]文献中“四年”乃指宣和四年(1122 年),而汪藻《信州二堂碑》作于宣和三年(1121 年),由此可知这段时间王愈和汪藻二人与王黼均有矛盾,正是这种同乡情谊以及有共同的政敌,使二人之间产生共鸣,因此史料中所记载的汪藻与王愈前后跨度八年之久的两次交集也变得有理可循。笔者认为,王愈、汪藻二者之间的交游远不止这两次事件,然限于笔者所见,需待新发现史料予以进一步论证。

四、书丹者郑同及墓志书风源流

1.书丹者郑同

该墓志书丹者为玉山(今上饶市玉山县)布衣郑同,生卒年不详,约活跃于北宋末、南宋初年间。郑同善书,以书名称于乡里,与当时书法名家米芾等均有书信往来,书法得到米芾推崇。郑同一生隐居不仕,游于方外,以行义见推于乡。

《嘉靖廣信府志》中记载:“郑同,字亦虚,玉山人。以行义见推于乡。尤精书法。举八行科而不果上。米元章与同帖云:‘昼寝梦龙蛇绕榻,及觉,乃小儿披来翰也。’其称之如此。”[12]

在笔者查阅相关史料中,有关郑同的记载极少,除上述一条文献外,《玉山县志》中也有类似记载:“郑同,字亦虚,有义行,为乡里所服。尝举八行科而不果上。善书,有名于时。襄阳米芾尝有帖与亦虚,云:‘昼寝梦龙蛇饶榻,及觉,乃小儿披来翰也。’其称之如此。隐居,终身不仕。”[13]

在欧阳修撰的《归田录》中也提到了郑同:“闽人陈舜邻为信州教授,其父湜尝传法与风僧哥,时时语人灾祥,十得七八。一日,复遇僧哥于京之城西,责饶舌,且戒自此勿受教授拜,它日当死于水。湜归靳其子,曰:‘世岂有子不拜父者!’无何,日长至,舜邻率子弟罗拜,湜急止之,已再跪矣。是日,湜一手中风,不能举。明年春,约客为泛溪之游,未举爵,湜起更衣,久之不至;视之,已仆于舟尾,不复能言。舆归,信宿而卒。是时,玉山郑同以八行延入郡学,亦预此会。湜未尝识郑氏旧庐,忽谓同曰:‘君宅前水,旧是数(上声)钱声,今变为呵喝声矣。'郑素高资,至是散尽,而长子漻,宣和辛丑上舍登第。”[14]然此文献所言为神异之事,不足为信,文献中提到郑同之子郑漻为宣和辛丑进士一事却属实,惜同治《玉山县志》宣和年间进士榜却未载郑漻。郑漻生卒年已不可考,有《绍兴奉诏修学记》《绍兴重修龙堂记》两篇文章留世,《全宋诗》第三五册卷一九八一也收有郑漻诗篇。

2.该墓志书风源流

与唐代相比,两宋楷书成就江河日下。如《宣和书谱》中在列举宣和之前擅长楷书者便有:“在魏则有钟繇,在宋则有萧思话,在齐则有王僧虔,在唐则有元稹、褚遂良、柳公权、颜真卿、徐浩辈二十有八人,在五代则有薛贻矩辈五人,以至本朝则有八人”,[15]马宗霍在《书林藻鉴》中所载宋代三百余名书家中,擅长楷书的也仅有六十名左右。

单从数量而言,宋代擅长楷书的书家确实较少,与唐代相比,宋代楷书没落的事实已成学界共识。这一方面是受北宋“尚文重道”政策影响,科举考试从唐代“以书取士”逐渐转变为以“经义取士”,加之科举考试实行“誊录”制度,楷书学习缺少功利性,读书人对精研楷书失去动力,正如岳坷所言:“国朝不以书取士,故士鲜以书名家。”另一方面也受时代“尚意书风”影响,士大夫力求摆脱唐代楷法束缚,大都将注意力转向便于抒发个人情性的行草书,而忽视楷书练习。“晋书神韵潇洒,而流弊则轻散。唐贤矫之以法,整齐严谨,而流弊则拘谨。宋人思脱唐习,造意运笔,纵横有余,而韵不及晋,法不逮唐。”[16]正是力求“思脱唐习”,宋代士人为自我不擅长楷书找到冠冕堂皇的理由。如欧阳修所言:“余常与蔡君谟论书,以谓书之盛莫盛于唐,书之废莫废于今,今文儒之盛,其书屈指可数者无三四人,非皆不能,盖忽不为尔。”[17]

然而,无论是数量上的统计还是欧阳修的自圆其说,对宋代楷书不如唐代的事实,基本上都是从名家书法层面进行判断的。若以民间数量众多的宋代碑刻书法对宋代楷书现状进行重新审视,也许会对宋代的书法史有更为深刻的认识。笔者曾言,当代林林总总的书法史著作可谓是一部部名家书法史,从理论上而言涵盖不了一个时代书法的整体面貌。作为研究者,必须将为数众多的民间刻石书法纳入到书法史研究中才能更好地体现一时代书法之整体面貌。

该墓志书写于建炎元年(1127 年)之后,时处南宋初年,宋高宗力主书追“二王”,“高宗皇帝既履大位,时当艰难,无他嗜好,惟以翰墨自娱。始为黄庭坚书,改用米芾,动皆逼真。至绍兴初,专仿二王,不待手摩心追之勤,而得其笔意,楷法益妙”。[18]就楷书而言,南宋初年书坛楷书取法“二王”已成风尚,从笔者所见众多的江西出土两宋墓志碑刻中,可明显看出两宋楷书取法由北宋多“唐人法”至南宋多“魏晋意”的趋势,其中《宋故朝散郎致仕赐绯鱼袋王公墓志铭》便是典型的取法魏晋的代表墓志。

该墓志书体为楷书,取法远绍大令,冲和疏宕,气息雅正,绝少唐人名家楷法影响。从结体上来看,该墓志书法字形修长,字势开阔,多呈左低右高状。用笔上逆入返收,转折方圆并施,深得王献之“外拓”笔法精髓,部分笔画略有连带,寓行于楷,生动自然。该墓志的出土可以管窥南宋初年民间楷书书风源流,同时也印证了这一时期书坛复古思潮的兴起。

《宋故朝散郎致仕赐绯鱼袋王公墓志铭》

注释

[1](明)程敏政辑:《新安文獻志》明弘治十年祁司员彭哲等刻本,第1834 页。

[2]曾枣庄,刘琳主编:《全宋文》第270 册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006 年,第280 页。

[3]曾枣庄,刘琳主编:《全宋文》第270 册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006 年,第285 页。

[4]金建锋:《汪藻年谱》,广西师范大学2006年硕士学位论文,第6-7 页。

[5]国立编译馆:《宋史研究集》第19辑,国立编译馆:1989年,第320 页。

[6](元)脱脱撰;刘浦江标点:《宋史》卷442-496,长春:吉林人民出版社,1998 年,第9412 页。

[7]余嘉锡著:《四库提要辨证》(下),昆明:云南人民出版社,2004 年,第1212 页。

[8]尹占华著:《唐宋文学与文献丛稿》(上)天津:天津古籍出版社,2013 年,第312 页。

[9](明)彭泽修,(明)汪舜民纂,《弘治徽州府志》,明弘治十五年刻本,第435 页。

[10]曾枣庄,刘琳主编:《全宋文》第270 册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006 年,第279 页。

[11](明)彭泽修,(明)汪舜民纂:《弘治徽州府志》,明弘治十五年刻本,第435 页。

[12](明)张士镐修,(明)江汝璧纂:《嘉靖廣信府志》,明嘉靖五年刻本,第548 页。

[13](清)连柱修,(清)李宝福纂:《玉山县志》卷八,清乾隆四十九年刻本,第544 页。

[14](宋)欧阳修撰:《归田录》,上海:上海古籍出版社,2012 年,第110 页。

[15]上海社画出版社,华东师范大学古籍整理研究室编:《历代书法论文选》,上海:上海书画出版社,2012 年,第872 页。

[16]上海社画出版社,华东师范大学古籍整理研究室编:《历代书法论文选》,上海:上海书画出版社,2012 年,第581 页。

[17](宋)欧阳修:《集古录跋尾》,北京:人民美术出版社,2010 年,第145 页。

[18]曾枣庄,刘琳主编:《全宋文》第270 册,上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006 年,第157 页。