城中型风景区水土保持措施设计探讨

——以武汉环东湖绿道工程为例

白翠霞,刘 晶,马美景,李建明,刘晨曦

(1.武汉市水务科学研究院,湖北 武汉 430010; 2.水利部 科技推广中心,北京 100083;3.长江水利委员会 长江科学院,湖北 武汉 430010;4.水利部 山洪地质灾害防治工程技术研究中心,湖北 武汉 430010)

武汉东湖是中国最大的城中湖,由郭郑湖、汤菱湖、团湖、后湖、庙湖、喻家湖等组成,水域面积达33 km2,是杭州西湖的6倍,最宽处28 km,最深4.75 m,湖岸线长111.5 km[1]。以东湖为核心的东湖风景名胜区由听涛、磨山、落雁、吹笛、白马五大景区组成,为国家级风景名胜区,包含32个独立景物及65个景点,年旅客量超过500万人次[2]。环东湖绿道工程以“让城市安静下来”为理念,是落实建设“两型社会”的重要举措,不仅可拓展城市滨湖休闲空间,引导城市健康发展,而且可进一步改善生态环境,提升城市生活品质。

绿道(Greenway)是一种线形绿色开敞空间,通常沿着河滨、溪谷、山脊、风景道路等自然和人工廊道建立,内设可供行人和骑车者进入的景观游憩线路,连接主要的公园、自然保护区、风景名胜区、历史古迹和城乡居住区等,有利于更好地保护和利用自然、历史文化资源,并为居民提供充足的游憩和交往空间[3],也是引领低碳绿色交通生活方式的重要标志。环东湖绿道工程的设计秉承生态优先原则、因地制宜原则、服务便利原则和建设可行性原则,充分结合地形、水系、植被等自然资源特征,保持和修复绿道及周边地区的原生生态功能,协调保护与发展的关系,形成具有地域特色性的绿道体系[4]。

由于本工程位于风景名胜区范围内,工程建设造成的水土流失容易进入水体,不仅造成水土资源损失,还容易污染土壤及水体,破坏生态环境,因此在工程建设期间需要做好水土流失防护工作。本研究收集了工程建设前期、初步设计、施工期和竣工期的资料,对工程建设全过程的水土保持工作进行总结分析,以探讨其水土保持防护体系的效益。

1 工程概况

环东湖绿道工程位于武汉市东湖风景名胜区,具体范围为环郭郑湖梨园广场—磨山北门—枫多山—一棵树段(湖中道、湖山道)、磨山核心景区(磨山道)及环团湖落雁景区(郊野道)区域,打造湖山道、湖中道、磨山道、郊野道4个绿道主题。绿道全长22.05 km,包括湖中道1.25 km,湖山道Ⅰ段3.3 km、Ⅱ段1 km,磨山道5.7 km,郊野道10.8 km。

环东湖绿道全线设计行车速度20 km/h(自行车),定性为景区道路。道路红线宽度6.5~19.3 m,主线自行车道宽度不小于6 m,微循环道路不小于4.5 m。共串联14个景观主题区域,其中8个驿站型主题区域、5个新增兴趣点、3个停车场。工程总占地138.98 hm2,其中永久占地134.92 hm2,临时占地4.06 hm2。工程实际完成投资为29.08亿元,施工期为2016年5月至2016年12月。项目区各土地利用类型占比分别为:城镇村及工矿用地41%,耕地11%,草地15%,交通运输用地15%,水域及水利设施用地17%,驻扎用地1%。

2 项目区概况及水土流失现状

项目区地貌属长江冲洪积三级阶地,地势起伏较大,地面高程在20.40~27.87 m之间。属北亚热带大陆性季风气候,多年平均气温16.7 ℃,多年平均降水量1 192 mm,土壤类型以黄棕壤为主,植被属北亚热带常绿落叶阔叶林地带[5]。根据《武汉市水土保持规划(2011—2020年)》,项目所在区域是武汉市水土保持重点预防区,容许土壤流失量为500 t/(km2·a),项目区土壤侵蚀背景值为160 t/(km2·a)。

根据武汉市2018年水土保持公报,武汉市水土流失面积961.42 km2,占全市国土面积的11.22%,土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主,土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主,面积占89.31%,中度、强烈、极强烈、剧烈侵蚀面积占比分别为6.19%、1.86%、1.32%和1.42%,中心城区的水土流失面积占武汉市水土流失总面积的8.31%。

3 水土保持措施布局

3.1 水土流失防治分区

水土保持措施设计需要根据不同分区的特点分项设计,以达到全面防治因工程实施而产生的新增水土流失的目的。水土流失防治分区根据以下原则确定:①分区内气象水文特征、地形地貌特征、土壤植被等生态特征具有相似性;②分区与地方水土保持规划中水土流失防治分区的划分协调一致;③分区内主体工程建设时序及工程建设新增水土流失的特点相似。以工程施工工艺、工程布局、设计特点等为主要依据,结合工程的施工布置情况,考虑施工过程中水土流失的特点,将项目区划分为道路工程区、桥梁工程区、停车场及驿站工程区、景观工程区、临时堆土场、施工场地、施工便道等7个防治分区。由于工程位于城市中心区域,以完善城市绿色景观为主,因此本项目分区将景观工程区单独划分,符合《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433—2018)中对于防治分区划分的规定。

3.2 水土保持措施总体布局设计

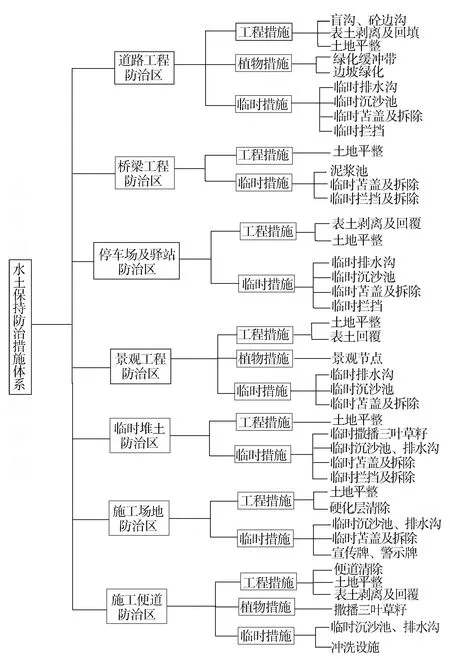

本工程结合施工特点、施工布置,以及所产生水土流失的影响和防治目标,在水土流失防治措施布局上,以临时措施为先导,工程措施、植物措施一齐上,形成布局合理、功能完善的水土流失综合治理措施体系。在施工工作面上及两侧结合工程建设修建排水沟和沉沙池等措施,减少地表径流冲刷;在施工场地等“点”状位置,以拦挡、排水为主;在道路及排水工程、临时堆土场,采取排水、苫盖、拦挡等临时性防护措施,使水土流失在“线”上有效控制;通过对新增裸露地表采取土地整治、种植水保林草和园林绿化等措施,形成“面”的防治。这样通过“点、线、面”和“工程措施+植物措施+临时措施”的有机结合、相互作用,形成立体的综合防治体系,达到保护地表、改善生态环境、防治水土流失、发挥植物措施的观赏性和长效性的目的。本项目实施的水土保持措施总体布局见图1。

图1 水土保持措施总体布局

本工程实施的措施主要涵盖防洪排导工程、土地整治工程、拦渣工程、降水蓄渗工程、临时防护工程和植被建设工程,各项水土保持措施设计及实施符合要求,在项目竣工验收时,根据《水土保持工程质量评定规程》要求,对工程措施和植物措施均进行了评定,结果表明实施的各项措施质量符合要求,能达到有效防治水土流失的效果。由于本工程位于城市中心,工程建设以“让城市安静下来”为理念,绿道工程所突出的主要是绿色,因此植物措施的配置是本工程设计和研究的重点所在。

3.3 景观绿化设计

3.3.1 现状绿化分析

东湖风景名胜区植物种类丰富,包括陆生和水生等常见或栽培植物1 000多种。曾艳[6]调查结果表明,乔木以对节白蜡、香樟、银杏、女贞、池杉、桂花、石楠、枫杨、湿地松、龙柏为主,灌木以小蜡、铺地柏、梅、樱桃、日本晚樱、紫叶小檗、杜鹃、十大功劳为主,水生植物以水烛+香蒲群落、菰群落、莲群落为主。在工程设计中对不影响绿道道路功能,且现状长势良好的树木,均予以原地保留,将绿道建设对现有绿带的影响降到最低程度。

3.3.2 景观定位设计和原则

由于项目所在的东湖风景名胜区以自然湖光山色风光见长,岸线曲折,楚文化人文环境突出,因此本工程景观总体特色体现为“大气在湖,秀气在岸,文气在物”,在总体景观风貌服从于东湖大环境的前提下,秉承“让城市安静下来”的城建理念,以绿道建设为让城市安静下来的重要载体,以改善生态环境、激活东湖活力、提高市民生活品质为主线,依托东湖优越的自然人文资源本底,通过高标准规划、高效联动,构建区域联动、体系完善、布局合理、特色多样、设施完备、环保智能、衔接方便的绿道网络系统,实现“漫步湖边、畅游湖中、走进森林、登上山顶”的规划目标,构建城市绿道的标杆工程。绿化总体设计原则包括生态优先原则、多样性统一原则、植物造景原则和地方特色原则。

3.3.3 季相规划

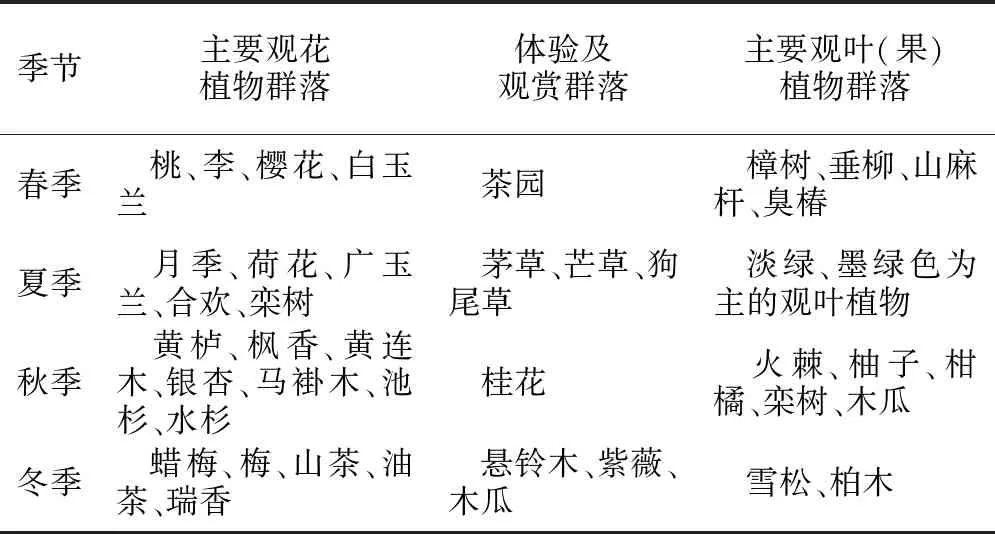

季相景观的植被规划主要是在现有的森林景观基础上进行适当改造,在常绿背景林的基础上适当增加阔叶林、色叶林等,并控制灌木层的色叶树种比例。在恢复用地上的季相色彩主要是从整个景区层面来考虑各种季相景观分布的均匀性,从植被的四季景观效果来考虑各种植物群落中植物物种的规划和应用。季相规划见表1。

表1 环东湖绿道绿化设计季相规划

3.3.4 色彩规划

风景区内植物景观的色彩比较丰富,对景区内的色彩进行归并后,将植物景观分为浓绿色、浅绿色、黄色、红色及其他颜色(包括白色、粉色、紫色等),其中:浓绿色植物景观主要有马尾松、杉木、柏木、广玉兰及桂花等常绿树种形成的植物群落;浅绿色植物景观主要包括垂柳、樟树、喜树、竹类等植物形成的植物群落;黄色植物景观主要包括栎类、黄栌、银杏、无患子等观叶植物,以及棣棠、蜡梅、金钟花等开黄色花系的观花植物所组成的植物群落;红色植物景观主要包括枫香、乌桕、黄栌、红瑞木和各种槭树等观叶植物,以及紫叶桃、月季、红花夹竹桃、山茶等开红色花系的观花植物所组成的植物群落;其他色彩的植物主要是由其他各种色彩所形成的植物群落,包括刺槐、绣球、溲疏、白丁香等以白色花系为主的植物群落,紫藤、紫丁香、泡桐、紫玉兰等以紫色花系为主的植物群落,以及桃、李、樱等各种粉色花系的植物所形成的植物群落,另外还有黑色、蓝色等色系组成的植物群落。

3.3.5 植物物种规划

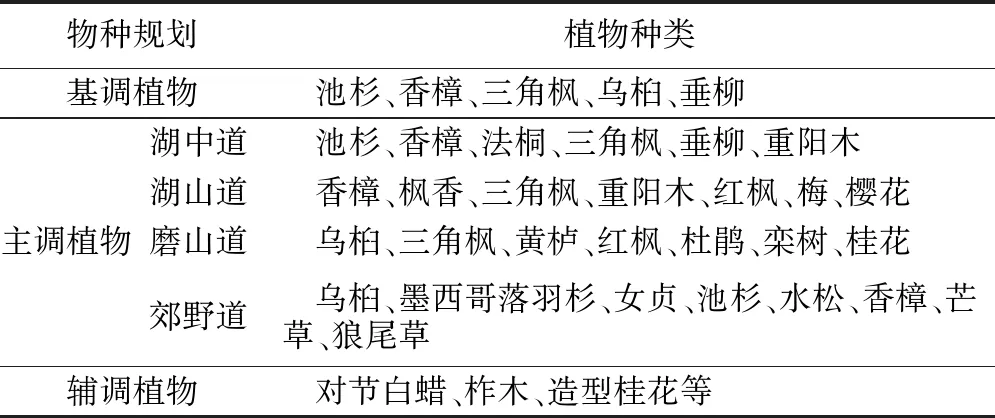

风景区内的植物物种规划既包括对景区重点物种的规划,也包括对其他物种的规划,既要适地适树体现乡土特色和地带性植被特征,也要增加植物的观赏效果。因此,本工程结合植被景观各层次规划,分别规划出基调植物、主调植物、辅调植物等,使植物物种在相应场地中的应用和选择主次分明、目的性强。植物物种规划见表2。

表2 环东湖绿道绿化设计季相规划

4 水土保持措施适宜性评价及效益分析

4.1 水土保持措施适宜性评价分析

本工程在原有湖内道路系统的基础上进行改造,在设计中考虑了湖泊形态保护的需要,采用陡坡、栈桥等方式,以减少对湖泊的占用。同时,对永久占湖面积和容积进行补偿。根据补偿方案,占补工作完成后东湖水域面积增加0.04 hm2,调蓄容积增加0.34万m3,可有效补偿湖泊形态。另外,注重保持和改善重要生态廊道及沿线的生态功能与景观,体现“城湖共生、水绿交融”的整体空间格局,引领慢跑、散步、骑车等低碳绿色交通方式,减少机动车带来的污染。因此,本次绿道的设计对东湖原有生态环境不会带来破坏性影响,对于彰显东湖地区乃至武汉市的文化魅力,提升城市品位有着积极作用。

4.2 水土保持效果及效益分析

4.2.1 水土保持效果

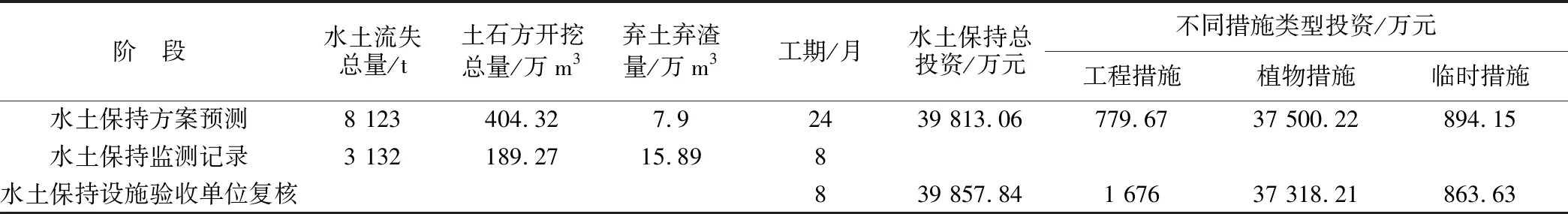

本工程在方案编制阶段,对工程建设造成的水土流失总量、土石方开挖总量和投资等进行了估算;在工程建设期,水土保持监测单位对工程建设的各项水土保持措施落实情况进行了监督;项目竣工后,水土保持设施验收单位对水土保持设施进行了验收,最终形成了完整的水土保持工作链。对比项目实施前后的水土保持数据,可有效地展现水土保持措施的防护效果。不同阶段水土保持情况对比数据见表3。

表3 不同阶段水土保持情况对比

由表3可知,在方案编制阶段,预测工程建设可能造成的水土流失总量为8 123 t,而实际建设过程中,通过落实各项水土保持措施,本工程建设产生的水土流失总量经监测和施工单位核实为3 132 t,较预测值减少61.44%。预测的土石方开挖总量为404.32万m3,经过主体工程及水土保持措施的优化设计,实际土石方开挖总量为189.27万m3,减少了53.19%,主要是后续施工中优化了设计标高,填方量较预测减少量大,但实际产生的弃土弃渣量较方案预测增加101.14%。在工程土石方利用与调配上,综合考虑路基填挖方的施工时序、土石方组成成分及材料质量、自然节点和运输距离等因素,注意施工的可能与方便,尽可能避免和减少了远距离运输等措施,使土石方的调配合理、可行。水土保持总投资预测与实际差异仅为0.11%,但工程措施投资大幅增加。各项投资中植物措施总投资占比达到93.63%,也表明进行城中型风景区水土保持措施设计时,在保证主体工程安全和防治水土流失的基础上,重点需要对植物配置进行深入研究,通过改善生态环境,实现“让城市安静下来”的城建理念。

4.2.2 水土保持效益

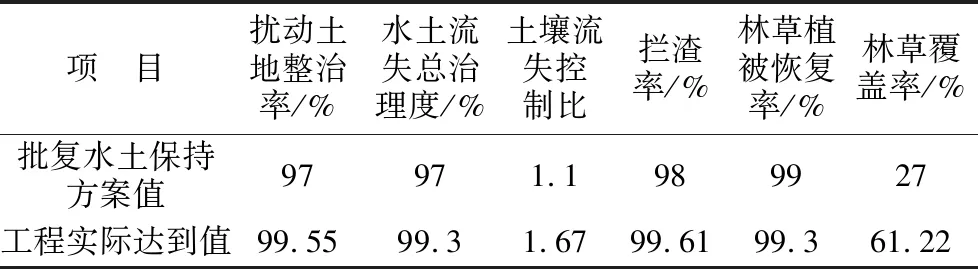

本工程所在区域属武汉市水土流失重点预防区,其水土流失防治标准执行等级为一级标准。环东湖绿道工程中采取的水土保持工程措施符合标准要求,符合水土保持方案的设计要求,质量达到设计要求,能够发挥良好的水土保持效果,有效拦截弃渣和减少水土流失。植物措施布局比较合理,扰动地貌的可绿化区采取了植被恢复措施,植被长势良好,各项指标均达到建设类一级防治标准值,取得了较好的水土流失防治效果。水土流失防治目标及实际达到情况见表4。

表4 水土流失防治目标及实际达到情况

调查结果表明,扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率6项指标均达到了批复的要求,特别是林草覆盖率,按照规范要求执行一级标准需要达到27%,而本项目达到了61.22%,进一步体现了作为以城市休闲为主的生产建设项目重点是做好绿化设计。

5 结论与建议

以武汉环东湖绿道工程为例,在分析项目区水土流失特征和防治分区的基础上,提出了“点、线、面”结合、“工程措施+植物措施+临时措施”的综合防治体系。进行城中型风景区水土保持措施设计时,在保证主体工程安全和防治水土流失的基础上,重点需要对植物配置进行深入研究,通过改善生态环境,实现“让城市安静下来”的城建理念。本项目从绿化现状分析、景观定位、设计原则等方面出发,制定了植物措施配置的季相规划和色彩规划,并从适地适树的乡土特色和植物的观赏效果两方面制定了植物物种规划。经监测和验收核实,东湖绿道工程中采取的水土保持措施标准符合要求,质量达到设计要求,能够发挥良好的水土保持效果,有效拦截弃渣和减少水土流失。

东湖属湖北省及武汉市水功能区划一级水功能开发利用区,在项目建设与运行的全过程中尤其要加强对东湖水质和周边生态环境的保护工作。在建设过程中,要严格依照水土保持方案进行施工,布置拦挡、排水沟、沉沙池等防护措施,做到封闭施工、文明施工,保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌,不得造成污染和破坏,严禁泥水直接入湖;加强渣土运输的水保意识,做到渣土运输不漏洒,施工过程不扬尘;施工期雨污水排放至市政配套的排水管网,严格杜绝生产与生活废污水排入湖泊水体。