基于ArcGIS的江苏省连云区海洋空间规划分区研究

张倩,吴心彤,徐敏

摘要:文章以江苏省连云港市连云区海域为研究区,提出了兼顾海洋资源开发与生态环境保护的海洋空间规划分区体系,包括工业与城镇建设区、生物资源利用区和生态保护区3个类别;构建了海洋环境生态承载力评价和海洋开发利用适宜性评价指标体系,基于ArcGIS完成了规划区网格划分和相关评价,并据此进行叠置分析,完成连云区海域分区的空间划分,其中工业与城镇建设区总面积占比为23.58%、生物资源利用区占55.52%、生态保护区占20.90%。海洋空间规划分区体系和基于ArcGIS划分方法在连云区的应用实践表明,该方法体系能够较好地协调海洋保护与开发的空间格局划分,可以为我国海洋空间规划分区研究和实践提供借鉴。

关键词: ArcGIS;空间叠置;海洋空间规划;海洋保护与开发;连云区

中图分类号:P74;F205;TU982 文献标志码:A 文章编号:1005-9857(2020)07-0016-07

The Division of Marine Spatial Planning in Lianyungang District of Jiangsu Province Based on ArcGIS

ZHANG Qian,WU Xintong,XU Min

(Nanjing Normal University,School of Marine Science and Engineering,Nanjing 210023,China)

Abstract:The sea area of Lianyungang District,Jiangsu Province was taken as the research area in this paper,and a marine spatial planning and zoning system taking into account the development of marine resources and ecological environment protection was proposed,including industrial and urban construction zones,biological resource utilization zones,and ecological protection zones.The environmental carrying capacity evaluation and development suitability evaluation index system were constructed and the grid division and related evaluation of the planning area based on ArcGIS was completed.According to this,the overlapping analysis and the spatial division of the sea area of Lianyun District were carried out,in which the total area of industrial and urban construction areas was 23.58%,the biological resources utilization area accounted for 55.52%,and the ecological protection area accounted for 20.90%.The marine spatial planning zoning system and the application method based on ArcGIS partitioning method in Lianyun District showed that the method could better coordinate the spatial pattern division of marine protection and development well,and could provide reference for the study and practice of marine spatial planning in China.

Key words:ArcGIS,Spatial overlaying,Marine spatial planning,Marine development and protection,Lianyun district

0 引言

伴隨着海洋开发利用活动幅度和强度不断加大,近岸海域海洋污染和海洋资源浪费问题日益突出和严重[1],中国近海的海洋生态环境遭到严重威胁和破坏[2],海岸带生态系统已经脆弱不堪[3],这些都逐渐成为制约海洋经济可持续发展的限制性因素。海洋空间规划是为了解决人类活动之间以及人类活动和海洋生态环境保护之间的问题,选择合适的管理战略来保护具有重要生态价值的区域、维持和保证必要的生态系统服务功能,以实现海洋发展的生态、经济和社会目标[4]。编制和推进海洋空间规划实施,才能全方位、全海域、全过程协调海陆资源开发、产业布局和生态环境保护,保障各类城镇、农业、生态用海空间[5]。

我国海洋空间规划主要包括四大方面:①具有基础性、约束性的海洋主体功能区规划[6],空间指导性不强,管控落实难[7];②用途类的海洋功能区规划,重开发、轻保护,海洋生态服务功能类型不明显,比例较低[8];③生态保护类的海洋生态红线,纯保护,红线面积比例、边界确定缺乏依据[9];④单个行业(用途)类的海洋相关行业规划,注重单一资源的开发。目前海洋空间规划由不同部门各自划定,未形成一体化体系且缺乏兼顾海洋保护和开发的整体性、综合性空间规划[10]。空间规划体系改革是我国国土空间治理体制改革的重要内容,是生态文明体制改革的重要任务[11]。统筹各类空间规划,编制统一的空间规划,实现“多规合一”。

江苏省连云港市连云区海洋资源丰富,海洋经济总值占GDP比重超过10%[12],是江苏重要的沿海县区。连云区海洋开发活动大都集中在近岸海域,港口、临港工业、城镇建设占用了大量近岸海域空间;近海捕捞过度,渔业资源逐渐减少且大规模、高强度的近岸海洋开发活动日益加剧,导致海洋环境逐渐恶化[13]。基于此,本研究选取连云区作为研究案例,在研究协调好开发与保护关系的海洋空间规划体系的基础上,构建环境生态承载力评价体系和开发适宜性评价体系[14],运用空间叠置分析方法[15]划分连云区“三区”空间。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

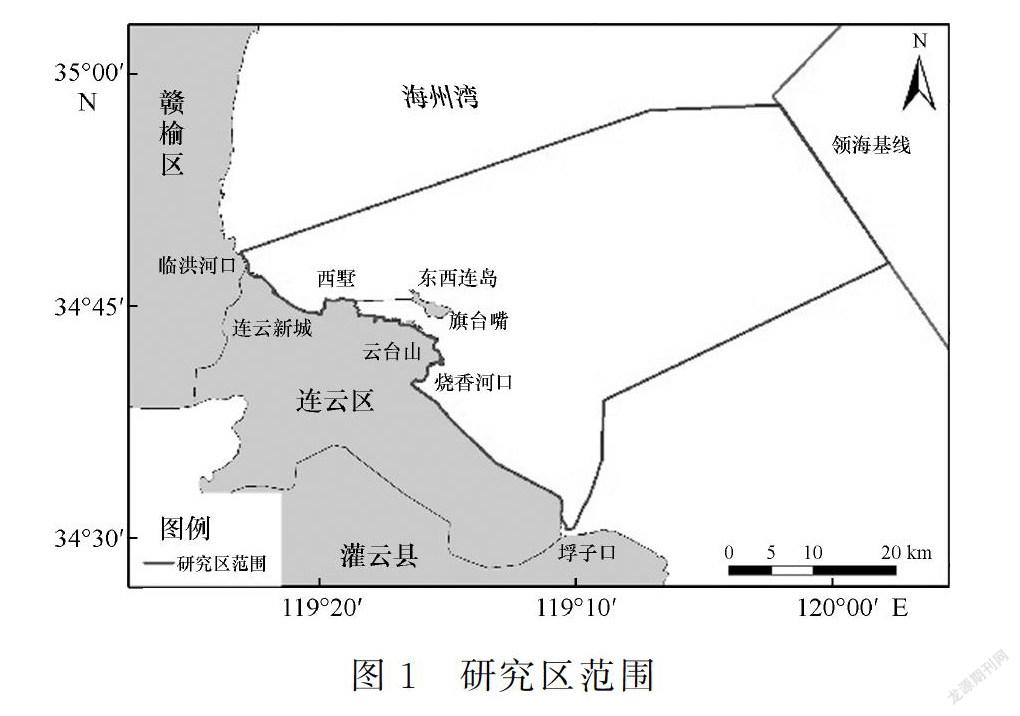

连云区位于江苏省连云港市,北部与赣榆区相邻,南部与灌云县相邻,北部为海州湾(图1)。海岸线北起临洪河口,南至垺子口,总长109 km。海域范围内起海岸线,北至与赣榆区分界线,南至与灌云县分界线,东至领海外缘线,整个海域面积约为1 800 km2。沿海滩涂面积约为28 km2,近海可养殖水域多达400 km2,是全国县区级最大的紫菜养殖基地。

目前海域主要用海方式有渔业用海、工业用海、交通运输用海、造地工程用海和旅游娱乐用海,海域使用面积约709 km2。生態红线类型主要有海洋特别保护区、特别保护海岛、重要渔业海域和重要滨海旅游区,覆盖面积约为16 km2。

1.2 数据来源

本研究选取江苏省连云港市连云区海域为研究对象,主要收集连云区海域2005年水深调查地形数据,2015年卫星遥感图像,2018年江苏省海域权属数据,《2017年江苏连云港海州湾国家级海洋公园——连云新城外海景观工程生态环境评价报告》《2018年连云港港徐圩港区海域海洋环境与生物生态现状调查总报告》《2018年连云港港徐圩港区海域渔业资源现状调查总报告》《江苏省海洋生态红线保护规划(2016—2020年)》《江苏省海洋主体功能区规划》。

2 研究方法

为建设生态文明、优化国土空间开发,国家提出以“三区三线”为基底的空间规划管控分区,通过划定生态空间、城镇空间和农业空间形成“多规合一”的空间规划[16]。为更好地贯彻落实陆海统筹,海洋空间规划也需以“三区三线”为基础进行海洋资源开发与保护,真正做到一张蓝图管到底。

本研究构建海洋环境生态承载力评价和海洋开发利用适宜性评价体系,根据研究区水深条件对研究区进行海域单元划分,对各个单元进行环境生态承载力评价和开发适宜性评价,叠加生态红线分布,确定海洋空间规划“三区”(图2)。

图2 海洋空间规划技术流程

2.1 海域单元划分

根据海域地形状况,平行于岸线方向大致与等深线平行,纵向与岸线垂直,但考虑到已开发区域、生态红线区域、深海区,还需遵循以下原则。

(1)网格大致走向按照连云区海域地形情况,纵向大致与岸线垂直。

(2)已有生态红线区作为一个整体单元保护,研究结果不能与江苏省海洋生态红线保护规划发生冲突。

(3)已开发建设的项目作为一个整体单元,不再细分单元。

(4)由于深海区不宜开发,分区网格相对近海较大。

2.2 海洋环境生态承载力评价

2.2.1 指标体系

从海水环境质量、沉积物环境质量和生态状况选取评价指标,建立海洋环境生态承载力评价模型,量化研究海域环境生态承载力状况。

(1)海水环境质量。本研究结合海域海洋环境调查报告,选取对近海海水质量影响较大的活性磷酸盐、溶解态无机氮、化学需氧量、石油类、砷汞铜铅锌镉含量等构成海水富营养化指数、海水重金属指数及海水石油类指数3个指标。其中,海水石油类指数为监测数据石油类的实测浓度。

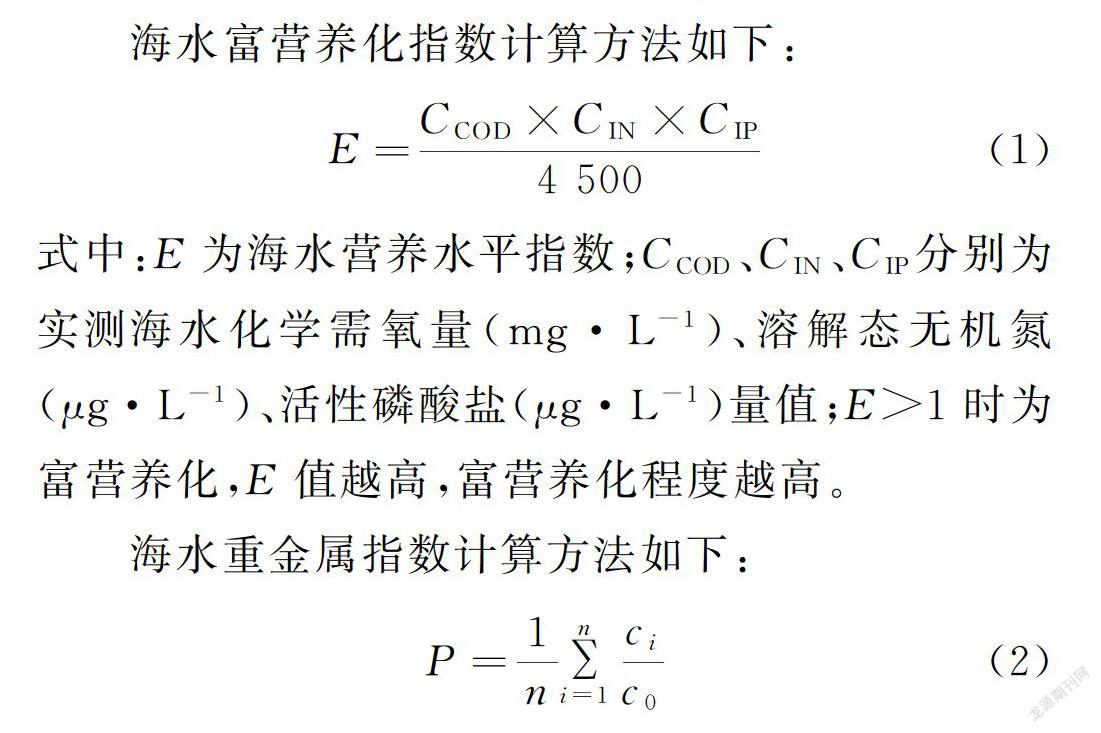

海水富营养化指数计算方法如下:E=CCOD×CIN×CIP4 500

(1)式中:E为海水营养水平指数;CCOD、CIN、CIP分别为实测海水化学需氧量(mg·L-1)、溶解态无机氮(μg·L-1)、活性磷酸盐(μg·L-1)量值;E>1时为富营养化,E值越高,富营养化程度越高。

海水重金属指数计算方法如下:P=1nni=1cic0

(2)式中:n代表要素总数量;P为海水重金属指数;ci为所测样品海水中第i种重金属的实测浓度;c0为重金属浓度的评价标准值,评价标准按照《海水水质标准》中的一类标准。

(2)沉积物环境质量。鉴于影响沉积物环境的主要因素为沉积物重金属元素的含量及沉积物中石油类含量,因此选取沉积物重金属指数和沉积物石油类指数表征沉积物环境质量。其中,沉积物重金属指数计算方法同海水重金属指数。沉积物石油类指数以实测出的海水石油浓度为准。

(3)生态状况。本研究选取底栖动物生物量指数、浮游动物多样性指数、游泳生物资源量指数3方面指标表征生态状况。

底栖动物生物量指数计算方法如下:Dd=N/A

(3)式中:Dd为底栖动物生物密度;N为评价区域或站位实测底栖动物个体数;A为底栖动物物采样调查体积。

浮游动物多样性指数计算方法如下:H′=-Pi×log2Pi

(4)式中:H′为浮游动物多样性指数;Pi=Ni/N,Ni为第i种的个体数,N 为调查区所有物种的个体数之和。

游泳生物资源量指数计算方法如下:B=C/q×a

(5)式中:B为生物资源密度;C为平均每小时拖网渔获量;a为网具每小时扫海面积;q为网具捕获率,其中低层鱼类、虾蟹类、头足类q取0.5,近低层鱼类取0.4,中上层鱼类取0.3,本次评价取0.3。

2.2.2 评价方法

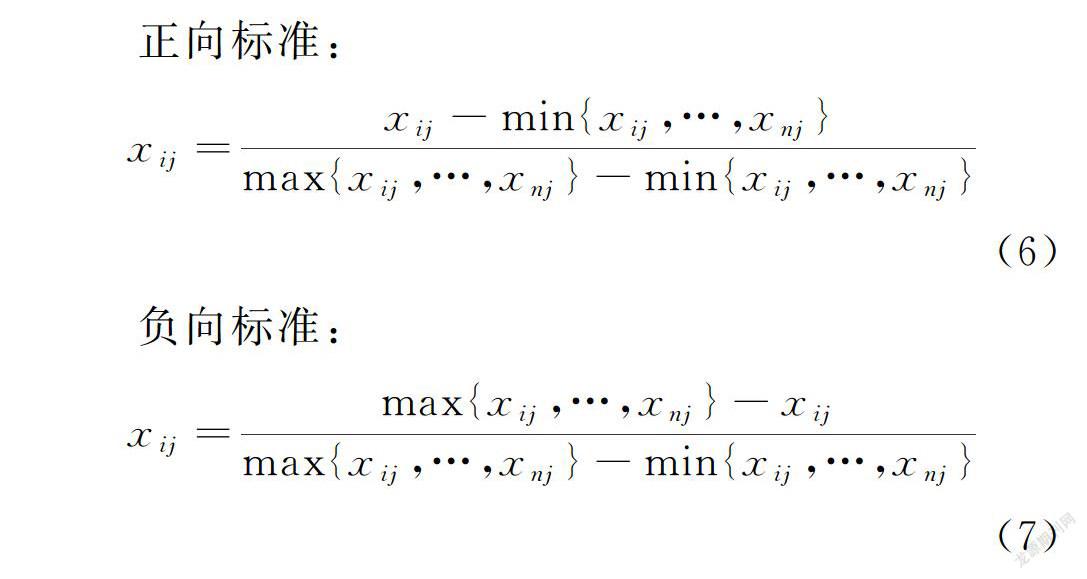

(1)标准化处理。由于通过监测所获取的指标单位不同,在计算时需要将不同的指标进行标准化处理从而达到定性分析的效果。富营养化指数、海水重金属指数、海水石油类指数、沉积物重金属指数、沉积物石油类指数为负向指标,底栖动物生物量指数、浮游动物多样性指数、游泳生物资源量指数为正向指标,正向、负向指标标准化方法如下。

正向标准:xij=xij-min{xij,…,xnj}max{xij,…,xnj}-min{xij,…,xnj}

(6) 负向标准:xij=max{xij,…,xnj}-xijmax{xij,…,xnj}-min{xij,…,xnj}

(7) (2)权重确定。权重表示各指标的重要程度,指标越重要,则赋给它的权重应越大,反之则越小。合理确定和适当调整指标权重,体现了决策指标体系中,各评价因素轻重有度、主次有别,更能增加决策指标的可比性。

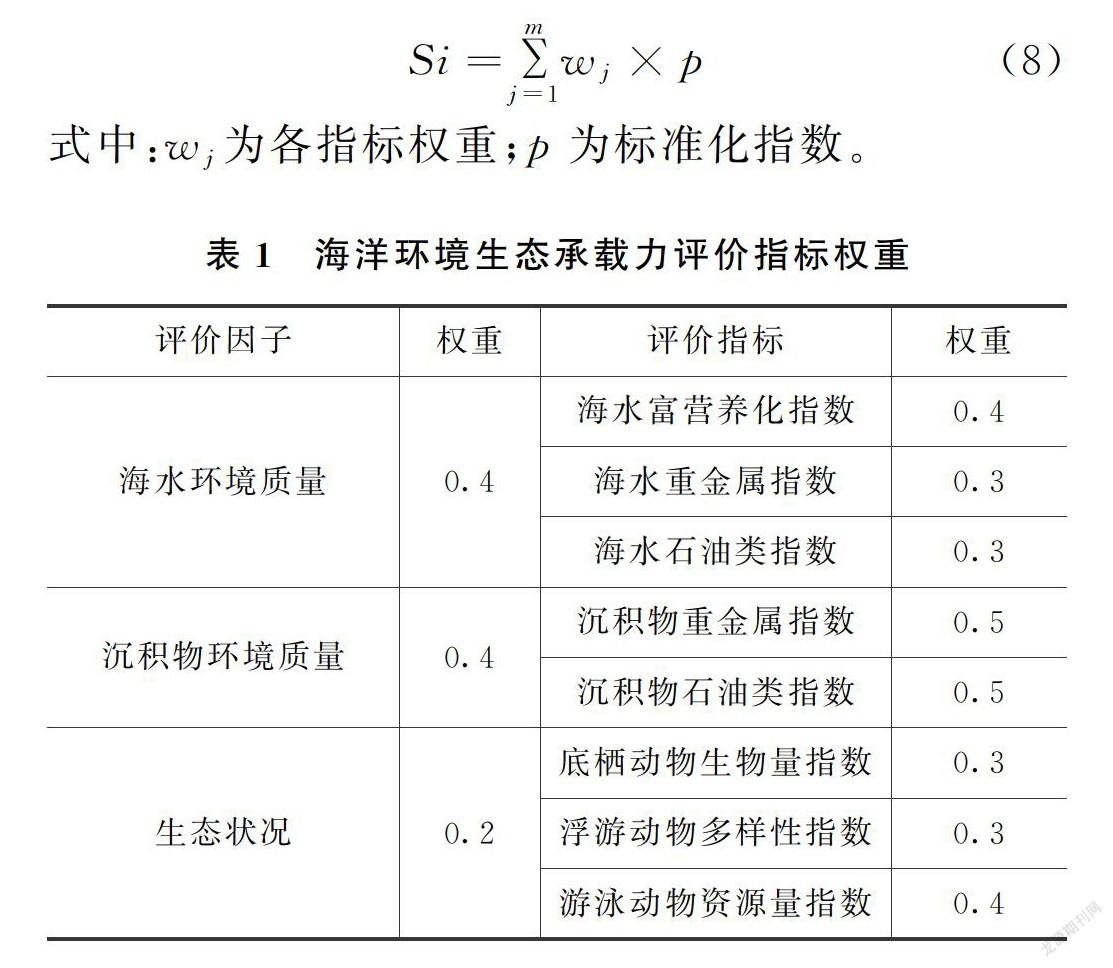

本研究海洋环境生态承载力评价指标采用专家打分法确定(表1)。

(3)综合指数确定。采用综合指数加权法计算海洋环境生态承载力综合指数。Si=mj=1wj×p

(8)式中:wj为各指标权重;p为标准化指数。

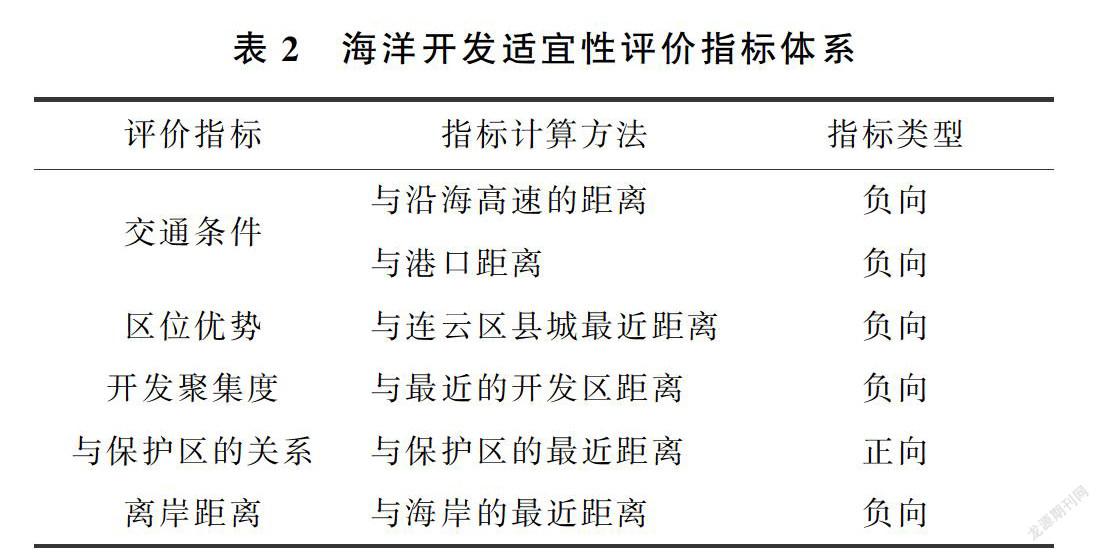

2.3.2 评价方法

海域开发适宜性评价指标大都与距离有关,对海域各评价单元运用 ArcGIS 软件,通过距离量算,计算各指标值。

指标标准化处理方法和综合评价方法,同海洋环境生态承载力评价。

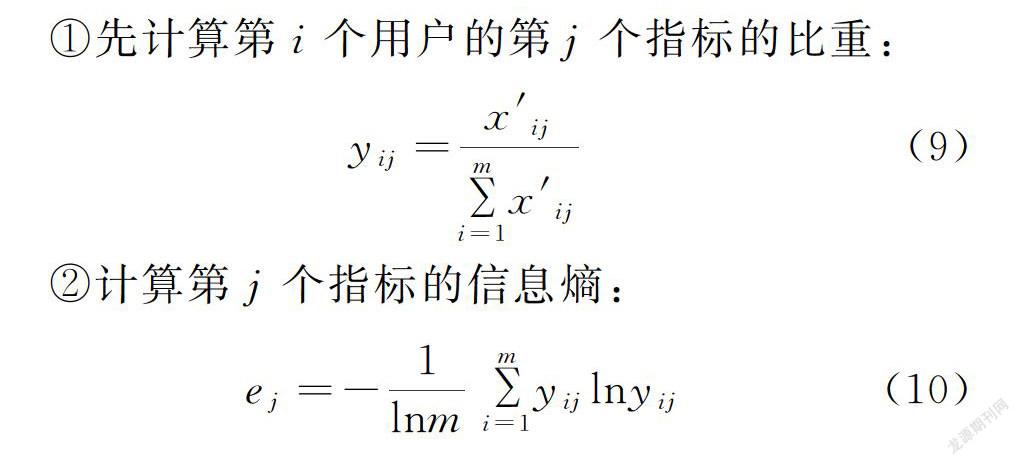

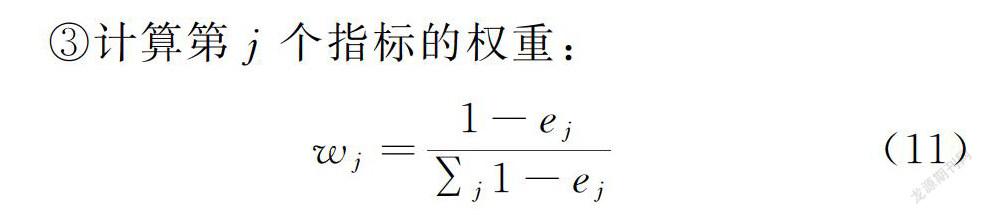

指标权重采取熵权法计算:

①先计算第i个用户的第j个指标的比重:yij=x′ijmi=1x′ij

(9) ②计算第j个指标的信息熵:ej=-1lnm mi=1yijlnyij

(10) ③计算第j个指标的权重:wj=1-ejj1-ej

(11) 通过加权和计算得到各评价单元的综合得分,综合得分为0~1之间的数据,将其乘以100,得到0~100之间的数值。数值越大,表示该评价单元越适宜开发;数值越小,表示该评价单元越不适宜开发。

2.4 海洋空间规划分区

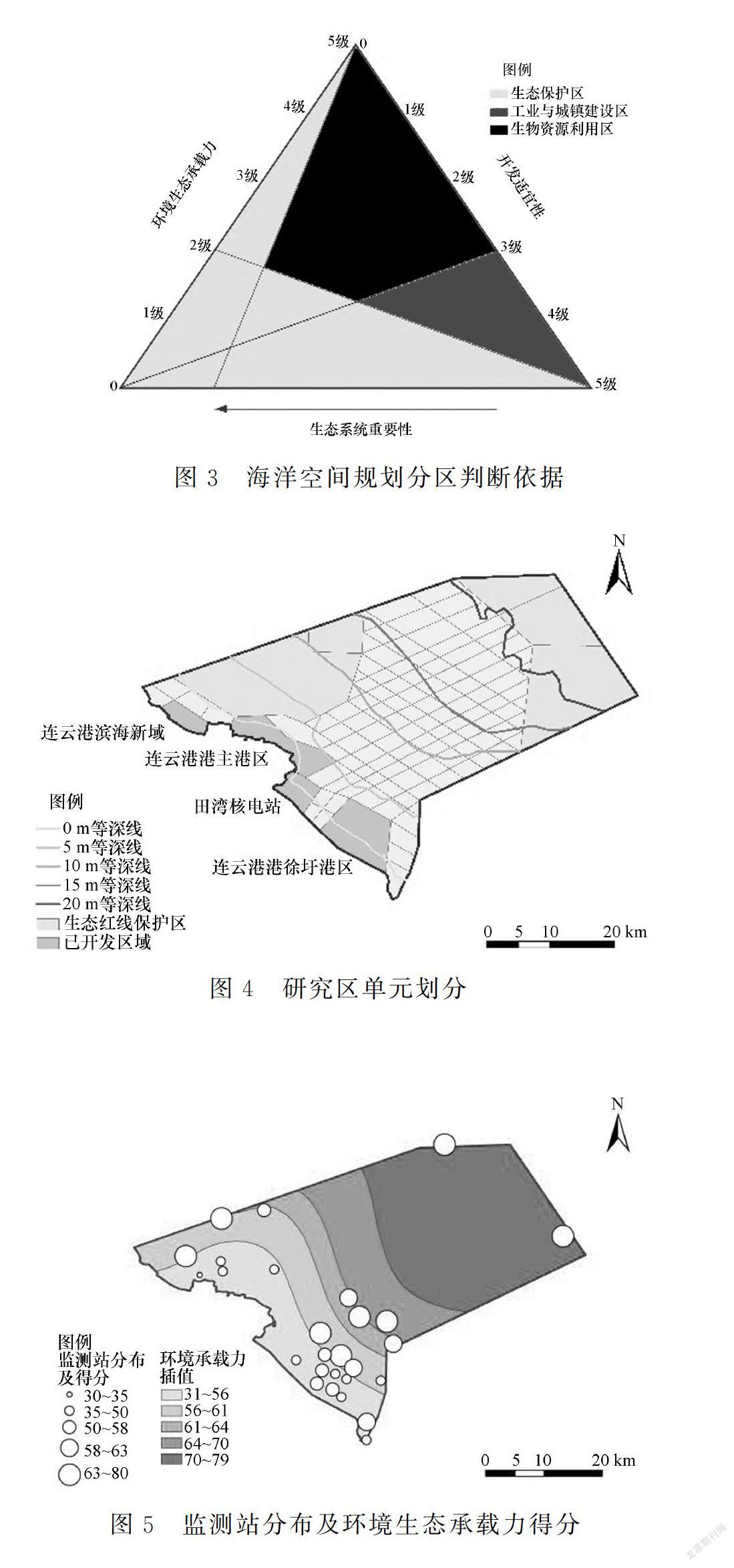

运用自然间断点分级法分别将环境生态承载力评价结果和开发适宜性评价结果分为5个等级。将评价结果与生态重要性相叠加,将环境生态承载力低下(≤2)区域和生态红线区域(生态重要性高)划为生态保护区;开发适宜性较高(≥4)和环境生态承载力适度(>2)区域划为工业与城镇建设区;剩余为生物资源利用区。最终确定3个区:生态保护区、生物资源利用区和工业与城镇建设区(图3)。

3 结果与分析

3.1 海洋空间规划分区体系

海洋空间规划体系是国土空间规划体系的重要组成部分。参考国土规划中“三区”:生态空间、城镇空间和农业空间,结合海洋自身特点,以渔业发展代替农业,将农业空间更改为“生物资源利用区”。最终确定海洋空间规划分区为:生态保护区、工业与城镇建设区和生物资源利用区。

3.2 海域单元划分结果

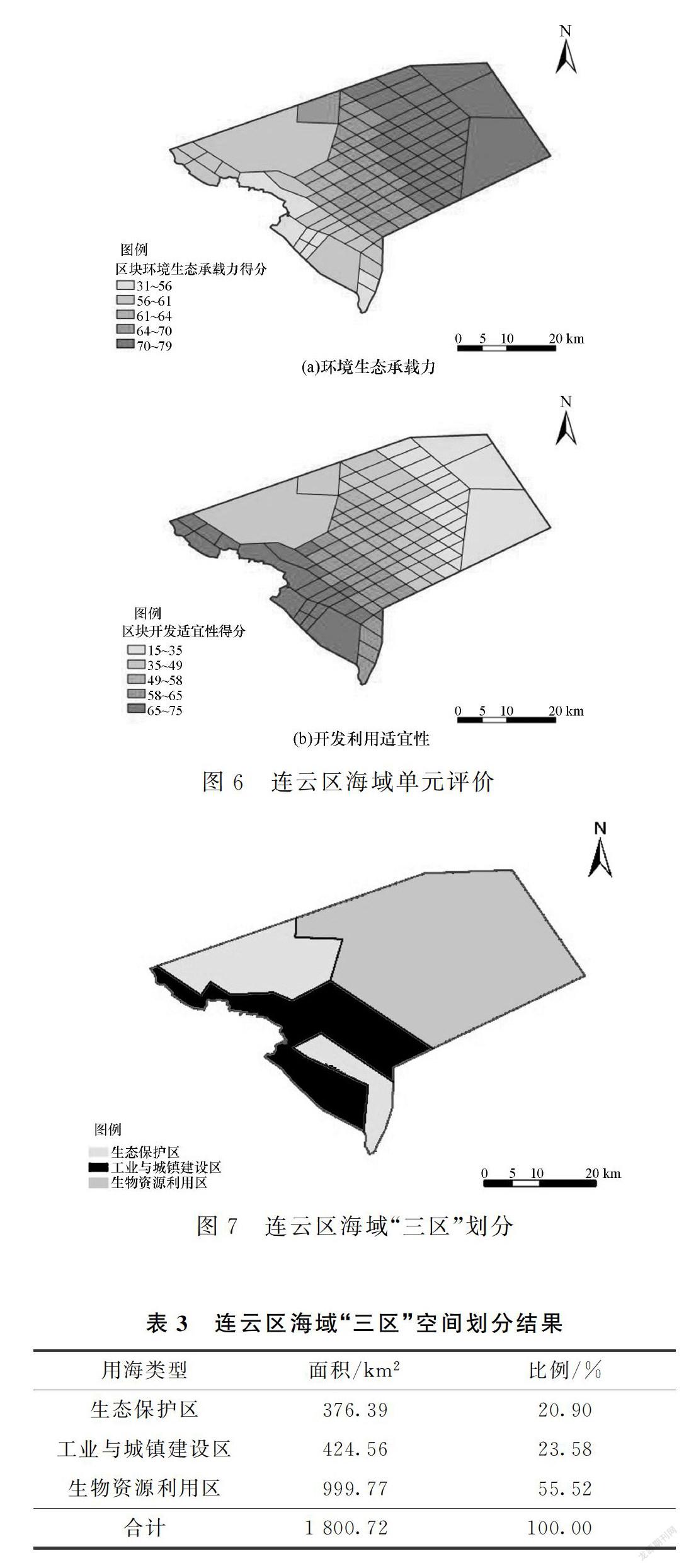

根据连云区海域2005年水深调查地形数据、海域开发利用现状、生态红线分布,对连云区海域进行单元划分,平行于岸线方向大致与2.5 m等深线平行,垂直于岸线方向大致以3 km为间距。对于近岸已开发区域如连云港滨海新城、连云港港主港区、徐圩港区、田湾核电站作为一个整体研究单元,不再细分。海州湾国家级保护公园虽属于保护区,但其近岸可适当进行滨海旅游建设,因此将海州湾国家级保护公园分为保护区和建设区,保护部分作为一个整体研究单元,不再细分。最终将连云区海域分为118个单元,具体划分结果如图4所示。

3.3 环境生态承载力评价

根据构建的环境生态承载力评价体系,对收集到的连云區监测站位的生态环境进行评价,但由于监测站位有限,利用ArcGIS插值获得整个研究区范围内环境生态承载力得分,将得分31~56划分为低环境生态承载力区域;56~61分为较低环境生态承载力区域;61~64分为中环境生态承载力区域;64~70分为较高环境生态承载力区域;70~79分为高环境生态承载力区域(图5)。

将海域单元划分结果(118个评价单元)与环境生态承载力得分相叠加,当评价单元包含两种评价等级时,择较高者作为该评价单元的等级,从而得到各个评价单元的环境生态承载力等级,如图6(a)所示。

结果表明,连云区海域总体来说,近岸海域的环境生态承载力都相对较低,最低区域出现在西墅—云台山岸段及垺子口岸段附近,离岸较远海域环境生态承载力相对较高。连云区近岸海洋开发利用活动严重不合理,造成生态环境严重恶化从而也限制其开发潜力。

3.4 海域开发利用适宜性评价

依据所建立的海域开发利用适宜性评价模型,对所划分的118个海域单元进行各指标的定量计算,确定各评价单位的开发适宜程度。根据得分情况,将15~35作为不适宜区域;35~49作为低适宜区域;49~58作为中适宜区域;58~65作为较适宜区域;65~75作为高适宜区域如图6(b)所示。

图6 连云区海域单元评价

结果表明,垺子口岸段附近由于其交通条件、区位优势相对较差,导致其开发适宜性不如其他岸段;生态红线分为限制类和禁止类,在限制开发区域内可以适当开展滨海旅游业和农渔业活动,在禁止开发区域禁止工业城镇建设化开发;由于技术水平的限制,目前深海不适宜开展海洋开发利用活动。

3.5 连云区海域三区空间划分

根据环境生态承载力与开发适宜性评价结果划分连云区“三区”。海岸带存在已开发建设的海域,因其短期内性质难以更改,仍将其划为工业与城镇建设区,考虑到该海域环境生态承载力低下,建议未来用海过程中要严格执行用海制度,支持环保设施建设,定期加强环境检测、发现问题及时处理。对于生态红线保护规划中禁止开发区域作为生态保护区,限制开发区域做适度开发,如海州湾国家级海洋公园近岸区域可以适度开展滨海旅游业;离岸较远区域作为生态保护区,达山岛和对虾种质资源保护区作为生态保护区。江苏海州湾海洋牧场实验区虽为生态红线但可用于重要渔业品种养护,因此将其划分为生物资源利用区。垺子口岸段附近虽然开发适宜性较高,但其环境生态承载力低下,已不适合再进行用海活动,因此将其划分为生态保护区,开展环境综合整治,严格控制陆源污染物排海,实行达标尾水离岸深水排放。最终确定连云区海域三区空间(图7),各空间面积占比如表3所示。

4 结语

本研究选取江苏省连云港市连云区作为研究对象,采用指标评价与空间叠置相结合的方法对其海域生态环境承载力和开发适宜性进行评价,结合生态保护区划分“三区”空间。得到以下结论。

(1)在分析总结现有各类海洋空间规划不足的基础上,以国土空间规划改革为背景,参考城镇空间、农业空间、生态空间,确定海洋空间规划“三区”:工业与城镇建设区、生物资源利用区和生态保护区。

(2)提出海洋空间规划技术方法。在海域单元划分的基础上,构建海洋环境生态承载力和海洋开发利用适宜性评价模型。海洋环境生态承载力包括海水环境质量、沉积物环境质量和生态状况3个一级指标8个二级指标。海洋开发利用适宜性评价包括交通条件、区位优势、开发聚集度、与生态红线区的关系、离岸距离5个指标。通过海洋环境生态承载力与开发利用适宜性综合评价确定海域“三区”空间。

(3)将连云区海域划分“三区”空间,生物资源利用区面积占比55.52%,工业与城镇建设区面积占比23.58%,生态保护区面积占比20.90%,连云区海域使用总体以渔业为主,海洋空间利用结构有待改进。

由于海洋空间规划是一项复杂而艰难的工作,本研究仍存在以下问题。

(1)由于海洋空间规划是由研究区域自然条件、社会因素等多方面因素决定的,在确定指标时及权重时容易夹杂个人主观方面的因素。

(2)对于生态保护区未根据研究海域的时间生态状况、重要生态区分布情况确定,而是根据现有的海洋保护区和海洋生态红线直接划定。未来可考虑基于研究区域生态状况和重要生态区分布,进一步细化生态保护区的划定工作。

参考文献

[1] 国家海洋局.2015年中国海洋环境状况公报[R].2016.

[2] 黄伟,曾江宁,陈全震,等.海洋生态红线区划:以海南省为例[J].生态学报,2016,36(1):268-276.

[3] MA Z J,MELVILLE D S,LIU J G,et al.Rethinking Chinas new great wall[J].Science,2014,346:912-914.

[4] EHLER C,DOUVERE F.Marine spatial planning:a stepbystep approach toward ecosystembasedmanagement[M].Pairs:Intergovernmental Oceanographic Commission,2009:35-36.

[5] 方春洪,刘堃,王昌森.生态文明建设下海洋空间规划体系的构建研究[J].海洋开发与管理,2017,34(12):89-93.

[6] 姜憶湄,李加林,马仁锋,等.基于“多规合一”的海岸带综合管控研究[J].中国土地科学,2018,32(2):34-39.

[7] 岳奇,赵梦,徐伟.略论海洋功能区划兼容性的内涵、特征及判定方法[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2016(3):32-36.

[8] 李东旭.海洋主体功能区划理论与方法研究[D].青岛:中国海洋大学,2011.

[9] 安太天,朱庆林,岳奇,等.我国海洋空间规划“多规合一”问题及对策研究[J].海洋湖沼通报,2019(3):28-35.

[10] 高月鑫,曾江宁,黄伟,等.海洋功能区划与海洋生态红线关系探讨[J].海洋开发与管理,2018,35(1):33-39.

[11] 黄杰,王权明,黄小露,等.国土空间规划体系改革背景下海洋空间规划的发展[J].海洋开发与管理,2019,36(5):14-18.

[12] 国家统计局.中国海洋统计年鉴[J].北京:海洋出版社,2017.

[13] 江苏省海洋与渔业局.江苏省海洋主体功能区规划[R].2018.

[14] ULLAH Z,WU W,GUO P F,YU J.A study on the development of marine functional zoning in China and its guiding principles for Pakistan[J].Ocean and Coastal Management,2017,144.

[15] 朱传耿,仇方道,马晓冬,等.地域主体功能区划理论与方法的初步研究[J].地理科学,2007,27(2):136-141.

[16] 刘仨.县域空间规划“三区三线”划定方法研究[D].西安:西北大学,2018.

基金项目:国家自然科学基金(41373112);南京师范大学2018年度大学生创新创业训练计划项目.

作者简介:张倩,研究方向为海洋资源环境与开发

通信作者:徐敏,教授、博士生导师,博士后,研究方向为海洋资源环境与开发