山水城市滨江岸线标准化设计研究

柳杉 何洪梅 陈静雯 李箐玮 黄聪 余畅 林强

摘要:自古以来,人类逐水而居、城市依水而建,滨水空间成为了一个城市的核心与重点发展区域。在现代城市中,滨水空间建设由衰败的工业区逐渐向城市公共空间进行转变。本文以重庆“两江四岸”治理提升项目九龙外滩示范段为例,以生态重生、空间重构、精神重振、形象重塑为设计要素,针对护坡型、桥下空间型、挡墙型三种类型的岸线,提出标准断面设计方案,以此来引导重庆“两江四岸”全段滨江岸线乃至山水型城市滨水岸线的标准化设计。

关键词:标准化设计、护坡型岸线、桥下空间型岸线、挡墙型岸线

一、前言

自古以来,人类依水而居,而滨水空间作为大多数城市最早的居住、商贸、活动场所,逐渐成为了一个城市的产业、经济、生活的核心区域。马会岭将城市滨水空间定义为:“城市中陆域与水域相连的一定区域的总称”,一般由水域、水崖线、陆域三部分组成[1]。随着产业经济的不断发展,人们对于生活品质的要求也随之增高,滨水空间作为城市中独特的稀有资源,逐渐由衰败的生产、工业聚集地向休闲娱乐、生态调节等功能转变,逐渐成为了城市新的发展主轴与核心。

国外滨水空间的建设兴起于20世纪80年代,以人性化设计、城市公共空间修复以及生态环境保育为核心,形成了诸多的成功案例;如多伦多中央滨水区以具有良好的可达性、探索大尺度的开放空间、协调城市风貌、提供完善的公共服务设施为设计原则,成为目前全球最具影响力的滨水区域之一[2]。但是,无论是伦敦的金丝雀码头、芝加哥的滨河步道还是马德里的河岸景观项目,均是平原城市的滨水空间改造成功案例,而缺乏对于山地城市的滨水景观设计理念与技术的引导与应用。

在滨水岸线开发、设计的相关理论研究中,较多关注结合城市规划定位,就城市滨江地段两侧的用地性质和法定规划研究开发理论;或研究“海绵城市”理论为代表的规划理念研究。在岸线设计上,“水安全”“水景观”“水生态”几个方案入手,研究城市河道整治、岸线设计的方法和模式。然而就“山水城市”这一类型的山地城市滨水空间鲜有研究。

本文以重庆“两江四岸”九龙外滩示范段项目为例,通过分析山水城市的各种类型的滨江岸线的现状问题,结合生态、交通、文化、景观四大类设计要素,提出各类型滨江岸线的針对性设计手法与技术,形成各类型岸线的标准化设计,成为指导重庆“两江四岸”全段滨江岸线乃至山水城市滨水岸线的标准化设计的重要基础与支撑。

二、重庆“两江四岸”九龙外滩示范段设计

(一)项目概况

重庆是依水而建、因水而兴,是山环水绕、江峡相拥的山水之城。延流经重庆主城区的长江、嘉陵江沿岸区域是重庆母城的发源地,在重庆城市变迁历史中,“两江四岸”也是城市发展的主轴,其人文底蕴深厚、滨水空间特色鲜明。主城区“两江四岸”治理提升是还江于民,建设生态文明的重要举措。本文借鉴案例主城区“两江四岸”治理提升项目是按照总体建设“山清水秀生态带、便捷共享游憩带、人文荟萃风貌带、立体城市景观带”的目标,力争将重庆市主城区的“两江四岸”打造成为国际一流滨江带。

九龙外滩位于重庆长江北岸,九龙外滩示范段区域紧邻杨家坪商圈、菜园坝火车站,北至九滨路-龙家湾隧道、南至龙凤寺、西至民新街-交通街-成渝铁路防护带、东至长江水崖线,岸线全长4.2 km,总面积91.24 hm2。图1为重庆主城区“两江四岸”及九龙外滩示范段地理区位图。

从岸线类型上进行分析和梳理,九龙外滩示范段聚集了护坡型、高架路桥型、垂直挡墙型等多种岸线类型;按地域文化特色进行分类,九龙外滩示范段聚集了巴渝文化、抗战文化、特色九龙文化等多样化的文化资源。岸线类型丰富,文化多样的同时,九龙外滩又存在滨江区域与腹地高差大的问题,其垂直高差最大达到近90 m。因此,九龙外滩示范段不仅承载了重庆历史文化、城市变迁的厚重底蕴,涵盖了重庆主要的滨江岸线类型;而且现状问题突出,充分体现了山水城市格局与特色,故在重庆“两江四岸”总体发展中具有典型意义及示范效应。

(二)九龙外滩总体现状及问题

1. 生态消落带亟需治理

九龙外滩区域存在大量的消落带区域,重庆主城区由于三峡水库蓄水及夏季洪水等原因,导致季节性的水位高差变化较大。普遍来说,长江每年水位波动在15 m左右,在极端洪水期间波动变化超过30 m,因此形成了独有的消落带区域。图2展示了典型的消落带区域的现状。该区域对外界的变化与干扰反应敏感,是生态脆弱带,也是易污染带。但是由于缺少相应的治理,消落带区域内植被缺乏,生物种类非常稀少,裸露的土壤观感不佳,对城市形象带来负面影响,水土流失现象较为严重,消落带亟需治理。

2. 滨江可达性不足,步道不贯通

九龙外滩区域主要通过九滨路、龙腾大道、鹅公岩大桥联系腹地。如图3所示,成渝铁路穿过规划区,导致基地交通被割裂,缺乏与城市腹地的联系,可达性不足。另一方面,片区内步道不连续,难以形成较好的滨水体验空间。亟需提升片区的交通可达性和步道连续性。

3. 文化景点孤岛化,缺乏载体

如图4所示,九龙外滩有较多的文化资源,如:黄桷坪钢琴博物馆、沉香博物馆、成渝铁路、防空洞、索道、建设码头等。但整体呈现碎片化,兵工文化、抗战文化、现代艺术文化等零散分布,内涵彰显不足。

4. 立体景观展现不足

九龙外滩示范段场地高差变化巨大(图5所示),从滩地的165 m标高到腹地的金科万人广场250 m标高,高差变化达85 m,但立体景观打造不足,难以体现山城特色。

(三)滨水岸线现状及问题

根据国内外岸线设计的基本原则,城市滨水岸线按人为的开发建设程度可以划分为自然型和人工型[3]。自然型城市滨水岸线是指人工的建设较少,拥有一定量自然资源的岸线。人工型城市滨水岸线是指在有限的自然景观的基础上,人工化滨水岸线占主导地位的城市滨水岸线。

重庆九龙外滩示范段的滨水岸线现状同时具有自然岸线和人工岸线两种。其中,自然岸线主要表现形式为护坡型岸线,包括河漫滩型、陡坡型、浅丘陵型等岸线类型,如图6所示。在九龙外滩示范段中,自然岸线分布整个项目范围内,其中南部自然岸线以陡坡型护坡为主,北部自然岸线则有较多的浅丘,中部以河漫滩为主。人工岸线包括防洪挡墙、高架路桥等人工构筑物组成的岸线。九龙外滩示范段现状的防洪挡墙从场地中部一直延伸至南部,长度为1.8 km;桥下空间主要集中在项目北部和南部两个区域,可利用的桥下空间约6.5 hm2。

1. 护坡型岸线

九龙外滩示范段的护坡型岸线根据自然地理特性,现状有如下三个特点:

(1)南部陡坡型岸线的自然原生态群落中的植物种类较为单一。

(2)中部河漫滩型经过多年冲涮和淤积,形成较大面积的滩地,常年呈裸露状态,自然植被生长情况较差。

(3)北部浅丘岸线中不同海拔的植物群落品相不一,其中低海拔区域植被稀疏,观赏价值较低。

九龙外滩示范段范围内80%以上的自然护坡都属于消落带区域。九龙外滩示范段内的消落带由于存在坡度较大、植被脆弱等问题,导致生态系统敏感性较高,因此该段的自然型滨水岸线的水土流失现象较为严重。

2. 桥下空间型岸线

重庆作为山地城市,临水区域与城市腹地存在较大的高差;因此大量滨江道路以高架桥的形式存在。这些高架道路虽然增加了城市交通的便捷性,但同时也割裂了滨江区域与城市腹地的联系。

九龙外滩示范段中的九滨路作为沿江而建的城市高架公路,导致滨江区域约1.4 km的滨水岸线的可达性严重不足。而高架桥下还设有3 m宽的排水箱涵,进一步割裂了滨江区域与腹地的联系。同时,九滨路高架桥桥墩和桥下排水箱涵的裸露,不仅对生态、景观效果影响较大,还导致桥下空间利用率极低,形成了大面积的消极空间。如图7所示,大面积的消极空间不但阻碍了崭新城市形象的打造,也使桥下空间区域严重缺乏亲水性和可达性。

3. 挡墙型岸线

九龙外滩示范段内原有的防洪挡墙是按照长江防洪100年一遇的标准建造,总长度约1800 m。经过二十余年的风吹雨晒,现状防洪挡墙普遍存在立面生硬、生态性差、设施老旧导致的外立面脱落以及未合理充分利用等问题,如图8所示。同时,为满足防洪需求而建立的工业化的防洪挡墙,严重割裂了长江滨江区域与腹地之间的联系,使得滨水区域严重缺乏亲水性且交通可达性极低。现状存在少量的下江通道位于各挡墙间,但由于步行距离较长、停留空间局促、生态环境差等问题,在实地调研中发现,其使用率低,造成整个滨江区域严重缺乏人气与活力。

(四)设计要素

1. 生态重生:消落带治理

结合长江消落带的特点及限制条件,设计时强调了生态治理与水文形势相吻合,注重生态的系统性与完整性。在空间设计方面,避免过度人工设计,以“重回自然“的理念,营造亲水宜人的环境氛围,实现生态重生,打造山清水秀的生态带。具体设计措施如下:

(1) 立体打造生态功能区,实现季节性使用

在消落带治理的规划上顺应常年水位变化的特点,设置生态禁入区、合理利用区与开放游览区(长江(重庆段)常年水位变化详见附件表1)[4]。首先,生态禁入区位于165 m以下,平均每年有290天被淹。该区域禁止市民进入,严格保育消落带生态。其次,合理利用区位于165~175 m,每年4月至9月非洪水期市民可以进入。该区域严格规范活动行为,严禁烧烤等破坏生态的活动行为;同时,局部可进行生态微改造,补植适宜消落带生长的本土植物。最后,开放游览区位于175 m以上,平均每年约有10天被淹没。该区域除夏季洪水期外,其他时间均可开放使用。

(2)生境打造

根据消落带常年不同高程水位特征,在不同海拔区域合理选用植物品种,构建不同类型的可持续发展的生态群落[5]。如图9所示,在165~170 m标高区域,构建耐淹禾草群落,以狗牙根、狼尾草、块茎苔草、甜根子草、扁穗牛鞭草等本土植物为主;在170~175 m标高区域,构建高草草甸复合群落,以芦苇、荻、水葱、芦竹、火炭母等植物为主;在175~186 m高程区域,构建灌草复合群落,以中华蚊母、杭子梢、桑树、小梾木、芒等植物为主;在186~195 m标高区域,构建乔灌草复合群落,以南川柳、枫杨、水杉等植物为主。图10展示了消落带治理希望达到的最終效果。

2. 空间重构:交通可达性

针对现状滨江区域横向与腹地联系不足、纵向不贯通的问题,一方面构建桥梯驿系统,强化交通可达性;另一方面建立“三道”体系,打通纵向断点,实现空间重构,打造便捷共享游憩带。

(1)桥梯驿系统

结合地形高差,利用电梯、天桥、下穿通道、坡道、驿站等,将城市腹地与滨江空间进行缝合,构建“桥-梯-驿”系统(如图11所示),强化滨江地带与城市腹地的联系,实现滨江可达,构建从山至水的便捷共享游憩带。

桥梯驿系统中包含了四组跨铁路桥梁,分别是:

①九龙桥上跨九滨路及成渝铁路,连接道路两侧具有一定高差的城市集中居住区与滨江公共区域,视觉景观较好,为人流快速引入滨江提供了方便。

②集散广场跨九滨路桥梁,两侧分别连接九龙窗、九龙梯,打造出特色九龙,具有整体景观性,将增强金科万人广场与九龙滩之间的联系,激活九龙滩广场与内街。

③北区两个跨成渝铁路桥梁,两侧连接山地步道与滨江绿道,将改善人居环境,增加周边市民的活动范围,增强城市腹地与滨江带的联系。图12展示了桥梯驿系统在这些区域的应用效果。

(2)“三道”体系

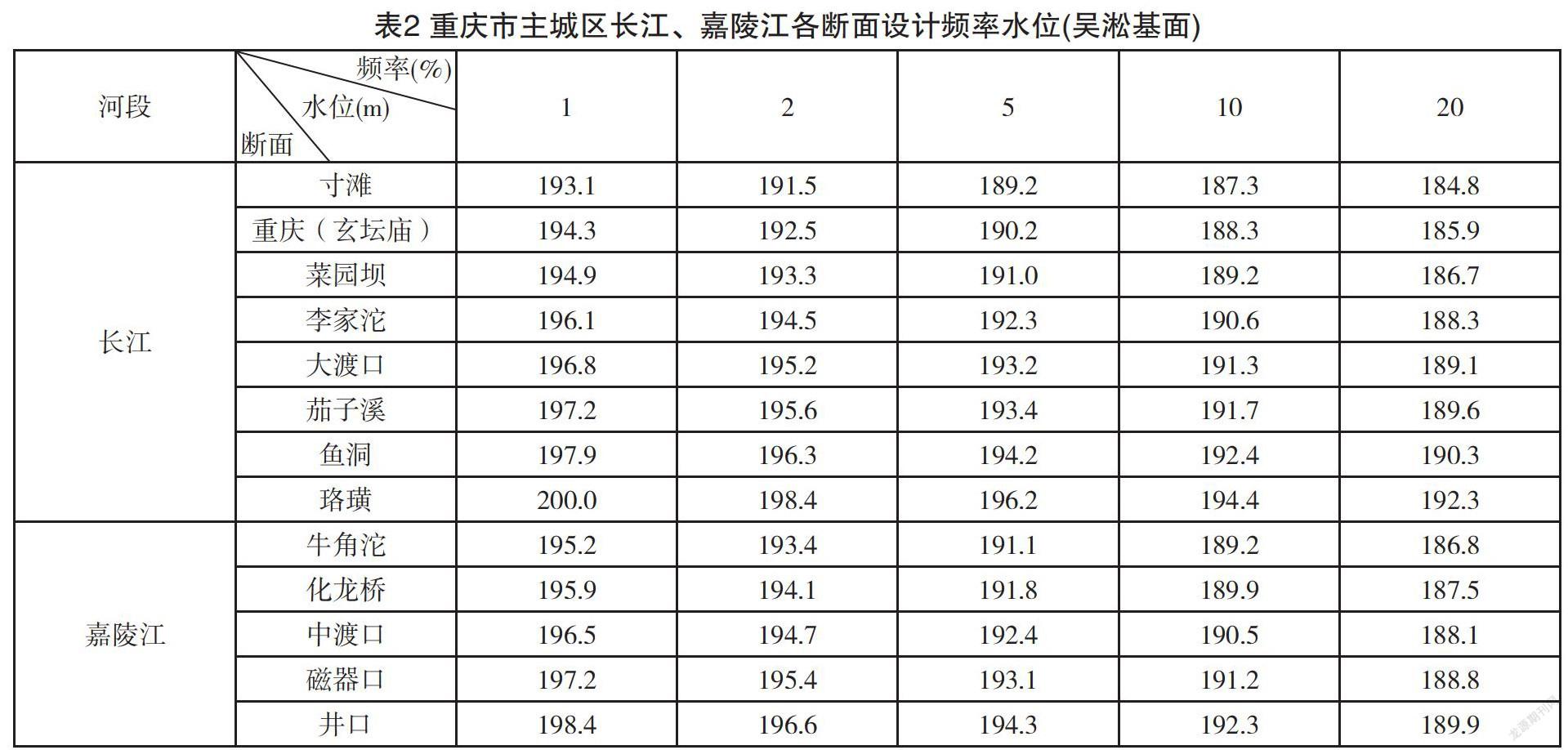

根据重庆市主城区相应河段设计频率水位情况以及长江(重庆段)常年水位变化情况(详见附件表2),重庆主城区冬季消落带水位持续在175 m以上的时间达到3个月[6]。因此,九龙外滩示范段结合重庆现状水文条件,创新打造“三道”体系,贯通沿江区域。

典型的“三道”体系如图13所示。首先,在170 m标高处设置弹性道供季节性使用,平均全年可用天数约206天,随水位变化灵活使用,弹性道为自然滩地步道,不做硬化铺装处理。其次,在175 m标高处设置亲水道,具有慢跑、休憩等功能,平均全年可用天数348天,达到几乎全年可使用,夏季过洪时进行管控,亲水道考虑抗滑、易冲洗维护等性能的铺装。最后,在185 m标高处设置活力道,设置骑行、慢跑、观景平台等,一般年份全年可使用,在洪水期进行必要管制,采用体现品质且适宜活动的富有弹性的铺装材料。图14展示了三道体系的应用效果。

3. 精神重振:文化传承与发扬

对九龙外滩示范段所在行政区-九龙坡的历史文化脉络进行了梳理,打造历史文化体验环线与九龙主题景观,引入多样主题活动,以“精神重振”的理念,打造人文荟萃风貌带。

(1)构建历史文化体验环线

结合现状博物馆群、建设码头、防空洞等,与周边已建成的建川博物馆、兵工街、龙凤寺等文化资源共同打造抗战文化、工业文化体验环线,同时融入文化标志、文化小品景观等元素,强化地域特色文化。

(2) 打造九龙主题景观

九龙坡,因“江心有石、形似九龙”而得名。因此,设计中结合九龙坡历史地名,引入九龙滩、九龙铺、九龙坡、九龙章、九龙馆、九龙壁、九龙窗、九龙桥、九龙梯等九龙主题要素,喻意“九心归一、龙行天下”,同时提炼“九龙”主题标识,贯穿全域,强化文化内涵。图15为九龙桥、九龙梯的效果图。

(3)引入多样主题活动

一方面,提升九龙外滩商业氛围,通过景观设计激活商业内街。另一方面,以还江于民为核心,打造多个活动聚集地,为市民提供休闲活动空间[5]。其次,在广场区域提供运动、亲子、科普、科技等多样化的体验空间,组织啤酒节、钢琴节等国家化的大型主题活动,让滨江区域成为新的生活载体。

4. 形象重塑:立体景观

为解决场地85 m高差问题,设计中运用垂直观光电梯“九龙窗”、特色梯步“九龙梯”、特色坡道“九龙坡”等方式综合解决。以“以人为本”为理念,构建立体景观体系;以“形象重塑”为目标,打造立体城市景观带。

利用现状地形高差,打造九个不同标高的观江平台(如图16所示),提供多样化的立体观江体验。第一重观江体验位于250 m标高,结合现状人气充足的金科万人广场,打造“九龙窗”眺望平台。第二重观江体验位于250~205 m标高,通过垂直观光电梯,打造动态的、不同高度连续变化的观江体验。第三重观江体验位于205~195 m标高,结合无障碍通行的过街天桥“九龙桥”,提供不同高度、不同远近的观江体验。第四重观江体验位于195 m标高,结合商业休闲街打造商业观江界面,聚集商业人气。第五重观江体验位于197~195 m标高,直接打开面江通道,打造特色入江梯步“九龙梯”。第六重观江体验位于191~195 m标高,通过连续贯通的活力道,为人们提供一个既可活动、又可观景的户外空间。第七重观江体验位于178~185 m标高,结合九个主题植物花园,打造一个生态野趣的观江空间。第八重观江体验位于178 m标高,结合新建的亲水道,建立一个亲水性高的观江廊道。第九重观江体验位于178~165 m标高,结合特色滨江滩地“九龙滩”,最大化保护滩地生态,同时连接山城步道,设置观景平台,与长江南岸形成视线通廊。

(五)标准化设计

1. 护坡型岸线

护坡型岸线设计以消落带治理为重点,顺应水文形势进行种植分层、分区,力求表达出四季皆景的特征。同时,弹性利用“三道”体系,增加亲水性且满足公众在护坡型岸线上的休闲娱乐需求。在护坡型岸线生态品质提升中,主要进行了以下四个方面的生态设计。

首先,根据可持续性原则,最大化保留现状长势良好的植被群落,补种在消落带具有生长优势的植物,营造可持续景观。其次,根据多样性原则,构建丰富的植被群落,提升植物多样性。同时,优化原有绿地草坡,改造防洪线以上的密林,营造高低相错的层次变化。最后,运用先进的固土技术,降低水土流失的风险,创造充满野趣和旺盛生命力的自然景观。在护坡型岸线中,弹性使用“三道”体系,局部扩大步道形成亲水平台,使岸线获得亲水休憩、慢跑运动、娱乐观景等功能,满足周边居民、游客的活动与社交需求。图17示意图展示了典型的护坡型岸线标准化设计。图18,19,20分别展示了陡坡型消落帶、河漫滩型消落带、浅丘陵型消落带的断面设计。图21展示了典型的护坡型岸线的设计效果。

2. 桥下空间型岸线

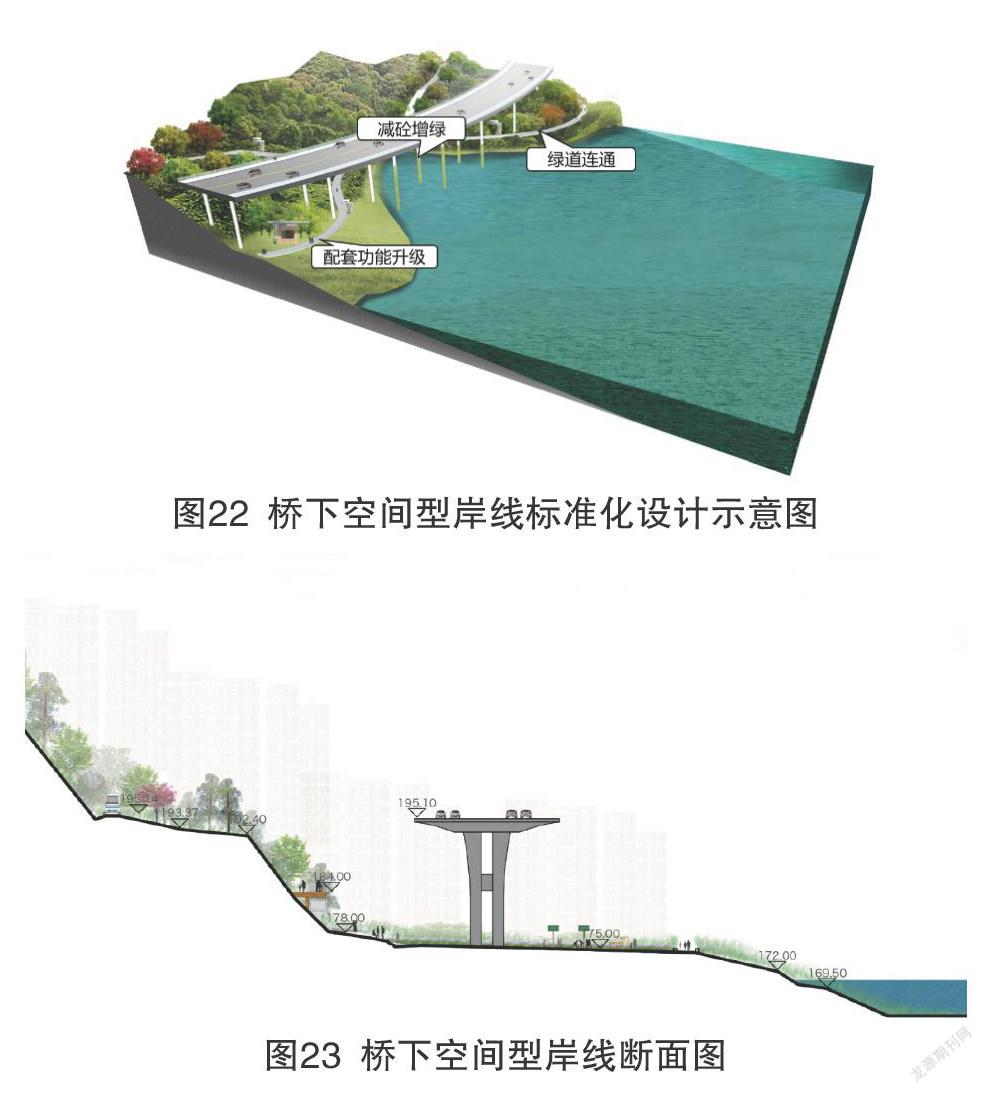

桥下空间型岸线重点运用生态重生的设计要素,在采光不足的桥下空间进行合理绿化处理,打造植物和水岸有机融合的景观空间[7]。同时配合空间重构的技术手段,形成栈道和功能性构筑物,增强场地贯通性,满足公众休闲游览的需求,高效解决桥下空间利用率低的问题。

人工滨水岸线中的桥下空间综合治理主要使用了三种景观设计手法,包括减砼增绿、配套功能升级以及绿道连通,如图22所示。首先,减砼增绿主要用于九滨路高架桥墩生态化的处理和桥下硬质地面上的绿色空间营造。一方面利用垂直绿化,采用攀爬型多年生常绿植物,美化桥墩,净化城市空气;另一方面利用桥下空间建设种植池,绿化公园或绿色小品,提升环境质量和城市形象。桥下的绿化提升不仅可以解决大量泥土填埋的问题,同时还可以通过选择价格较低、存活率高的耐阴植物,如八角金盘、葱兰、花叶蔓等进行种植,达到投入少但效果佳的目标。其次,结合现状桥下硬质空间,升级该区域的配套设施。一是打造桥下运动活动空间,引入篮球、羽毛球、兵乓球、滑板等多元时尚运动;二是利用桥下空间原有防空洞及保留建筑,改造为主题驿站,为游客和居民提供游憩服务,实现景观的多功能服务。最后,绿道连通的设计策略通过设置桥梯驿系统中的步道系统,打通被人为阻断的滨水岸线,提高市民生活品质,吸引外地游客,增加桥下空间型滨水岸线的可达性和贯通性。图23,图24分别展示了桥下空间型岸线的断面图和设计效果。

3. 挡墙型岸线

为了解决防洪挡墙导致的可达性不足、文化表现力不佳、生态化缺失等问题,使用空间重构中的桥梯驿系统搭建一条从城市腹地便捷直达滨江的步行系统。同时,通过“精神重振”策略中的本土文化形象美化墙体,打造文化体验环线。最后,结合“生态重生”策略将岸边硬质挡土墙等人工构筑物与植物、水雾等自然景观要素相融合。

针对挡墙型滨水岸线品质提升,主要采用了三種设计手法,包括引入桥梯驿系统、打造文化型景观小品和垂直绿化。首先,在人流量大的区域局部打断连续挡墙,在断点处设置桥梯驿系统,包括楼梯、电梯组和人行天桥等设施。其中,步行桥将地形高差较大的城市腹地人流快速引入滨江区域,激活滨江商业区的同时刺激参与性商业项目的引进;电梯和坡道通过提升行走的舒适度,无障碍地输送人流,创造便捷的可达交通;楼梯系统打破防洪挡墙割裂滨水游憩区和滨水商业区的现状,提高水岸可达性。通过引进桥梯驿系统可解决腹地与滨江交通不便的问题,形成便捷的立体景观带。

其次,在人群汇聚的区域运用九龙坡品牌视觉形象打造文化挡墙,集中体现区域周边人文资源。在研究梳理场地文化本底后,通过彩绘、浮雕、绿化图案等方式形成文化廊道,传承和发扬地域文化,塑造文化自信。连续的文化墙通过整合地域文化与山水特色,形成独特的文化体验,使公众在走读城市中认识历史,在活化历史中体验文化。

最后,在生态基地较差的挡墙区域采用“上挂下攀”的垂直绿化加人工水雾系统(雾森)方式美化挡墙[8]。利用植物去人工化,雾森增加动态效果,软化硬质防洪设施,解决滨江立面生硬的问题。挡墙被绿化植物遮挡,既满足行洪的需求,又使得防洪墙与自然有机地结合,营造生态可持续的环境。图25展示了挡墙型岸线标准化设计。图26,图27分别展示了挡墙型岸线的断面图和设计效果。

三、结语

山水城市由于水文、气象、地形、地貌等自然条件限制,导致滨江岸线普遍存在交通可达性低、植被生态环境差、空间亲水性低等问题。以生态重生、空间重构、精神重振、形象重塑为设计要素,通过不同标高的立体植物群落构建自然生境,以桥梯驿系统和三道体系加强滨江岸线的横向与纵向的交通可达性,通过活动策划、空间营造传承与发扬地域特色文化,以及通过特色山地立体景观最小化地形高差的负面影响。

在2020年爆发新冠肺炎疫情之后,城市承担冲击,在发生灾害时快速应对、恢复并保持城市功能正常运行的能力被提到了空前的高度。而在现代城市中,滨江区域不仅是一个城市文化、经济、产业发展的主轴,同时还在城市对抗风险、防灾减震中扮演着重要的角色。在未来的滨水岸线设计中,不仅从传统的生态、景观、功能等角度进行规划与设计,还需要通过绿色基础设施等技术方法,提升滨江岸线防灾减宅的能力,以此推动“韧性城市”的建设与发展。

在对重庆“两江四岸”治理提升项目九龙外滩示范段的前期调研、现场考察、规划论述、设计理论梳理以及现场实施问题反馈一系列工作,本文结合项目实际,总结出“护坡型”“桥下空间型”“挡墙型”三类岸线,并有针对性的提出了六种可实施性强的标准断面设计方案,希望形成“标准化”的设计解决方案,引导重庆“两江四岸”全线的治理提升工作。同时,提出山水城市岸线标准化的设计研究的探讨,在我国未来的滨江岸线设计工作中,能够就“山水城市”这一极具中国特色的城市格局形成高效、可实施的可推广经验,建成“望得到山、看得见水、记得住乡愁”的山水城市形态。

参考文献:

[1]马会岭.城市滨水景观设计理论探析[D].北京:北京林业大学, 2006.

[2]张惠良,胡玎.营造个性化的滨水空间——多伦多中央滨水区设计[J].园林, 2003:6(13-15)

[3]陆湘.浅谈城市滨水景观的艺术性表现[J].大众文艺, 2018,(21):69-70

[4]任维,吴丹子,王向荣.三峡库区城市区域消落带景观规划策略探究——以重庆市云阳县为例[J].风景园林, 2017(2):91-100.

[5]郑瑶.重庆市主城区园林植物组成特点及其物种丰富度研究[D].西南大学, 2014,06.

[6]钟祥浩.长江上游生态退化及其恢复与重建[J].长江流域资源与环境, 2003.12(2):157-162.

[7]唐国滔,姚焕玫,胡湛波.生态护岸技术的研究及其发展趋势[J].水产科技情报, 2010,37(04):198-202.

[8]Trancik R.Finding lost space:theories of urban design[M].New York:Van Nostrand Reinhold, 1986.