浮山县崩塌和不稳定斜坡发育规律及孕灾背景

侯 宏 亮

(山西华冶勘测工程技术有限公司,山西 太原 030002)

0 引言

为了核实浮山县境内地质灾害基本情况,摸清灾害底数,以更好地辅助当地各级部门开展防灾减灾和城乡规划等工作,2016年—2017年,浮山县完成了地质灾害的详细调查工作。通过调查共确定地质灾害隐患点55处,其中崩塌15处,滑坡1处,泥石流12处,不稳定斜坡13处,地面塌陷14处。

崩塌和不稳定斜坡数量占全县总数的51%,崩塌和不稳定斜坡较之其他地质灾害而言,具有“突发”“频发”“易忽视”“致灾性强”等特点,是地质灾害的监测和防治工作的重点及难点,因此亟待分析其发育规律和孕灾背景。

1 浮山县地质环境概况

浮山县地处临汾盆地东缘,境内沟壑纵横,丘陵起伏,地形复杂。地势东高西低,中部有小面积平原。海拔582 m~1 514 m,县城海拔800 m。

据浮山县气象站1986年—2016年资料,该县年平均气温11.04 ℃;年最高气温多年平均值为36.2 ℃;年最低气温的多年平均值为-14.8 ℃;浮山县全年平均无霜期210.4 d,最少年份189 d,最多年份245 d。

降雨量年际差异很大,多年平均降雨量529.97 mm,年最大降雨量925.4 mm(2003年);降水量空间分布变化较大、不均衡,由东南向西北递增,降雨主要集中在7月~9月。历年单日最大降水量为95.2 mm(2003年的8月26日),12 h最大降水量1 054 mm(1982年7月30日),1 h最大降水量58.1 mm(1996年7月18日),10 min最大降水量19.9 mm(2010年9月1日)。

县域西部广泛分布黄土,东部、南部为基岩山区,出露的地层由老到新有:古生界奥陶系、石炭系、二叠系、中生界三叠系,新生界新近系和第四系。

地质构造以祁吕构造体系和新华夏构造体系为主,南北向又受控于中条山和太岳山构造带的影响,县域南部燕山期侵入岩体较发育,因而构造较复杂。

新构造运动在区内以差异性升降运动为主。因为地处临汾盆地边缘,县内地震频发,按照GB 18306—2015中国地震动参数区划图,浮山县的抗震设防烈度为8度,地震动峰值加速度0.20,反应谱特征周期0.40(其中,寨圪塔乡0.10g/0.45 s)。

根据含水介质的特征、赋存条件、水理性质和水力特征,浮山县地下水可分为:碎屑岩裂隙水,碳酸盐岩岩溶水,碎屑岩夹碳酸盐层间岩溶裂隙水,岩浆岩、变质岩裂隙水和松散岩类孔隙水5种类型。

浮山县人类工程活动的强度和社会经济发展的水平,是地质灾害形成和发育的主要背景,这使得浮山县地质灾害特征与周边县(市)相比具有极大的相似性,又有自身独特性。

2 崩塌、不稳定斜坡类型

县域内的15处崩塌,均分布在X933公路和X540公路两侧,13处不稳定斜坡主要分布在X540公路和县乡公路两侧。按照物质组成、崩塌体体积、稳定性和变形模式4个方面进行了分类(见表1)。

表1 崩塌、不稳定斜坡类型划分

3 地质环境与地质灾害

3.1 地形地貌与地质灾害

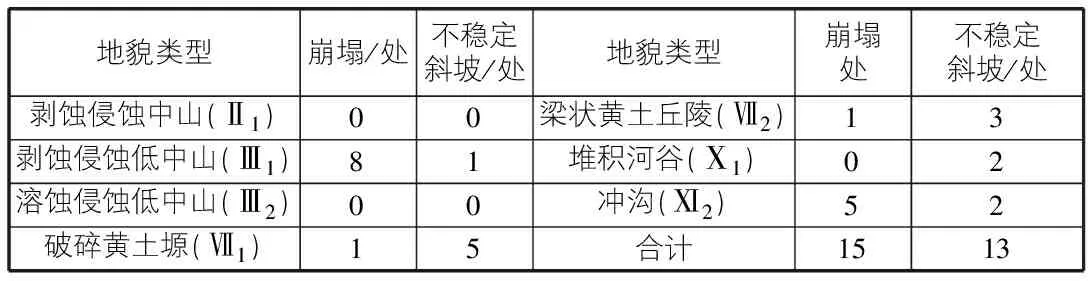

依据野外调查数据,分别从宏观地貌和微观地貌(分布高程、坡高、坡度和坡型)统计了地形地貌与崩塌和不稳定斜坡形成与发育之间的关系(见表2)。

表2 各地貌单元内崩塌和不稳定斜坡发育情况统计表

地形地貌是崩塌和不稳定斜坡形成及发育的先决条件[1],斜坡的几何形态决定了崩塌和不稳定斜坡坡体内应力的大小与分布,控制着斜坡的稳定性与变形破坏模式[2]。崩塌多分布在剥蚀侵蚀低中山(Ⅲ1)和冲沟(Ⅺ2)地貌,分布高程集中于1 000 m~1 300 m区间;不稳定斜坡多分布在破碎黄土塬(Ⅶ1)和梁状黄土丘陵(Ⅶ2)地貌,分布高程集中于700 m~1 000 m区间(见表3)。

表3 崩塌和不稳定斜坡高程分布统计表

坡高与地质灾害的发生关系密切。坡高对坡体内的应力等值线影响较小,却影响着坡内各部位应力值的大小,在相同条件下,坡高越大,应力亦增大,斜坡体的安全系数减小[2]。崩塌、不稳定斜坡的斜坡坡高多处于10 m~30 m区间(见表4),这与削坡建窑、建房、切坡修路等人类工程活动破坏、影响的高度范围密切相关。

表4 崩塌和不稳定斜坡坡高统计表

坡度可以明显地改变应力的分布状况,是影响斜坡稳定的关键因素(见表5)。坡度逐步增大,坡脚处应力集中带的最大剪应力值亦增大,坡面表部张力带范围也逐步扩大和增强[3],促使斜坡变形失稳。

表5 崩塌和不稳定斜坡坡度分布统计表

斜坡按坡面形态可以划分为4种基本类型,即凸型、凹型、直线型和阶梯型[4]。其中正向类型包括凸型和直线型,负向类型包括阶梯型和凹型。

坡型对斜坡的变形破坏模式和坡体稳定性具有控制作用,其中正向类型的斜坡较负向类型的斜坡更易于形成崩塌及不稳定斜坡且易于变形、失稳(见表6)。主要是因为正向类斜坡应力集中程度较高,稳定程度较低,在外力及人类工程活动的影响下容易改变稳定性,从而形成崩塌及隐患。

表6 各类坡型地质灾害点数量统计表

3.2 地质构造与地质灾害

浮山县处于临汾盆地东缘,构造发育,在县境内发育一系列走向北北东向的断层,受构造活动的影响,岩层节理发育,破碎,给崩塌及隐患的形成提供了条件。岩土体在地质营力作用下形成的各种层理面、岩性界面、节理面、裂隙以及断裂发育程度等因素是崩塌和不稳定斜坡的控制性因素,以上因素除了将岩土体分割成不连续的状态外,还为降雨等进入斜坡提供了通道。

地层产状是影响斜坡的稳定性重要因素。岩层的倾斜方向与斜坡的坡向相反,则其稳定程度较岩层顺斜坡倾斜的大。岩层的倾斜方向与斜坡的坡向一致的情况下,斜坡的稳定程度还取决于倾角的大小和破碎程度。

根据调查数据,当节理顺斜坡发育时,且发育在斜坡突出部位,最有利于形成崩塌及隐患。28处崩塌和不稳定斜坡中,处于构造带及其范围内的有10处,占到总数的18.18%,其余岩质崩塌均受控于节理面和裂隙面的发育程度、节理密度、贯通情况及与坡向的关系等。

3.3 岩土体结构与地质灾害

县域内岩土体结构按出露地层的岩土体工程力学性质、结构特征等划分为4个大类,10个亚类,即:土体、碎屑岩、碳酸盐岩和岩浆岩4类。其中土体和碎屑岩在县域内分布最广,是崩塌和不稳定斜坡发育的主要地质条件(如表7所示)。

表7 地质灾害在各岩土体亚类中的发育情况

崩塌主要发育在软硬相间层状砂泥岩岩组中,主要是碎屑岩受层理面、构造面以及风化、卸荷裂隙的控制,岩体破碎,不同岩性受差异风化作用,泥岩多易风化,工程地质条件较差,使得砂岩突出,局部临空失去支撑力。在重力作用、人工开挖边坡、降水等因素的影响下易失稳崩塌(见图1)。

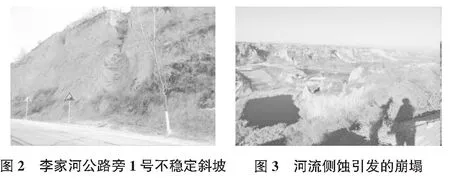

不稳定斜坡主要发育在粘性土中,以棕红色、红色粉质粘土为主,土质均匀,紧密坚硬,有少量大孔,柱状节理发育,不具湿陷性;中间夹有数层钙质结核层,灰白色致密不规则块状。不稳定斜坡多因在粘性土斜坡上削坡建房、修筑公路,形成陡立边坡,土体本身节理发育,在重力、降水、坡脚开挖、地震和其他因素的影响下很容易失稳形成土质崩塌(见图2)。

3.4 水与地质灾害

水对崩塌和不稳定斜坡的影响主要有3方面,即降水、地表水和地下水。

降水是诱发地质灾害最主要的外在因素之一[5]。暴雨季节,降水在较短时间内汇集,形成具有较强侵蚀能力的地表水流,经常诱发崩塌等地质灾害。

地表水是塑造地形地貌的关键因素之一,尤其是在破碎黄土塬和梁状黄土丘陵地貌中,地表水侧向侵蚀、浸润坡角,常常诱发黄土质崩滑现象。在响水河、红沙河、涝河、山交河等河谷均可见地表水作用的痕迹,在响水河河谷中可见河流截弯取直,形成的离堆山,此外中游由于河流底蚀作用,切割黄土塬,形成宽阔的U形谷,在河流侧蚀作用下不断地冲刷坡脚或者浸泡坡脚、削弱坡体支撑或软化岩土体,降低了坡体强度,从而诱发崩塌(见图3)。

地下水对斜坡的稳定性起着重要控制作用[6],地下水的运移使得岩土体的强度降低,坡体的应力状态改变,常导致斜坡出现变形或发生失稳。

地下水活动的影响作用主要表现在以下4个方面:

1)斜坡体的上层滞水使得岩土体的自重增加,抗剪强度降低;

2)在透水性微弱的斜坡中,雨后坡体的裂隙水会对斜坡产生静水推力;

3)动水压力下,松散土体颗粒或岩体裂隙的充填物被搬运流失,扩大了岩土体的间隙;

4)岩土体的裂隙水,增大了斜坡体的风化速度和深度,使斜坡岩土体更为破碎。

3.5 植被与地质灾害

植被对崩塌和不稳定斜坡的影响主要有促进作用和抑制作用两方面。植物的根系对岩土体裂隙的形成和扩大、坡体的破碎程度均有促进作用,影响着斜坡的稳定性。抑制作用主要表现为:1)截留降水,减少地表径流及减弱潜蚀作用,降低坡面水流对岩土体的冲蚀量。2)改变坡体表层黄土的结构构造,在一定影响范围内增强了土体的整体性和稳定性。土体的稳定性与土壤的粘着力、内摩擦力相关,植被根系提高了土体抗剪强度的能力[7],部分嵌入基岩的植物根系还具锚固作用。

县域内植被种类较多,但多以灌木、荆条、苜蓿或杂类草为主,植物根系大多较浅,草皮层松软,植被对岩土体的固定作用有限。相反,对局部已发生变形破坏的地段,坡体生长的巨大树木和茂密的植被会增加岩土体的容重,对崩塌等的发生起促进作用。

3.6 人类工程活动与地质灾害

人类工程活动是崩塌和不稳定斜坡形成的另一重要外在因素,主要表现为城镇、新农村建设,修建、新建各等级公路、铁矿,开采煤、铁等矿产资源。

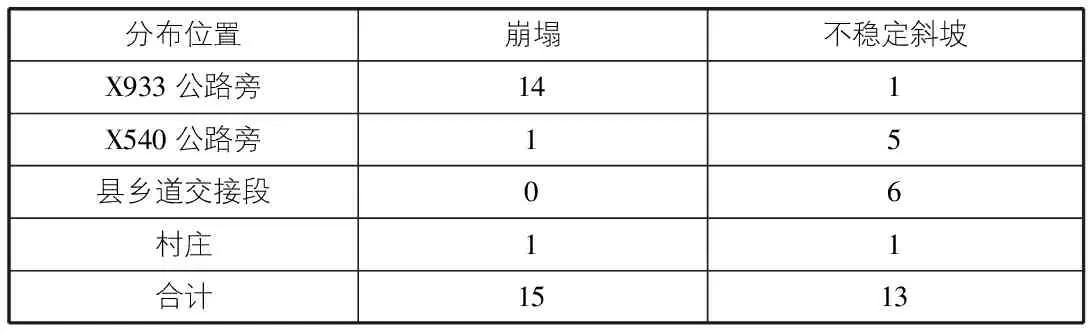

县域内的13处不稳定斜坡均因人工切坡而成,主要是切坡筑路和削坡建窑、建房(见表8)。有12处不稳定斜坡的形成直接与削坡筑路有关,占不稳定斜坡总数的92.31%,仅1处不稳定斜坡因削坡建窑形成,占实地调查不稳定斜坡总数的7.69%。

黄土斜坡:坡体主要由Q3,Q2黄土组成,坡面陡立,黄土裸露,垂直节理、柱状节理发育,植被稀疏。局部发育有落水洞,坡面多见冲刷凹槽,坡脚由于切坡建房或削坡修路,多形成临空面,局部已失稳崩塌。

岩质斜坡:主要分布于X933公路(辛沁线)和乡道两侧(见表8),坡体地层岩性为P2+T1砂岩夹泥岩,产状近<10°,倾向西,节理、裂隙发育;由于修路,人工开挖坡体形成高陡边坡,局部临空,在风化、雨水侵蚀及间断性寒冻风化作用影响下,常常有石块滚落,威胁公路的正常通行。

表8 崩塌、不稳定斜坡分布位置统计表 处

4 结语

本文通过对浮山县地质灾害详细调查,结合室内综合分析,就浮山县境内崩塌、不稳定斜坡的发育规律及孕灾背景初步得出如下认识:

1)浮山县境内的崩塌和不稳定斜坡规模均以中、小型的为主;其中不稳定斜坡以黄土质为主,崩塌以岩质为主,分布较广、危害较大。

2)宏观地貌上,剥蚀侵蚀低中山和冲沟两类地貌地质灾害易发;微观地貌上,坡高、坡型、坡度等因素控制斜坡的稳定性。

3)地质构造为地质灾害的形成和发育提供了有利条件;崩塌和不稳定斜坡受控于构造带、节理面和裂隙面的发育程度、节理密度、贯通情况及与坡向的组合关系等。

4)软硬相间层状砂泥岩岩组和粘性土分别是崩塌和不稳定斜坡发育和形成的主要地质条件。

5)降水是地质灾害发生的触发因素,地表水和地下水长期对坡体的地质作用是斜坡稳定性关键因素之一。

6)植被对斜坡的稳定性表现出两面性,总体上以促进作用为主。

7)崩塌和不稳定斜坡的形成与人类工程活动密切相关,28处地质灾害隐患点中,除1处位于居民点周边外,其余27处均集中分布于X933公路(辛沁线)、X540公路(古北线)两侧和县道—乡道之间。