航空发动机跨界、跨域、跨越创新模式的研究

吴文生

(中国航发沈阳发动机研究所,沈阳110015)

0 引言

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不断源泉,也是中华民族最鲜明的民族禀赋。航空发动机作为工业皇冠上的明珠,是一个国家科学技术和工业基础最高水平的体现,其发展水平直接代表着一个国家的综合国力和科技实力。想要实现航空发动机产业的快速、健康和可持续发展,必须依靠航空发动机技术和产品创新。刘大响[1-2]、张新国[3]、李清[4]、刘代彪[5]、吴文生[6]等对航空发动机创新发展进行了研究,并提出了一些很好的建议和对策。创新理论鼻祖约瑟夫·熊彼特[7]、颠覆性创新(破坏性创新,Disruptive Innovation)大师克莱顿·克里斯坦森[8-9]提出了基于S形曲线创新和颠覆性创新等创新理念或模式。李善友、刘辉等中国学者[10-17],对第二曲线创新和跨界创新等创新模式进行了广泛研究,并给出了很多成功的应用案例。但是有关航空发动机跨界创新、跨域创新、跨越创新(简称“三跨”创新)的研究鲜有文献发表。

本研究引入多元思维、第一性原理、技术进步S形曲线和颠覆性创新等思维、理论或方法,意在打破在认知边界、创新领域、创新强度等方面的原有框架或边界,扩展并形成新的框架和边界,寻求航空发动机的跨界创新、跨域创新、跨越创新的模式。这些创新模式,将有助于航空发动机研发和管理人员和机构创造新理论,发明新技术,形成新概念,提出新方案,研发新产品,进而助推航空发动机技术、产品和产业的创新发展。

1 不断提升认知能力,在原界创新的基础上实现跨界创新

航空发动机产业是典型的新技术覆盖面广、新技术依存度深并且技术需求灵活多变的高科技产业,其现有技术范围内的创新工作既是一个关键的创新来源,同时也是跨界创新的基础。情绪ABC 理论的创始人阿尔伯特·艾利斯(Albert Ellis:在不同的时间或环境下,同一认知主体(个人或团队)对于同一事物(A)的认知(理念以及评价与解释)可能不同(B1 和B2),所以得到的结果(C1 和C2)也会不同。因而,认知主体的认知水平对得到的结果起着决定性作用。而每个人员或组织,根据自身所处的环境和经验,已经形成并自然而然地应用自身的认知框架或认知边界。

自古以来,人们就没有停止对认知框架或思维边界影响行动能力的哲学思考。中国的先祖在《庄子·秋水》中就对客观的认知局限因素进行了精辟地论述:井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。古典哲学创始人康德说,你只是活在你的主观思维模型里,而不是客观世界里。当代著名的哲学家卡尔·波普尔说,任何时候,我们都是被关进自己认知框架的囚徒。像“盲人摸象”、苏东坡效应、隧道视野效应等这些生动形象的哲学思考,都在提醒:任何人和组织都存在主观和客观的认知边界,也就限制了人或组织的思维、认知、行动和创造等能力。因而,就创新而言,人们在重视原有认知边界创新的基础上,更重要的是要不断打破和扩展原有认知边界实现跨界创新。航空发动机的跨界创新,就要航空发动机人或组织在认知航空发动机的运行状态和规律时,采用多元思维打破已形成的认知边界,克服因自身或情境等原因造成的认知局限,扩展并建立新认知边界,科学客观地把握航空发动机运行之“真相”和发展之“趋势”,进而激发灵感和寻求突破,创造新理念,发明新技术,形成新概念,提出新方案,进而实现航空发动机的创新发展。

1.1 采用换位思维

从利益相关方、竞争对手、旁观者等,从政府管理人员、工业和产业界人员、研究界人员、院校人员、用户等官产学研用等,从基层机构人员、行业性机构人员到国家性机构人员,从初级技术/管理人员、中级技术/管理人员、高级技术/管理人员等,从设计人员、制造人员、试验人员、保障人员等,转换经历和位置的视角和视野,打破自身认知边界,看清和看透航空发动机真正发展规律。在F119 发动机方案论证阶段,为了提高工业界对保障性设计工作重要地位的认识,美国空军和海军实施的“蓝二访问(Blue-Two)”计划,就是换位思考的典型案例。PW 公司的管理与技术人员深入到6 个地点的空军基地、海军空战基地和发动机大修厂的典型维护现场,观摩一线战斗机发动机维护情况,听取一线维护人员的意见与建议,亲手完成战斗机发动机现场维护工作,亲身体会维护性设计工作的重要性。

1.2 采用类似空间思维

从航空发动机研制工作的多维度视角系统地审视航空发动机的技术创新,如研究一个航空发动机的部件要从它的六个视图(主、俯、左、右、仰、后)审视,也要从它的上游、下游和周围部件审视,还要从它所处的方案论证、工程研发、使用保障等航空发动机研制阶段全面审视,打破并扩展自身的认知框架或认知边界,看全航空发动机的整体和部分,看清航空发动机的优势和劣势,理清航空发动机固有属性和内在特征,实现创新发展。

1.3 采用历史思维

从航空发动机的过去、现在和未来等时间维度,采用历史思维打破自身认知边界,看清和看远航空发动机的发展脉络和未来发展趋势或演变方向,通过引入新的资源和模式实现创新发展。从时间维度看,在发动机研制前,F119 发动机一体化集成产品团队充分吸取F100 等发动机的研制/ 使用中的经验与教训,确保加快研制进程与少走弯路;在发动机研制过程中,采用继承与创新、性能与六性综合平衡,确保可满足型号所有要求;对于发动机研制的未来,明确要求15%的增长裕度和改进改型的潜力,确保可持续发展。

1.4 采用系统思维

爱因斯坦说,这个层级的问题很难靠这个层级的思考来解决。在系统层面,你看到的层级越多,你见到的世界就越简单,解决问题的能力就越强,就越容易实现创新发展。从基础级管理(Schedule)计划、到部门级管理(Management)计划、再到单位级管理(Administration)计划,从微观、到中观、再到宏观,从航空发动机零件、到部件/系统、再到整机,从内容层级方面采用系统思维,打破自身认知边界,看清和看透航空发动机真正发展规律;最后,通过升维赋能和降维攻击打断和重建航空发动机层级链接关系,实现创新发展。在F119 发动机研发中采用的并行工程和一体化集成产品小组(IPT),成员来自于美国空军和合同商的相关部门,成员涉及计划、设计、制造、试验、测试、产品保障、安全、可靠性、可维护性、维修性等各个功能领域,覆盖发动机所有零件、部件和单元体,通过充分且全面的交流和合作,取得发动机全部特性(包括发动机结构、发动机/战斗机一体化集成、保障系统等)的综合平衡。这就是采用系统思维提升航空发动机研发质量的典型案例。

2 掌握和应用关键的有效知识,在本域创新的基础上实现跨域创新

创新能力通常是认知能力与积累的有效知识的乘积。有效知识的积累,在很大程度上是创新的基础。缺少有效知识的积累,创新只能是空中楼阁、无源之水,无本之木,尤其是在关键的领域有效知识对于创新发展尤其重要。航空发动机创新,就需要采用理论思维,打破自身知识与技能边界,扩大知识与技能圈,提升看对看透航空发动机理论与实践的固有属性或内在特征的能力。因而,如何使航空发动机的从业人员能够精益求精地学习和掌握航空发动机学科知识,并将其应用于航空发动机研发实践,通过知行合一实现本域创新发展,是航空发动机创新管理所必需回答的基础命题之一。以此为基础,无论是从航空发动机涉及的多学科联动角度,还是从开拓创新思路的角度,才更加有利于形成航空发动机交叉学科和相关学科的关键认知,从而通过直接移植或间接借鉴实现跨域创新发展。

2.1 深耕细植航空发动机的理论与实践,通过知行合一实现本域创新发展

航空发动机本域创新是紧紧围绕航空发动机领域在横向和纵向上深耕细作,以有别于常规或常人的思维模式,创造新颖的、独特的、有价值的航空发动机新理论、新方案或概念、新技术和新产品,实现航空发动机的创新发展。

(1)横向创新。

在横向创新方面,按照改变、更新和创造三个层次,完成航空发动机领域的集成/ 组合性创新(Integrated Innovation)、渐 进 性 创 新(Incremental Innovation)和跨越性创新。

一是,针对航空发动机领域大量的已有同类成果,利用特有的专业特长与思维,在分析、筛选和归纳的基础上进行重新组合和高度综合,实现组合性或集成性创新,完成航空发动机既有成果的充分应用。像复合掠形风扇叶片、整体叶盘、与涡轮后框架一体化的加力燃烧室等就属于这种模式的创新。

二是,针对航空发动机领域研究不够深透、论述不够清楚的内容或问题,以新思想、新理念、新视角和新方法,对已有成果进一步补充、完善和丰富,形成新的理论、方案或概念、技术和产品等,实现渐进性创新,完成航空发动机快速、健康和可持续发展的接力。像涡轮叶片从等轴晶、到定向凝固、再到单晶、再到陶瓷基复合材料的发展,钛合金整体叶盘发展为复合材料整体叶环等就属于这种模式的创新。

三是,针对航空发动机领域有争议和亟待解决的内容或问题,通过换向思维和/或逆向思维进行思考和判断,消除原有的争议和否定并修正原有的错误,形成新的思想、理论、概念、技术等,实现跨越性创新,完成对航空发动机技术研究和产品研发的深化和完善。F100-PW-100/200 发动机到F100-PW-220 发动机,就是纠正强调性能而忽视可靠性这一错误研发思想,从而实现综合性能全面提高的典型实例。

四是,针对航空发动机领域以前未曾出现的或前人未曾研究的内容或问题,开展开拓性探索研究,提出新思想、新理论、新概念、新方法等,实现跨越性创新,完成航空发动机领域的空白填补。像脉冲爆震发动机、波转子发动机、骨架结构发动机、智能发动机等就属于这种模式的创新。

(2)纵向创新。

在纵向创新方面,在找全找准航空发动机的构成要素、子系统和系统的基础上,通过改变、更新和创造三个层次,完成航空发动机领域的跨越性创新、渐进性创新和集成/组合性创新。

一是通过构成要素增减和重组(旧要素新组合),发挥组合优势,即通过旧要素的改变实现系统的组合性创新,完成系统功能的改善。像短距起飞/垂直降落飞机发动机、射流预冷发动机等属于这方面的实例。

二要评估和识别各构成要素的长板/短板,通过长板要素增长(长处更长)、短板要素补长(短处变长)和各要素均衡增长(长短都长),实现系统的渐进性创新,完成系统性能的提高和功能的增强。像F100-PW-100/200 发动机到F100-PW-220 发动机这样的可靠性增长改型,是短板要素补长的实例;F100-PW-220 发动机到F100-PW-229 发动机、F110-GE-100 发动机到F110-GE-129 发动机这样的推力增大改型,是长板要素增长和各要素均衡增长的实例。

三要评估和识别各构成要素的重要程度,通过找到并全力加强长线发展的重要要素(立身之本),实现系统的渐进性创新,完成系统性能的提高和功能的增强。像美国通用的经济可承受的先进涡轮发动机技术(VAATE)研究计划中的高速涡轮发动机验证机(HiSTED)、高效小尺寸推进系统(ESSP)、结构紧凑的高效直接升力发动机(CEDLE)、高效嵌入式涡轮发动机(HEETE)、自适应循环发动机(ACE)等都是这方面的典型实例。

四是通过找准航空发动机的系统层级,通过从经验技巧到方法流程到学科原理的追根溯源,在纷繁复杂要素中找到长期发展不变的最底层/基础要素,再找到基础要素的基础(重要)学科的基础理论,甚至再进一步从哲学视角提炼出一个普适的元起点,并在此基础上进行创新,也就是坚守航空发动机“将能源转化为飞行器的推动力”这个第一性原理进行跨越性创新,完成系统性能和功能的创造性增强。像氢燃料发动机、燃料电池、混合电推进系统、太阳能发动机、核能发动机等属于这方面的实例。

2.2 引入交叉学科的技术和理念,通过直接移植或间接借鉴实现跨域创新发展

航空发动机跨域创新是指打破固有思维,跳出航空发动机学科或领域,通过直接移植或间接借鉴其他学科或领域已有的成熟且适用的理论知识和实践技能,与航空发动机学科或领域进行跨域碰撞和融合验证,完成航空发动机学科或领域的理论突破与实践优化,实现航空发动机的创新发展。

航空发动机跨域创新发展一般是渐进性创新和跨越性创新。其一般要经历知识与技能的引入、跨域碰撞和融合验证三个阶段。首先要通过“学、问、思、辨”,广泛深入地掌握管理学、哲学、认知科学、数学、经济学、社会学、生物等学科或领域已有的比较价值大的新思想、新理论、新技术、新方法、新模型等,实现知识的丰富与认知的升级,扩展知识与技能边界;其次要采用发散思维,将掌握的其他学科或领域的先进且成熟新思想、新理论、新技术、新方法等,与航空发动机学科或领域持续地碰撞、交叉、渗透,分析将它们引入航空发动机的必要性、适用性和可行性,以实现直接移植或间接借鉴;三是将它们在航空发动机中融合应用和验证,发展和丰富航空发动机的理论与实践,实现航空发动机跨域创新发展。像涡轮基组合循环发动机、涡轮电力混合发动机、磁流体-涡轮联合发动机、数字孪生发动机、3D 打印发动机部件等都是跨域创新的典型实例。

3 掌握和应用创新强度理论,在连续性创新的基础上实现不连续性(跨越)创新

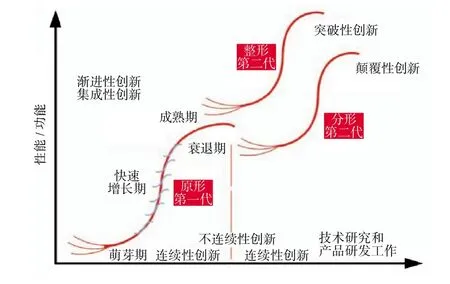

创新理论鼻祖熊彼特[7]说:无论把多少辆马车连续相加,都不能得到一辆火车。只有从马车跳到火车的时候,才能取得十倍速的增长。1995 年,美国哈佛商学院教授克里斯坦森在《哈佛商业评论》首次提出“颠覆性技术”这一理念,因此获得了“颠覆大师”的美誉。这一理论[8-9]给创新带来了强力冲击,得到了广泛的应用和极高的赞誉。李善友[10]在大量的创新研究后全面深入地论述了第二曲线创新。综合这些理论精华,本研究得出基于S 形曲线的航空发动机技术研究与产品研发创新模式,如图1 所示。

图1 基于S 形曲线的航空发动机研发创新模式

3.1 连续性和不连续性(跨越)创新模式

航空发动机技术研究与产品研发创新,完全符合并遵循S 形曲线创新模式,包括连续性创新和不连续性创新。

3.1.1 连续性创新

连续性创新(Continuous Innovation),是沿第一条S 形曲线发展的创新,属于从1 到N 的量变(不会改变游戏规则)创新。其从萌芽期慢慢切入,呈现缓慢发展态势;在经历破局点之后,经历快速增长期和缓慢增长期,进入成熟期(在此出现极限点);最终进入衰退期。在衰退期,即便是投入大量的研发资源,其性能和功能也不会有太大的提升,到新的S 曲线出现并快速发展后,第一条S 曲线会下降甚至停下来,最终退出历史舞台。其包括渐进性创新和集成性或组合性创新。涡轮前温度的不断提升;结构质量的不断降低,例如:从分体叶盘结构、到整体叶盘、再到整体叶环,如图2 所示;气动效率的不断提升,从常规叶片、到掠形叶片、再到复合掠形叶片等;这些属于典型的遵循S形曲线的航空发动机技术研究连续性创新。每一代发动机的不断系列化衍生发展,例如:F110 系列发动机从F110-GE-100 发展到F110-GE-129,再发展到F110-GE-132 发动机,属于典型的遵循S 形曲线的航空发动机产品研发连续性创新。

图2 分体叶盘、整体叶盘、整体叶环

3.1.2 不连续性创新

不连续性创新(Discontinuous Innovation)或称跨越性创新,按照克里斯坦森的颠覆性创新理论,是从第一条S 形曲线迁移进入第二条S 形曲线的创新,属于从0 到1 的发生质变的创新,是可以改变也可以不改变游戏规则的创新。其包括突破性(Radical Innovation)创新和颠覆性创新。

(1)突破性创新。

突破性创新就是从第一条S 形曲线右上角迁移进入第二条S 形曲线,属于不改变游戏规则的正向不连续创新。其以成熟的连续性技术为基础,以更精、更细、更高端(如能力提高、功能增强、功能增加等)为目标,锁定第一曲线右上方的高端技术迁移进入第二曲线,实现跨越性创新。从涡扇发动机到自适应发动机、多电发动机、智能发动机、齿轮传动涡扇发动机、间冷回热循环发动机等,是遵循S 形曲线的航空发动机技术研究突破性创新。军用小涵道比涡扇发动机跨代发展、民用大涵道比涡扇发动机从传统直接传动风扇发展到齿轮传动风扇和开式转子发动机,是遵循S 形曲线的航空发动机产品研发突破性创新。

(2)颠覆性创新。

颠覆性创新是从第一条S 形曲线左下角迁移进入的第二条S 形曲线,属于改变游戏规则的负向不连续创新。其以新兴的颠覆性技术为基础,以更简单、更便宜、更可靠、更便捷为目标,锁定第一曲线左下方的低端或边缘技术分形迁移进入第二曲线,实现跨越性创新。历史上从活塞式发动机到涡喷发动机,是从发动机原理层面开展的颠覆性创新。目前正在发展的脉冲爆震发动机(如图3 所示)、换热预冷发动机、混合电力推进等新概念发动机,都是从基本热力循环和基本结构形式层面开展的颠覆性创新。

图3 脉冲爆震发动机

3.2 如何实现不连续性创新实现新的飞跃

在连续性和不连续性(跨越)创新模式中,更重要的是如何实现不连续性创新。综合熊彼特[7]、克里斯坦森[8-9]、李善友[10]等学者的研究成果,航空发动机的不连续性创新可以按以下技法从第一曲线迁移进入第二曲线。

在沿第一曲线进行连续性创新发展的过程中,主动研究和观察第一曲线增长速度的变化,通过第一曲线或其单一子系统或要素增长速度呈现快速降低的特征,识别和判断整个曲线的极限点(临界点),开始决策终止该曲线。主动研究和观察众多候选第二曲线增长速度的变化,通过候选第二曲线呈现快速增长的特征识别和判断整个曲线的破局点,并投入重度资源击穿破局点,适时整形迁移进入第二曲线,实现突破性的跨越性创新;也可以主动研究和观察第一曲线中子系统或要素的变化,通过寻找快速增长的单一子系统或要素的破局点,并投入重度资源击穿破局点,适时分形迁移进入第二曲线,实现颠覆性的跨越性创新。

这里的快速增长和快速降低的具体参数根据不同行业不同时期都会有很大不同,因此具体界定需要专门的研究和判断。

4 航空发动机创新的建议

航空发动机技术和产品经过几十年的蓬勃发展,随着以仿真和数字孪生技术为代表的设计技术、以复合材料技术为代表的先进材料技术、以3D 打印技术为代表的先进加工技术和以新型爆震发动机为代表的新型循环技术等新技术的不断成熟,未来的航空发动机正在面临着大量创新爆发的新机遇,将会产生大量的甚至是革命性的进步。每一次的技术和产品革命都会带来一次行业大洗牌,未能够跨越创新门槛的人员和组织将会被无情地淘汰出局。航空发动机研发人员和组织要不甘于做“驻扎者”,要勇于做“攀登者”,通过以上跨界、跨域创新模式实现航空发动机跨越性创新发展,确保航空发动机适应世界的新变化,跟上时代的新潮流,成为行业的领航者。

(1)解放思想是创新成功的基础。

对于航空发动机创新,思想必须先行,要开放思维,打破个人的本位主义或自我中心主义和组织的集体迷思,克服固有成见和墨守成规,克服无知自大,做到“认知谦逊”和不做“束于教的曲士”。即使开始有抵触心理,也要首先循序渐进地热爱,然后发自内心地接受,最后心悦诚服地执行。

(2)人和组织保障是创新成功的核心因素。

对于人员,要广泛引进不同地域、不同院校、不同学科、不同经历的人才和精英,避免单一,追求多元,打造百家争鸣文化。对于组织,要组建跨行业、跨部门、跨专业、跨层级、跨职级的集成产品团队(IPT),如:负责产品研发决策评审的决策团队(IPMT)、负责市场管理与产品规划的管理团队(PMT)、负责产品研发的产品研发团队(PDT)、负责产品平台与技术研究的技术研发团队(TDT);更重要的是必须给予团队关键岗位配置合适的人员,授予关键岗位人员一定的技术决定权、资源调配权和团队成员考核权,以及给予关键岗位人员相应的待遇;甚至成立独立研发机构,乃至建立异地研发中心。让创新在开放的土壤中茁壮成长,结出丰硕成果。

(3)模式是创新成功的灵魂。

对于航空发动机创新,首先要主动学习和掌握先进且适用的创新模式和方法,从空间、时间、系统等维度,打破并扩展单一视角的认知边界,克服出现“盲人摸象”“井底观天”等现象,不做“笃于时的夏虫”和“三季人”,全看、看清、看准、看对和看远航空发动机运行之“形”和发展之“势”,通过跨系统层级、跨结构要素、跨相关专业领域和借鉴S 形曲线创新理论,实现航空发动机的集成性或组合性创新、渐进性创新和跨越性创新。

(4)跨越性创新是创新成功的最高目标。

第二S 形曲线的发现与发展是实现不连续创新的前提,而这有赖于在各个相关领域广泛、深入和长期不懈的预先研究积累,以及对于技术发展趋势的敏锐把握。航空发动机核心技术和创新技术都不可能买到,因此如果没有一以贯之的预研探索与积累,当第一条S 曲线进入到衰退期再开展新的S 曲线的探索,将会造成“远水解不了近渴”的危险局面。因此航空发动机人员和机构是否具备旺盛的创新能力尤其是原理性创新,能否始终守住“第一性原理”,是否一以贯之地持续重视预研工作,对于其长远的生存和发展尤其重要。同时原理性创新离不开基础研究,中国航空发动机领域的基础研究工作更多地在高校中开展,因此原理性创新不仅是对高校中基础研究能力和定力的考验,也是对工程研究机构在基础研究方面的牵引和调动能力的考验。