豫南地区头季和再生季水稻产量与品质差异分析

汪浩 刘祥臣 张强, 余贵龙 张文地 黄健 朱安 刘立军,*

(1 扬州大学 江苏省作物遗传生理重点实验室/江苏省作物栽培生理重点实验室/江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心,江苏 扬州 225009;2 信阳市农业科学院,河南 信阳 464000;*通信联系人,E-mail: ljliu@yzu.edu.cn)

水稻是全球30 多亿人的主食作物,其产量必须每年至少增加1%,才可满足人口增长和经济发展对粮食日益增长的需求[1]。近年来我国水稻产量逐年增长,但随着社会和经济的发展,我国水稻生产面临着农村劳动力短缺、种粮效益偏低、耕地面积缩小等众多问题。种植再生稻能够一种两收,省时省工,经济效益明显,并且提高复种指数,增加单位面积粮食产量,对保障我国粮食安全意义重大。

再生稻是运用配套的栽培管理措施,使先前收获水稻残茬上的休眠芽萌发成穗,从而第二次收获的水稻种植模式[2]。近些年研究表明再生稻具有米质优、日产量高、省工省时、生产成本低和经济效益高等优点[2-5]。主要种植在单季稻年温光积累量远大于单季稻所需,而双季稻又不足的地区[1]。河南省豫南地区位于亚热带湿润性季风气候向暖温带半湿润季风气候过渡区域,无霜期220~230 d,年有效积温达5000℃以上,年日照时长达2000 h 以上,年平均降水量达1000~1400 mm,是再生稻种植与发展的适宜地区[6]。近几年来,强再生稻品种的育成以及栽培技术的进步与推广促进了豫南稻区再生稻的发展[7],“中稻+再生稻”已成为当地新的种植模式。豫南地区常年水稻种植面积在4.67×105hm2以上,种植的杂交中籼稻品种较多,而适宜作再生稻种植的品种较少,以往推广再生稻品种较为单一,对再生稻的研究更多关注其产量方面,而对再生稻品质方面的研究较少。高产、优质和再生能力强的品种类型尚不明确。本研究以适宜当地种植的12个杂交籼稻品种为试验材料,分析了豫南地区再生稻头季与再生季产量与品质差异,以期为豫南地区高产、优质再生稻品种选择提供理论与实践依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

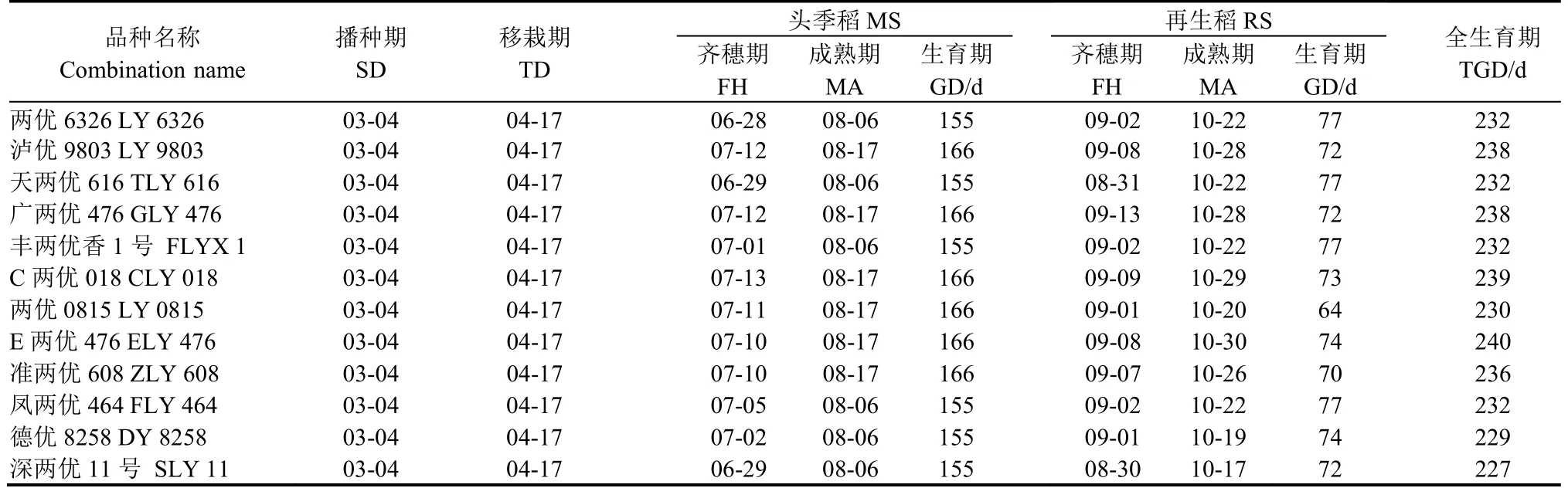

供试材料为适宜豫南当地种植的杂交籼稻品种,包括两优6326、泸优9803、天两优616、广两优476、丰两优香1 号、C 两优018、两优0815、E两优476、准两优608、凤两优464、德优8258、深两优11 号等12 个杂交籼稻组合。

1.2 栽培方法

试验于2018 年在河南省信阳市农业科学院湖东试验基地进行,供试土壤为黏土。土壤pH 值6.4,有效氮、速效钾、有效磷和有机质含量分别为54.3 mg/kg、75.1 mg/kg、9.7 mg/kg 和22.4 g/kg。采用大棚钵体育秧,3 月4 日播种,4 月17 日移栽,每穴两苗,移栽行株距为33 cm×15 cm,小区面积为30 m2,随机区组排列,重复3 次。基肥施复合肥750 kg/hm2(含N、P2O5、K2O 各15%)、锌肥(硫酸锌率含量>98%,纯锌含量>25%)6 kg/hm2和氯化钾(含K2O 60%)36 kg/hm2。头季稻移栽后长出第1 片新叶时,施用尿素(含氮率46%)105 kg/hm2,齐穗后15~20 d 另施尿素225 kg/hm2和氯化钾150 kg/hm2,头季稻统一收割高度为倒二节以上15 cm。收割后2~3 d 内施尿素150 kg/hm2。

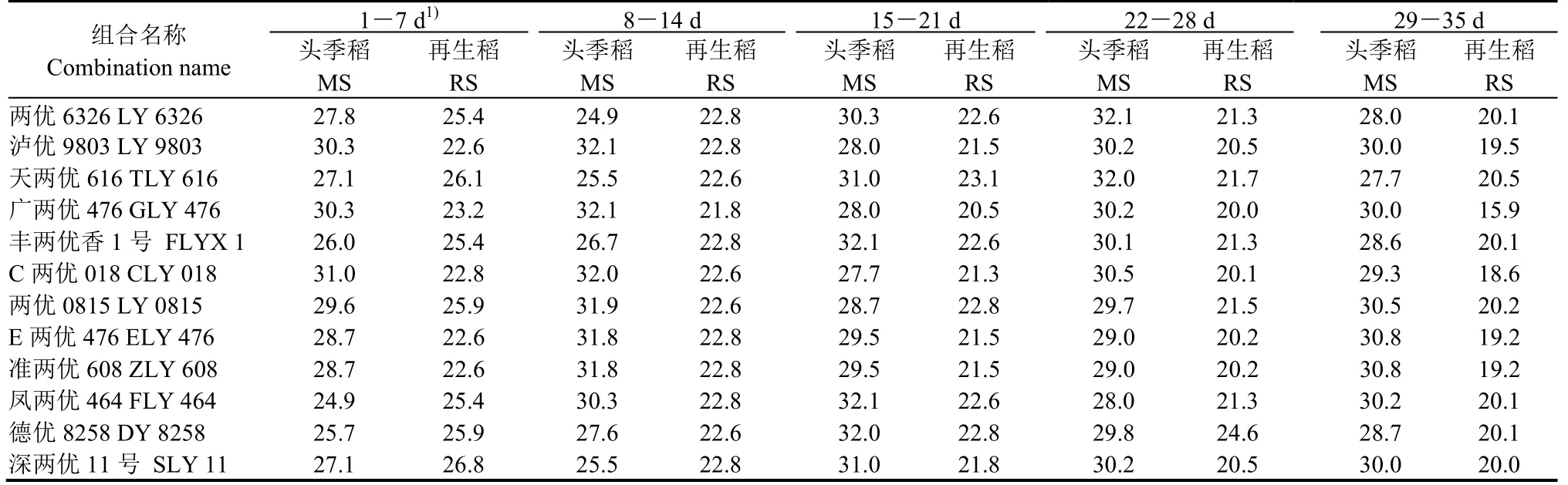

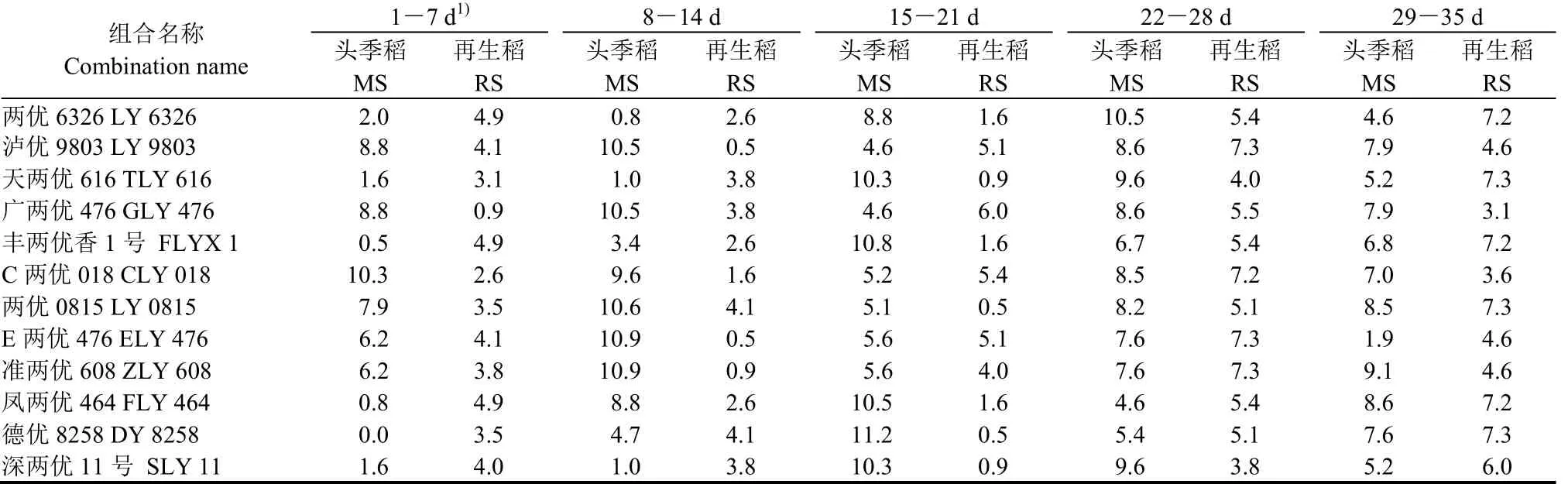

根据预测预报和田间实际,统一进行病虫害防治。头季稻立苗阶段补灌深水至不淹没心叶,活棵后浅水灌溉,有效分蘖临界叶龄期分次搁田控苗。头季和再生季水稻孕穗期、抽穗开花和灌浆前期灌浅水层,其余时期采用干湿交替灌溉,在再生季水稻收割前7 d 断水。其他措施按当地高产栽培要求统一安排。表1 为供试12 个杂交籼稻品种生育期情况,头季稻与再生季齐穗后不同时间段的日均温和日照时数分别列于表2 和表3。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 产量

在头季稻和再生季稻成熟期每个小区实收5 m2进行脱粒、去杂晒干后称重,按照13.5%水分含量换算实际产量。保留稻谷样本用于稻米品质分析。

1.3.2 稻米品质

头季稻与再生季稻收获后干燥贮藏3 个月后,参照国家标准《GB/T 17891-1999 优质稻谷》方法测定其糙米率、精米率、整精米率、垩白粒率、垩白度、粒宽、粒长、长宽比、直链淀粉、胶稠度等[8]相关指标,采用凯氏定氮仪测定稻米蛋白质含量。

1.3.3 米粉RVA 谱特征

采用澳大利亚Newport Scientific仪器公司生产的Super 3 型快速黏度分析仪(Rapid Viscosity Analyzer)测定稻米淀粉谱黏滞特性,并用TWC (thermal cyclefor Windows)配套软件进行分析,按AACC(美国谷物化学协会)规程及RACI 标准方法测定。按照美国谷物化学家协会规程 (AACC 1995-61-02) 标准方法,米粉含水量为12.00%,样品量为3.0000 g,蒸馏水为25.0000 g。在搅拌过程中,罐内温度在50℃下保持1 min,以11.84 min/℃的速度上升到95℃ (3.8 min)并保持2.5 min,再以11.84 min/℃的速度下降到50℃并保持1.4 min。搅拌器的转动速度在起始10 s内为960 r/min,之后保持在160 r/min。稻米RVA谱特征值用最高黏度(pick viscosity)、热浆黏度(trough viscosity)、最终黏度(final viscosity)、崩解值(breakdown,最高黏度-热浆黏度) 、消减值(setback,最终黏度-最高黏度)和糊化温度(pasting temperature) 等来表示。 黏滞性单位为 cP(centipoise)。

表1 供试杂交籼稻组合的生育期Table 1.Growth duration of variousindicarice combinations.

表2 头季稻和再生季齐穗后不同时间段的日平均温度Table 2.Average daily temperature at different stages after full heading in main and ratoon seasons. ℃

表3 头季稻和再生季齐穗后不同时间段的平均日照时数Table 3.Average sunshine hours at different stages after full heading in main and ratoon seasons. h

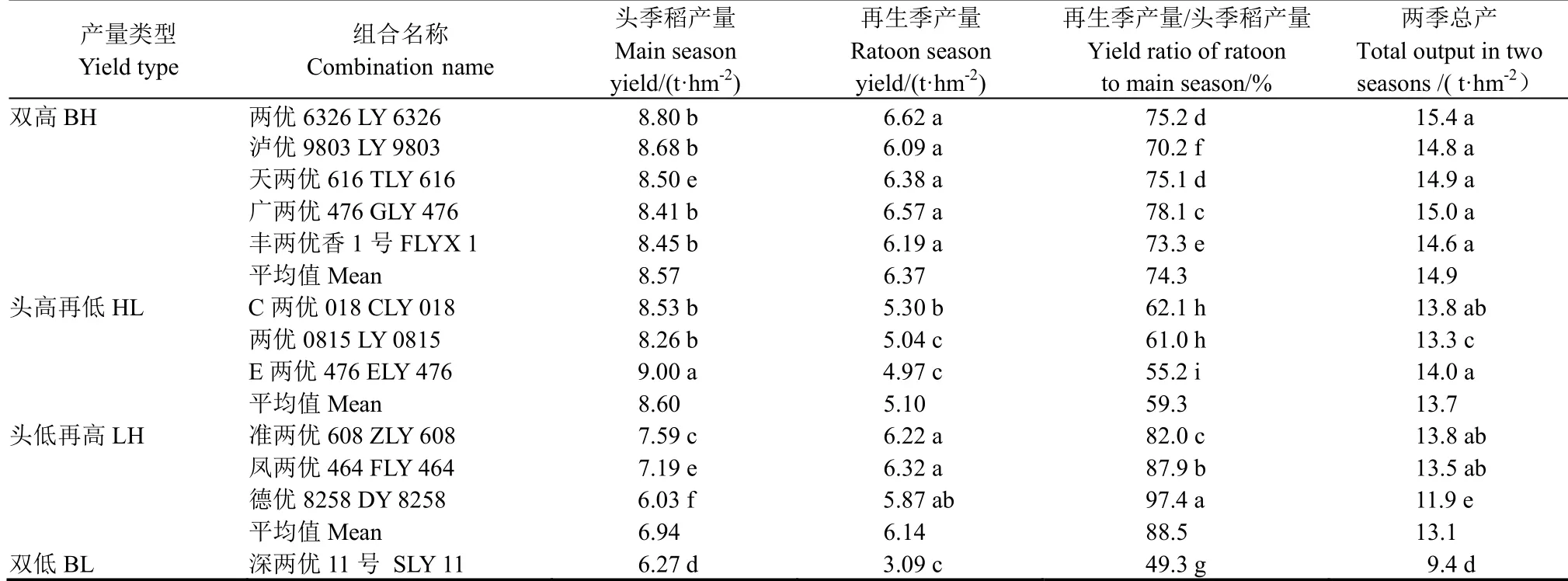

表4 不同杂交籼稻组合头季稻与再生季稻产量比较Table 4.Comparison of grain yields of differentindica hybrid combinations in main and ratoon seasons.

1.4 数据处理

采用Office 2016 软件处理文字、数据和表,采用SPSS 21.0 系统软件进行统计分析,用P=0.05 最小显著极差法(LSD)进行品种间显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同杂交籼稻品种头季稻与再生季产量的差异

根据豫南地区头季稻和再生稻的平均单产水平(头季稻和再生季产量分别≥8.25 t/hm2和≥5.85 t/hm2),可将供试水稻品种划分为两季产量均高(双高)、头季稻产量高而再生季低(头高再低)、头季稻产量低而再生季高(头低再高)和两季产量均低(双低)四种类型。12 个杂交籼稻品种的再生季稻产量显著低于头季稻,头季稻产量变幅6.03~9.0 t/hm2,再生季为 3.09~6.62 t/hm2,总产量为 9.35~15.4 t/hm2。双高品种有两优6326、泸优9803、天两优616、广两优476 和丰两优香1 号等5 个;头高再低品种有C 两优018、两优0815 和E 两优476 等3个;头低再高品种为准两优608、凤两优464 和德优8258 等3 个;而双低类型只有深两优11 号一个品种。因深两优11 号再生季产量太低,在豫南地区只可作单季中稻种植。双高、头高再低和头低再高三种类型再生季稻产量平均分别占头季稻产量的74.3%、59.3%和88.5%(表4)。

2.2 稻米品质差异

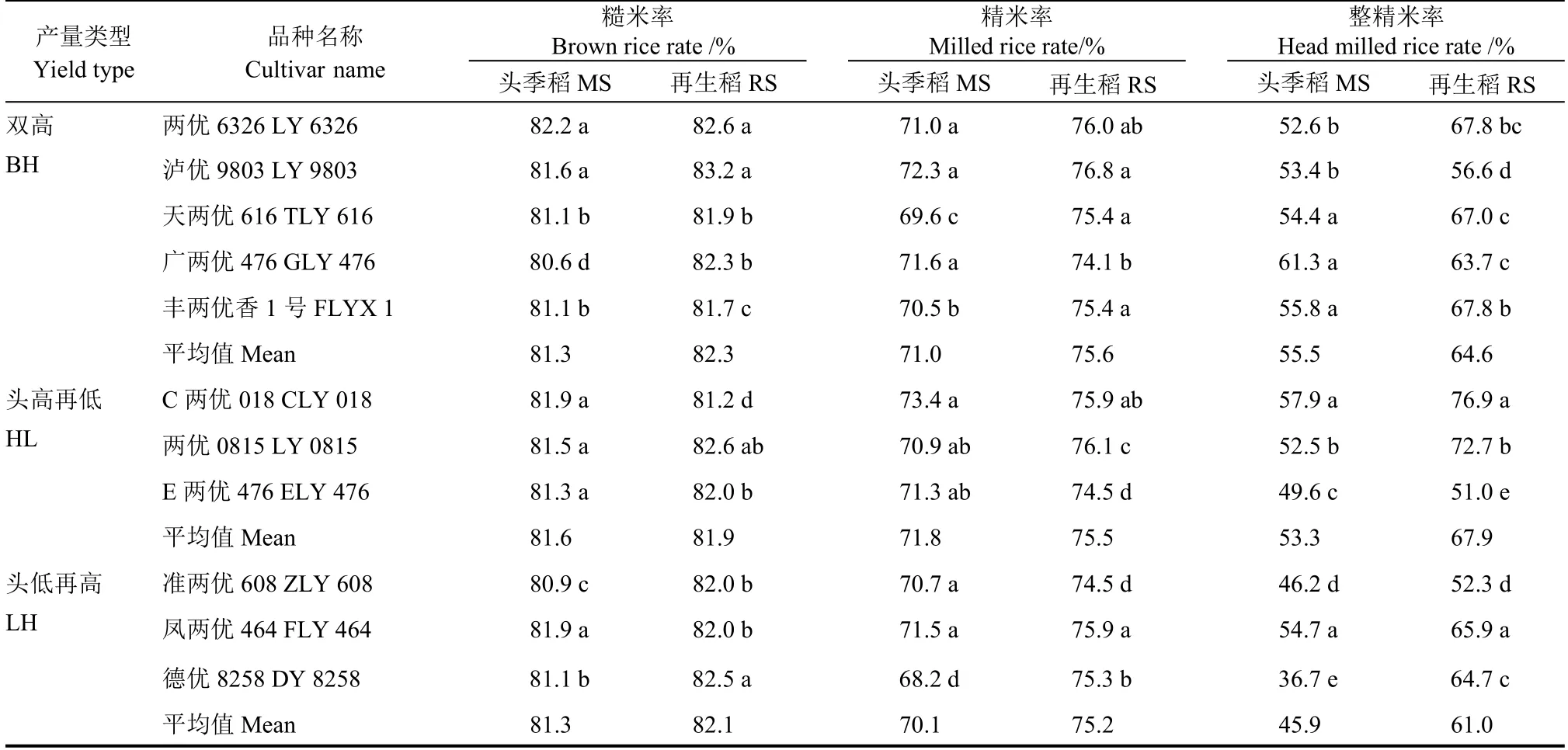

2.2.1 加工品质

头季稻糙米率略低于再生季稻,但差异不显著,而精米率和整精米率头季稻显著低于再生季。双高、头高再低和头低再高3 个类型再生季稻的精米率分别比头季稻高6.48%、5.15%和7.28%,整精米率分别比头季稻高16.4%、27.4%和32.9%,表明再生季稻米的加工品质要优于头季稻米。3 种类型之间,糙米率和精米率无显著差异,整精米率则头低再高类型显著低于其他两个类型(表5)。

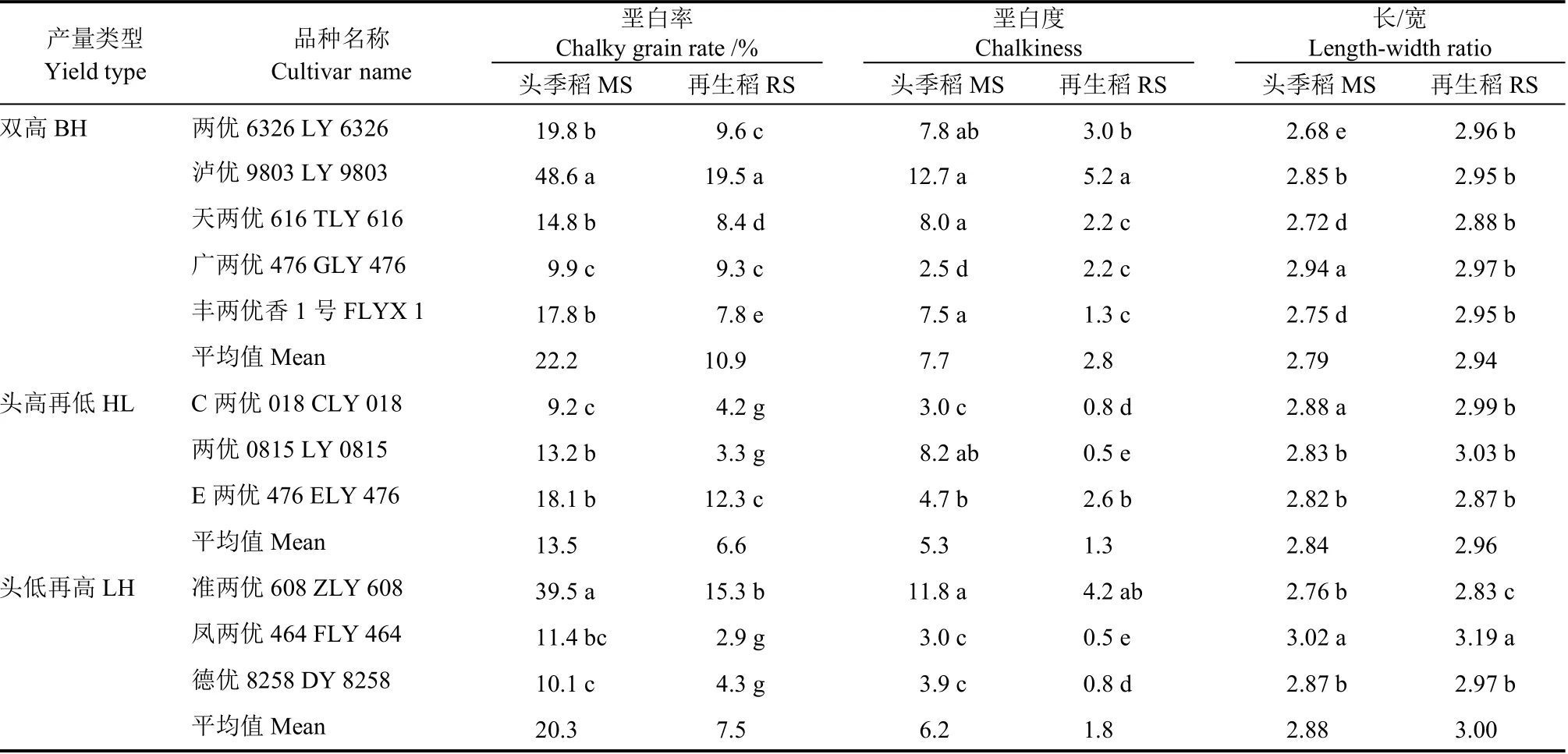

2.2.2 外观品质

从外观品质来看(表6),各品种头季稻米垩白率和垩白度显著高于再生季,长宽比则显著低于再生季。双高、头高再低和头低再高3 个类型的头季稻垩白率分别比再生季高103.7%、105.5%和171.4%,垩白度依次比再生季高180%、321.6%和240.7%,均呈极显著差异,表明再生季稻米的外观品质显著优于头季稻。3 个类型之间垩白率和垩白度表现为双高>头低再高>头高再低,长宽比差异不显著,表明头高再低类型的外观品质优于其他两个类型。

表5 不同杂交籼稻组合头季稻与再生季稻加工品质比较Table 5.Comparison of processing quality of differentindicahybrid combinations in main and ratoon seasons.

表6 不同杂交籼稻组合头季稻与再生季稻外观品质比较Table 6.Comparison of the appearance quality among differentindica hybrid rice combinations in main and ratoon seasons.

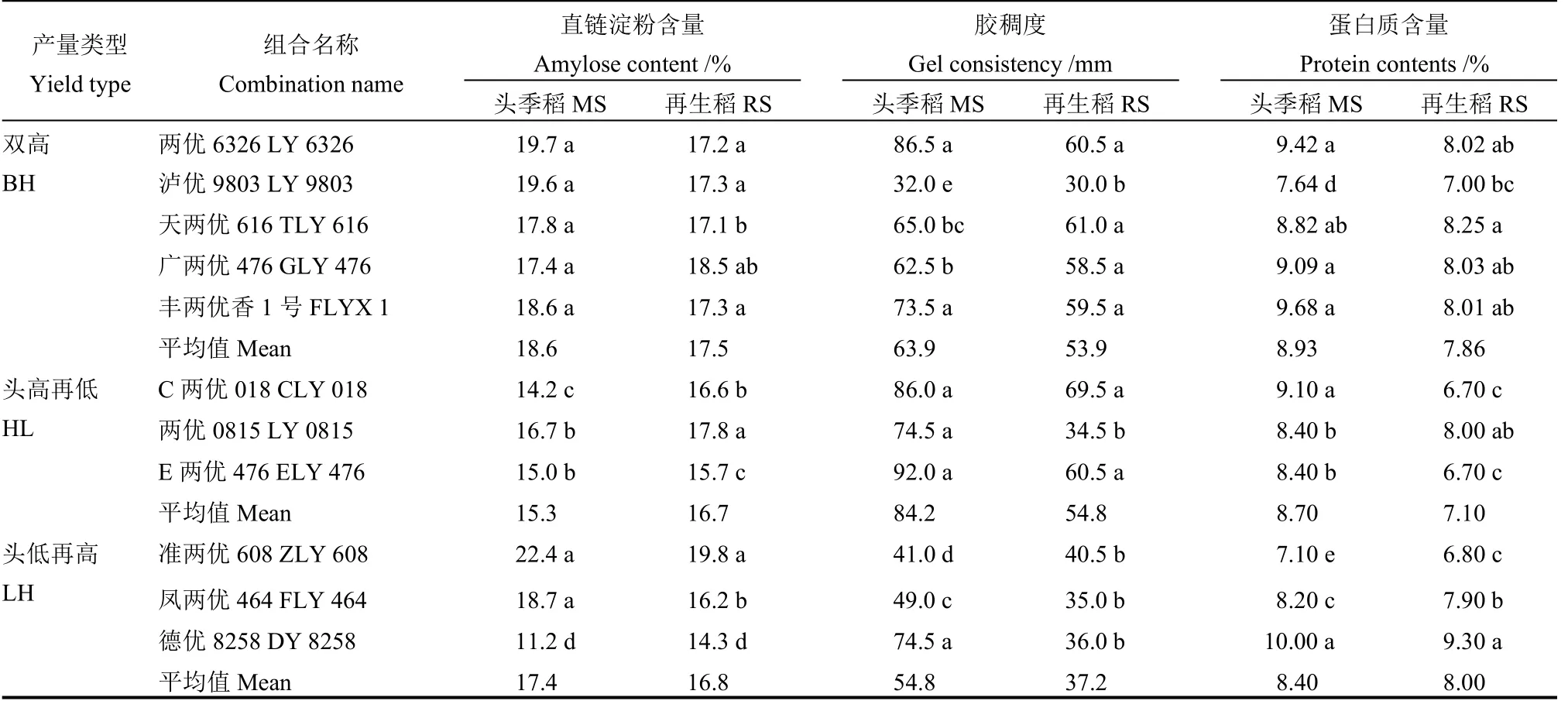

表7 不同杂交籼稻组合头季稻与再生季稻蒸煮食味品质与蛋白质含量比较Table 7.Comparison of cooking taste quality and protein contents among differentindica hybrid rice combinations in main and ratoon seasons.

2.2.3 蒸煮食味品质与蛋白质含量

蒸煮食味品质与蛋白质含量上也有差异(表7),各品种胶稠度和蛋白质含量头季稻显著高于再生季稻,直链淀粉含量则因品种而异。双高类型头季稻的直链淀粉含量比再生季高6.29%,而头高再低类型比再生季低8.38%,均呈显著差异,头低再高类型头季稻与再生季稻直链淀粉含量则无显著差异。3 个类型的胶稠度头季稻分别高于再生季18.6%、53.5%和47.3%,蛋白质含量则头季稻分别高于再生季13.6%、22.5%和5%,均呈显著差异。3 种类型之间,头季稻的直链淀粉含量表现为双高>头低再高>头高再低,再生季则无显著差异;胶稠度表现为头高再低>双高>头低再高,再生季稻则头低再高类型比其他2 个类型低;蛋白质含量头季稻之间无显著差异,再生季则头高再低类型显著低于其他类型。

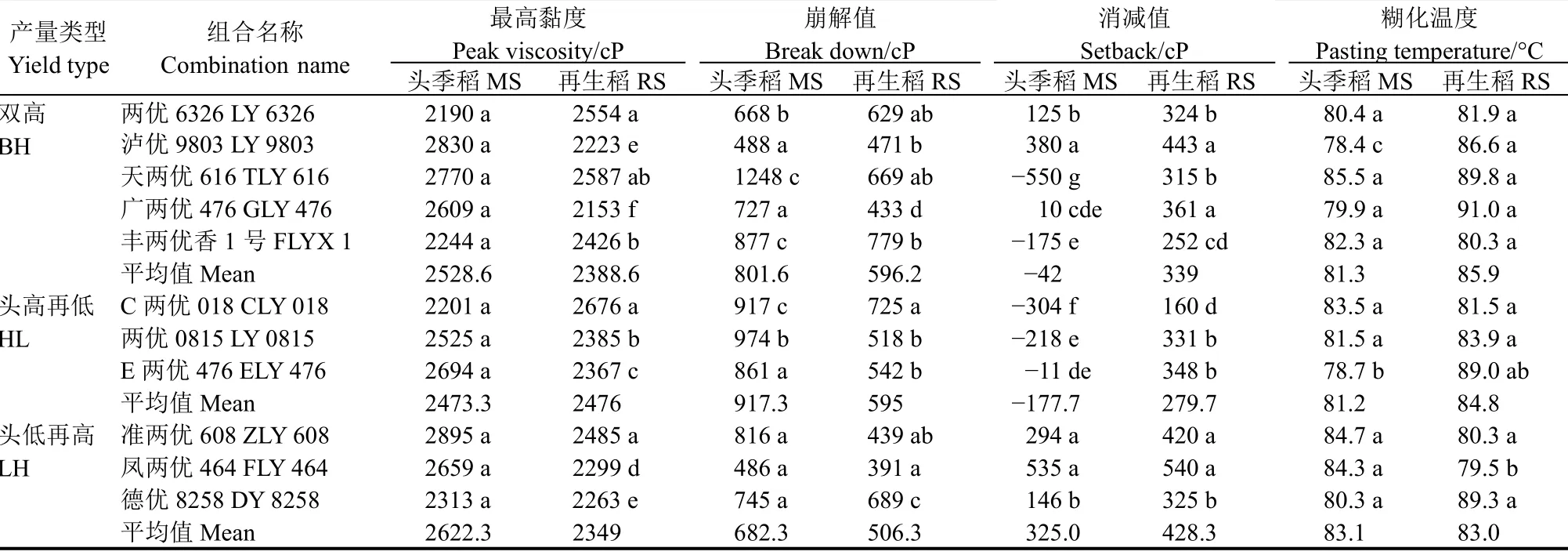

2.2.4 RVA 谱特征

各水稻品种崩解值头季稻显著高于再生季,而消解值则显著低于再生季,最高黏度和糊化温度因品种而异。3 种类型之间头季稻和再生季的消解值均表现头低再高>双高>头高再低;崩解值头季稻则表现为头高再低>双高>头低再高,再生季表现出双高>头高再低>头低再高(表8)。

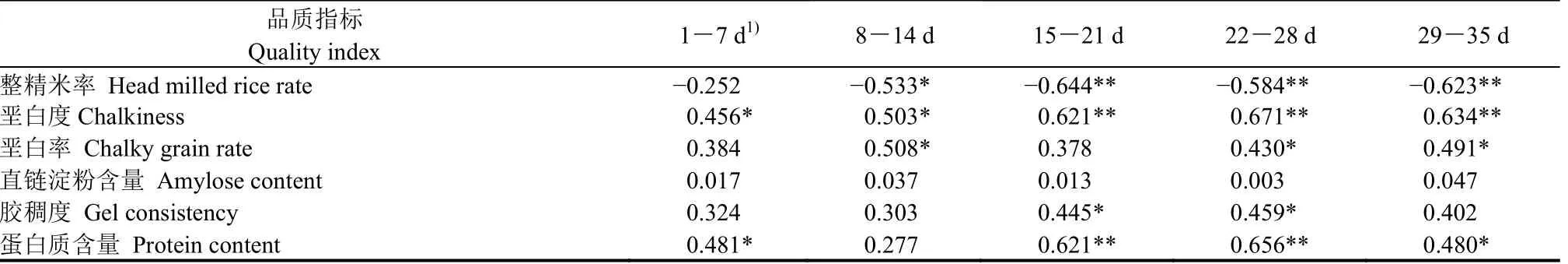

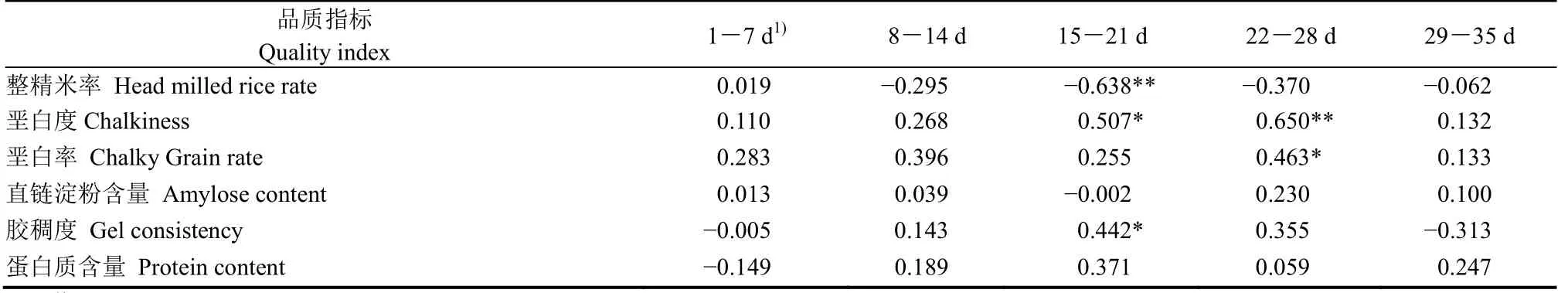

2.3 齐穗后温光条件与稻米主要品质的关系

相关分析表明,稻米的整精米率与齐穗后8~35 d 日平均温度均呈显著或极显著负相关,垩白度与齐穗至齐穗后35 d 日平均温度均呈显著或极显著正相关,而稻米蛋白质含量与灌浆中期(齐穗后15~28 d)均呈极显著正相关。这些结果说明灌浆结实期日平均温度过高不利于稻米加工品质、外质品质和食味品质的形成(表9)。上述主要稻米品质指标与齐穗后日照时数不相关或相关性弱于日平均温度(表10),进一步表明相对于日照时数,灌浆结实期日平均温度对稻米品质的影响更大,而齐穗后日平均温度较低是再生季稻米品质优于头季稻的重要原因。

表8 不同杂交籼稻组合头季稻与再生季稻RVA 谱Table 8.RVA spectra of differentindica hybrid combinations in main and ratoon seasons.

表9 头季和再生季齐穗后不同时间段日平均温度与稻米品质间的相关系数 Table 9.Correlation coefficients between average daily temperature and rice quality at different stages after full heading in main and ratoon seasons.

表10 头季和再生季齐穗后不同时间段平均日照时数与稻米品质间的相关系数Table 10.Correlation coefficients between average sunshine hours and rice quality at different stages after full heading in main and ratoon seasons.

3 讨论

3.1 头季与再生季水稻产量变化

豫南水稻种植区是河南省水稻主要生产区,常年种植面积约43.1 万hm2,占全省水稻种植面积83.4%,无霜期220~230 d,年有效积温达5000℃以上,从3 月初至11 月初,有近250 d 的水稻种植适宜时间段,适宜再生稻的种植与发展[9]。近几年来,强再生稻品种的育成以及栽培技术的进步与推广促进了豫南稻区再生稻发展,“中稻+再生稻”已成为当地新的种植模式。根据豫南地区“中稻+再生稻”平均单产水平,将头季和再生季水稻产量分别高于8.25 t/hm2和5.85 t/hm2划为高产,其余为低产。据此,本研究12 个杂交籼稻品种可分为双高(两季产量均高)、头高再低(头季稻产量高而再生季低)、头低再高(头季稻产量低而再生季高)和双低(两季产量均低)四种产量类型。前人研究表明再生稻头季产量一般不低于单季稻产量,再生季产量则取决于品种的再生能力[10,11]。众多研究发现杂交水稻再生能力比常规水稻要强,更适宜作再生稻种植,且品种之间产量存在显著差异[12-16]。本研究中,12 个杂交籼稻组合的全生育期适宜(227~240 d),统一栽培条件下作再生稻种植,结果发现品种间产量表现显著差异,表明品种特性是产量差异的主要因素,这与前人研究结果一致。其中两优6326、泸优9803、天两优616、广两优476 和丰两优香1 号头季稻产量达8.41~8.8 t/hm2,再生季为6.09~6.62 t/hm2,两季总产量显著高于其他7 个品种。根据本研究结果,双高类型水稻品种再生季产量占头季产量的74%以上,这可以作为高产再生稻产量筛选的一个重要指标。未来还有必要进一步明确上述双高类型水稻品种头季与再生季的主要农艺性状,这可以为高产再生稻品种筛选提供理论与实践依据。

3.2 头季与再生季稻米品质变化

稻米品质主要包括加工品质、外观品质、蒸煮食味和营养品质等四个方面。环境因素中以温光条件对稻米品质影响最大[17]。以往研究表明,温度影响稻米品质关键阶段是水稻灌浆结实期间,温度太高造成灌浆加速,减少灌浆时间,从而导致稻米品质下降[18,19]。还有研究表明籼稻稻米品质形成的最适温度为21~25℃,高于或低于此范围稻米垩白度和垩白率均显著增加,整精米率显著降低;而籼稻的蛋白质及氨基酸最适形成温度为24~26℃,高于或低于此温度稻米营养品质显著降低[20-23]。本研究中供试的12 个杂交籼稻组合,再生季稻米垩白度、垩白率、胶稠度及蛋白质含量显著低于头季稻,而整精米率和米粒长宽比显著高于头季稻,表明再生季稻米加工品质、外观品质和蒸煮食味品质优于头季稻。根据本研究结果,以温光条件与稻米品质指标作相关分析发现,灌浆结实期日平均温度过高不利于稻米加工品质、外质品质和食味品质的形成。稻米整精米率、垩白率、垩白度、直链淀粉含量、胶稠度和蛋白质含量与齐穗后日照时数不相关或相关性弱于日平均温度,进一步表明相对于日照时数,灌浆结实期日平均温度对稻米品质的影响更大。本研究各品种头季稻齐穗至齐穗后35 d 日平均温大多在25~33℃,而再生季大多在21~26℃(表2),因此,推测齐穗后日平均温度较低是再生季稻米品质优于头季稻的重要原因。

关于再生稻稻米淀粉RVA 谱特征值方面的报道目前较少。吴延寿等[24]研究表明,再生季崩解值显著低于头季稻,消解值高于头季稻,且在一定范围食味值与崩解值呈负相关与消解值呈正相关。本研究结果与此相似。本研究还观察到3 个类型之间,双高类型的加工品质较优,头高再低类型外观品质和蒸煮食味品质相对优于另外2 个类型;关于蛋白质含量,头季稻之间无显著差异,再生季则头高再低类型的显著较低。表明高产类型中稻米品质不低于低产类型,这与李刚等[25]和于洪兰等[26]的研究结果基本一致。

4 结论

供试的12 个杂交水稻组合,再生季稻米加工品质、外观品质和蒸煮食味品质优于头季稻,蛋白质含量低于头季稻。两季均高产类型中两优6326、天两优616、广两优476 和丰两优香1 号四个组合头季与再生季的整精米率、垩白度、直链淀粉和蛋白质含量均达到农业部行业标准食用稻品种品质NY/T-593-2002 优质食用稻的标准。综合产量及品质两方面因素考虑,上述四个杂交水稻品种适宜作豫南地区再生稻种植。