稻渔综合种养的科学范式

管卫兵, 刘 凯, 石 伟, 宣富君, 王为东

1 上海海洋大学,海洋生态与环境学院, 上海 201306 2 淮安市苏泽生态农业有限公司, 淮安 223218 3 银川科海生物技术有限公司, 银川 750000 4 盐城师范学院,江苏滩涂生物农业协同创新中心/江苏省盐土生物资源研究重点实验室, 盐城 224051 5 中国科学院生态环境研究中心,环境水质学国家重点实验室/中国科学院饮用水科学与技术重点实验室, 北京 100085

稻渔综合种养是在我国传统稻田养鱼的基础上,经过近年来的不断提升和优化、推广和实践发展起来的新的农业模式[1]。稻田综合种养这个词最早是从江苏省扬州市传统稻田养殖发展中提出来的,起先是由扬州大学张洪程院士团队提出稻渔共作这个概念[2- 3]。2012年,江西省水产技术推广站第一次提出“稻渔种养”模式概念。2016年江苏省泗阳县首次使用“稻渔综合种养”这个名词[4]。

不少水稻种植大省,根据自身的条件,发挥农民的智慧,创新发展稻田综合种养模式,尤其是湖北省稻虾连作的创举为中国稻田综合种养殖的现代化突破提供了标准版[5- 6]。安徽省有较好的自然气候条件,2006年开始发展稻虾共作和轮作实践[7]。浙江省是稻田养鱼的传统产区,具有着悠久的历史[8],2013年在德清县召开了稻渔综合种养示范项目总结会。2016年农业部成立稻渔综合种养产业技术创新联盟,确定稻渔综合种养是一种农业可持续发展的新模式。至此,稻田综合种养走上了新的阶段[9- 11]。

实践证明,稻田综合种养具有良好的经济和生态效益,能够实现水稻田化肥、农药减量化,实现绿色、高效生产[12- 14]。但稻田综合种养模式很多,涉及学科领域较多,是一种复合的生态模式,很多关键技术都亟需突破[15],本文对此进行系统总结归纳。

1 传统稻渔综合种养模式

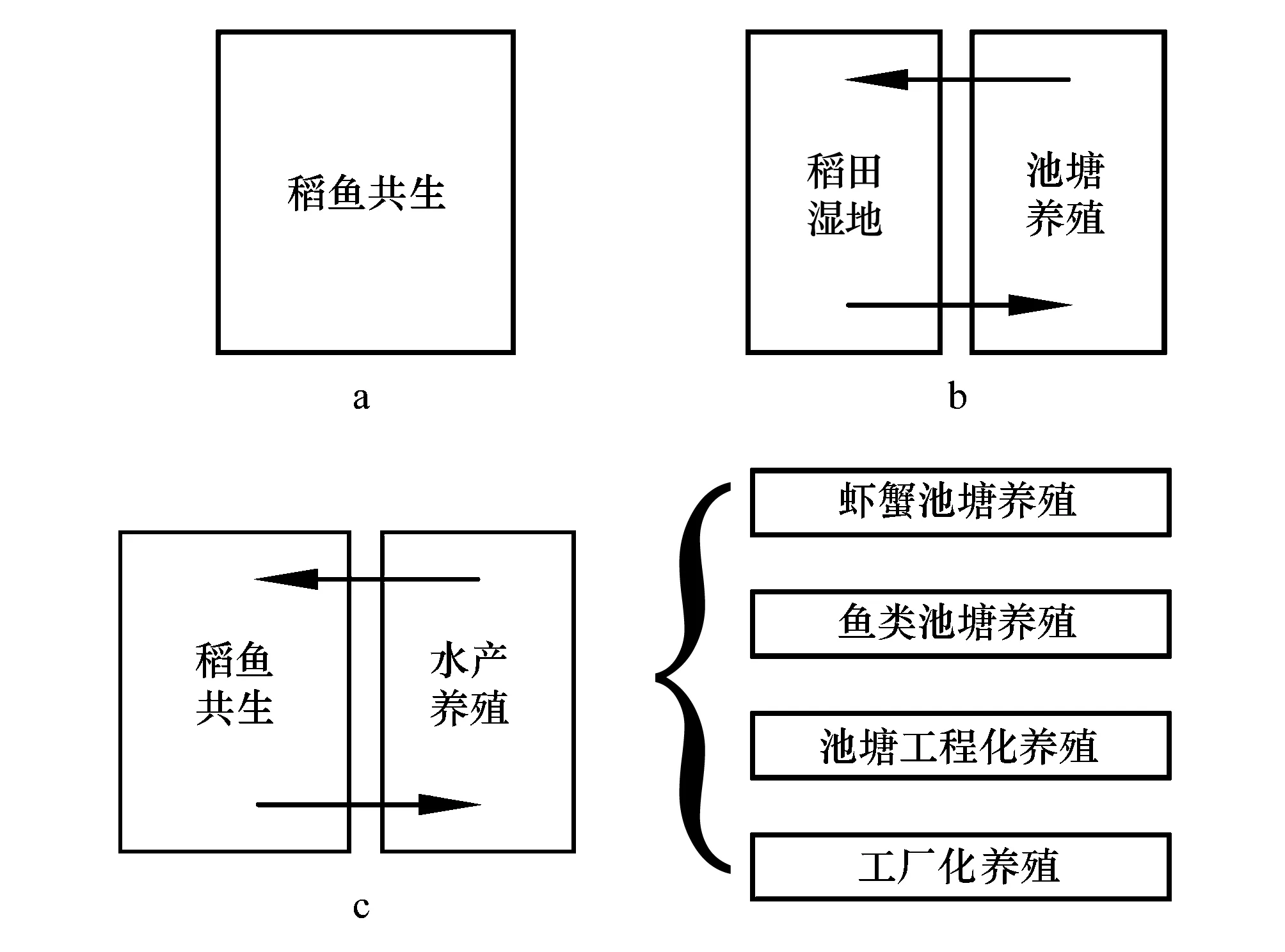

传统稻渔综合种养大体上可以划分为稻鱼、稻蟹、稻虾3种主要类型(图1)。

图1 稻渔综合种养的3种类型Fig. 1 Three types of integrated rice-fish farming systems (a) 传统的同池稻渔共作,就是传统的稻鱼共生;(b) 分池稻渔共作形式,将稻田作为湿地,净化水产池塘养殖用水;(c) 采用稻渔共作系统和水产养殖系统相耦合的模式,其中水产养殖采用一种水产养殖形式或多种形式一起构建

1.1 稻田养鱼

稻田养鱼的历史比较悠久,浙江省青田县稻田养鱼距今已有1200多年的历史,是全球重要农业文化遗产保护项目[16- 17]。1981年倪达书提出了“稻鱼共生”理论[18]。安全的全球粮食供应依赖于可持续的水稻生产,稻鱼系统可以帮助维持水稻生产[19]。稻-鱼养殖系统构成了世界上独特的农业景观[20]。在稻-鱼系统中,传统水稻品种其产量低于杂交品种,但肥料和农药的施用量亦较低[21- 22]。综合稻鱼养殖可通过优势互补利用来优化稀缺的土地和水资源,并可充分利用鱼类和水稻之间的协同作用来互促养分利用[23]。尽管综合稻田养鱼是资源利用、多样性、生产力、生产效率和粮食供应方面最好的养殖系统[24- 25],但要充分发挥其潜力,还需要更多的政策鼓励[26]。

1.1.1稻鱼系统水稻生产效益情况

许多研究者报道了稻-鱼养殖对水稻产量的影响。一些报告显示水稻产量增加,另外一些报告则显示水稻产量没有受到影响或者产量发生下降[27]。有报道显示:与单一的栽培系统相比,稻田中养殖面积的增加,导致稻鱼系统中水稻产量可能会降低[28]。另有报道指出:水稻-鱼类整合系统水稻产量增加的百分比为7.9%—8.6%;无论放养密度如何,系统中总体的水稻产量在12.5 cm堰高度地块中都很高[29]。

不同稻鱼共生方式中其水稻、水产养殖效益不同[30]。有研究报道表明:与常规稻作系统相比,稻鱼共生系统其净收入较高,投入产出比、投资利润率并不高,但从生态系统服务价值角度看,稻鱼共生系统却比常规稻作系统要高出7447元/hm2[31]。稻-鱼整合可能是低地地区小农户农业多样化的可行选择[32]。有研究者发现深水稻-鱼类养殖系统中有较高的稻米产量(38.5 t/hm2),这种生态友好的双重生产系统和堤坝上的园艺能产生利润丰厚的回报,并创造就业机会,可以在低地和涝渍地区采用和推广[33]。但如果播种率高则会导致稻秧过度密集,从而抑制鱼类的生长。所以,改善鱼类生产的有利情况是适当的稻田建设,减少播种率,并在旱季早期放养鱼种和可采取更加密集的饲养[34]。

1.1.2稻鱼系统稻田基础设施及种植情况

由中央水稻研究所开发的水稻-鱼类综合养殖系统于2002年在阿萨姆邦Gerua区域旱作水稻研究站进行了测试,取得了较好的效果,其基础设施情况是在0.5 hm2的低地稻田中,60%用于田间,17%用于沟渠和池塘,剩余的23%用于在农场周围建造堤坝及种植蔬菜、水果、观赏植物和发展其他农林业[35]。种植水稻的具体模式可以遵循常规种植(regular planting, RP, 行间距26 cm)、两种宽行大垄种植(border planting, BP) (BP1行间距36 cm, BP2行间距75 cm)等模式。其中,BP2能够使稻田内的水生初级生产力水平全面提升,从而具有作为低技术方法的潜力,可推广用于提高孟加拉国和其他发展中国家的稻田鱼类生产[36]。为了提高稻田单位体积的生产率,稻田堰高宜设为12.5 cm,并在稻田的三面开挖沟渠(0.5 m宽,0.3 m深),占地面积9%的鱼沟中鱼群放养密度可达25000尾/hm2,在不施用农药的情况下可产生约4.4 t/hm2的水稻当量产量。从该双重生产系统中获得的净利润为10781.01卢比/hm2[37]。

1.1.3稻鱼系统营养利用情况

传统的稻鱼共生系统能够有效地利用水体和土地资源。通过优化肥料与饲料中添加氮相对数量的管理,传统稻鱼系统中在鱼产量增加的同时不会加重氮污染[38]。稻鱼养殖系统中要注意保证稻田水体常规水质达到水产养殖的基本要求[39],而稻鱼养殖中还会施用大量的肥料,不同施肥处理之间产量存在显著的差异,氮∶磷∶钾(N∶P∶K)比例为(20∶10∶10)的情况下,水稻的产量最高,表明肥料处理对水稻产量有显著影响[40],在稻田中放养鱼类可能有助于提高稻田的土壤肥力[41]。

农业活动产生的沉积物和养分径流可能导致水体污染和水质恶化,在农业活动的关键时期,有必要探索将鱼塘与水、沉积物及其中养分的临时储存,以及天然湿地作为沉积物和农业养分的缓冲区的整合[42]。鱼类与作物的综合种养殖越来越受到关注,以减少水产养殖的养分污染。高秆水稻-鱼类共培养体系下底土中氨氮、总磷和有效磷含量分别降低了91.1%、37.0%和58.6%。总成本仅增加了2.9%,但稻鱼共生的净收入增加了114.5%。这些结果表明,池塘中的稻鱼共培养是减轻集约化养殖池中富营养化的有效方法,也是增加水稻生产以实现粮食安全和养鱼户额外收入的潜在新途径[43]。日本的稻田系统中通过鲫鱼养殖,稻鱼地块的水稻产量比单纯的水稻地块高出20%,鱼类排泄物的施肥效果可能增加水稻产量[44]。

氮是作物生长的必需元素,但过量施用氮肥有可能带来肥效的降低,而且导致环境污染的发生[45]。稻-鱼共作系统中随着鱼类养殖密度和饵料投放量的增加,系统的生产力和经济产出大幅度提高,但是过高的养殖密度和饲料投喂肯定会导致稻田系统过高的营养负荷[46]。北方寒地稻田引入鱼类养殖后,农田土壤有机质、全氮、全磷较高[47]。稻鳅共作提高了稻田土壤肥力,有助于促进水稻对于磷、钾元素的吸收,水稻分蘖率提高,产量增长较多[48- 49]。

水稻-鱼类种养殖系统中氮素的管理对于提高水稻和鱼类之间协同作用具有重要意义,鱼类可以提高水稻对氮素的吸收。此外,补充饲料的供应由于动物的排泄而对水稻具有施肥效果[50]。

1.1.4稻鱼系统生态系统研究

稻鱼系统有较高的生态效益。稻田鲤鱼肠道内容物分析显示共有60种食物,水稻为附生生物的定殖和生长在提供基质方面具有直接的影响[51- 52]。有报道表明稻鱼共生系统中浮游植物群落多样性增加,这说明已经形成较好的生态系统,食物网结构亦更加复杂,系统的稳定性和生产力均得以提升[53]。稻田中藻类对氮元素的迁移与转化非常重要,同时藻类光合作用也会增加水体溶解氧(dissolved oxygen, DO)的含量,提升水体的氧化还原电位;同样地,藻类也会加快尿素的水解,当然稻田系统中过多的藻类又会与水稻争肥,影响水稻的生长[54]。松嫩平原稻鱼养殖复合生态系统水体中异养细菌的数量显著高于普通稻田湿地中的数量,其生产量达到307.5 kg/hm2,所提供的鱼产力为7.0 kg/hm2[55]。此外,针对稻鱼养殖的生态模型也有相关报道。热带池塘质量动力学的模块化是面向对象的多营养模型。基于已知物种的生物学,12种代表性、功能性浮游生物物种的质量动力学被包括在该模型中[56- 57]。

1.1.5稻鱼系统农药使用和病虫害控制情况

稻鱼养殖的重要环节之一是控制或减少农药的使用,否则会严重影响水产品的生长和品质,导致较大的食品健康负面影响。采用综合虫害管理(integrated pest management, IPM)是主要的方向。在春季和夏季作物季节,5%、41%(乐果)和1%、17%(杀螟松)的农药施用量分别从稻田流失到邻近的池塘[58]。稻飞虱和叶蝉是主要的水稻害虫,三种放养模式下的鱼类无法控制稻飞虱和叶蝉的数量,其他捕食性鱼类可能在飞虱和叶蝉控制方面更有效[59]。稻-鱼模式下农户化肥、农药使用量比常规水稻种植模式的使用量减少15.2%和40.2%,成为改善稻区农业生态环境的重要途径[60]。与水稻单作相比,采用稻田养鱼会导致农药施用量降低(23.2%),在稻田养殖鱼类的农民不使用除草剂,在干燥和潮湿的季节分别将生产力提高40%—57%[61]。

对湄公河三角洲稻鱼共生的农业实践和害虫管理策略调查后发现,未来的生产系统不应该被优化为仅提供单一的生态系统服务,例如大米,而是旨在提供各种相互关联的生态系统服务,如大米、鱼类、害虫控制和养分循环[62]。稻鱼养殖为集约化水稻种植提供了竞争性和可持续的替代方案,但前提是限制农民使用杀虫剂。这不仅有助于降低生产成本,而且还有助于减少对环境和健康的影响,以实现可持续和多样化的粮食生产[63]。

1.1.6稻鱼系统温室气体排放研究

鱼类养殖与水稻栽培的整合有望实现对水淹生态系统的生态健全的、环境可行的管理[64]。稻米农业导致温室气体甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)的排放,但人们对稻鱼养殖对这两种温室气体排放的影响还知之甚少。稻田向水产养殖的转化显著降低了其CH4和N2O的排放量,降低比例达到48%、56%,将稻田转变为水产养殖将有利于协调温室气体减排和农业收入增长之间的平衡[65]。稻鸭和稻鱼复合生态种养模式可以有效地减少和控制CH4和N2O排放,是减少稻田温室气体和缓解全球变暖的两种有效策略。因此,这两种模式的采用对环境和经济效益都很重要[66]。

亦有报道,养鱼增加了种植两种水稻品种的田间CH4排放量,其中CH4排放量增加了112%。相反,鱼类放养减少了种植这两种水稻品种的田间地块的N2O排放量。鱼类与相关生物运动的扰动加上较高的溶解有机碳和CH4含量以及较低的溶解氧可能是水稻+鱼类组合系统释放大量CH4的原因,而较高的溶解氧含量可能会影响单独的水稻种植田并使之有更多的N2O释放。就温室气体总排放量而言,与单独水稻种植地块(78%—81%)相比,水稻+鱼类地块排放显著更高,其中CH4贡献了更大的份额(91%)。相反,N2O的贡献则相对较小,在水稻单独种植地块中其比例为19%—22%,而在水稻+鱼类地块中进一步降低至9%[67]。

1.2 稻蟹共作系统研究

与传统的稻田养鱼相比,稻蟹共作的历史相对较短,只有近30年的发展历史[68]。稻蟹共生已成为中国北方水稻生产中重要的生态农业过程。稻田养殖河蟹最早是从1986年丽水市首次进行稻田养殖河蟹实验开始的[69],1992年辽宁大洼县全县稻田养蟹面积发展到46.7 hm2以上,到1993年已达到466.7 hm2以上[70]。近年来,随着稻田养蟹规模的不断发展,在不少省市也得到了大面积推广[71]。稻蟹共作模式是继稻田养鱼模式之后,水稻与水产结合领域的一次重大革新,尤其是辽宁等北方地区稻田培育蟹种的模式是相当成功的[72]。

1.2.1稻蟹共作中水稻和河蟹的生长

稻蟹共作需要合适的水稻品种,胡小军等研究了多个水稻品种在稻渔(蟹)共作条件下的生长发育进程,初步筛选出适宜江苏里下河地区种植的水稻品种[73]。同时,亦有学者根据稻蟹共作系统中水稻育秧移栽与直播水稻的栽培特点也提出适宜的生长方式[74],并初步构建了稻蟹生育与季节优化同步的模式[75]。此外,不同稻蟹共作模式的纯收入差异显著[76],不合理的水稻种植模式可能导致严重的生态和环境问题以及不可持续的农业。盘锦市辽河流域水稻单作和常规稻蟹模式相比,优化稻蟹模式的稻和蟹产量分别增加了8%—12%和9%;价值成本比例、经济效益密度和效益成本比分别增加了46%—51%、55%—80%和59%—66%[77]。不同河蟹幼蟹放养密度对水稻和蟹种产量有影响,研究表明在稻-蟹培养系统中,每平方米放养密度为3.75只至30只被认为是合理的[78]。

1.2.2稻蟹共作中土壤理化变化

稻田养蟹对稻田的土壤结构是有很大影响的,养殖稻田明显改变了土壤的容重,增加大粒径(>0.2 mm)团聚体的含量,降低小粒径(<0.002 mm)微团聚体的含量,土壤pH值得到调节,土壤有机质的含量增加,但对土壤总氮含量的影响不显著[79- 80]。有机稻蟹模式有效地改善了土壤碳水化合物的数量和组成,以确保水稻土的可持续利用;可显著提高土壤有机碳和重组有机碳的含量,尤其是高量有机肥养蟹模式效果更为明显[81- 83]。

稻蟹共生系统虽然水稻增产和普通稻田水稻产量差异并不太明显,但可能由于“不间断施肥”的效果,养蟹田其水稻产量较不养蟹田的产量相对较高,同时低密度放养扣蟹的生长性状较其他两个处理均较为优越,所以提高了整体经济效益。综合考虑,低密度较为合理,0.75只/m2稻田养蟹的净利润最高[84- 85]。稻蟹共作水稻的施肥关键在于用好基蘖肥,主攻穗数[86]。

1.2.3稻蟹共作水化学

稻蟹共作水体的水质情况是否良好,对于蟹生产的保证是关键因素。养蟹田较不养蟹田的溶解氧更低,环沟中氮磷指标也较田间稍高[87- 88]。研究发现:稻蟹养殖前期稻田水质相对较好,比较适宜,这是由于河蟹总生物量较低,投饵量也较低;稻田环沟温差较大,后期稻田溶解氧水平较低,与河蟹在边沟中活动较多有关;同时秋季风少,也不利于自然增氧[89]。

1.2.4稻蟹共作生态系统

稻蟹共作是一种生态型种养新模式,其中浮游生物是重要组成部分,对稻蟹共作生态系统平衡有一定的维持作用。研究表明稻蟹养殖中,稻田浮游甲壳动物平均密度和平均生物量变化受温度和河蟹的摄食影响最大[90]。

水稻不同生长期,稻蟹田和常规稻田的浮游植物密度和生物量变化是不同的。扬花期,常规稻田显著高于高密度养蟹稻田;成熟期,常规稻田高于养蟹稻田。成熟期,养蟹稻田枝角类平均密度显著大于常规稻田,但轮虫变化规律是相反的。水稻分蘖期各稻田底栖动物无显著差异,拔节期和扬花期,养蟹稻田底栖动物的种类数和密度均小于常规稻田;成熟期,底栖动物的种类数和密度均达到最低点[91]。

利用稳定碳氮同位素研究了辽宁省盘锦市稻蟹系统的养分途径和营养关系。δ13C结果表明,麦穗鱼对中华绒螯蟹的饵料贡献最大,而δ15N结果表明大多数食物对螃蟹的饵料贡献超过10%;系统由3个营养级别(级别0—2)组成:中华绒螯蟹、麦穗鱼和泥鳅、霍甫水丝蚓处于第二级,浮游动物处于第一级,悬浮颗粒物和大型植物处于最低营养位置[92]。

1.2.5稻蟹共作草害和虫害

稻蟹养殖对杂草和防虫有控制功能。对杂草防除效果良好,可与施用除草剂的效果相当或稍好,除草效果持久。株防效和鲜重防效分别可达26.4%—44.3%、17.7%—42.8%,不投料的可以达到50%以上[93- 94]。与常规稻田相比,稻蟹共作虫害发生较轻,主要是稻田纹枯病。稻飞虱及稻纵卷叶螟等发生危害均较轻,但条纹叶枯病发生略重于常规稻田[95]。

1.3 稻虾共作系统生态研究

稻虾共作是先进绿色农业种养模式,可实现经济和生态效益双丰收的目的[96]。湖北江汉平原地区克氏原螯虾(简称小龙虾)养殖主要有稻虾共作、池塘养殖、湖泊养殖等三大类型。近年来,藕-虾、茭-虾、虾-蟹-鱼、虾-鳝-稻等新模式也不断发展。稻虾共作模式是一种以涝渍水田为基础,以种稻为中心,稻草还田养虾为特点的复合生态系统构建模式。稻田养虾有很多益处:第一个就是能有效控制杂草数量,减少除草剂的用量。随着稻虾共作时间的延长,稻田杂草发生和多样性表现出先减少后增加的趋势,并呈现出新的杂草群落结构[97]。总体效果与化学除草处理相当[98]。

中国稻田的水稻-克氏原螯虾养殖(integrated rice-crayfish culture, IRCC)极大地影响了磷肥力,长期连续IRCC会降低稻田的磷肥,并且不推荐在高产稻田中实施IRCC[100]。稻虾共作模式更有助于保持区域内稻田的土壤肥力[101]。

佀国涵以江汉平原低湖地区潜育性稻田为对象,研究了长期稻虾共作模式下稻田土壤的理化及生物学等特征,以及水稻产量和构成、养分累积量及利用率,明确了长期稻虾共作模式下稻田土壤肥力的变化特征及其对稻田生产力的影响;通过分析稻虾共作系统中碳素、氮素和磷素的输入、输出及平衡状况,评价了稻虾共作系统中碳素、氮素和磷素平衡对稻田土壤养分演变的驱动作用[102]。

稻虾共作是现代农业的新型种养模式,生态环保且经济效益高。秸秆不还田+不投食处理其甲烷排放量最低。不同处理稻田N2O排放的季节性变化均一致,都呈现出非稻季和整年的稻虾处理具有N2O排放通量降低的特征,非稻季稻虾共作处理其N2O累积排放通量比稻单处理低,其中稻虾处理秸秆还田+不投食处理累积排放通量最小[103]。

有关稻田小龙虾生理生态方面也有较多的研究,如有的研究旨在评估吡蚜酮对小龙虾幼虾的急性毒性。吡蚜酮对幼虾的毒性呈剂量和时间依赖性,LC50从24 h的1.034 mg/L降至96 h的0.479 mg/L。小龙虾对吡蚜酮的最大允许浓度(maximum allowable concentration, MAC)为0.106 mg/L[104]。小龙虾对水稻幼苗有直接的负面影响,增加小龙虾的大小会对水稻的立苗产生更大的负面影响;对管理的实际意义预计在水稻生长的前6天特别有效[105]。克氏原螯虾对水生大型无脊椎动物的消耗反映了它们的季节性利用性,在克氏原螯虾已经适应的栖息地中,将其营养行为调整为水生大型无脊椎动物的季节性可利用性[106]。

有作者建立稻虾共作模式(crayfish and rice integrated system of production, CRISP)的几个模型[107]:(1)提出了适应水平生长的生态子模型,将模拟的最终水稻生产参数与两年的观测值进行比较[108];(2)提出了小龙虾种群动态的生态子模型[109];(3)藻类生物量、水文和氧气动态被建模为稻田小龙虾和水稻相互作用项目的一部分[110];(4)建立稻虾共作模式氮循环模型[111]。

稻虾共作模式存在“双刃性”,一方面虽然粮食安全得到保障,但存在重视龙虾养殖,而轻视水稻种植的现象;二是提高了土壤能力,也会导致土壤发生次生潜育化;三是起到涵养水源的作用,但是也有可能导致水源的过度消费;第四,实现化肥和农药的减少,增加养殖水体的肥度,但是可能造成对外源水体富营养化的增强;第五,虫害减轻,但某些病害加重,同时生物多样性发生变化[112]。总之,稻虾共作是一种具有保产增虾、低碳减排、具有降低全球温室气体排放、缓解全球增温潜势,同时增加生态系统净经济效益的共作方式。

1.4 系统的整合

稻鱼共作未来讲究复合性,不是简单将多种类混养在一块稻田中,而是采用复合生态系统的构建模式,建立多品种分区养殖模式是未来的方向,从而取得更大的经济效益[113],如发展中华鳖、草鱼、鲫鱼、田螺等种类的混合养殖[114]。湄公河三角洲是越南最重要的水稻和虾产区,多个证据表明,水稻和虾的环境条件都不是最理想的,导致产量和存活率低。可能的出路是:(1)提高研究区稻-虾-蟹池的生产力可能需要分离水稻和虾类,提高土地利用效率;(2)管理干预增加水的氧化作用及虾的食物供应和质量[115]。这是第一个提出稻、虾、蟹分离养殖的思维。

多品种混养殖也是常用的养殖模式,稻-鱼-虾系统的稻米产量为3.04 t/hm2,比单作水稻高16.9%。在稻-鱼-虾系统中,50%的面积用于养鱼和对虾养殖,与单作水稻相比,净回报增加了23倍[116]。在稻田中引入对虾和钝齿鱼(Amblypharyngodonmola)对水和土壤中养分的有效性产生了深远的影响,提高了稻谷和罗氏沼虾的产量。农村贫困农民通过采用稻-虾综合养殖系统,最终在经济和营养方面受益[117]。

Gher养殖(稻-鱼-虾系统)是一个独特的系统,包括三个生产类型的联合运作:淡水虾、鱼和杂交水稻,并且由于其公认的高收入潜力,在孟加拉国沿海地区迅速扩张[118]。孟加拉国东南部养虾和养鱼的可持续发展具有相当大的潜力,可以增加收入,改善农户的粮食安全,更广泛地说,通过虾的出口收入来实现该国的经济增长[119]。

世界范围内有机农业发展迅猛,获取有机农业的一个策略是发展稻田养鱼。针对稻鱼共生的很多研究都力求证明稻鱼共生不会降低水稻产量,但是又不会增加外流水体的污染,减少对土壤的污染等相关内容。已有研究结果表明各种稻鱼共生系统有助于降低氮磷损失,有助于经济和环境的可持续发展。但传统稻渔共生模式中虽然取得双重经济和生态效益,还存在需要改变其养殖规模过小和鱼产量较低的现状。

很多研究表明,采用优化的生态水产养殖模式,如综合水产养殖可以大大提高氮磷的利用率[120]。寻求更持续的综合养殖模式是农业绿色发展必然的方向和要求[121- 122]。养殖池塘富营养化是目前制约我国淡水养殖业可持续发展的关键因素。作为全国最大的一类人工湿地系统[123],稻作系统具有显著的水质净化能力,如何将稻作系统和淡水养殖系统进行生态耦合实现氮磷养分的循环利用,是一个重要研究方向[124- 126]。此外,如何解决精养水产养殖需要配套大量的尾水处理用地的难题,现有尾水处理模式还需要时间检验其真正的效果[127- 128],是水产界亟需面对和解决的问题。

2 稻田-池塘复合生态养殖模式

长江水产研究所李谷、长江大学朱建强团队等提出“稻田-池塘复合生态”生态技术[129- 130]。主要是构建人工稻田湿地对池塘污水进行处理。新式池塘生态工程化养殖方法,将池塘养殖有机结合形成的循环水养殖系统中,系统对养殖废水有高效的处理能力[131- 132]。新的分池或异位的稻渔共作生产方式可望解决上述水产养殖尾水处理困难的问题。由此实现养殖废水资源化利用,是一种可持续的水产养殖方式,可为我国渔农混作区池塘养殖废水的处理和循环利用提供一种新方法。稻田湿地一方面是消纳氮磷污染的“汇”,另一方面也是农业面源污染的“源”,只有合理构建和应用稻田湿地才能发挥“汇”的功能[133]。地势较低的稻田,可极大地影响地表径流中氮、磷等营养物质的迁移转化过程[134]。在水稻拔节期和灌浆期,太湖流域稻田湿地对低污染水中TN和TP的去除率分别可达77%—93%、87%—96%[135]。水稻具有显著的水质净化能力,利用水稻对富营养化水体进行生态修复成为植物修复的一个重要的研究方向[136]。

对于该系统的相关研究主要是集中在构建稻田湿地对池塘营养物质的去除机制和效果方面。研究发现稻田对来自养殖池塘的灌溉水中的营养物质具有明显的吸收效果,尤其是对硝态氮和总磷[137]。养殖水经稻田表面流处理后,其中30%以上的总氮、20%以上的总磷可被去除[138];在水稻的不同生育期,稻田对不同形态的氮去除效果不同,养殖水中主要营养物质的去除率随表面流的流量增大而减小[139]。稻田-池塘复合系统通过稻田对池塘尾水中氮磷的循环利用和复氧作用,降低了循环池塘水的富营养化水平,并提升池塘中的溶解氧,同时优化浮游细菌群落的结构和功能[140]。池塘养殖废水灌溉后对水稻的产量、养分吸收和0—60 cm土壤剖面中氮磷分布产生影响[141]。这些研究表明,稻田-池塘复合生态系统有助于营养的高效利用,同时能减少养殖污染。

3 稻渔共生-池塘复合生态养殖系统

如前所述,稻田-池塘复合生态养殖兼具分池循环和高效湿地的功能,从而可以有效地降低池塘养殖中的污染物,各种稻鱼共生也可以更有效地利用营养资源。但是采用“稻渔共生”模式处理养殖用水的研究很少报道[142];同时用“稻渔共生”系统处理后的水源进一步对池塘养殖净化的相关研究基本没有报道。

我们建立了新式分池稻渔共作模式,是一种更高复合水平的稻田-池塘复合系统,称为陆基生态渔场构建技术[143]。该创新系统采用新型水循环技术,实现多个功能单元之间的互相连通,成为网格状的池塘复合生态系统布置结构。这样就解决了水稻种植业(过度施肥、排放污染)和水产养殖业(排放污水、缺少水源)两个行业的难题。实践证明该技术是高效可行的,在宁夏和全国其他地方已得到较大规模的推广和应用,取得了良好的成效。不仅建立了大宗淡水鱼池塘精养的模式,还建立了南美白对虾养殖、池塘工程化和工厂化养殖等模式的耦合模式。

利用现有稻渔综合种养行业标准规定的10%的沟渠面积,加上池塘或原来的农田沟渠或减少的田埂面积,尤其是较大的河道可以将传统稻田中的规定沟渠增加到20%以上,沟渠水面发展各种形式的高密度养殖和稻鱼共生结合。举例:6.7 hm2稻田,20%面积采用沟渠或工程化设施精养,养鱼产量可达37.5 t/hm2,80%面积用于稻鱼共作(常规鱼或蟹产量为225 kg/hm2,小龙虾则有2250 kg/hm2),平均鱼产量约为7.68—9.30 t/hm2,即单位面积水产品产量大致约为7.5 t水产量/hm2。中国0.27亿多公顷稻田,假设0.13亿公顷可以采用这个模式,增加渔业产量将为1亿吨。增产量是非常可观的,也是难以想像的。现有的稻田-池塘复合生态研究中,基本以稻田净化水产养殖系统中营养物质为研究重点,而对净化后的水体再次用于池塘养殖系统的相关研究较少。同时也仅以传统湿地原理来进行构建,稻田的设置规模较小[144];湿地构建工艺过于复杂,导致稻田改造成本较高,制约其技术的大面积推广。

发展渔农结合的复合生态农业是现代农业的发展方向,但关键是如何构建高效的复合农业系统。高效复合生态农业构建的核心是碳、氮、磷等主要营养物质要实现高效循环;其次复合生态要形成一个自组织运作状态,即强化对其物质促进下的生态系统结构的自组织建设过程的研究。复合生态系统达到自组织运作状态或总体趋势时,生态系统就达到了可持续发展[145- 146]。传统原位综合养殖生态养殖系统中有机碳氮磷的收支已有较好的研究基础[147]。但对稻渔共生-池塘复合生态系统中碳氮磷的营养收支还缺少研究。

概括地讲,排水是传统池塘养殖氮源的主要流失途径,底泥(颗粒物)吸附沉降是池塘养殖磷流失的主要途径,而碳源主要是通过鱼类等生物的呼吸而消耗。基于生态循环的“稻渔共生-池塘复合生态系统”恰恰可以解决这三大类营养物质在生态系统中的高效保持和循环利用;氮磷和有机质被稻渔共生系统所利用,而水稻又有利于加大养殖系统中的碳源。因此,加大对该新养殖模式中的有机碳、氮、磷的营养收支和循环等相关机制的研究及复合生态系统对外源营养投入的整体响应机制研究是非常必需的。

21世纪是渔业的世纪。中国和世界水产业经过数十年的发展为人类解决食品危机做出了巨大的贡献[148]。然而,我国水产业对产量的片面追求导致养殖环境日趋恶化,养殖生态系统不断退化[149]。传统稻田氮素流失亦是导致农业面源污染的主要原因之一[150]。我国当前的环境问题源于复合生态系统演化过程的缺陷,解决当前的环境问题,必须从优化复合生态系统演化过程着眼,大力发展循环经济、实现经济体系的绿色化[151]。

建立良好的养殖生态结构,实现水产养殖业的可持续发展,关键是优化池塘养殖系统内的食物链,使包括碳、氮、磷在内的营养物质尽可能多的在这一个微环境内转化为养殖生物产量,而不是排向外部环境,减少对环境的污染[152]。养殖池塘物质循环和碳氮磷等化学收支的研究有助于说明进入生态系统的各营养物质的归宿[153- 154]。人类当前消耗了约38%的全球净初级生产力(net primary production, NPP),未来地球要增长的NPP,只能以更少的灌溉、肥料和土地资源使用情况下来获得[155]。以渔农相结合的复合农业生态系统为基础的综合养殖可能是解决这个世界难题的重要途径[113]。实践证明这种人工构建的新式复合生态系统有着较高的生态效益和产量,是一种可持续的农业发展模式。稻渔复合生态系统的创新模式因其特有的生态循环机制及系统的高弹性、高复合性、高可持续性,将成为我国乃至世界应对农田、渔业生态系统退化,复合高效解决渔业、农业或农牧业生态环境问题的典型范式。

——稻鱼鸭共生复合系统