中德奶业合作研究

刘 浩,彭 华,张 超,祝文琪

(中国农业科学院农业信息研究所,北京 100081)

近年来,我国对外贸易面临的环境更加复杂、不确定性更强、风险挑战更多。中美贸易摩擦发生后,我国及时调整贸易政策,积极发展多边贸易,极大降低了对某一国家或部分国家较强的进出口依赖。我国作为乳制品主要进口国,及时调整进口来源国进口量,实行贸易多元化,降低了国内奶业市场波动。根据国家统计局数据,2019 年我国进口乳制品297.34 万t,较上年增长12.8%,主要是通过增加从新西兰、澳大利亚、德国等国家的进口量,从而缓解中美贸易摩擦引起进口量减少对国内市场的冲击。进一步探索中国与各贸易国的合作潜力,充分发挥各国的比较优势,有利于减小贸易摩擦、贸易保护主义升温等对我国及其他国家奶业市场的影响。

德国是奶业发达国家,2018 年乳制品自给率达到123%,生产的乳制品40%~50%用于出口,而我国近年来乳制品自给率一直低于70%,有较大的进口需求,中德两国发展贸易合作能有效缓解双方国内市场压力,这也是两国合作的市场基础;同时,中德农业联委会会议、中德农业合作交流会等深入开展,为两国进一步深入合作交流奠定了坚实的政治基础。本文基于联邦统计局和德国联邦食品及农业部统计数据,研究了1950 年至今德国奶业的发展历程,系统分析了德国奶业生产、区域特征、加工和销售情况并提出相关政策建议,为两国开展合作及相关政策的制定提供了理论依据,有助于我国发展多边贸易,稳定合作关系,实现合作共赢。

1 德国奶业基本情况

1.1 奶业生产情况 德国全年降水量丰富,光照少,山地和沼泽地多,适合牧草及饲料作物的生长,畜牧业生产发达,是欧盟畜牧业生产大国。德国畜牧业主要饲养乳用、肉用牲畜。2018 年德国农业产值为305.8 亿美元,其中超过一半来源于动物产品,动物产品创造的产值中有60% 来源于与牛有关的产业,且在欧盟相关行业产值中都占有较高比重[1]。

1951 年以来,随着杂交育种技术的不断提高以及高产奶牛品种的不断引进与培育,德国奶业效率大幅提升,在奶牛养殖方面,基本实现数量扩张型向质量效益型的转变(图1)。1951—1989 年,德国奶牛数量由590 万头下降到480 万头,平均每年减少约3 万头,同时奶牛单产由3 000 kg 增长到1989 年的4 900 kg,平均每年增加50 kg。1990—2010 年,奶牛数量由620 万头下降到415 万头,平均每年减少10 万头,单产由4 900 kg增加到7 000 kg,平均每年增加110 kg,增长速度为1990 年东德回归前的2 倍。2010 年以来,德国国内对奶制品的需求基本达到饱和,奶牛数量稳定维持在410万头左右,奶牛单产水平继续增长,由7 000 kg 增长到7 900 kg,平均每年增长112.5 kg。

图1 1951—2018 年德国奶业生产结构变化图

尽管从数量上看,2010 年以来德国奶牛养殖数量基本稳定,但养殖规模化程度呈扩大趋势,这是因为行业政策越来越开放,市场竞争更加激烈,对牛奶质量要求越来越高,使得奶牛养殖的集约化程度不断提高,管理更加规范。2005—2016 年,德国100 头以上规模牧场数量增加了116%,100 头以下规模的牧场数量减少了44%,但仍占到牧场总量的85%(表1)。

表1 不同规模的牧场数量年度数据

1.2 奶业区域特征

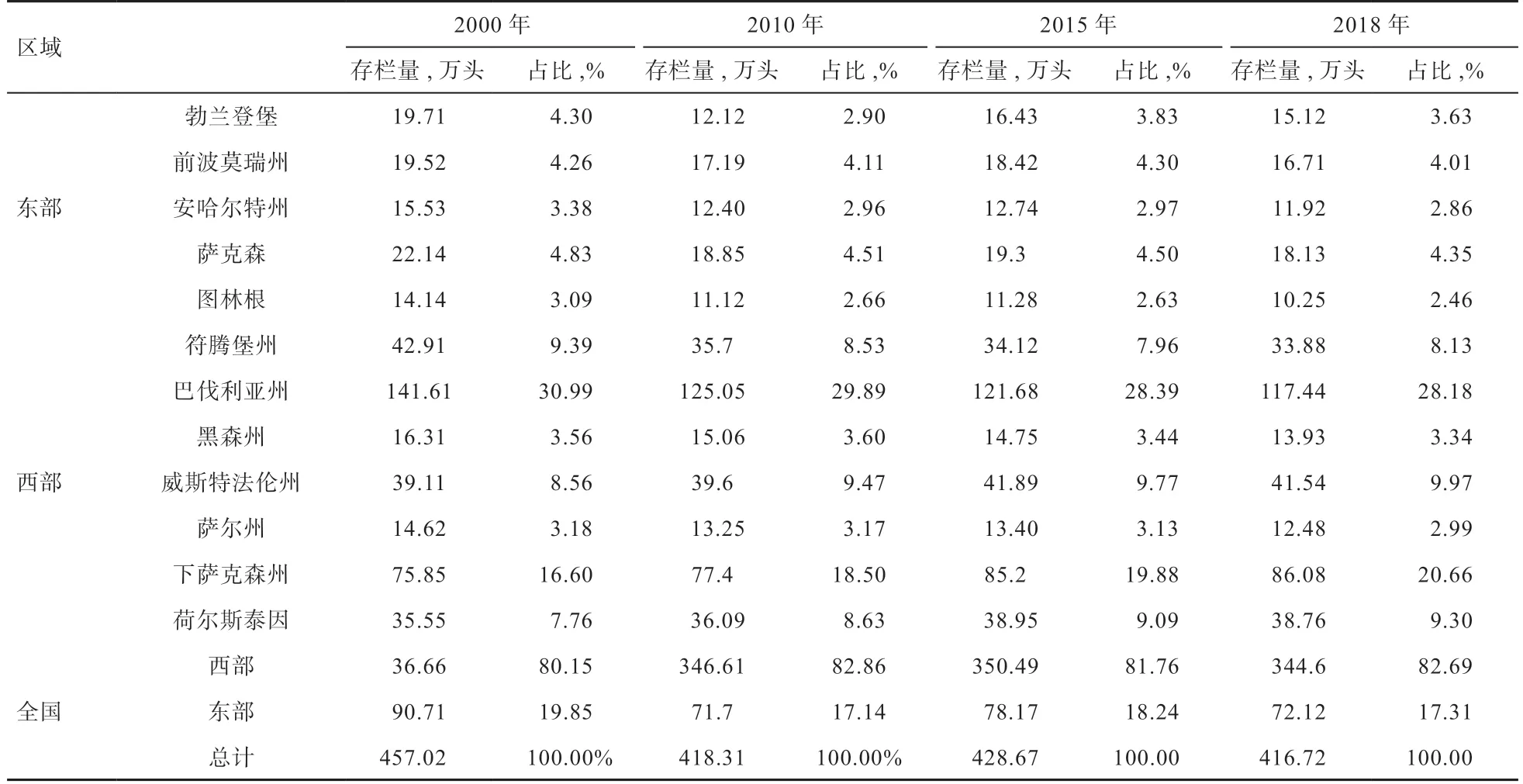

1.2.1 存栏量存在东西区域差异 由于历史原因,德国东西部经济状况差距较大,因出生率低及人才流失严重,东部地区常住人口仅占全国的20%,而且大型企业总部大都位于西部,东部很多企业都隶属于西部或跨国企业[2]。劳动力显著缺乏使得东部以大型农场为主,场均存栏量接近西部地区的4 倍(表2)。2018 年全国场均存栏量为65 头,西部地区总存栏量占全国的82.69%,场均存栏量为57 头,且以小农场为主,其中巴伐利亚州和下萨克森州存栏量最多,占到西部地区的一半以上(表3)。

1.2.2 养殖品种存在南北区域差异 德国南北部气候条件不同导致2 个地区奶牛品种存在明显区别,北部全年温度较低,比较适宜荷斯坦奶牛生长,为荷斯坦奶牛的主要养殖区,2018 年荷斯坦牛存栏量约为280 万头,其中黑白花荷斯坦奶牛主要饲养在德国北部石勒苏益格——荷斯泰因地区,红荷斯坦奶牛主要饲养在西部爱姆斯地区、北莱菌地区和黑森地区,北部的荷斯泰因地区主要分布着Angler 和Rotvieh 2 个品种,荷斯坦牛属于产奶性能顶尖的奶牛,2018 年德国荷斯坦牛平均产奶量9 t 以上,平均乳脂率4.1%,平均乳蛋白率3.4%。南部为海洋性气候及大陆性气候的过渡带,主要养殖德系西门塔尔牛及瑞士褐牛,2018 年存栏量约为96 万头,近年来由于南部巴伐利亚州的德系西门塔尔牛综合经济收益较高,正在逐步向德国北部扩张,与北部地区小规模家庭农场的荷斯坦牛进行杂交从而获得更好的综合经济效益。

1.2.3 奶制品种类存在区域差异 经济条件、文化习俗及奶牛养殖品种的不同导致德国各地区不同的生产特点和消费习惯,使奶制品出现地域特征。按照东西部来看,西部地区面积是东部的2 倍,人口密度大于东部,降雨量丰富,农业发达,是德国主要的奶牛养殖区,各类奶制品产量明显高于东部地区,2017 年奶油产量更是占到全国的90% 以上。尽管东部地区产奶量不多,但由于以奶酪生产闻名的萨克森企业的兴起,2017 年东部奶酪产量接近全国的60%[3]。从南北部来看,北部以荷斯坦牛为主,南部以德系西门塔尔牛为主,西门塔尔牛的乳蛋白和乳脂含量显著高于荷斯坦牛,非乳脂固体(蛋白质类、糖类、酸类等)也略高于荷斯坦牛,因此南部地区主要生产饮用奶、全脂牛奶、脱脂牛奶,2017 年其产量接近全国70%,但西门塔尔牛是乳肉兼用型,单产相对于荷斯坦牛要低很多,北部地区以生产奶酪、奶油、黄油和咖啡奶精居多,其中生产的咖啡奶精占全国的80%(图2)。

1.3 奶业市场发展 纵观德国奶业市场发展历程,至今大致经历了3 个阶段:20 世纪中期到80 年代是德国奶业兴起阶段,有实力的经济人都想借机分一杯羹,但由于市场竞争激烈,大量新兴企业以每年平均88 家的速度被淘汰;1984—2010 年是德国奶业市场调整阶段,由于欧盟配额制的实施及东德回归,该时期每年平均减少15 家企业;2010 年至今,为德国奶业市场基本成熟阶段(图3)。

表2 德国农场场均存栏量和牛奶供应量情况

表3 德国联邦各州的奶牛存栏量

1.3.1 原料奶销售 德国原料奶的销售量在欧盟取消牛奶生产配额制前后具有较大差异。取消配额制以前,德国农场基本上都是限量生产,该阶段平均单产为5 t 左右,质量、价格由政府统一规定,从而达到调整奶业市场结构的目的;取消配额制后,原料奶供给由市场需求决定,德国牛奶产量明显增加,到2018 年平均单产已经接近8 t,总产量是实施配额制时期的2 倍多,奶价方面实行“按质论价”[4],极大程度保证了原料奶质量。质量评价以奶量、脂肪含量和蛋白质含量作为重要参数,在原料奶价格形成过程中,奶农对价格缺乏发言权,只负责向合作社输送牛奶,合作社代表奶农与厂商进行价格谈判,并进行统一销售。原料奶价格近几年经历了较低市场价格后开始慢慢提高,2018 年受国际市场影响原料奶价格有所下降(图4)。2018 年平均奶价为0.34 欧元/L,较2017 年下降了4.4%,波动幅度最大的是2016 年,达到0.09 欧元/L[5]。

图4 2015—2018 年德国原料奶月度价格变化情况

1.3.2 乳制品加工 取消配额制对德国奶业市场格局影响不大,乳制品企业数量维持在147 家左右。目前德国奶业市场集中度较高[6-7],三大主要乳制品企业都是世界乳制品生产企业20 强(表4)。

德国奶业以生产奶酪、黄油、奶粉、奶油、鲜奶(全脂牛奶、半脱脂牛奶、脱脂牛奶)和淡奶(牛奶蒸馏除去一些水分后的产品)为主,1990—2017 年奶酪和乳清粉产量增加近1 倍,其他各类乳制品的产量变化不大。在各类乳制品中,鲜奶和奶酪产量占到德国奶制品年产量的70%,食用最多的鲜奶产量基本维持在500 万t 左右,同时咖啡、甜品等是德国乃至欧洲家庭的生活必需品,其中淡奶作为主要原料之一,每年产量变动不大。总体而言,随着原料奶产量和贸易关系的逐渐稳定,国内奶业市场基本成熟,2010 年至今德国乳制品生产量波动较小。

1.3.3 乳制品消费 世界奶业发展报告显示,2016 年德国乳品行业在食品行业的总销售收入比重为14.82%,2017 年德国牛奶和乳制品的年人均消费量达到205.3 kg。一直以来,德国人均消费量最大的乳制品是饮用奶、奶酪、黄油及牛奶中的脂肪产品[4]。

德国人均乳制品消费量近年来趋于稳定,增长空间不大,乳制品产量的增加大多用于出口。欧盟大多数国家牛奶人均消费和自给率相当高,而德国的自给率要超过欧盟国家的平均水平[8]。2016 年德国牛奶销售收入850 亿欧元,鲜奶制品的自给率达到123%。德国人均鲜奶产品消耗量从2011 年的92.2 kg 到2018 年88.2 kg 下降了4 kg(表5),近年来德国几乎所有的奶制品都较2011 年的人均消费量有所减少,只有奶酪相对于2011年人均消费增加了0.4 kg,因为国内消费潜力有限,国内乳制品产量增加的部分大多用于出口,各类乳制品的年出口量一直在增加,2018 年出口乳制品产量占到全国总产量的一半。

表4 德国本土营业收入排名前三的乳制品企业

表5 2013—2018 年德国奶制品人均消费量 kg/(人·年)

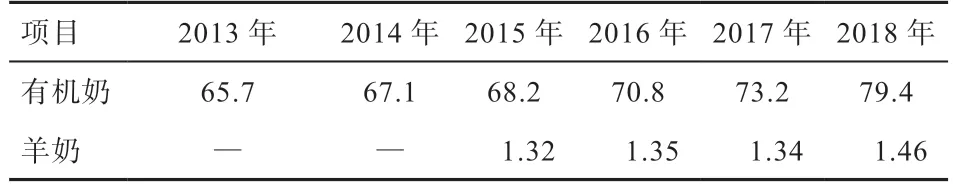

21 世纪以来欧洲地区绿色革命兴起,倡导绿色消费方式,主张食用有机食品,减少农业生产中各种添加剂的使用,对乳制品行业也提出了新的要求。2011 年以后德国消费者对于有机奶的消费量越来越多,2018年有机奶供给占牛奶总供给量的3.52%,达到79.4 万t,以年均0.1%的速度增长,近几年德国国内的羊奶产量也在逐渐增加(表6)。

表6 2013—2018 年德国有机奶和羊奶产量 万t

1.3.4 奶业贸易 牛奶和奶制品是德国农业及食品经济对外贸易中最为重要的产品。2016 年德国奶业出口额占德国出口总额的1%,达到了84.3 亿欧元,2016 年奶业对外贸易顺差为23.8 亿欧元,该年出口额占奶业销售额28.46%,并且逐年在提高。

2000—2016 年德国乳制品出口量总体呈增长趋势。乳制品出口量占国内乳制品产量的40%~50%,受欧盟共同市场关税、运输距离和饮食文化习俗等因素影响,乳制品主要出口到欧盟国家,2016 年度德国乳制品出口量的60% 以上运往欧盟地区,如:荷兰、法国和意大利等。但由于德国人口负增长且国民结构趋于老龄化,国内市场对乳制品的需求逐步缩减,再加上欧盟各国经贸关系的不断深化,德国奶产品在欧盟市场基本饱和,可挖掘的空间有限,需要进一步开拓市场。新世纪以来,除欧盟以外,北非、阿拉伯半岛、东亚及东南亚等国家成为德国主要出口市场(表7)。

表7 2016 年德国主要乳制品主要出口国情况

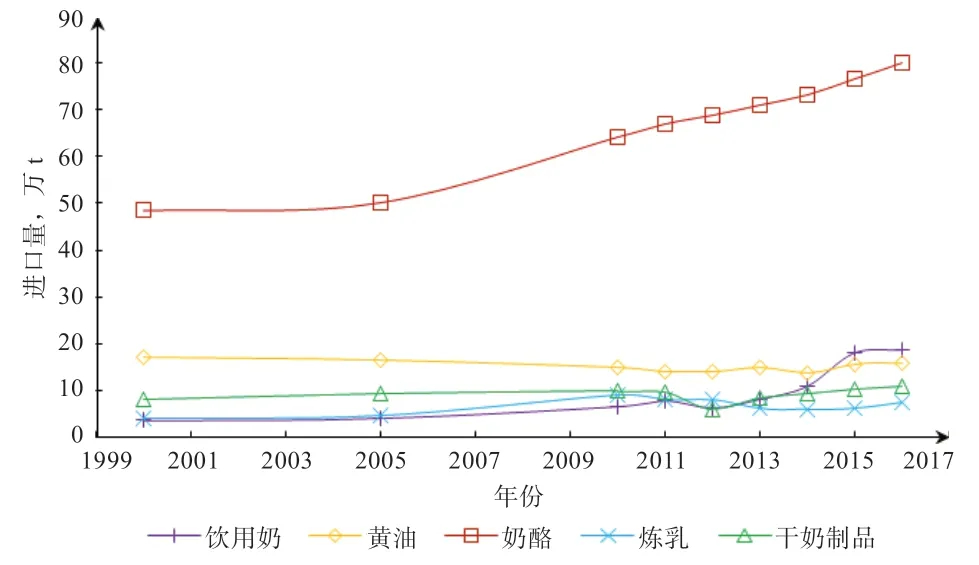

奶酪、饮用奶和乳清粉是德国三大出口乳制品。德国统计数据显示,2016 年德国出口奶酪超过117.8 万t,较2000 年翻了一翻,比2006 年多了近35 万t,其中9.5%出口到非欧盟国家,这个数据近十年来变化波动较小,主要出口国家是日本、美国和瑞士;除欧盟外,中国是德国饮用奶和乳清粉的第一大出口市场,2016 年出口到中国20.6 万t 饮用奶,占德国饮用奶出口量的22%,同年出口到中国1.76 万t 乳清粉,同比增长22%。取消配额制后,德国的乳制品对非欧盟国的出口都有所增加,其中干奶制品增加最多,约8.3%(图5)。

德国乳制品进口也主要来源于欧盟。近年来,黄油的进口量有明显的降低,2016 年饮用奶进口量达到18.5万t,是2000 年的6 倍,德国是奶酪的主要进口国,欧盟和瑞士是2 个主要进口来源地,2016 年奶酪进口为80 万t,较2000 年增长了约65%(图6)。

2 中国与德国奶业合作现状

图5 2000—2016 年德国主要奶制品出口量的变化

图6 2000—2016 年德国主要奶制品进口量的变化

中德两国正式建交以来,贸易活动不断增多,合作领域不断扩展,贸易额不断提高。奶业合作方面,从产品贸易到行业技术交流,再到两国政、企合作,在互惠互利中实现合作共赢,形成了更加稳固、市场前景不断向好的合作关系。

2015 年以后中国进口德国乳制品增长趋势逐渐平缓,2019 年以来又呈现新的增长趋势。2015 年中国从德国进口乳制品约25 万t,比2014 年增加了47%,2018 年中国从德国进口乳制品26.38 万t,占当年乳制品总进口量的12.1%,比2017 年增加了9%。近10 年来,中国进口德国乳制品的进口量与进口额呈同步增长(图7)。2016 年主要进口乳制品种类和数量分别为鲜奶和奶油22.1 万t、乳清粉1.6 万t、奶酪2.3 万t;根据联合国贸易数据统计,受贸易摩擦影响,中国从德国进口乳制品增长较快,其中包装牛奶占比最高,2019 年1—6 月进口德国包装牛奶11.51 万t,同比增加46.3%[9]。

双方企业投资合作活动更加频繁。例如,2017 年在汉诺威国际农机展览会上,德国克拉斯公司宣布进军中国农机制造市场;2019 年克拉斯公司与新河县农机公司达成合作事宜,在代理销售以及技术服务方面进行合作。

图7 2008—2017 年中国进口德国乳制品情况

在政府合作方面,两国合作机制逐步完善,双方在种植业、畜牧业生产和疾病防治、渔业生产、农产品加工、农业生物技术、乡村发展等12 个领域开展了500 多个科技合作项目。1981—2014 年中德两国建立了正部级对话、副部级的中德农业联委会(2006 年建立)和司局级工作组三个层级全方位沟通机制,双方就农业可持续发展、食品安全、资源整合等问题交流经验做法,并达成多项统一意见。

3 小结与政策建议

3.1 小结 德国奶业市场发展历程表明,奶业市场结构是趋向最优的一个不断调整优化的过程。德国作为奶业发达国家,奶牛养殖技术更加科学,设施设备更加先进,养殖规模不断趋向适宜规模,养殖效率更高。德国乳制品产量近一半用于出口,具有较强的出口需求,且出口的主要乳制品为奶酪和乳清粉,符合我国进口需求。近10 年来中国进口德国乳制品的进口量和进口额不断上升,中德两国合作范围越来越广,合作机制不断完善。

3.2 政策建议 一是学习研究德国奶业发展历程,交流经验。就德国奶业市场发展的兴起阶段、结构调整阶段、成熟阶段进行深入学习研究,对应我国奶业发展现状,借鉴其好的做法、经验,制定适宜我国国情的奶业政策,促进我国奶业健康、稳定发展。

二是持续推进中德畜牧业发展合作项目。在奶牛养殖方面,加强中德在育种、牧场饲养管理以及疾病预防和生鲜乳检测等方面的经验交流,规范养殖并提高养殖效率;在乳制品加工方面,双方加强在乳制品加工设备制造、冷链技术、产品种类方面的相互学习;在农业机械制造方面,加强技术交流,尤其是青贮收割机械,积极学习德国先进大型机械制造技术以及优良的制造工艺,提高我国畜牧业机械化水平和劳动生产效率。

三是重视两国中小企业之间的合作。德国中小企业科技水平高,创新能力强,对于推动科技进步、产业升级、增加就业发挥了重要作用。《关于中国中小企业经营管理人员培训合作备忘录》为两国在该领域合作打下良好基础,但两国中小企业间合作仍有待进一步深化,政策、资金扶持力度有待进一步加强。

四是建立中德两国奶业互通互惠机制。充分发挥两国比较优势,在关税、运输和成本等方面给予政策支持,同时,准确把握“一带一路”带来的乳制品贸易的机会,努力提升我国乳制品的国际竞争力,促进我国乳制品贸易的快速发展,增加两国人民的消费多样性。