无症状颈动脉T1-高强度斑块对于后续脑血管缺血事件诊断意义

胡斌彬,罗成宏*,陆伟恒,刘 群

(东莞市松山湖中心医院,广东 东莞 523000)

随着工业化和城市化进程的加快与活水平的不断提高,人们的生活习惯也发生了变化,与脑血管疾病有关的风险因素亦随之变化[1]。全球范围内动脉粥样硬化(Atherosclerosis,AS)的发病率呈上升趋势,且发病年龄呈年轻化,AS是心脑血管病的主要致病因子。既往研究显示,AS的发病与年龄呈正相关,而最近研究显示年轻人群中AS的发病率越来越高[2]。AS的主要早期临床表现为血管瘤和内膜增厚,导致局部病灶逐渐增多,直至临床症状出现,内膜脂质蓄积增加[3]。大量报道指出,缺血性脑血管病患者的颈动脉不稳定斑块检出率较高[4]。基础影像学指出,可通过超声分层检测颈动脉粥样斑块[5]。本文通过探讨颈动脉斑块特性,探讨颈动脉T1高强度斑块与脑血管缺血的关联。现作具体如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年6月~2018年3月我院收治的脑血管缺血患者共70例,经常规磁共振均含有梗死灶,男性患者44例,女性患者26例。依据临床发病时间分为三组,急性期28人、亚急性期20人,慢性期11人。纳入标准:符合缺血性脑血管病的诊断标准[6];脑梗死供血动脉(大脑中动脉或基底动脉)至少有一处狭窄;首次发病;梗死灶于颈内动脉;未服用降脂药物。排除标准:动脉炎等引起的病灶;心源性脑卒中;具有磁共振禁忌症。

1.2 研究方法

分组方法:依据临床发病时间分为三组:A组(急性期):发病时间距MRI检查间隔少于四周;B组(亚急性期):发病距MRI检查间隔为4周~12周;C组(慢性期):发病距MRI检查间隔>12周。

1.2.1 多普勒超声检查

采用彩色多普勒超声诊断仪(IU22, PHILLIPS),频率设定5~12 MHz,检测双侧颈总动脉及其分支血管,记录颅外内-中膜厚度(Intima-media thickness,IMT)、狭窄、斑块等结果。AS诊断标准:IMT>1.2 mm;AS分型:内膜增厚扁平斑块、低回声斑块、强回声斑块和混合回声斑。低回声和混合回声斑块为不稳定斑块,扁平斑和强回声斑块为稳定斑块。狭窄率计算:<30%(包括扁平斑)为轻度狭窄,30%~69%为中度狭窄,70%以上甚至为重度狭窄[5]。颈动脉狭窄率=(狭窄远端正常直径-最窄直径)/狭窄远端正常直径×100%

1.2.2 头部MRI检查

采用超导核磁共振机(西门子Verio Dot 1.5T,德国),横轴常规MRI+弥散加权像扫描(Diffusion Weighted Imaging,DWI)。MRI扫描参数:T1加权图像(Tr=414ms,TE=11ms),T2加权图像(Tr=6000ms,TE=104ms),液体抑制反转恢复序列FLAIR(Ti=2125.9mi,Tr=6500ms,TE=104ms)。DWI:TR=4700ms,TE=94ms,b值分别为0s/mm2和1000s/mm2。双侧颈内动脉C4-C1节段壁和双侧颈内动脉腔横断面上有新月形,环形和长条状高信号。

1.3 评价指标

强化程度分级[12],0级:强化程度等于或低于正常管壁;1级:强化程度高于正常管壁但低于垂体组织;2级:强化程度与垂体类似。

1.4 统计学处理

采用SPSS 22.0进行分析处理,计量数据采用t检验,相关性分析采用mann-whitney U检验,计数资料比较采用x2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 斑块分布及强化特点

70例患者中,急性期28人、亚急性期20人,慢性期11人。共检测出182个斑块,前循环130个,后循环52个。症状性斑块90个,无症状性高强度斑块92个。

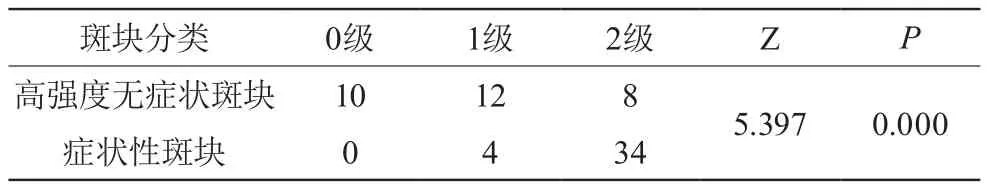

急性期(A组)共68个斑块,症状性斑块38个,非症状性斑块30个。症状性斑块全部强化,4个为1级强化,34个为3级强化。30个无症状怀高强度斑块中,10个为0级强化,12个为1级强化,8个为4级强化。具体如表1所示。

表1 急性期斑块分布与强化特征关系

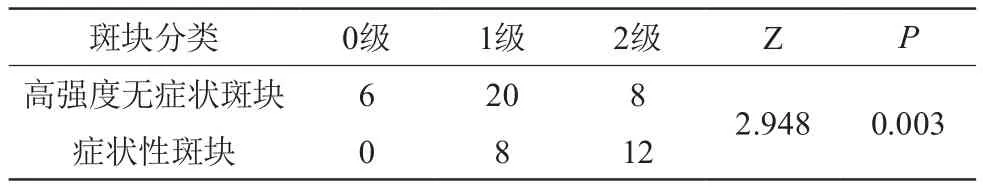

亚急性期(B组)共检测出54个班块,其中症状性斑块20个,非症状性斑块34个。详见表2。

表2 亚急性期斑块分布与强化特征关系

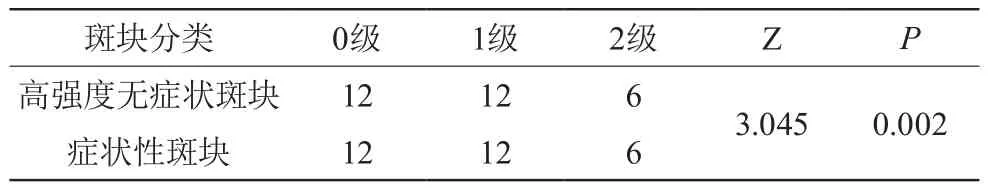

慢性期(C组)共检测出60个斑块,症状性斑块30个,其中0级斑块12个,1级强化斑块12个,2级强化斑块6个。另有30个斑块为高强度无症状斑块,0级12个,1级12个,2级6个。见表3。

表3 慢性期斑块分布与强化特征关系

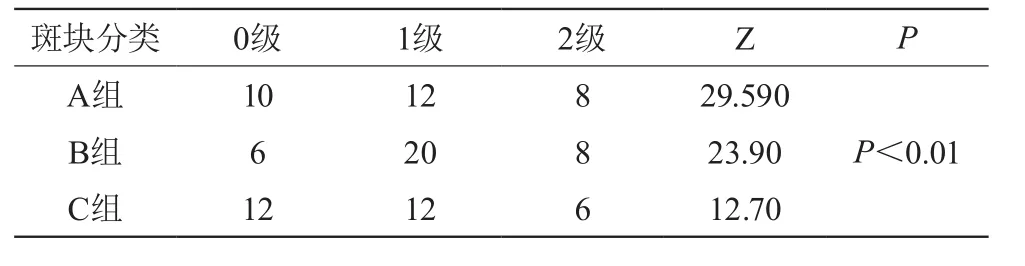

2.2 不同时间分期与无症状高强度特征这间的关系

三组组间比较,斑块强化程度有统计学差异(P<0.01),详见表4。

表4 不同时间分期与无症状高强度特征这间的关系

3 讨 论

在缺血性脑卒中不同阶段其斑块强化程度具有一定的区别,急性其强化明显,亚急性期或慢性期强化程度较小。已有研究显示,血清C反应蛋白水平长高与心脑血管疾病存在一定的相关性[7]。颈动脉斑块中炎性反应在斑块形成、破裂以及血栓起重要作用[8],王婷婷等[9]报道指出,炎性斑块在高分辨率MRI的表现为偏心增厚强化斑块。在冠脉斑块研究中,梗死急性期冠状动脉斑块表现为明显强化,3个月后随诊复查强化程度减低,提示了斑块炎性反应与心肌梗死的相关性[10]。

血管壁成像通过抑制血流使血流呈黑色低信号,增加了影像对比度,可用于测量管壁厚度、分析斑块特点[11]。本研究联合增强扫描,使增强斑块的分辨阈值大大增加。AS斑块强化发生原因为,斑块内的新生血管和炎性反应改变了血管内皮的通透度,使得对比剂更为容易渗入[13]。焦晟等[14]研究显示,斑块强化可用于提了脑血管事件的再发生。孙雪园等[15]报道指出,斑块强化与不同时期的梗死具有相关性,强度会发生变化。本研究结果显示,急性期中症状性斑块均发生强化,与非症状性斑块相比,差异具有统计学意义(P<0.05)。三组不同时间周期高强度无症状性斑块差异不显著(P<0.05)。

综上所述,T1-高强度无症状斑对于后续脑血管缺血事件的评估具有一定的临床价值。