电火花震源在南方山地勘探中的应用

任柏璋

(中国石化华东油气分公司石油工程监督中心,江苏南京210019)

近年来,跟随着北美页岩气勘探开发革命浪潮,我国加大了四川盆地及周缘海相页岩气勘探开发工作[1],目前在涪陵焦石坝地区、南川地区、四川威远和长宁地区均取得重大突破,已经进入了工业化开发阶段[2-5]。渝东南地区武隆向斜位于四川盆地以东的利川—武隆复向斜,是南方山地典型的常压页岩气勘探区。该区黑色页岩主要发育在上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组[6-7]。国内学者研究表明,武隆地区五峰组—龙马溪组黑色页岩厚度为15 ~37 m,TOC为0.55 % ~10.38 %,热演化程度适中(Ro为2.21%~2.31%)。发育溶蚀(微)孔、粒间微孔、粒内微孔、有机质孔及微裂缝等[8-9]。隆页1 井钻遇五峰组—龙马溪组优质页岩厚32 m,TOC平均为4.36%,含气量为2.49 m3/t,Ro为2.54%。综上,武隆地区五峰组—龙马溪组优质页岩发育,具有出露面积广、埋深相对较浅、有机质丰度高、热演化程度适中、有机孔隙发育等特点,是扬子地区海相“下组合”的优质烃源岩之一,具有良好的生烃能力[9-10]。

实践表明,地震勘探是页岩气勘探开发的关键技术[11],国内多位学者针对南方山地页岩地震勘探[12-13]资料采集方法进行了系列研究。页岩气三维地震勘探任务除了落实构造、查明地层空间展布、预测岩性油气藏外,还要为页岩气藏建模[14]、寻找页岩气地质和工程“甜点”、水平井地质导向等提供数据支撑。由于武隆地区地表起伏剧烈,悬崖成环成带,是灾害易发区,隐患风险点多,具有表层条件差的灰岩区分布广泛、城区障碍复杂、城区沿江靠山建设等复杂地貌特点。炸药震源使用受到一定限制,导致武隆城区资料剖面缺口1 s,覆盖次数≤25 次的面积达5.5 km2;土坎镇资料剖面缺口0.85 s,覆盖次数≤25 次的面积达1.3 km2,形成“数据天窗”。这种“数据天窗”一方面会导致初至信息统计不全,影响静校正处理效果;另一方面,浅层波场信息缺失,进而导致速度建模精度降低,影响后续的偏移成像效果。在地震资料野外采集项目运行过程中通过对多种非炸药震源的可行性进行论证,并在南方山地首次开展了电火花震源适用性试验,使武隆城区和土坎镇资料剖面缺口和覆盖次数≤25次的面积得以减少,有效弥补了乌江流域和城镇对炸药震源的限制所产生的“数据天窗”问题。

1 电火花震源可行性分析

1.1 南方山地复杂地质情况

武隆三维工区属于典型的高大山区,地表高程变化剧烈。地形总体呈现四周高、中间低,海拔多为25 ~2 220 m。山地丘陵、河谷及深切割地形发育,相对高差较大,在100 ~1 000 m。以工区四周为代表的高大山区占52.6%,以工区中部为代表的平缓沟谷地区占37.8%,中、低山丘陵区占9.6%。工区内碳酸盐岩大面积裸露,各种溶洞、溶岩漏斗现象显著,北部主要有仙女山风景区、天生三桥世界自然遗产,地形复杂;断崖成环成带分布,垂直落差大,植被繁茂,交通条件差,容易产生监督管控盲点和盲区,整体施工质量控制难度大。

武隆地区炮点范围内地层年代跨度大,出露地层以侏罗系、三叠系、二叠系、志留系地层为主,仅在边界有少量奥陶系地层出露,出露岩性主要以灰岩为主,而不同地表岩性条件会对地震波传播产生影响。整体来看,在侏罗系砂岩中的接收效果比在二、三叠系灰岩中的接收效果好。这是因为灰岩自身的脆性,激发能量难以转化成有效的弹性波,造成单炮能量较低,资料信噪比低。二叠系和三叠系的灰岩占全区出露岩性的75%,势必会对项目采集质量产生较大影响。且碳酸盐岩溶洞裂缝发育,也会影响地震波正常传播和接收。

此外,武隆地区地质灾害频发,施工区域内易发地质灾害的隐患点183 处。按照类型划分:滑坡87处,危岩24 处,不稳定斜坡18 处,崩塌点9 处,库岸11 处,塌陷1 处。施工区域内大型障碍物分布范围广,影响采集施工炮检点布设。对施工影响较大的障碍物主要有“一城一江三悬崖六景区”。武隆城区沿乌江建设,乌江两岸为陡崖,其中土坎镇两侧陡崖落差达900 m。城区房屋沿坡梯田状分布,房屋沿斜坡下倾,多为支柱支撑,安全风险高。武隆城区禁炮面积23.53 km2,禁炮数814 炮;土坎镇禁炮面积15.3 km2,禁炮数527炮。

1.2 电火花震源采集可行性

1)可控震源实施可行性分析

2)气枪震源实施可行性分析

气枪震源[16]是非炸药震源中地震能量较高的一种,其工作原理是将丙烷等可燃性气体与氧气或空气的混合物导入爆炸室内,用电火花起爆直接产生震波,或者用气爆推动重物撞击地面而产生人工地震波。这种震源在传输上比固体炸药优越,是非炸药震源中地震能量较高的一种。气枪震源设备体积较大,通常漂浮在水面施工,适合水域较宽、水流速度较低的勘探施工环境。武隆区域内乌江水面较窄,水流湍急,存在多处暗礁,气枪作业无法实施。

3)电火花震源实施可行性分析

电火花震源作为一种新兴的绿色震源,具有波形重复性高,时间一致性好;频率特性与炸药震源相似,可以根据需求叠加能量,功率可控;与各型号地震仪匹配良好;安全无污染,对周围地形破坏很小,设备体积小移动方便,适用范围广等一系列优势[17]。目前市面上的电火花震源设备单台能量为(1 ~80)×104J,还可以根据需要多台组合成任意的能量源,其勘探深度可达50 ~3 000 m,所激发的地震波频率范围为2 ~500 Hz。在海洋、浅滩、沼泽、湖泊,水库等环境适用效果较好[17-18],但是在南方山地物探资料采集中尚未开展相关应用。分析认为乌江水域具备电火花震源施工条件,通过电火花震源的试验应该能对禁炮区地震资料缺口进行弥补。

2 电火花震源应用

2.1 电火花震源原理及作业流程

电火花震源是电能震源的一种,它是将交流电源经升压、整流后储存在高压电容器组中,大量存储的高压电能通过专用放电电极在微秒级别放电,形成上万摄氏度的电弧,将周围介质汽化形成高温高压区,产生冲击压力波。

电火花现场作业流程为:1)电容预先充电约3 ~5 min,电压达设定值后,报爆炸机准备就绪;2)爆炸机与控制器相连,报仪器给出信号后由爆炸机控制点火激发;3)测量爆炸机激发瞬间采集测量成果,随后测量导航船只到下一个点激发。

2.2 电火花震源应用效果分析

本次研究区域主要为武隆城区和土坎镇乌江段。在最初采集施工设计(正常药量,图1红色点)和3轮优化方案(小药量,图1黄色、深蓝色、蓝绿色点)基础上,共在乌江水域开展了电火花震源激发试验338炮(图1紫色点),其中土坎镇作业124炮,武隆城区乌江段电火花作业214炮。

图1 城区内电火花作业点位分布(紫色点)Fig.1 Distribution of spark operation points in urban area(purple points)

1)覆盖次数分析

通过3 轮井炮插孔布设方案以及电火花震源的实施,在武隆城区和土坎镇共增加832口井炮和338炮电火花震源试验。本项目采用的20L7S216T60F三维观测系统,覆盖次数为60次。针对3 000 m深度龙马溪组进行覆盖次数分析,实际的3 000 m目的层覆盖次数为28 次以上,满足设计要求最低覆盖次数必须达到33×5/6=27.5次的要求(图2)。增加电火花震源后,武隆城区剖面缺口由1 s减小到0.8 s,目的层覆盖次数≤25次的面积由5.5 km2减小到0.24 km2,深层覆盖次数≤50次的面积由1.9 km2减小到0.1 km2;土坎镇剖面缺口由0.85 s减小到0.76 s,目的层覆盖次数≤25次的面积由1.3 km2减小到1.2 km2,深层覆盖次数≤50 次的面积由2.3 km2减小到0.8 km2(图2、表1)。电火花震源对武隆城区资料缺口弥补效果较好。

要用足喷水量,特别是春后用药要确保用足30 kg;叶片上无露水和雨水时施药。如骠马(精噁唑禾草灵)在叶片上露水、雨水未干时施药,防效下降40%以上;施药时药液中加入有机硅(丝润等)可显著提高除草效果,但唑草酮类不能与有机硅混用。

2)单炮分析

图2 覆盖次数对比Fig.2 Comparison of coverage times

表1 城区共中心点道集(CMP)属性统计Table1 Statistics of CMP attributes in urban areas

图3 电火花震源采集资料分析Fig.3 Data acquisition and analysis of spark source

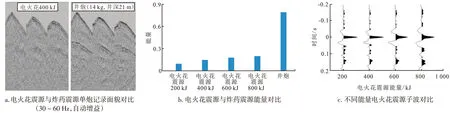

对电火花震源采集资料的分析表明,本次电火花震源试验资料能够获得目的层资料信息,电火花单炮头最大为400 kJ 能量,600 ~800 kJ 为双炮头激发,双炮头激发存在组合累计相位差;电火花震源200 ~800 kJ能量相当于井炮2 ~4 kg能量(井炮距乌江船上电火花激发点657 m,图3a、图3b);随着功率的增加,能量变强,由气泡震荡造成子波旁瓣的交混回响不利效应增强(图3c)。电火花与井炮资料存在子波不一致性问题,因此,在与井炮资料联合处理时需要进行子波匹配处理,保持全区资料的子波一致性。通过电火花震源激发,可以获得3 s以上的地震反射资料。采用分频滤波方式去除干扰波的影响,最大限度地凸显有效波,得到不同频率范围内的单炮记录(主要目的层深度为1 ~2 s,图4),从电火花震源激发的单炮面貌来看,单炮记录视频率高,炮间能量均衡性好,信噪比较高,2 s以上可见较强的有效反射信息。记录的有效频带可达80 Hz,在特定的频率范围内可获得更加清晰的有效波。20 ~40 Hz 频率范围内有效波保存较好,干扰波有较明显的存在;30 ~60 Hz 频率范围内,干扰波进一步减少,有效波与上一频带相比也有所减弱;40 ~80 Hz 频率范围内,干扰波较少,基本去除了面波的干扰。在实际应用中,可以根据地质勘探任务选择有效信息更多、干扰信息更少的频率范围进行分析,提高信噪比,获得分辨率更高的资料信息。

图4 不同频率电火花震源单炮记录(自动增益)Fig.4 Single shot records of spark source at different frequencies(AGC)

乌江水域地震勘探干扰主要来自水流、反射和波浪,干扰较强,信噪比较低,影响地震勘探效果。

为了研究电火花震源在不同水深的激发效果,在乌江水域同时展开了水深试验(主要目的层深度为1 ~2 s,图5),试验结果表明,水深越浅,伪陷波效应越明显。

3)子波分析

分别在炸药震源及电火花震源共中心点道集中抽取子波进行对比分析,两种震源资料子波存在较大差异。通过对电火花子波进行整形匹配处理后,炸药震源及电火花震源资料子波波形相似度较高,但电火花资料子波振幅稍弱(图6)。

4)电火花剖面效果分析

图5 不同激发水深电火花震源单炮记录及频谱曲线(自动增益)Fig.5 Single gun record and spectrum curve of different excitation water depth spark source(AGC)

图6 炸药震源与电火花震源子波对比Fig.6 Wavelet comparison of explosive source and spark source

图7 增加电火花激发后剖面前后对比(局部)Fig.7 Profile comparison before and after adding spark excitation(partial)

对比增加电火花震源前后的地震剖面可以看出,未加电火花震源地震剖面,由于大型障碍物导致的缺口处缺乏地震资料近偏移距信息,致使龙潭组等较浅目的层的波组连续性较差。增加电火花震源记录后地震剖面较好地改善了这一问题,因此电火花震源能够有效弥补缺口处的近偏移距信息,进而改善浅层地震资料成像效果(图7黑圈位置)。同时由于电火花资料弥补了缺口处初至信息,提高了静校正处理效果,进而提高了整体资料的波组连续性,解决了局部波组串相位现象,使得整个向斜构造波组特征更清楚,尤其是向斜核部的波场信息更准确丰富,为后续的偏移处理奠定了基础。

3 结论

1)增加电火花震源后,覆盖次数增加,资料剖面缺口减小。

2)电火花震源200 ~800 kJ 能量相当于井炮(14 kg,21 m)2 ~4 kg 能量;电火花激发获得的地震资料中浅层信噪比较髙,2 s 以上可见较强的反射信息;单炮记录的有效频带可达80 Hz;电火花震源激发水深越浅,地震剖面上伪陷波效应越明显。

3)通过对电火花子波进行整形匹配处理后,电火花震源资料子波与炸药震源资料子波波形相似度较高。

4)电火花震源能够有效地提高武隆城区以及土坎镇浅层地震资料质量,达到弥补“数据天窗”的效果。由于电火花震源有效弥补缺口处的近偏移距信息和初至信息,剖面质量有所改善,使得整个向斜构造波组特征更清楚,尤其是向斜核部的波场信息更准确丰富。