读你千遍,上海的样子

姜浩峰

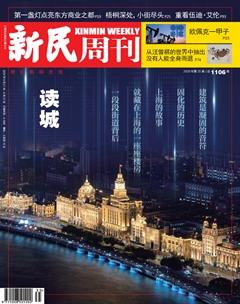

南京路步行街东拓段夜景。摄影/ 周馨

“老早不太能拍的:人行道太窄,马路上又都是车子。现在,侬看,我想哪能拍就哪能拍。我发照片侬看,赞赞?” 时髦阿姨海鹃来到和平饭店门口打卡。9月12日,中华商业第一街上海南京路步行街东拓延伸段正式开街!东拓段步行街从河南路一直延伸到外滩,这是南京路步行街自1999年开街以来最大规模的一次升级改造。

上海爷叔郑启德背着一个小白炮单反照相机,从南京路步行街的西头走到了东头。家就住在附近的郑启德经常到南京东路荡马路,这一次,却比此前走得略长——从河南路一直到外滩,走在马路中间不担心车来车往,视角也为之一变。

南京东路外滩一带,是上海最具风情之地,每一次这里哪怕微小的变化,都能勾起沪上许多人的感怀。

1997年11月28日,延安路高架东段建成通车时,开车兜风一眼望去,外滩的万国建筑由远及近,那感觉,“不要太潇洒哦”。有的司机称,宁愿放慢车速,只为一饱眼福。

2008年2月23日,外滩有着“亚洲第一弯”之称的高架路达到使用寿命,拆除,这一带恢复了老外滩的本来风貌。万国建筑似乎从时光中走来,更耐看了。

如今,河南中路以东和以西的南京东路21年后再牵手,也是上海一段新梦开始的时候……

都说建筑是凝固的音符,建筑,也是固化的历史,上海的故事,就藏在上海的一座座楼房、一段段街道背后。

2020年7月,由宗明主编的《这里是上海:建筑可阅读》由上海人民出版社出版。书中共收录上海地区56处知名建筑,以图文并茂的形式,中英文双语,介绍每一处建筑的历史渊源、文化内涵、时代意义,旨在以建筑为载体,生动诠释“建筑是可阅读的,街区是适合漫步的,城市始终是有温度的”的城市内涵、品质、特色。

《这里是上海:建筑可阅读》收录的建筑案例,不仅体现上海各个历史时期的建筑风貌,更包含上海经济、社会、文化等各方面的丰富信息,折射红色文化、海派文化、江南文化在上海交相辉映的过程。正如该书编委之一、中国科学院院士、同济大学教授郑时龄所说,“56个案例,串起了上海的城市演变;与此同时,该书的出版也是一个新的开始,期待更多人把它写下去——写在未来的书页上,更写在上海这座人民城市的热土上”。

9月12日开始的上海旅游节上,“建筑可阅读”作为一项特色活动正在各区推广。

2019年11月,习近平总书记考察上海,在黄浦江畔提出了“人民城市人民建,人民城市为人民”的重要理念。上海市委书记李强在市委第十一届九次全会上提出,要打造人人都有人生出彩机会、人人都能有序参与治理、人人都能享有品质生活、人人都能切实感受温度、人人都能拥有归属认同的城市。

什么样的城市能实现我们“诗意栖居”的理想?一起去上海的建筑里寻找答案。

读城,活化老建筑

作为《这里是上海:建筑可阅读》编委之一,孙甘露心心念念盼着10月思南读书会的恢复。作家孙甘露有几重身份——上海市作协副主席、上海市文联副主席,而他又是上海国际文学周、思南读书会总策划。今年春节之后,由于疫情的关系,思南读书会的日常活动一直没有恢复。尽管今年上海书展期间“7堂文学课”活动在思南公馆举行,可孙甘露还是觉得不过瘾,或者说,他觉得生活中缺了点什么。

思南书局“上海夜生活节”。摄影/ 郭新洋

从2013年上海书展时思南公馆承办书展的国际文学周活动,到2014年2月开始,思南读书会正式开展。每周六下午,总会有几百名读者来到这里,听王安忆、李欧梵、屠岸、刘恒、格非、马原、韩少功、贾平凹、严歌苓、毕飞宇等文学名家的讲座,逛露天花园广场上的书集……思南读书会这六年来的历程,成为城市的文化名片、上海人的书房、城市会客厅、市民周末生活的新选项,亦成为他自己生活中不可或缺的一部分。

思南公馆本不叫思南公馆。思南路的这一片区域,汇聚了数十栋花园洋房建筑。其中,有不少名人故居。如思南路71号、73号“周公馆”即中国共产党代表团驻沪办事处旧址,1946年至1947年国共谈判期间,周恩来工作、生活过的地方。周恩来在这里接待美国总统特使马歇尔,与国民党政府代表邵力子、吴铁城及第三方面代表沈钧儒、黄炎培等交换意见,还举行过中外记者招待会。

思南路87號,曾经是京剧大师梅兰芳的家。1931年“九一八”事变后,拒绝为日本人演出的梅兰芳离开北平缀玉轩寓所,全家迁居上海,就蛰居在这里。这幢小楼二楼梅兰芳书斋“梅花诗屋”, 是抗战时期梅兰芳停止演出潜心读书、作画之所。2003年、2011年,梅兰芳之子梅葆玖两度回到思南路87号,探寻自己成长的足迹,以及家族文脉。

思南路36号,原为爱国将领杨森府邸;思南路37号,曾为启秀女中,是抗日烈士茅丽瑛生前就读和任教过的学校;思南路41号是20世纪二三十年代著名金融业人物、金城银行襄理袁左良旧宅;思南路44号,是著名抗日爱国将领卢汉的故居;思南路57号,是1917年获得哈佛大学硕士学位的人口学家、经济学家陈长蘅先生故居……

随着时间的推移,思南路老洋房中,有一部分居住状况发生了改变。王安忆1991年的散文《上海的洋房》曾这样写道:“今天,上海洋房内的生涯已经变得十分可疑。浴缸和洗脸池上的热水器龙头由于年久不用已经生了锈,洗澡需用水壶提了热水倒进浴盆,偌大个浴盆内倒进一壶热水仅够铺底。并且这样的房子,厨房往往在底层,提一壶热水走上楼梯总有点冒险的味道。房间里的壁炉成了装饰,且还妨碍面积的使用。映着壁炉深思冥想的美丽图画,隐退到极远的历史中去了。”本世纪初的思南路上老洋房,许多人和许多房子,还是这般模样。譬如思南路61号住了11户,到2000年思南路改造搬迁时,人口已达31人。

2003年12月,上海市政府将当时的徐汇区建业里、卢湾区思南路47、48街坊、长宁区新华路211 号到329弄等8处地区,正式列为历史文化风貌街区和建筑,进行保护与整治的试点。随后,就有了思南路老洋房的整体保护。通过房屋置换,迁出居民,然后进行修旧如旧的整体修复改造。

在孙甘露看来,思南路老洋房,是上海这座城市特别值得一读的区域——当年这一片,除了政治经济名流之外,也有一些文化人士居住。

思南路81号是《孽海花》的作者之一曾朴的旧居。复兴中路517号是冯玉祥旧居,柳亚子先生曾两度居住于此,在此编书。复兴中路512号则是大画家刘海粟故居。复兴中路573号的二楼亭子间,是钱钟书、杨绛、钱瑗一家三口1941年至1949年的家。在这里,钱钟书创作了小说《围城》。

杨绛先生曾如此记述《围城》写作的缘起:“有一次,我们同看我编写的话剧上演,回家后他说‘我想写一部长篇小说,我大高兴,催他快写……劈柴生火烧饭洗衣等等我是外行,经常给煤烟染成花脸,或熏得满眼是泪,或给滚油烫出泡来,或切破手指。可是我急切要看钟书写《围城》,做灶下婢也心甘情愿。”

如今行走在思南公馆区域,回想抗战时期的艰难岁月,回想文化老人当年在此生活、创作的甘苦,在孙甘露看来,思南读书会恰能让这些老建筑活化起来。

恰如《这里是上海:建筑可阅读》前言里所写道的,“人们常把建筑视作印刻城市文化特征与时代风格的一个载体、一个见证。什么样的城市,孕育了什么样的建筑。同样,什么样的建筑,也塑造了什么样的城市。某种意义上,建筑就是城市本身”。

在思南公馆,可以阅读梧桐树下的老洋房,而到了步高里,又能阅读老弄堂里的石库门,这是在阅读一处处名人故里、历史遗存。而在杨浦滨江,一度,这里成为“工业锈带”,可如今,杨浦区在杨浦滨江段推出“无线感应阅读”功能,游人只需戴上耳机,就能在靠近滨江工业遗存建筑时,听到建筑的中英文讲解——此地堪称露天的近代工业建筑博物馆。2019年上海城市空间艺术季永久留存下来的21件公共艺术作品,使得杨浦滨江成为不少潮人的打卡地,颇有“生活秀带”的意思。

从莫干山路50号信和纱场、国营第十二毛纺厂旧址改作M50创意园,到南市发电厂变身上海当代艺术博物馆,再到杨浦滨江的工业遗存改造,上海的老厂房改造历程,也是一座座老建筑活化的过程。“老厂房一定是上海近代以来工业化历史进程中的重要组成部分。随着上海一轮轮城市更新,一些老厂房失去了原初的功能,但是随便拆毁,从历史文脉中抹掉,是可惜与不应该的。如何让老厂房具备新功能,是一个新课题。” 《这里是上海:建筑可阅读》编委之一、同济大学教授汤惟杰对记者如此说道。

懂城,感受沧桑变化

9月12日晚7时30分,2020年上海旅游节开幕仪式暨南京路步行街东拓开街活动开始,一座小小的新广场在南京东路近江西中路处揭开面纱——“1882广场”。

1882年7月27日,当时在华最有名的英文报纸《字林西报》发出一则消息——“这些电灯装在好几处地方,有一盏装在南京路江西路转角……以上这些都是上海电气公司第一次灯展取得卓越成果所产生的力量……” 那一年,来自英国的立德禄等人创办上海电气公司,在南京路江西路西北转角处竖起上海第一盏弧光灯杆,用一台16马力(11.93千瓦)蒸汽引擎发电机为其供电,并沿外滩到虹口招商局码头立杆架线,串接15盏弧光灯。当年7月26日晚上7点,灯杆上方的弧光灯划破夜幕,明亮如月。

2020 年9 月12 日19 点,上海市南京东路江西路路口“1882”广场上,随着“华夏第一盏灯”复刻模型翻新移位后首次被点亮。

2020年9月12日夜晚点亮的南京路步行街东拓街灯,旨在纪念1882年南京路上点亮第一盏电灯,纪念中国的城市拥有电灯的开始,令人能够感受到城市的沧桑变化。

孙甘露对记者表示:“外滩,是上海开埠后的中心。在这里,不仅可以看建筑,更从中看出上海的历史变迁。”

1959年出生的孙甘露,曾在提篮桥附近读小学,那时候的他,喜欢观察黄浦江。以少年的视角,站在浦西,透过缝隙般的街道,眺望对面当时还很荒凉的浦东。他的记忆中,黄浦江上总是飘着铁腥味,江面上那些巨轮以及往来的舰只,至今在脑海里清晰如画。然而,如今的黄浦江和对岸,早不是孙甘露幼时的模樣。正如1923年英国人在外滩建起汇丰银行大楼时曾称这栋建筑为“从苏伊士运河到远东白令海峡最华贵的建筑”,而如今这座新中国成立后许多年间曾当市政府之用的建筑,在浦江两岸的建筑群里,似乎已不那么显眼。

军区家属院长大的孙甘露,跟随父亲住过上海许多地方——漕河泾、浦东高桥、吴淞、东长治路、田林新村等等,都有过他的足迹。20世纪中后期至今,这些地方也都发生了不小的变化。在孙甘露看来,不唯外滩,上海许多地方城市风貌的变迁,都是可阅读的。

都说上海是座东西交融的城市,开埠不到200年。然而,上海也有千年古刹龙华寺。回顾历史,当龙华还是一派郊野风貌的时候,上海市民曾有坐着火车到龙华寺赏桃花的风俗,始发站是当年的沪杭甬铁路上海南站。

今年7月15日,因新冠肺炎疫情关闭了大半年的龙华古寺在雨中重新开放,络绎不绝前来的参观者欣喜地发现,这一上海市级非物质文化遗产的素斋馆扩容了近200平方米,整体环境也有改善和提升。

如今的徐汇区大木桥路331号,是一家小商店,名为“南站青年烟杂商店”。距离这家店铺最近的车站,除了公交站,就是轨道交通4号线的大木桥路站。何为“南站”?这里的地名日晖新村就透露了一些信息。日晖新村附近曾经有铁路日晖港站。日晖港站1958年更名为上海南站,随着2006年位于新龙华地区的新的上海南站建成,日晖港站更名而来的上海南站遂改名南浦站。随着2009年世博园建设,南浦站拆除。而再回溯的话,日晖港站这一货运站边上,曾经就是沪杭甬铁路上海南站。1937年8月28日,日本“加贺”号航空母舰的舰载机对这座上海南站实施了惨无人道的“无差别轰炸”,造成车站毁损无法使用。

在沪杭甬铁路上海南站被炸毁之前,这里就是从上海市中心前往龙华的“旅游列车”的始发站。

孙甘露说,看上海的建筑,是在看上海的历史变化,包括在看上海的交通、教育、医疗、电影业等等各种变化。其中,外滩,只是读懂上海这座城市历史脉络的一个环节。如今的上海,有着更多新的标志性景观,这些新景观中的新建筑,更高,更大,更现代化。

改革开放以来,上海的变化巨大,浦东的变化尤甚。“改革开放初期,上海的行政区划是‘十区十县,现在,‘县已经没了。”现在的浦东,有机场,有铁路车站,马上将有博物馆、歌剧院等等。”在孙甘露看来,浦东开发三十年来,已经有了现代化大都市自身的文化。

上海,就是这样一座有着沧桑经历,却又年轻而富有活力的魅力都市。魔都,需要懂她的人来阅读……

建城,承担历史使命

8月8日晚7时,在复兴中路1331号黑石公寓1楼,长期关注城市遗产的方毓强先生作了一次专题讲座——“《向邬达克致敬》作者分享会”。这本同济大学出版社推出的书,比较完整地记述了匈牙利设计师拉斯洛·邬达克在上海的经历以及他的作品。

上海,就是这样一座有着沧桑经历,却又年轻而富有活力的魅力都市。魔都,需要懂她的人来阅读……

从位于外滩的亚细亚大楼、怡和洋行大楼、现为和平饭店南楼的汇中饭店,到如今名叫武康大楼的诺曼底公寓,到现在上海市作协所在地的爱神花园,再到长期为远东第一高楼的国际饭店,再到大光明电影院,也包括如今市三女中五四楼——当年它的名称是中西女塾景联堂,还有北京西路的“绿房子”,番禺路129号那满溢着邬达克自己乡愁的英式乡村别墅建筑……可以说,邬达克留给上海太多可以留存的城市记忆。

中国第一个工人新村曹杨新村。摄影/ 孙中钦

方毓强点数下来,邬达克在上海约留下了100幢单体建筑!且这些建筑大多如今仍在使用,其中50多幢已先后被列为上海优秀历史建筑。“没有邬达克,上海建筑史要重写。” 方毓强曾斩钉截铁地对记者说。

中华人民共和国成立后,人民城市的建设,在一些细节上继承上海一直以来的城市文化。

汤惟杰告诉记者:“曹杨一村是上海第一个工人新村。这样的建筑形式不是凭空想象出来的,它借鉴了20世纪三四十年代的一些建筑范式。”

确实,如今的淮海中路1487弄建于1939年的新式里弄上海新邨,就已经有了新村的概念。还有位于大木桥路301弄1-158号的市民新邨,系1935年开工的168个单元的平房,于1937年被日军炸坏。1946年8月,当时的市政府出资35007.3万元法币修复,并改名为市民新邨。从资料上看,当年的设计还是颇有合理性的——新邨里“1条坐南朝北的主通道和6条东西横向的支通道组成方形的总体平面,邨中心设有礼堂1所,公共用房1所,男女宿舍各1所,公共洗衣处及厕所各2处,竹篱笆围墙,辟有绿化地并栽植梧桐和枫杨”。

当然,这批房子的建筑质量并不高,1983年由市化工局等单位联合拆除改建多层楼房。而曹杨一村在借鉴老上海新邨建筑的同时,还受到了德国花园城市建设概念的影响,使其成为20世纪50年代上海建筑的经典。

陕西北路上的这家由老洋房改造而成的Light & Salt Daily 光与鹽,开了已有三年多,是陕西北路上著名的“老网红”之一。摄影/ 孙中钦

什么样的房子该留下,什么样的房子该拆迁,有没有标准?

该留下的房子,一定有其价值。9月13日被上海市文化和旅游局特聘为上海“建筑可阅读”宣传大使的上海社科院文学研究所所长徐锦江说:“如果说城市是文化的容器,记忆的器官,那么建筑就是一个有形的容器和器官。对建筑的诠释和理解过程,就是赋予它全新生命和意义的过程。”长宁区有丰富的可阅读建筑资源——121处历史保护建筑、72处文物保护建筑、900幢洋房,以及三条永不拓宽的马路,它涉及四个历史风貌区,名人多、弄堂多、故事多。这里特殊的历史地理,是一笔催生提高市民审美能力和文明水平的财富,还能发展出抓地性强的文创产业。这些建筑当然该留下来。

至于什么样的房子该拆了?孙甘露说,棚户简屋,甚至比较陈旧、居住条件无法改善的石库门房子,有一部分是可以拆的。上海老建筑研究者娄承浩曾告诉记者——二级旧里以下,拆吧。

一座城市,能够留下来的、可阅读的建筑是如何诞生的呢?郑时龄认为,优秀的建筑需要全民的扶植和培育,需要全民的呵护。要在全社会营造爱护建筑、尊重建筑师、尊重文化、尊重艺术的氛围,也需要建筑批评来沟通建筑与建筑师、建筑与公众、建筑与社会。唯有如此,才能诞生被选中来承担历史使命的时代建筑。

郑时龄特别举了金茂大厦的例子。1995年,正是由于评委力排众议,才使SOM事务所的方案得以中选,金茂大厦今天才会列入最优秀的当代建筑之一。由此,也奠定了浦东陆家嘴的样子。上海市民也将金茂大厦视为上海建筑的又一幢得意之作。

“要让更多的建筑可阅读,这取决于一座城市上上下下对于建筑价值的认可。”郑时龄表示。建城,终究是在建筑的空间里注入人的活动,把人的因素纳入建筑空间,由此,才能让更多的建筑更长久地被阅读下去,才会有一座城市更美好的样子。