黄山市地质遗迹资源类型、特征及成因

翁望飞 李维 徐生发

摘要: 黄山市位于江南造山带东段与滨西太平洋构造域交汇处,特殊的地理位置、地质历史、构造背景及气候环境造就了丰富多彩的地质遗迹资源。通过野外地质调查及室内综合研究,发现黄山市有地质遗迹点126处,可划分为3大类、11类及32亚类,其中以地质剖面、重要化石产地、重要岩矿石产地、岩土体地貌和水体地貌为重点类型。通过对主要地质遗迹时代、分布、类型及特征进行归纳、总结与对比,发现黄山市地质遗迹是由多种地质营力共同作用形成的,既有构造运动和岩浆侵入等内因,也有生物活动、差异风化、流水冲蚀和重力崩塌等外因,且包括了人文因素。黄山市地质遗迹资源在地质学、地貌学、生态环境及社会人文等方面具有较高的研究价值和科普意义,可通过申报地质公园、推出高品质地质旅游路线、建立地质教学及科普研学基地等方式予以价值体现。

关键词: 地质遗迹;分布;类型;特征;成因;黄山市

中图分类号:P931; P942; P534

文献标识码:A

文章编号:2096-1871(2020)03-215-14

地质遗迹指在地球演化的漫长地质历史时期,由各种内外地质作用形成、发展并遗留下来的珍贵的、不可再生的地质现象,是自然资源的重要组成部分。自新元古代开始,黄山地区历经了近十亿年的地质演化,形成了种类繁多的地质遗迹资源,留下了丰富的地质景观。20世纪80年代开始,通过设立风景名胜区、地质公园、湿地公园、化石产地等,黄山市加强了对地质遗迹的保护和开发,现建设有黄山世界地质公园(世界文化与自然遗产)、牯牛降国家地质公园、齐云山国家地质公园、国家级蓝田古生物群化石保护产地、太平湖国家湿地公园、横江国家湿地公园、清凉峰国家自然保护区、花山谜窟—渐江风景名胜区等。在黄山市地质遗迹研究中,前人重点对黄山花岗岩[1-8]、丹霞地貌[9]、埃迪卡拉纪蓝田古生物群[10-11]、古生代海绵、腕足类化石[12-13]及中生代恐龙化石[14-16]等开展了专项研究,而对黄山市全域缺乏系统、全面的地质遗迹资源调查与评价。本文在野外地质遗迹调查的基础上,总结了黄山市地质遗迹类型、数量、成因、分布及主要特征,初步评定了地质遗迹资源等级,为切实保护该市地质遗迹资源,进一步开发地质旅游资源,服务“大黄山国家公园”建设提供科学参考。

1 地理地质背景

1.1 地理背景

黄山市地理坐标为117°02′~118°55 ′ E,29°24′~30°24′ N,面积为9 807 km2。黄山市地形地貌以山地和丘陵为主,山体海拔一般为400~1 000 m,千米以上的山峰众多,可划分为北部的黄山山脉、中部的屯溪盆地以及南部的白际山脉等3个单元。黄山市地处北亚热带,属于湿润性季风气候,温和多雨,四季分明。黄山地区水系发育,黄山山脉为长江下游和钱塘江分水岭,北侧以青弋江为主的水系汇入长江,南侧主要河流为新安江,属于钱塘江水系。地形地貌、气候、水系及丰富的生物资源是该区地貌景观类地质遗迹形成的重要外在因素。

1.2 地质背景

黄山市位于江南造山带东段与滨西太平洋构造域交汇处(图1(a)),地层区划属华南地层大区扬子地层区江南地层分区,出露新元古代浅变质火山-碎屑岩(Pt3)、新元古代南华纪—中生代三叠纪海相沉积盖层(Nh-T)、侏罗纪—白垩纪陆相沉积盖层(J-K)(图1(b))。完整齐全的地层层序为黄山市基础地质大类地质遗迹的形成提供了重要载体,也为岩土体地貌景观,特别是变质岩、碳酸盐岩和碎屑岩地貌景观的形成提供了基础。

黄山市区域地质构造复杂,经历了晋宁期、加里东期、海西期、印支期、燕山期及喜马拉雅期构造运动,留下了众多的地质构造遗迹,中生代以来的燕山期和喜山期构造运动奠定了黄山地区现今的地质构造格架[17-19]。区内岩浆活动分为晚元古代和侏罗纪—白垩纪2个主要阶段:晚元古代早期侵入岩主要有休宁瑯斯、许村、歙县等堇青石黑云母花岗闪长岩体[20-23],沿祁门—三阳深断裂带北侧分布,为同碰撞造山期花岗岩;晚元古代晚期侵入岩主要为灵山、莲花山、白际山等造山期后花岗岩,与井潭组(Pt3j)中酸性火山岩系构成了晚元古代晚期岩浆活动。侏罗纪—白垩纪岩浆活动可划分为2个主要期次[24-25],晚侏罗世—早白垩世早期发育花岗闪长岩类,如太平、黟县、乌石垄、城安等岩体;早白垩世中—晚期以发育花岗岩为主,包括黄山、牯牛降等岩体,前者是区域上重要的钨、钼等金属矿产的成矿地质体,后者是花岗岩峰林地貌的造景母岩。

黄山市矿产资源丰富,产有金、银、铜、钼、钨、锑、铅、锌、铌、钽等贵金属、有色金属矿和稀有金属矿,以及 “黟县青”(饰面用灰岩矿)、砚石板岩矿(歙砚)、蛇纹石矿、瓷土矿等地方特色矿产,丰富了矿产资源地质遗迹种类。

2 地质遗迹类型及分布

2.1 类型

根据《DZ/T 0303—2017地质遗迹调查规范》[26],参考国内其他地区地质遗迹类型划分方法[27-31],本次调查发现黄山市有3大类、11类及32亚类的地质遗迹点达百余处(图1),主要以基础地质大类和地貌景观大类为主,前者具有较高的科学研究价值,后者具有极高的美学观赏价值。

2.2 分布

2.2.1 地理分布

根據黄山市地形特征,可划分为三部分:北部为祁门牯牛降—黄山,以中高山为主,海拔为800~1 864 m(莲花峰),属黄山山脉,主要以花岗岩峰林地貌和水体地貌为主。中部为祁门—屯溪—歙县,为丘陵及盆地,海拔一般为200~500 m,地质遗迹种类较多,主要以古生物化石、层型剖面、丹霞地貌和水体地貌为主。南部属白际山脉,海拔为800~1 629 m(六股尖),主要以变质岩和水体地貌为主。

综合地质遗迹地理分布特征,可以划分出4个地质遗迹集中分布区(图1):(1)黄山地质遗迹集中分布区,以花岗岩峰林地貌和水体地貌景观为主要特色,位于黄山区和黄山山脉东部;(2)牯牛降地质遗迹集中分布区,以花岗岩峰丛地貌和水体地貌景观为主,位于祁门县和黄山山脉西部;(3)蓝田—齐云山地质遗迹集中分布区,包括丹霞地貌、古生物化石群和层型剖面等地质遗迹,位于休宁县与黟县交界处,屯溪盆地西部;(4)屯溪盆地地质遗迹集中分布区,以古生物化石、层型剖面、水体地貌为主,位于屯溪区、徽州区、休宁县和歙县。

2.2.2 地质时代分布

研究区前寒武纪重要的地质事件是江南造山带的形成,促使华夏地块向扬子地块俯冲、碰撞与拼合,板块缝合的重要标志是歙县伏川蛇绿岩套的发育。板块碰撞伴随着构造-岩浆活动,形成深大断裂,如祁门—三阳断裂、皖浙赣断裂等[32];歙县、许村、瑯斯等晋宁早期侵入岩体和白际山、灵山、莲花山等晋宁晚期侵入岩体分别是同碰撞期和碰撞期后岩浆活动的产物[20-23]。青白口纪海相沉积发育了樟前岩组等8个地层(岩)组正层型剖面,构成了现今变质岩地貌景观。该套前寒武纪火山-碎屑岩经变质作用形成歙县伏川蛇纹石矿和大谷运砚石板岩矿等特殊矿产资源。

南华纪,地壳拉伸后发生海进,休宁组呈高角度不整合于新元古代基底之上。南华纪晚期发生了全球性的“雪球事件”,在黄山市沉积了可与长江三峡地区进行对比的南沱组冰碛砾岩层。震旦纪早期,“雪球事件”结束,全球变暖,标志是蓝田组一段发育的“盖帽白云岩”[33],随后进入了前寒武纪“生命大爆发”阶段,形成了“蓝田古生物群”。

古生代寒武纪—中生代三叠纪中期,为“休宁海峡”海相沉积阶段,志留纪晚期发生了加里东构造运动,该区以地壳挤压抬升为主,缺失泥盆系—下石炭统[19]。该套海相地层以灰岩、页岩和硅质岩为主,发育类等古生物化石,形成岩溶地貌和硅质岩地貌景观。黄山市著名的饰面及雕刻用灰岩板材“黟县青”即产自于该套地层大陈岭组[34]。

三叠纪晚期—白垩纪,受太平洋板块俯冲影响,黄山地区地壳抬升,海水退去,转为陆内河湖相沉积,形成了屯溪红层盆地,发育月潭组等8个层型剖面[35],其中小岩组是齐云山丹霞地貌景观的造景母岩[36]。完整发育的沉积地层为古生物化石的保存及沉积矿产的产出提供了基础,屯溪盆地已发现十余处以恐龙、双壳类、鱼类、叶肢介等为主的化石产地。该时期发生了奠定该区现今构造格架的燕山期构造运动,强烈的构造运动导致频繁的岩浆活动,形成了黄山、牯牛降等花岗岩体[19],为造景花岗岩。中生代构造-岩浆成矿系列是黄山地区最重要的多金属矿成矿系列,形成了金、银、铜、铅、锌、钨、钼等矿产。

古近纪,该区进入了喜马拉雅构造运动期,受太平洋板块持续俯冲影响,地壳处于抬升期,黄山花岗岩体在古新世—中新世经3次抬升后出露地表[8],并在抬升过程中持续接受风化剥蚀造景。第四纪,该区进入大冰川期,受第四纪冰川活动影响,黄山留下了古冰川遗迹[37]。新生代以来,是现今区域水系、气候、生态环境的形成阶段并作为地貌景观外因,在成景中对地质遗迹进行了精雕细琢。

3 重要地质遗迹特征

3.1 层型剖面

新元古代青白口纪—中生代白垩纪,黄山市发育了完整的地层层序,建立了19个正层型剖面[35],其中青白口纪浅变质基底包括8个地层组:樟前岩组(Pt3z)、板桥岩组(Pt3b)、木坑岩组(Pt3m)、牛屋岩组(Pt3n),正层型为休宁县樟前—溪口剖面;西村岩组(Pt3x),正层型为歙县西村剖面;井潭组(Pt3j),正层型为歙县井潭剖面;邓家组(Pt3d)和铺岭组(Pt3p),正层型为祁门县邓家剖面和铺岭剖面。南华纪—震旦纪海相盖层包括3个地层组:休宁组(Nh1x)、蓝田组(Z1l)和皮园村组(Z2∈1p),正层型为休宁县蓝田剖面。侏罗纪—白垩纪陆相盖层包括8个地层组:月潭组(J1y),正层型为休宁县月潭言田剖面;洪琴组(J2h),正层型为歙县洪琴剖面;炳丘组(J3b),正层型为休宁县炳丘剖面;石岭组(J3K1s),正层型为徽州区岩寺石岭剖面;岩塘组(K1y),正层型为歙县岩塘剖面;徽州组(K1h),正层型为歙县桂林剖面;齐云山组(K2q),正层型为休宁县齐云山剖面;小岩组(K2x),正层型为徽州区小岩剖面。黄山市层型剖面在区域地层对比研究中具有重要作用,尤其是前寒武系具有较高的科研价值。构成黄山市基底的晚元古代溪口岩群(歙县岩群)可与江南造山带浙西双溪坞岩群、赣东北双桥山岩群、湖南冷家溪岩群、贵州梵净山群、广西四堡群等进行区域地层对比;稍晚沉积的历口群(昱岭关群)与浙西河上镇群、赣西北修水组、湖南板溪群、贵州下江群和广西丹州群大致相当。

3.2 重要地质事件剖面

黄山市重要的地质事件主要有指示华南洋壳与扬子陆壳俯冲、碰撞及拼合的歙县伏川蛇绿岩套剖面,以及指示新元古代全球性“雪球事件”的南沱组(Nh2n)冰碛层剖面。蛇绿岩沿伏川—歙县一带呈NE向分布,延伸约40 km,与赣东北蛇绿岩相比,歙县伏川蛇绿岩保存更完整,由3个岩性单元组成[38-40]:下部为蛇纹石化超镁铁岩,原岩为方辉橄榄岩、纯橄榄岩;中部是辉长岩层,包括堆晶辉石岩、伟晶辉长岩、石英闪长岩等;上覆火山岩为枕状细碧岩、(石英)角斑岩、硅质岩和凝灰质千枚岩。

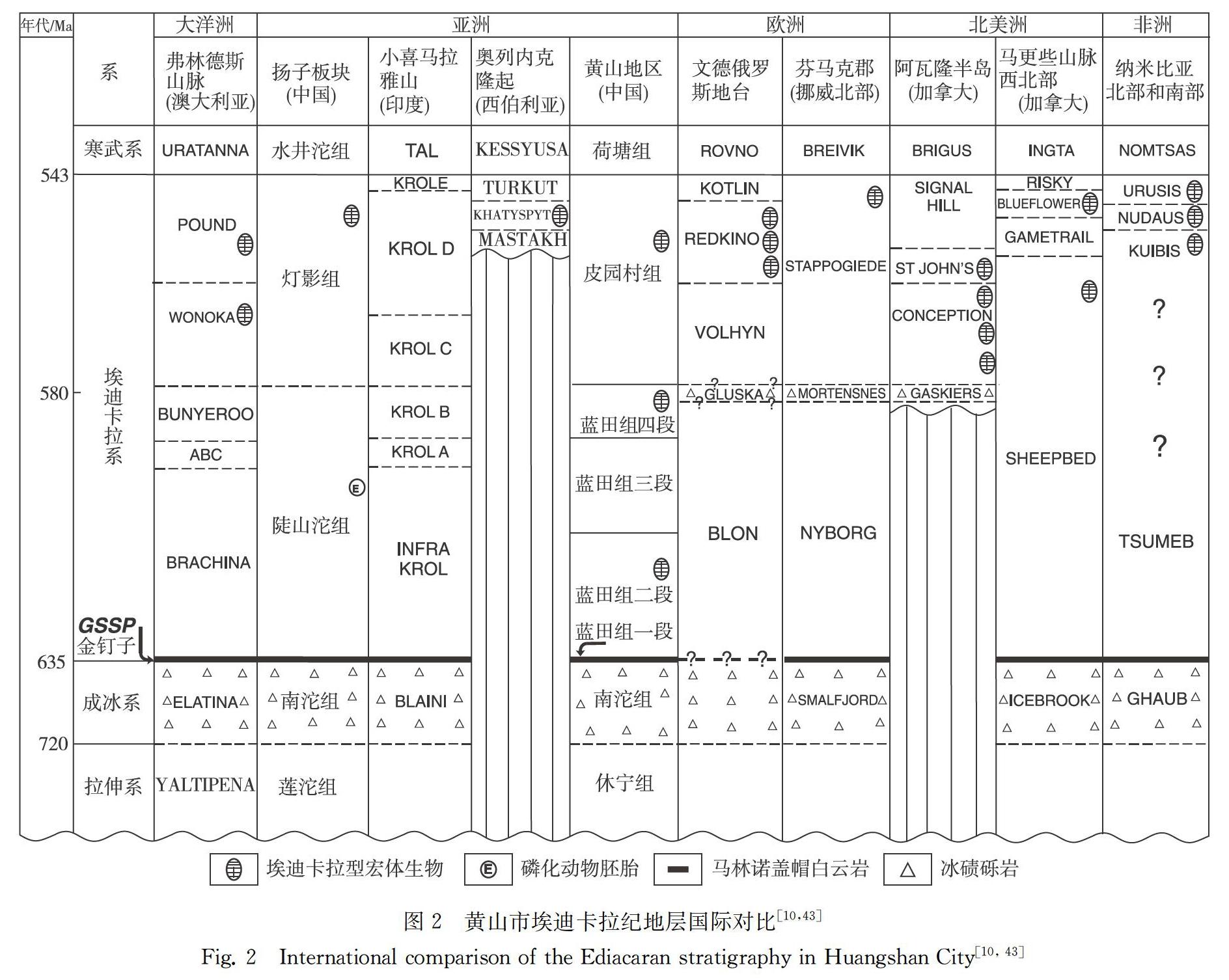

研究[33,41-42]表明,距今6.35~7.2亿年成冰纪(Cryogenian)的冰川活动是全球性事件,被稱为“雪球事件”,该时期世界众多地区发育冰碛岩。黄山市冰碛地层为南华纪南沱组,属下扬子海冰水沉积环境,为一套含砾砂、泥岩地层,与早震旦世蓝田组为假整合接触,在休宁县蓝田、黄山区苦竹溪、天湖及聂家山等地区出露。南沱组与非洲纳米比亚Ghaub、欧洲挪威北部Smalfjord、澳大利亚Flinders Ranges地区Elatina以及亚洲印度Lesser Himalaya地区Blaini等地层相对应(图2)。碳酸盐岩盖层(“盖帽白云岩”)是理解全球由寒变暖的重要岩层标志,为全球等时性沉积,南沱组冰期之后于蓝田组一段底部沉积了碳酸盐岩盖层,具有典型的Marinoan盖帽白云岩特征,发育sheet crack等沉积结构和负的碳同位素特征[10-11]。黄山区聂家山段“盖帽白云岩”沉积厚度为15.41 m(图3),可与国际埃迪卡拉纪(Ediacaran)底界的Nuccaleena白云岩(GSSP)、非洲纳米比亚Tsumeb、欧洲挪威北部Nyborg、印度北部Infra krol等地层对比。

3.3 重要化石产地

3.3.1 蓝田古生物化石群

碳酸盐岩盖层沉积后,气候变暖,生物物种大爆发,全球范围内已发现澳大利亚Ediacaran、加拿大Aravon、贵州瓮安、休宁蓝田等古生物化石群。蓝田古生物化石群产地位于休宁县蓝田孔坑,是迄今发现的最古老的宏体真核古生物化石群,距今约5.8~6.35亿年。化石产于早震旦世蓝田组黑色碳质页岩中,形态保存完好,已识别出至少15种不同形态类型的底栖固着宏体生物[10-11, 44],包括扇状、丛状海藻和具有触手、类似肠道的后生动物(图4)。蓝田组可划分为四段:一段(Z1l1)为“盖帽白云岩”,假整合于南沱组冰碛岩之上;二段(Z1l2)为黑色碳质页岩,是主要的化石产出层位;三段(Z1l3)为中薄层状泥质灰岩与白云岩灰岩互层;四段(Z1l4)为灰黑色碳硅质泥岩,与上覆皮园村组呈整合接触[10]。与澳大利亚埃迪卡拉生物群对比,发现蓝田生物群化石是以碳质压膜保存在黑色页岩中的实体化石,富含有机质,而埃迪卡拉生物群是保存在砂岩或粉砂岩中的软体印模,有机质少;埃迪卡拉生物群生活在距离海岸较近的浅海区,蓝田生物群生活在透光静水区,位于最大浪基面以下,水深50~200 m[11]。蓝田古生物化石群对于理解新元古代生物演化、气候变迁及海水氧化等具有重要意义,揭示了生物由微体单细胞生物向多细胞宏体生物进化的过程,反映了气候由寒变暖、海水由还原环境转变为氧化环境等信息。

3.3.2 屯溪盆地中生代古生物化石群

黄山市中生代红层盆地已发现众多的古动植物化石,包括中侏罗世洪琴组双壳类(图5),岩塘组鱼类、昆虫、叶肢介、蕨类(图5)等,其中以恐龙化石最具有价值。黄山市恐龙化石产出类型全、分布层位广,是国内发现的较完整的“三位一体”(恐龙骨骼、足迹、恐龙蛋)恐龙化石遗迹地区之一,具有较高的研究价值。黄山市已发现的恐龙化石产地包括:徽州区择树下安徽肿头龙骨骼化石;歙县王村镇鸡母山恐龙骨骼化石[14];屯溪新潭碧山岭膨润土采场恐龙骨骼化石;休宁县齐云山小壶天、雨君洞、渠口乡上山根恐龙足迹、尾迹印模化石;太平黄土岭、休宁县渭桥乡上暨村、茶干村恐龙蛋化石[15-16]等。黄山市是安徽省研究恐龙化石的重点地区,恐龙化石赋存在侏罗纪—白垩纪砂泥岩中,主要集中在洪琴组、徽州组和小岩组。

齐云山小壶天恐龙足迹化石赋存于晚白垩世小岩组下段顶部厚层细砂岩中,为负型铸模化石,足迹密度大,在约45 m2的露头中已发现35个恐龙足迹。恐龙足迹大小不等,成年恐龙足迹一般长23~35 cm,宽14~25 cm,掌深1.5~5.5 cm,均为3趾,其中Ⅱ趾长9~15 cm,Ⅲ趾长15~24 cm,Ⅳ趾长7~17 cm,Ⅱ趾与Ⅲ趾夹角一般为22°~32°,Ⅲ趾与Ⅳ趾夹角为32°~40°,步趾间距为59~81 cm。小壶天也见少量长、宽10 cm,掌深1.0 cm的足迹,为恐龙幼崽,其Ⅱ趾仅4 cm,Ⅲ趾6.5 cm,Ⅳ趾5.5 cm,趾间夹角更大,Ⅱ趾与Ⅲ趾夹角为40°,Ⅲ趾与Ⅳ趾夹角为51°。恐龙足迹方向为190°~280°,总体显示西南方,表明恐龙群前进方向为西南向,但有一成年恐龙足迹朝向为50°,与群体前进方向相反,推断可能为恐龙转身(图6)。

恐龙足迹化石的保存条件极为苛刻,是恐龙在溫度、湿度、粘度、颗粒度等条件适中的河湖滩地表行走时留下并保存,既是化石也是沉积构造。齐云山小壶天恐龙足迹属于负型铸模化石[36],恐龙行进脚印留在泥质岩中,随后被砂质沉积物覆盖,随地壳沉降固结成岩。晚期地壳抬升,凹形足迹下部泥岩层更易风化剥蚀,在上部砂岩层底面留下凸出的负型足迹。

3.4 重要岩矿石产地

3.4.1 歙砚板岩矿

砚与笔、墨、纸并称为“文房四宝”,是中国文化的重要组成部分,歙砚为中国四大名砚之一。歙砚产地包括歙县、休宁、祁门、黟县及江西婺源,婺源龙尾山下溪涧、歙县大谷运双河口等地品质最优。大谷运歙砚原料为晚元古代牛屋岩组黑色含粉砂绢云板岩、灰黑色粉砂质板岩[45]。歙砚与广东肇庆端砚[46]、甘肃甘南洮砚相比[47],发现端砚原料为浅变质凝灰岩、沉凝灰岩,颜色总体偏浅,以紫灰色、褐黄色为主,颗粒细,下墨较歙砚慢,发墨细腻;洮砚原料以泥盆纪细粉砂岩为主,以绿色为佳,颗粒较粗,下墨较快,发墨略逊。歙县大谷运产出的板岩矿石雕刻后,砚台坚实细腻、温润如玉,易发墨、易洗涤、不损笔锋、不吸水、寒冬储水不冻、盛夏储水不腐。歙砚板岩矿属于浅变质碎屑岩,双河口砚石中含大量绢云母,说明其变质阶段已由伊利石转化为绢云母[48]。

3.4.2 花山谜窟采坑遗址

花山谜窟石窟群位于屯溪区篁墩—歙县王村新安江南岸,根据窟内凿痕和支撑柱,判断石窟为古人开挖石料留下的采坑。花山谜窟处于屯溪盆地腹地,岩性为厚层-巨厚层灰色、灰黄色、灰杂色、紫红色石英砂岩、长石石英砂岩,属于中侏罗世洪琴组,形成于退积型湖泊沉积相。石窟位于新安江畔,石料采出后,利用水运输送至古徽州各地,与“黟县青”(黟县产大理岩化灰岩矿)备受古徽州大户人家青睐不同,花山开凿出的砂岩石料量大、易采,因此多用于普通民居建筑。与国内建立的其他矿山公园相比,花山谜窟具有更悠久的开采利用历史和浓郁的徽州文化气息。

3.5 岩土体地貌景观

3.5.1 花岗岩地貌景观

花岗岩地貌景观是黄山市典型的地貌景观类地质遗迹,包括黄山世界地质公园和牯牛降国家地质公园。

黄山花岗岩位于黄山山脉中部,根据侵入期次,可以划分出4期:第一期出露于岩体南部温泉附近,为浅色粗-中粒二长花岗岩;第二期为主体,大面积分布,为粗粒似斑状花岗岩;第三期侵入于第二期中心部位,为中细粒斑状花岗岩;第四期为细粒含斑花岗岩,呈岩脉、岩株状侵入于前三期花岗岩中。黄山花岗岩剖面是具有国际代表性的I级岩石剖面,锆石U-Pb年龄为125.1~127.7 Ma[5],与稍早的太平黑云母花岗闪长岩(140.6 Ma)构成复式岩体。黄山岩体为A型花岗岩[49-52],形成于造山后伸展构造环境,太平岩体为I型花岗岩,形成于增厚下地壳的部分熔融[25]。

黄山花岗岩体侵位深度约7 km,受古近纪新构造运动影响,发生了3次抬升[1,3,8]。更新世,山体抬升至现今位置(图7(a)),并接受溪流下切和溯源侵蚀后形成现今的地貌景观。在这一成景过程中,构造运动是动力,岩石岩性、物性、节理、结构和构造等是内因,气候是主要外因。黄山花岗岩峰林受节理控制,第一期和第二侵入的花岗岩(前山)以斜节理为主,间隔大,且节理分布较稀疏,球状风化,多形成堡状峰、穹状峰、脊状峰(图7(b))。第三期侵入的花岗岩以密集垂直节理为主,受风化剥蚀影响,易形成簇状峰、柱状峰、箱状峰(图7(c))。垂直节理与水平节理均发育的岩石,在冰冻、流水冲蚀、淋溶、球状风化、差异风化的长期作用下,形成了黄山怪石,如松鼠跳天都、龟兔赛跑(图7(d))、手机石、猴子观海等。

牯牛降国家地质公园位于黄山山脉西段,由燕山晚期大历山A型花岗岩和燕山早期I型城安花岗闪长岩构成复式岩体,前者为造景花岗岩。公园地质遗迹主要为花岗岩峰丛、怪石、水体地貌景观、新构造运动等,其中流水溶蚀洞穴和新构造运动结合形成的遗迹独具特色,在同类地质公园中较少见。

中国现有50余处以花岗岩地貌景观为主的景区,因花岗岩体所处大地构造环境、地理位置及气候带不同,花岗岩岩性、产状存在差异,各地花岗岩地貌景观各不相同[8]。中国西部冰川发育地区易形成冰蚀型花岗岩地貌,干旱多风地区以风蚀型花岗岩地貌为主,沿海地区形成海蚀型地貌景观,与黄山地区相比,均显单一。黄山处于板块俯冲边缘和湿润性季风气候区,成景气势雄伟、尖峰林立、谷深壁陡,形成了豪气与秀气兼具的自然风光。

3.5.2 丹霞地貌景观

丹霞地貌是砂岩地貌景观的代表性类型,指厚层、产状平缓、节理发育、铁钙质混合胶结不匀的红色砂砾岩,在地壳抬升过程中,受流水侵蚀、重力崩塌等作用形成的陡峭峰林或方山等地貌景观[53-54]。中生代,屯溪红层盆地是小型山间盆地,受祁门—三阳断裂带控制,北起歙县桂林,西至黟县渔亭,东到歙县邵濂,南至休宁五城,面积约660 km2,红层出露完整,剖面露头连续[55],广泛沉积了紫红色陆相砂砾岩层,为丹霞地貌的形成提供了基础。

齐云山位于屯溪盆地西部,以低山丘陵为主,总体北坡陡峻、雄伟,南坡平緩,山体呈近EW向延伸。出露地层包括徽州组、齐云山组和小岩组,南侧以角度不整合沉积于新元古界浅变质岩之上,北侧为祁门—三阳断裂带,其中小岩组和齐云山组砂砾岩层是造景岩石,形成丹霞山峰(图8(a))、悬崖峭壁(图8(b))、一线天、石柱、石墙、峰丛(图8(c))等景观。徽州组在小岩组和齐云山组外围出露,形成低缓山丘。齐云山丹霞地貌以发育丹霞崖壁为典型,崖壁高度一般为50~80 m,局部可达200 m以上,崖壁直立甚至形成反倾坡面。

根据地层侵蚀量,将丹霞地貌演化阶段分为青年期、壮年期和老年期,对应侵蚀量分别是<40%、40%~70%和>70%[53]。齐云山造景岩层为小岩组上段(K2x2),剖面测制厚度为431 m,而齐云山山体海拔一般为400 m,最高峰廊崖峰为585 m,估算最大剥蚀高程为154 m,剥蚀量约35.7%,判断齐云山丹霞地貌尚处于青年期。

3.5.3 硅质岩地貌景观

硅质岩地貌景观在黄山市较特殊,见于晚震旦世—早寒武世皮园村组,岩性为浅灰色、灰色相间条纹状厚层硅质岩,层厚为150~200 m,地貌上常形成峭壁、石门、一线天、飞来峰等景观。皮园村组在全市分布较广泛,尤以歙县金川搁船尖硅质岩地貌最典型,因皮园村组与蓝田组岩性不同,发生差异风化,蓝田组灰岩、页岩易风化剥蚀,皮园村组硅质岩难风化,形成悬崖峭壁、岩墙群,高差达50~100 m,延伸达几千米。搁船尖硅质岩墙群呈完整的心形(图8(d))。

3.5.4 岩溶地貌景观

黄山市碳酸盐岩主要发育在寒武系和石炭系—二叠系,石炭系—二叠系出露极少,寒武系包括大陈岭组、杨柳岗组、华严寺组和西阳山组,均含厚度不一的灰岩层,地表出露于休宁县蓝田、歙县溪口、徽州区谭家桥、黟县美溪等地区,其中黟县西递大周山灰岩出露地表,经雨水冲蚀、溶蚀形成岩溶石林景观。西递石林造景地层为晚寒武世华严寺组,为青灰色、深灰色厚层条带状微晶灰岩夹薄层泥质微晶灰岩或薄层钙质泥岩,地层产状近水平。岩石岩性不同导致发生差异风化,岩石表面形成瘤状、龟裂纹状构造(图8(e))。在流水冲蚀作用下,纵向沟壑丛生,岩石被切割、溶蚀成石林、一线天、洞穴等景观,形成的景观造型各异、千姿百态,犹如一个大型的假山盆景。

3.6 水体地貌景观

黄山地区为湿润性气候区,降雨丰沛,水系发达,形成丰富的水体地貌景观,河流、湖泊、潭、湿地-沼泽、瀑布、泉等均有发育。太平湖、休宁横江被规划为国家湿地公园,新安江山水画廊显示了古徽州居民逐水而居(图8(f)),自然与文化的和谐共存与深度融合。黄山水体地貌景观主要表现为峡谷溪流和悬崖飞瀑(图8(g))、碧水清潭、晶莹彩池等,充分体现秀丽之色。流水给山色增添了灵气,黄山的静、流水的动,动静结合,勾画出一幅完美的自然景观。

4 地质遗迹成因探讨

上述黄山市各类典型地质遗迹分析,说明地质遗迹是多种营力共同作用而成的,包括内动力地质作用、外动力地质作用及两者共同作用。内动力地质作用由地球内部能量引起,表现为强烈的构造运动、火山喷发、岩浆侵入、地震等,是形成地质遗迹的主要内因。外动力地质作用是水力、风力、生物等外能,通过风化、剥蚀、搬运及沉积等作用塑造和改造地壳表层的过程,是形成地质遗迹的主要外因。黄山市盖层层型剖面主要由沉积而成,外因起主导作用,而新元古代基底层型剖面在沉积成岩后受到了深埋变质,由内外因共同主导。南华纪南沱组冰碛岩和古生物遗迹反映了晚元古代的古气候环境,外因具有重要作用。歙砚属于变质板岩矿,区域变质作用是形成砚石矿的必要条件,内因具有主要作用。黄山花岗岩由岩浆侵入形成,流水、冰冻、生物活动等风化作用对景观进行雕琢,风化剥蚀作用是丹霞、岩溶、硅质岩等地貌景观形成的主要因素。

黄山市地质遗迹是自然与人文结合的典型,如黄山既是世界地质公园、世界自然遗产,也是世界文化遗产,文人骚客对自然美景的追求也为黄山增添了精神内涵。新安江山水画廊河流景观带,以优美的自然风光与中国独特的徽文化和古村落相结合,反映了人与自然和谐共存的生态之美。花山谜窟砂岩石料矿地下采坑群也体现了古人对矿产资源开发的智慧。

5 结 论

(1)黄山市地质遗迹资源数量众多、类型丰富,以基础地质大类和地貌景观大类为主,其中地质剖面、重要化石产地、重要岩矿石产地、岩土体地貌、水体地貌等为重点景观类型。黄山市地质遗迹是由多种营力共同作用而成的,既有构造运动、火山喷发、岩浆侵入等内因,也有生物活动、差异风化、流水冲蚀等外因,且包括了人文因素。

(2)黄山市省级以上地质遗迹点,在基础地质学、地貌学、生态环境及社会人文等方面具有较高的研究价值和科普意义,建议通过申报地质公园、推出高品质地质旅游路线、建立地质教学和科普研学基地等予以价值体现。

致谢:中国地质大学(武汉)张雄华教授、李志明教授、张孟博士鉴定了本文化石,审稿专家及编辑老师对本文提出了宝贵的修改意见和建议,在此一并表示衷心感谢!

参考文献

[1]崔之久, 陈艺鑫, 杨晓燕. 黄山花岗岩地貌特征、分布与演化模式[J]. 科学通报, 2009, 54(21): 3364-3373.

[2]翁望飞, 冀倩. 黄山世界地质公园地质景观资源类型及开发与保护[J]. 黄山学院学报, 2009, 11(5): 47-51.

[3]罗照华, 李德东, 潘颖, 等. 中国东部黄山的成山过程及其构造意义[J]. 地学前缘, 2009, 16(3): 150-160.

[4]张舒, 张招崇, 艾羽, 等. 安徽黄山花岗岩岩石学、矿物学及地球化学研究[J]. 岩石学报, 2009, 25(1): 25-38.

[5]薛怀民, 汪应庚, 马芳, 等. 皖南太平—黄山复合岩体的 SHRIMP 年代学:由钙碱性向碱性转变对扬子克拉通东南部中生代岩石圈减薄时间的约束[J]. 中国科学(D辑): 地球科学, 2009, 39(7): 979-993.

[6]袁万明, 杨志强, 张招崇, 等. 安徽省黄山山体的隆升与剥露[J]. 中国科学(D辑):地球科学, 2011, 41(10): 1435-1443.

[7]潘国林. 黄山世界地质公园地质遗迹资源特征及成景机制[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2013, 36(12): 1499-1503.

[8]陈安泽, 浦庆余. 黄山花岗岩地貌景观研究[M]. 北京: 科学出版社, 2013.

[9]朱诚, 彭华, 李世成,等. 安徽齐云山丹霞地貌成因[J]. 地理学报, 2005, 60(3): 445-455.

[10]董琳, 宋伟明, 肖书海, 等. 皖南地区埃迪卡拉系皮园村组微体和宏体化石——兼论埃迪卡拉纪—寒武纪界线[J]. 地层学杂志, 2012, 36(3): 600-610.

[11]袁训来, 陈哲, 肖书海,等. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口[J]. 科学通报, 2012, 57(34): 3219-3227.

[12]胡杰, 陈哲, 薛耀松, 等. 皖南早寒武世荷塘组海绵骨针化石[J]. 微体古生物学报, 2002, 19(1): 53-62.

[13]孙乘云, 杜森官, 王有生. 安徽省黄山地区唐家坞组生物地层[J]. 地层学杂志, 2008, 32(3): 290-293.

[14]汪隆武. 黄山市鸡母山中侏罗世恐龙化石地质遗迹产出地层以及沉积相[J]. 安徽地质, 2006, 16(3): 161-164.

[15]何情, 姜琴, 邢立达, 等. 安徽齐云山恐龙蛋化石的显微结构和拉曼光谱特征[J]. 光谱学与光谱分析, 2018, 38(7): 2143-2148.

[16]REN X X, HUANG J D, YOU H L. The second mamenchisaurid dinosaur from the Middle Jurassic of Eastern China[J]. Historical Biology, 2018: 1-9.

[17]葛肖虹, 馬文璞. 中国区域大地构造学教程[M]. 北京: 地质出版社, 2014.

[18]陈兴仁, 方国武, 许权辉, 等. 安徽省矿产资源与地质环境图集[M]. 北京: 中国地图出版社, 2017.

[19]唐永成, 曹静平, 支利庚, 等. 皖东南区域地质矿产评价[M]. 北京: 地质出版社, 2010.

[20]邢凤鸣, 徐祥, 李应运, 等. 皖南晋宁早期花岗闪长岩带的确定及其岩石学特征[J]. 岩石学报, 1989(4): 34-44.

[21]徐备. 论赣东北—皖南晚元古代沟弧盆体系[J]. 地质学报, 1990(1): 33-42.

[22]吴荣新, 郑永飞, 吴元保. 皖南新元古代花岗闪长岩体锆石U-Pb定年以及元素和氧同位素地球化学研究[J]. 岩石学报, 2005, 21(3): 587-606.

[23]翁望飞,支利庚,蔡连友, 等. 皖南新元古代花岗闪长岩地球化学特征及构造环境[J].资源调查与环境,2012,33(2):86-95.

[24]翁望飞, 曹诚, 支利赓, 等. 皖南燕山期高钾钙碱性埃达克岩厘定及岩石成因[J]. 地质与勘探, 2011, 47(6): 967-981.

[25]翁望飞, 支利庚, 蔡连友, 等. 皖南及邻区燕山期两个类型花岗岩地球化学对比与岩石成因[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2011, 30(4): 433-448.

[26]中华人民共和国地质矿产行业标准. DZ/T 0303—2017地质遗迹调查规范 [S]. 北京:中国标准出版社,2017: 1-35.

[27]翁望飞, 冀倩, 张涛. 地质遗迹资源类型划分及发展方向浅析[J]. 乐山师范学院学报, 2010, 25(5): 33-37.

[28]张岩, 魏钢焰, 周翼翔. 二阶段聚类法在地质遗迹分类与开发中的应用[J]. 华东地质, 2016, 37(1): 67-72.

[29]许应石, 郭刚, 孙欣欣. 南京栖霞山地质遗迹调查与地质公园建设[J]. 华东地质, 2018, 39(1): 73-80.

[30]韩孝辉, 吕剑泉, 陈文. 海南岛峨蔓火山海岸地质遗迹评价[J]. 华东地质, 2018, 39(2): 151-160.

[31]袁杨森, 杜学良, 魏振国, 等. 伏牛山世界地质公园宝天曼园区地质遗迹现状及保护对策[J]. 华东地质, 2016, 37(4): 306-310.

[32]余心起, 江来利, 许卫, 等. 皖浙赣断裂带的界定及其基本特征[J]. 地学前缘, 2007, 14(3): 102-113.

[33]周传明, 燕夔, 胡杰, 等. 皖南新元古代两次冰期事件[J]. 地层学杂志, 2001, 25(4): 247-252.

[34]罗家元, 张帆, 王邦民, 等. 安徽省黟县水口亭饰面用灰岩矿(黟县青)普查地质报告[R]. 黄山: 安徽省地质矿产勘查局332地质队, 2018: 1-132.

[35]安徽省地质矿产局. 安徽省岩石地层[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997.

[36]余心起, 王德恩, 杨荷金, 等. 1∶50 000兰田幅(H50E013017)、休宁县幅(H50E014017)、屯溪幅(H50E014018)区域地质调查报告[R]. 黄山: 安徽省地质矿产勘查局332地质队, 1998: 1-173.

[37]LI S G. Confirmatory evidence of Pleistocene glaciation from the Huangshan, Southern Anhui[J]. Bulletin of the Geological Society of China, 1936, 15(3): 279-290.

[38]赵建新, 李献华, MCCULLOCH M T, 等. 皖南和赣东北蛇绿岩成因及其构造意义: 元素和Sm-Nd同位素制约[J].地球化学, 1995, 24(4): 311-326.

[39]丁炳华, 史仁灯, 支霞臣, 等. 江南造山带存在新元古代(~850 Ma)俯冲作用——来自皖南SSZ型蛇绿岩 锆石SHRIMP U-Pb年龄证据[J]. 岩石矿物学杂志, 2008, 27(5): 375-388.

[40]王孝磊, 周金城, 陈昕, 等. 江南造山带的形成与演化[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2017, 36(5): 714-735.

[41]HOFFMAN P F, KAUFMAN A J, HALVERSON G P, et al. A Neoproterozoic snowball earth[J]. Science, 1998, 281(5381): 1342-1346.

[42]KNOLL A H. Learning to tell Neoproterozoic time[J]. Precambrian Research, 2000, 100(1/3): 3-20.

[43]ANDREW H K, MALCOLM W, NICHOLAS C B, et al. The Ediacaran Period: a new addition to the geologic time scale[J]. Lethaia, 2006, 39(1):13-30.

[44]YUAN X L, CHEN Z, XIAO S H, et al. An early Ediacaran assemblage of macroscopic and morphologically differentiated eukaryotes[J]. Nature, 2011, 470(7334): 390-393.

[45]任明军, 周俊兰, 秦伟, 等. 皖南歙县砚石板岩矿床地质特征及安全性研究[J]. 华东地质, 2020, 41(1): 36-44.

[46]王辅亚, 魏景明, 闵育顺, 等. 广东肇庆端砚石中石眼的矿物组成和成因研究[J]. 地球化学, 2015, 44(1): 102-106.

[47]杨春霞, 王晓伟, 汤庆艳, 等. 甘肃卓尼喇嘛崖洮砚地质特征及成因[J]. 矿产与地质, 2010, 24(4): 343-347.

[48]周俊. 中国歙砚砚石研究[M]. 北京: 科學出版社, 2017: 1-281.

[49]王德滋, 赵广涛, 邱检生. 中国东部晚中生代A型花岗岩的构造制约[J]. 高校地质学报, 1995, 1(2): 13-21.

[50]姜耀辉, 戚建中, 刘红樱, 等. 浙赣皖相邻地区A2型花岗岩[J]. 火山地质与矿产, 1999, 20(1): 48-55.

[51]邢鳳鸣, 徐祥.安徽两条A型花岗岩带[J]. 岩石学报, 1994, 10(4): 358-368.

[52]薛怀民, 汪应庚, 马芳,等. 高度演化的黄山A型花岗岩:对扬子克拉通东南部中生代岩石圈减薄的约束?[J]. 地质学报, 2009, 83(2): 247-259.

[53]彭华, 潘志新, 闫罗彬, 等. 国内外红层与丹霞地貌研究述评[J]. 地理学报, 2013, 68(9): 1170-1181.

[54]李见贤. 广东省的地貌类型[J]. 中山大学学报, 1961 (4): 70-81.

[55]余心起, 王德恩. 安徽黄山地区侏罗纪—白垩纪层序地层学特征[J]. 现代地质, 2001, 15(1): 27-34.

Abstract:The city of Huangshan is located at the intersection of the eastern part of Jiangnan orogenic belt and the western Pacific structural domain. Unique geographic location and geologic history, geotectonic settings and climate environment jointly constitute abundant resources of geological relic. Through field geological investigation and indoor comprehensive research, 126 geological heritages have been found in Huangshan, which can be divided into three major categories, eleven categories and thirty-two sub-categories with geological profile, important fossil origin, important rock and ore origin, rock and soil landform, water body landform as the key types. The formation age, distribution, types and resource characteristics of the major geological heritages are further summarized and compared. It was found that geological heritages in Huangshan were the products of various geological factors, including internal causes such as tectonic movement and magma intrusion, external causes such as biological activity, differential weathering, water erosion, gravity collapse and human factors. The geological heritage resources in Huangshan have high research value and popular science significance in basic geology, geomorphology, ecological environment and social humanities. The values of geological heritages can be realized by applying for geological parks, launching high-quality geological tourism routes, and establishing geological teaching and popular science research base and so on.

Key words:geological heritage; distribution; type; geological features; genesis; Huangshan City