利用水资源优势推进经济发展路径探讨

李香云

(水利部发展研究中心,北京 100038)

水利是国民经济重要的基础设施和基础产业,经济整体布局、生产力合理配置与生态环境建设和保护都离不开水利的支撑。我国的水资源空间分布不均衡,特别是与人口中心、经济中心不匹配。经过半个多世纪以来的大规模水利建设,水资源得到较大程度的开发利用,发电、灌溉、供水、航运等水资源综合利用体系基本形成,如三峡工程累计发电量超过1万亿kW·h[1],南水北调中线工程已累计输水200亿m3[2],为保障社会经济提供了强有力的支撑。

我国经济快速发展过程中,经济水平差异拉大,水资源利用水平分异格局更加显著,不少地区水资源严重短缺、水生态环境恶化[3-4],而一些有着水资源优势,如地处流域上中游且经济水平不高、亟待进一步发展的地区,普遍具有用水基数小、水质较好、现状年开发利用程度较低、生态环境良好的特点,如何将自身的水资源优势“变现”,成为这类地区的急切需求[5]。一方面,传统的水资源优势转换多注重水资源本身所提供的经济功能[6],如供水、水产、水电、航运等开发;另一方面,随着社会进步、经济发展、生态环境保护日益增强,充足和优质的水资源成为一种重要的稀缺资源,这种稀缺资源的价值却不能通过传统模式发挥出来。从现状看,优质水资源对降低生产成本的作用日益被企业所认知,水的娱乐、审美等功能所提供的增值和休闲作用日益增强[7-8],水的附加效益更加突显。当前,在“绿水青山就是金山银山”理论、最严格水资源管理、河长制等新的发展理念[9]和水资源水环境约束和保护下,社会经济发展必须寻求新的模式。笔者认为,这种资源优势以及良好的水生态环境已成为一种重要的新型资源,基于这种水资源优势,水资源优势的转化路径可围绕“生态优先、绿色发展、以水而定、量水而行”的治水理念,着眼于经济发展新动能、地区发展需求和产业经济效益等方面,通过重新认识水资源优势及其高附加值的利用方式,提出“以水为驱动力”的水经济发展模式,供新时期的水资源开发利用和产业布局参考。

1 水资源优势特点及开发利用

1.1 丰富水量的利用方式

丰富的水资源可为各类产业发展提供充足支撑,这是其最基本的开发利用方式,也是水资源优势转化的基础。这种资源优势利用,一是要合理判断地区水资源的真实优势,如一些地处流域上中游地区,水资源总量大,但在用水总量红线控制下的可用量有可能并不高;二是要考虑环境的制约和约束条件,应避免承接落后的高耗水产业;三是要着眼于高附加值的产业布局,如发展战略性新兴产业。

1.2 优良水质的利用方式

水资源用途广泛,其中不少对水质要求较高,例如除饮用水外,食品饮料、医药、循环冷却、电子、化妆品、游泳康乐设施、公共场所等很多行业和场所,对水质都有较高要求,特别是电子芯片制造业对水质的要求极高,在生产过程中需要使用大量高纯水、超纯水。传统方式下,对水质要求较高的行业通常需要配备专用的水处理设施,受水费等因素影响,企业的水处理成本通常淹没在其他成本下,未引起过多关注。近年来,不少对水质要求高、用水量大的企业如医药、酒类等,已经发现优质的天然水的净化成本显著下降,降低了生产成本。

天然良好的水质,可被大力发展在以下产业:一是由于优质水源具有降低生产直接成本、增加设备使用寿命、提高产品品质等作用,可作为区域竞争力要素之一,大力发展大数据及其服务业中心、高端制造业、生物医药业等;二是开发具有地域功能的产品,如包装饮用水和酒类等,一些酒类如绍兴黄酒等,在酿造过程中由于水源中的特殊离子对微生物发酵过程的影响,形成独特风味,从而具有较强的地域属性;三是优质水环境下生产的养殖产品和种植产品,日益受到消费者的青睐,市场前景也十分广阔。

1.3 丰富的水能资源利用方式

水能资源开发利用是另一种常规的开发利用方式,经济效益十分显著,是最体现水经济特点的产业,也是不少地方的经济支柱产业[10]。尽管其开发利用存在争议,但难以回避其在改善能源结构、节能减排等方面的重要作用,仍是国家鼓励发展的方向。目前,我国水能资源开发利用程度已普遍较高,后续发展需要采用绿色水电方式,未来或需探索开展碳交易等生态补偿交易方式。

1.4 良好的水生态环境利用方式

无水不成绿,无水不成景。水资源丰富的地区,也多蕴藏着丰富的山林资源和湿地资源,良好的水生态环境提供和营造了优良的空气质量、宜人气候、优美风光,是发展旅游和养生等产业的重要基础资源。特别是由于天然水生态环境的特色无法复制,或者复制成本极高,也越来越成为一种重要的特色资源,加上多年来的水生态环境建设所形成的人工景观,是旅游、文创、养生等产业发展的基础,蕴藏着巨大的经济效益。

1.5 独特的水历史文化和水利风景区的利用方式

我国特殊的自然地理环境造就和形成了独特的水利历史文化,不少地方至今还留有地域性水利文化元素(如京杭大运河等),特别是不少历史水利工程至今仍发挥着重要作用,成为地方重要的水利名片(如都江堰[11])。此外,当代建设的一大批水利工程,也向水利风景区方向发展,不少水库变名为风景湖,如新安江水库变名为千岛湖,成为我国知名的旅游集散地之一。因此,这类资源具有较好的经济开发潜力。

1.6 低温水资源的利用方式

在一些常年处于低温、无污染源、水质优良的水域中,繁衍着许多特殊的冷水性鱼类[12],这类鱼品质好、市场价值高,但生长对栖息环境要求高,一般生长环境温度在20℃左右、产卵繁殖适温一般在15℃以下的底质沙砾或砾石的河流或有缓流的湖泊或水库中,通常规模不大。目前,这类低温水体的开发利用日益受到重视,主要方式有:一是可开发冷水鱼特色水产业,如大鲵、鲜蹲鱼、三文鱼、大西洋鲜和哲罗鲜等,现已具备较为成熟的成套人工养殖、加工技术,经济效益高[13];二是可开发冷水鱼的深加工业,如大鲵美容产品的深加工业;三是可开发其在降温、节能方面的作用,如目前一些地方已开始利用这部分资源,如打造清凉小镇等[14]。

在低温水养殖方面,除了天然山区性河流(这类鱼对水环境质量要求高),水库低温水应是重点开发利用方向。这是由于水库具有水温分层现象,水库下层的水体水温常年维持在较稳定的低温状态,在传统模式下,这部分水资源易形成冷害,需要采取有效减缓低温水下泄,如分层取水或避免使用,通常利用率较低。我国众多的水库形成的低温水资源十分可观,可加大开发利用力度。

2 水资源优势转换为经济效益的路径

2.1 发展对水资源有特殊要求和对水质要求高的战略性新兴产业

2.1.1发展定位

从现状情况看,由于优质水在节省成本、提高产品品质等作用已受到关注,这类水已开始成为一些产业如电子、包装水、制药、大数据中心等布局时优选之地。

水资源优势的转换,需要在不断强化和突出可利用水资源的显著比较优势基础上,一并考虑水环境保护的要求,在着力传统产业转型升级的同时,大力培育和发展知识技术密集、物质资源消耗和排放少、成长潜力大、附加值高的战略性新兴产业,同时要注重产业创新能力和竞争力的培育,推进产业规模壮大,成为经济发展的新动力。

2.1.2发展路径

路径一:利用现有产业基础,充分发挥现有产业积淀的品牌优势,发展采用现代先进的清洁生产工艺、高效合理利用原材料、合理处理、处置和回收利用废弃物的生产模式,引导企业积极研发与产业用水相关的新技术、新产品、新装备和新服务,提升高效治水装备和技术水平,创立高效水标识的工业制品,形成产业新扩张能力。

路径二:大力发展对水质有高要求和特别需求的行业。可根据自身经济结构和基础选择适宜产业,推进新增长点的形成。主要措施有:①发展包括新材料、高端装备业、生物制药、智能装备等战略性新兴产业,产业布局需要与地区水资源条件匹配,若已具备产业优势基础,可进一步扩大规模和行业领域。②利用水源地良好的生态环境优势,发展包装水产业,适应饮用水产业小生产、大营销的发展特点,打造天然、健康、高端的饮用天然水品牌,大力提升地域名片效应,如“农夫山泉”经验,形成纯天然、无污染的生态形象,从形态开发、功能开发走向产业规模壮大。

2.2 发展水边经济和水上经济,打造水利旅游和康养等产业,形成有吸引力的水品牌

2.2.1发展定位

可依托地区独具特色的水历史文化、自然山水、民俗风情、优良空气、天然优美水生态环境、清凉气候以及历史和现代水利景观等,发展水边经济和水上经济,创造经济新增长点。

2.2.2发展路径

路径一:立足河道、湖泊、水库岸线等,沿水域岸线打造与水文化融合、具有地方特色的水工程和绿色廊道,发展水边经济(如地产、水库沙滩、休闲广场等),全方位打造水与文化、水与健康、水与美景的地方特色,形成沿水域岸线经济带,如上海外滩经验,推进“邻水”产业发展;利用广阔的水域,大力丰富旅游内容,发挥人们亲水乐水的天性,将水库、湿地、河流等水域打造为集娱乐、观光、游览、休闲、夜生活为一体的水旅游休闲场所[15],开发“水休闲”产业,形成水边经济增长点。

路径二:基于水库、湿地、河流等水域基础,可发展水上运动,如水上皮划艇、摩托艇、滑水、漂流,以及休闲娱乐性水上活动,如游船、木筏、竹筏、游泳、戏水等[16],也可利用水域开展水上垂钓活动,形成水上经济增长点。

路径三:优美水生态环境具有发展文化创意、愉悦心情和养生的突出优势,因此,可打造文创业、大数据服务业等战略新兴服务业的“花园式”服务中心和“花园式”创业园区,美化创业环境和氛围,激发创新灵感,如东莞水乡建设发展经验,也可培育和推进康养、高端医疗、休闲旅游服务业等新兴服务业。

2.3 发展具有“水域+水质+”标识的种植、养殖农业模式,发展山水田园休闲农业

2.3.1发展定位

水利是农村的命脉,但长期以来,农田水利的主要作用是灌溉[17]。新型农业水利有较大挖掘潜力,可以向生态化、品牌化、综合化方向发展。利用清洁水、生态环境质量好等自然条件优势,发展农业旅游业,以特色农业产业为基础,打造农业产品洁水种植和清水养殖的区域特色,形成“水域+水质+”标识的种植、养殖产品,提高农产品附加值,且不断扩大产品影响范围,发展农业旅游,形成新增长点。

2.3.2发展路径

路径一:充分利用水条件、适宜特殊水生动植物养殖和繁殖的水环境,大力发展高品质种植业,打造洁水生产的农产品,推进产品标准化生产、集约化、品牌化经营,如采用组合品牌的方式推进“区域品牌”的形成,提升地方农产品美誉度,进一步扩大产品市场规模。

路径二:发展涉水农村生态旅游业,注重将涉水旅游产业和传统农、牧、渔业等农业产业融合,引入参与性、感受性、休闲性、娱乐性等元素,利用农田形成的特殊景观优势,如稻田、油菜花、麦田、梯田等景观,推进农家乐、田园休憩、水上乐游、徒步、休养和垂钓等多功能的山水田园农村休闲产业发展,打造集吃、休、乐、养和山水田园休闲于一体的综合体,推进农村新发展模式的形成。

2.4 发展对低温水要求高的产业

2.4.1发展定位

我国不少地区低温水资源丰富且水质良好,而不少行业和产业对这类资源有特别需求,如低温水产养殖、降温等,可积极开拓低温水利用相关产业发展。

2.4.2发展路径

路径一:冷水鱼的营养价值和肉质都比较好,发展冷水鱼产业是一种具有较市场前景的新兴产业。可积极发展低温水养殖产业,大力延长产业链,发展深加工产业,促进“颜值经济”和“健康经济”的形成。

路径二:利用冷水资源天然降温、清凉的作用,一方面可吸引区域大数据中心、新动能产业进入,发展数字经济如“互联网+”“AI+”与实体企业的结合等;另一方面可发展避暑、清凉休闲、度假产业。

2.5 注重产业融合,发展新型水利

2.5.1发展定位

新时期的水利工程设计和建设,要注重与其他产业的融合。一方面,水资源开发利用要与产业绿色、高效发展相融合;另一方面,工程设计要与景观、美化、历史、传承等方面相融合,水电建设要与生态保护、景观建设相融合,以进一步发挥水利建设对经济发展的支撑和保障作用。

2.5.2发展路径

路径一:以水为脉络,营造“水利遗产”景观、河渠景观、人工湿地景观;实施水库工程、河道治理、滨水绿道、水生态保护和修复和建设等。

路径二:打造山清水秀、溪水潺潺、与周边环境和谐共生的绿色水电站,从绿水青山中摘金摘银。

路径三:对退出运行的水电站,要充分利用其周边自然环境和工程设施,按照“一站一策”方法,打造成集咖啡屋、茶舍、书吧、住宿和博物馆为一体的新场所,将水利与文化旅游、美丽乡村经营完美融合,助推乡村旅游发展。

路径四:打造新型水利风景区。依据水域特色,按照上述思路,开发水利设施的“新型价值”。

3 主要对策

3.1 合理识别和判断优质水资源优势与转化的基本条件和要求

资源优势,通常认为是有一定储藏量、品质较为优良、开发价值较大以及较有特色的资源或若干资源的集合,笔者所指的可转换的水资源优势需要根据以下情况做出综合判断:

a. 水资源的总量情况。分析水资源在全国或区域内的比重、排位等,总体上比较优势较为显著;

b. 可开发利用量情况。分析三线红线情况,特别是水量分配份额、可利用潜力等;

c. 水资源的质量。可分优、良、中、劣等级进行判断与分析;

d. 水资源利用的配套条件。分析区域内或邻近区是否有与该资源开发配套的其他资源,有利于形成特色和集约优势;

e. 水资源利用的便利程度。包括区位、交通状况等情况分析;

f. 水资源利用的成本分析。包括交通、水生态环境治理的投融资等,判断是否具有市场吸引力;

g. 水生态环境影响。包括河流生态流量、区域生态功能区保护等情况分析,特别要关注管理红线的约束指标;

h. 市场前景的判断。包括对现状条件的评估、资源开发和转化的市场需求情况预判等。

总体上,利用水资源优势,实现以水为驱动力的水经济增长模式,需要有以下4个方面的基本要求:一是要有比较丰富的水资源,用水基数小,水质好,现状年开发利用程度不高;二是具有良好的水生态环境;三是生产力水平还不高,亟待开拓新的经济增长点;四是有一定的投融资能力和市场基础[18]。

3.2 用新理念布局水资源开发利用模式

利用水资源优势,发展水经济,关键是观念和开发思路的转变,不拘泥于传统的开发方式和水利行业自身。笔者提出的水资源优势转换,是直接向经济效益转化,而不是将其作为发展经济的基础产业优势,不仅仅是传统的水量、水能、航运、水产等开发利用模式,而是用新经济的理念和发展思路来重新认识水资源的特殊优势,充分利用优质的水生态环境愈加成为一种稀缺资源的特点,充分利用人们在新的社会经济发展阶段人们对美好生活向往的需求下的休闲、养生、慢旅游的发展趋势,充分利用现阶段经济发展新特点,最大化地将水资源的这种优势变现,这种思路显然具有较好的市场潜力和经济效益。

笔者提出的水资源优势转换模式,需要用产业融合的思路建立起全面的开放式创新发展格局,着眼于市场前景、产品竞争力、产品高水效,并依据自身的经验、管理体制、水资源时空变化特征、社会、文化等情况,找出最适合自己情况的方式和路径,打造涉水产业体系,做强水经济业态。

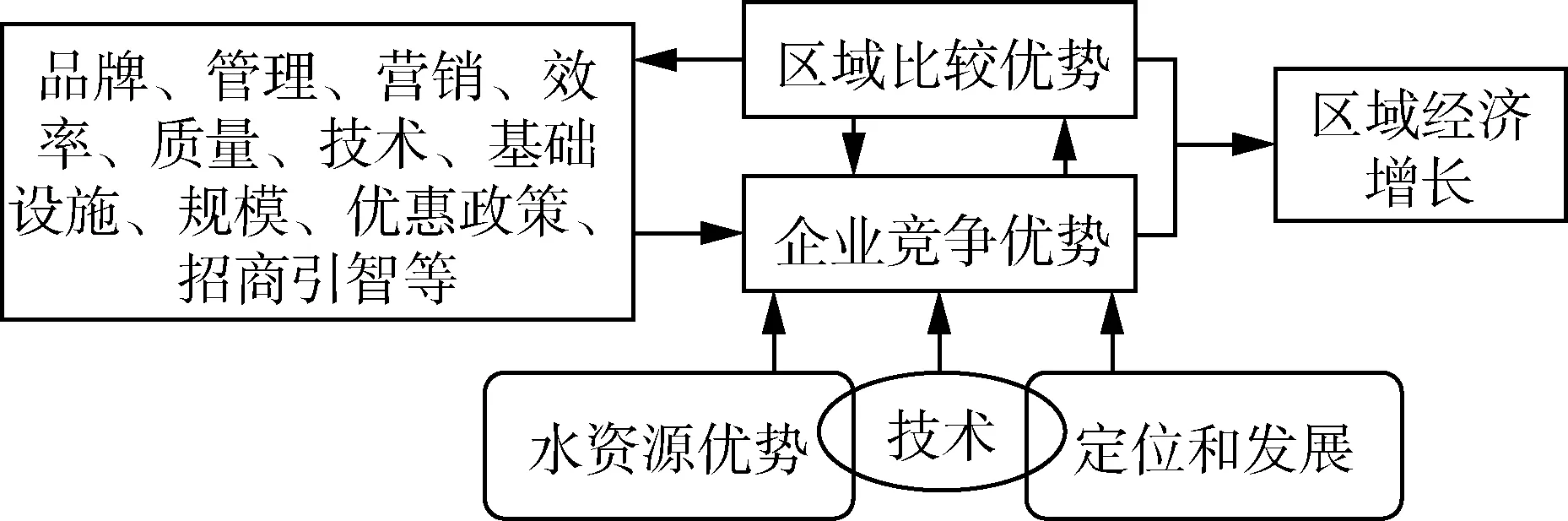

3.3 培育水经济的增长要素

水资源比较优势转化为现实的经济效益,关键是要培育、创造并持续利用这种优势促成的区域经济竞争优势的形成,从而保证区域产业发展在未来的市场竞争中能够获得较好控制和优势地位。在当下,无论是传统产业还是新兴战略产业市场竞争激烈的背景下,发现区域水经济增长点,培育区域水经济的产业竞争优势无疑是最重要的前提条件。因此,需要通过强化要素新供给(图1),采取有力政策,吸引促进高端人才、产业资本、专利技术、经验知识等加快流向上述相关行业,为培育和发展水经济提供强有力支撑。

图1 水资源优势转换增长点的培育和发展模式