我国旱区造林绿化的战略思考

李愿会,路秋玲

(国家林业和草原局西北调查规划设计院 旱区生态水文与灾害防治国家林业局重点实验室,西安 710048)

习近平总书记指出,森林关系着国家的生态安全,要着力推进国土绿化,着力提高森林质量,着力开展森林城市建设,着力建设国家公园。十九大报告明确提出,要“开展国土绿化行动,推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。”[1]新修订的《森林法》规定,“国家统筹城乡造林绿化,开展大规模国土绿化行动,绿化美化城乡,推动森林城市建设,促进乡村振兴,建设美丽家园”[2]。 2018年,《关于积极推进大规模国土绿化行动的意见》也提出实施退耕还林还草工程、三北等防护林体系工程建设、防治荒漠化工程等,开展乡村绿化、城市绿化行动等。[3]2020年5月,李克强总理在政府工作报告中5次提及生态问题,明确指出“要实施重要生态系统保护和修复重大工程”。[4]促进生态文明建设,实现国家林草发展目标,旱区造林绿化任务十分艰巨。目前,我国东部湿润区已基本完成造林绿化[5],由于南方人地矛盾突出,土地资源紧张,国土绿化空间匮乏,东北地区林草面积大,大幅度增加绿化面积潜力有限,而我国西部旱区,国土广阔,拥有丰富的自然资源,是我国经济社会和国土生态安全的重要区域。旱区自然生态敏感,尤其是西北干旱、极干旱以及寒旱环境条件下的脆弱生态系统,对气候变化和人类干预响应十分敏感。面对严重的干旱、风沙、水土流失以及荒漠化等威胁,科学实施旱区国土绿化战略,积极应对全球变化,保护修复旱区生态环境,扩大绿色生态空间,对保证国家生态、粮食和畜产安全,加快形成西部大开发新格局,推动西部地区高质量发展有着深远的意义[6-7]。

1 旱区绿化现状与发展潜力

1.1 旱区范围

我国旱区主要分布在华北、东北和西北大部分地区,还包括华北平原、川西高原及云南北部的部分地区,总面积约452.6万km2,占我国国土面积的47.1%,涉及新疆、内蒙古、西藏、甘肃、青海、宁夏、陕西、四川、云南、山西、河北、山东、河南、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津等18个省(直辖市、自治区)约715个县[7]。历史上,这些区域曾经森林茂密、水草丰腴,自然风景优美。司马光在《资治通鉴》中描写盛唐时期陕甘一带为 “闾阎相望,桑麻翳野”[8]。但因战乱和大规模开垦、灾害等原因,这些地区林草植被遭到严重破坏,生态系统退化,自然生态失衡,经济发展落后,民生问题突出。

1.1 绿化现状

党中央、国务院高度重视旱区生态建设和保护工作,先后实施了“三北”防护林、退耕还林、京津风沙源治理、天然林保护、太行山绿化等重大林草生态修复和绿化工程,经过坚持不懈地努力,旱区生态环境明显改善,取得了显著的生态效益、经济效益和社会效益。

1.2.1扩大林草植被资源 拓展绿色生态空间

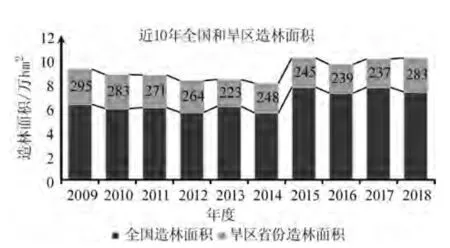

自2009年起至2018年,全国10年造林(包括人工造林、飞播造林、封山育林、人工更新和退化林修复等)面积达6 528.2万hm2,其中旱区造林2 588.2万hm2[9-10],占比39.6%。“十三五”前3年,完成造林任务2 218.4万hm2,其中:人工造林1 179.7万hm2,旱区人工造林518.7万hm2,占同期全国人工造林任务的44.0%(图1)。陕西北部的黄土高原和毛乌素沙地是典型的干旱半干旱区,自1999年起,经过20年的造林绿化,林草植被快速增加,生态环境显著改善,仅延安市累计退耕还林面积就达到71.8万hm2,森林覆盖率提高19个百分点(1)国家林业和草原局.西北调查规划设计院.延安市森林资源规划设计调查报告.2019.。榆林市地处毛乌素沙地南缘与黄土高原过渡地带,通过大规模造林绿化治沙治土,森林覆盖率达到35%以上(2)陕西省榆林市人民政府.榆林市国家森林城市建设总体规划(2017—2026年).2017.,将陕西森林线向北延伸了400km,实现了由“沙进人退”到“绿进沙退”的绿色逆转。

图1 2009—2018年全国和旱区造林分布Fig.1 2009—2018 Distribution and trend of afforestation in the country and arid areas

1.2.2统筹城乡造林绿化 打造健康宜居生态系统

实施乡村振兴战略以来,全国上下积极创建森林城市、绿化模范城市,协同城乡造林和部门绿化,推进公路、铁路、河渠、堤坝、居民区和河流湖泊沿岸绿化美化,成片建设城乡森林和绿地,连通城乡森林和绿廊,建设生态宜居的城乡复合生态系统。目前,全国国家森林城市达194个,其中28个分布于旱区。全国21个省份开展了省级森林城市创建活动,11个省份规划建设森林城市群[11],城市建成区绿化覆盖率、绿地率已分别达到37.34%和41.11%[12],建成了一批森林县城、森林小镇和森林村庄示范点。北京、天津、河北、山西等积极实施乡村绿化美化,建设森林乡村、绿色村庄、绿色村居等,被认定国家森林乡村的有7 586个。城乡一体、健康宜人的生态系统的构建,提高了居民生活质量,增强了群众植绿、护绿、爱绿意识和生态文明素质。

1.2.3围绕优势资源 积极发展特色林果业

旱区拥有丰富的土地资源和得天独厚的光热资源,为特色林果业发展提供了有利的自然条件。旱区各省份地方财政安排专项资金积极培育名优特色经济林产业,核桃、红枣、杏、花椒、苹果、石榴、葡萄等特色林果品类丰富,门槛低,生态、社会和经济效益较为显著。2018年,陕西省种植苹果59.6万hm2,产量达1 008.7万t,种植面积约占全世界苹果面积的1/6,年产值突破498亿元[13]。新疆维吾尔自治区林果种植面积达144.5万hm2,约占全国林果总面积的12%以上,干鲜果年产量超过785.3万t,年产值突破540亿元,农民人均年林果纯收入3 740.7元,占农民人均可支配收入的38.25%(3)国家林业和草原局西北调查规划设计院.新疆维吾尔自治区林果业提质增效调查报告.2018.。目前,我国旱区已初步形成了黄土高原、新疆绿洲、燕山山地三大特色林果产业带,依靠林果业,1 500万人实现了稳定脱贫,林果业对群众稳定脱贫贡献率达到27%。

1.2.4适地适树 遵循旱区规律 大力培育灌木林

灌木具有耐旱寒、耗水量小,成活率高、成林快等特点,是旱区造林绿化的重要树种。在旱区广袤浩瀚的国土空间,普遍生长着柠条、沙棘、柽柳、梭梭、白刺等灌木,灌木林构成旱区自然生态系统的重要组成部分,是我国旱寒区重要的森林群落,具有特殊的生态功能。根据第八次森林资源清查结果,全国灌木林面积达5 590万hm2(不含经济灌木林),占林地面积的18%[14],主要分布在西部旱区和高寒山地。近年来,旱区平均每年灌木造林面积达67万hm2以上,内蒙古、新疆、甘肃等省份,灌木造林绿化面积占造林总面积的60%以上,对旱区生态保护和建设发挥着不可替代的作用。

1.1 造林条件优渥 绿化潜力巨大

旱区是我国实施造林绿化和生态修复的主战场,拥有丰富的战略后备资源。旱区国土面积占全国的47.1%,林地面积占全国的38.8%,人均林地0.57hm2,是全国人均0.23hm2的2.5倍,人均水资源量达2 842m3,是全国人均1 972 m3的1.4倍[9]。丰富的造林用地资源,广阔的绿化空间和优越的光热资源,为林草资源培育和生态保护修复提供了巨大的环境空间和有利条件。

旱区造林绿化发展潜力主要有4个方面。一是森林面积增长潜力巨大。旱区现有宜林地2 213万hm2,无立木林地541万hm2,通过科学实施造林绿化,加大科技支撑和资金投入,加强新造林管理,按照50%成林率[15],到2030年可新增森林面积1 377.6万hm2,贡献森林覆盖率1.4个百分点。二是森林质量提升潜力巨大。旱区森林面积7 278.3万hm2,其中人工林面积1 192.8万hm2,乔木林每公顷蓄积量为52.8 m3[16],林木平均胸径明显偏低。在有条件的地方采用森林抚育、退化林改造、节水灌溉、科学施肥等措施,充分利用旱区光热丰富的资源优势,加强森林经营,提高林地生产力,每公顷森林蓄积量将提高1倍。到2030年,可增加森林蓄积4.2亿m3。三是退化林修复改造潜力巨大。旱区现有1 646万hm2次生林和农牧场防护林亟需修复改造,以提升森林生态防护功能。同时,加强旱区灌木林经营改造,科学经营培育特色灌木经果林,可以提升灌木林经济和生态效益。四是技术推广应用潜力巨大。积极推广抗旱造林、节水灌溉技术及植物生长调节剂,应用优良耐旱耐寒树种,采用现代装备,提高管理水平,扩展造林绿化范围,将有望提高旱区困难立地条件的造林成活率和成林率。此外,通过应用先进科学技术,重视自然修复,模拟森林自然演替,采用多种方式和途径,因地制宜、适地适树,营造混交林,以水定林,发展雨养森林,旱区造林绿化范围将跳出宜林地的束缚,向中高山、荒漠、戈壁进军,大大拓展国土绿化空间。

2 旱区造林绿化面临的主要问题

目前,旱区造林绿化虽取得了令人瞩目的成绩,但也存在一些值得重视和亟待解决的问题:

一是旱区降雨量少、蒸发量大,水分条件是造林绿化的关键制约因素。旱区水资源总量不足,生产生活用水与生态用水矛盾突出。

二是生态保护与生态产业融合不足,单一产业多,林业产业初级生产多,产业链深度开发少。

三是旱区自然条件严酷,生态环境脆弱,风蚀水蚀严重,土壤瘠薄,立地条件差,造林绿化难度大,成活率、成林率低。根据长期调查,西北旱区近10年人工造林平均保存率为77.2%,平均成林率为36.0%[17]。

四是造林手段单一,先进技术应用推广不够,模式粗放,抗旱节水树种选择不科学,人工林多,纯林多,对自然修复重视不够。

五是新造林管护程度低,干旱、风沙、霜冻等自然灾害严重,部分地块鼠兔害和人畜破坏严重,新造林管护、林地苗木抚育以及补植补造等管理措施跟不上。

六是造林标准过低,资金投入不足,加之劳动力、苗木等成本不断上涨[18],造林绿化资金缺口越来越大,一定程度上影响了造林绿化任务的实现。

3 旱区造林绿化战略布局

3.3 国土生态战略格局

根据国家级主体功能区规划,我国旱区大多处于禁止开发区或限制开发区,是国土生态空间的重点分布区域,国土生态战略格局有青藏高原生态屏障、黄土高原生态屏障、北方防沙带、丝绸之路生态防护带以及自然保护地、重点生态功能区。旱区主要发展方向就是提供生态产品,发展的重要内容是生态保护修复,造林绿化、增强生态产品生产能力是其重要发展任务[19]。

3.3 造林绿化布局

根据气候条件,将我国旱区划分为半干旱、干旱和极干旱3个气候区,结合大地势和气候带进一步区划为温带、暖温带的半干旱、干旱、极干旱区,青藏高原亚寒带、温带半干旱、干旱、极干旱区等11个类型区。在此基础上,综合地形、植被因子以及经济社会条件,进一步区划125个造林绿化类型[20]。

根据造林绿化类型区域生态环境特点、生态工程覆盖情况和建设成效,分区分类施策,对不同造林绿化区域的建设内容和措施优化组合,并提出相应的推广应用技术模式。

3.2.1干旱区

干旱区是我国荒漠化、沙化集中分布区、重要沙尘源区和北方的重要生态屏障。干旱区的造林绿化应以增加林草资源总量,提高生态系统服务功能为目标,遵循乔灌草结合,宜草则草、宜林则林、宜荒则荒的原则,充分发挥自然生态系统的自我修复能力,扩大林草植被[21]。

要以治理和恢复退化草地、防沙治沙为重点,以实施退耕还林还草、退牧还草、三北防护林体系建设等工程为重点,坚持封禁保护在先,大力封沙育林育草,先封后植,全面保护天然植被;应以灌木和旱生植物为主,飞封造并举,积极扩大林草植被[22]。

在内蒙古西部、塔里木河荒漠化防治区等荒漠化草原和荒漠区,应以自然恢复为主,实施封禁保护、围封禁牧,飞播种草等综合措施,积极发展沙柳、沙棘、柠条、干果等林沙产业,实现沙漠增绿、农牧民增收[23]。

在河西走廊、柴达木盆地和塔里木河上游等沙漠绿洲区,应实施防护林体系等工程,保护天然植被,恢复和建设“沙漠—绿洲过渡带”与“绿色走廊”;合理分配河流上、中、下游水资源,严格控制地下水开采,积极发展高效节水林业和沙产业,保证合理生态用水[24]。

3.2.2半干旱区

半干旱区水热条件相对较好,是我国农牧交错区,却也是水土流失最严重的区域。应以水土保护和防沙治沙为主要目标,充分利用天然降水,实施雨养森林,大力推进退耕还林、治沙造林、防护林体系和水土流失治理,积极发展特色经济林,稳步推进绿色沙产业,提高农牧民收入[25]。

在内蒙古中东部典型草原核心区、新疆伊犁河谷等地区,应保护草原植被,实施草原休牧、轮牧,有条件的地区应建设节水高效灌溉饲草料基地。

在内蒙古浑善达克、科尔沁和毛乌素等沙地及沙漠边缘地区应加快造林绿化进程,巩固现有治沙工程成果,实施风沙源治理和退化林带修复,大力开展种植沙生灌木为主要内容的“锁边”工程,以保护修复草原植被,实现草畜平衡。在生态极度恶化的草地沙化区,应积极实施封沙禁牧和封禁保护。

在河北、山西、陕西北部、宁夏中部等农牧交错区,应继续推进京津风沙源治理和三北防护林体系建设,加强农田林网建设和水源地水源涵养工程建设,巩固和扩大退耕还林成果[26]。

在黄土高原丘陵沟壑区,应以小流域为单元,支流为骨架,采取集中连片的陡坡退耕还林还草,沟道植树种草等措施,规模营造水土保持林和生态经济林。

3.2.3极干旱区

极干旱区绿洲人口分布密集,水资源供需矛盾突出。造林绿化应以维护绿洲安全,积极保护天然植被为基本要求,遵循封育保护为主,人工造林为辅的原则,将防护林与经济林相结合,乔灌草结合,灌草为主。应坚持因水制宜、以水定林的水资源可持续利用方针,选择抗旱性强、低耗水的树种,应用节水灌溉技术和土壤保水技术,推广滴灌、覆盖保墒等技术,限制高耗水树种的种植比例,禁止大水漫灌。

在沙漠、戈壁边缘,应营造防风固沙锁边林带。在绿洲外围,建议统筹建设大型综合防护林体系,合理配置廊带片网,扩大绿洲范围。绿洲内部应科学确定农田防护林、防风固沙林、经济林的比例,统筹兼顾三大效益。

4 旱区造林绿化的对策

4.4 开展大规模国土绿化

旱区国土造林绿化应根据旱区地广人稀、集中连片、便于规模治理的特点,组织实施重大生态工程,集中力量推进生态修复。在实施好天然林保护修复、退耕还林、三北防护林体系建设、京津风沙源治理、太行山绿化等重大生态修复工程的基础上,旱区各地应结合本地实际情况,围绕增绿增质增效,谋划启动一批地方造林绿化工程,应以国家工程为骨干,优化整合地方工程,鼓励企业投资进行造林绿化,大规模地开展旱区造林绿化和生态修复。此外,还要充分利用互联网等新媒体、新平台,全国动员、全民动手、全社会共同参与,组织动员各行业部门、城乡居民和全社会力量推进大规模国土绿化行动,坚定不移地走生态优先、绿色发展之路。

4.4 山水林田湖草系统推进造林绿化

总书记强调,“山水林田湖草”是一个生命共同体,林草资源与其他生态要素之间是唇齿相依的共生关系。将山水林田湖草作为一个生命共同体,运用系统思想做好国土治理绿化的顶层设计,将造林绿化与治山、治水、治沟和湖田绿化统筹考虑,采取优先保护、生态修复等措施,将人工植树种草与绿化美化相结合,林草工程与其他措施相结合,整体规划布局。应以规划为引领,系统平衡好国土空间规划、区域规划、流域规划、专项规划等之间的关系,统筹推进“多规合一”。全面推进山区、沙区、平原、城市、乡村的造林绿化工程,科学区划生态公益林和商品林,合理布局。对生态功能重要和脆弱地区以自然恢复为主,人工造林绿化为辅,构建人与自然和谐共生的格局,整体提升旱区生态系统服务功能。

4.4 科学实施旱区造林绿化工程

旱区造林绿化的经验和教训反复证明了,必须将遵循科学的规律贯穿于造林绿化的全过程。造林难度越来越大,成林越来越困难,已成为我国当前生态建设和国土造林绿化的新常态[27]。推进旱区国土绿化,一要坚持尊重自然、顺应自然,保护优先、自然恢复为主的原则,使人工促进与自然修复并举;二要坚持“量水而行”、以水定林,使雨养森林与节水造林相结合;三要坚持因地制宜,适地适树,乔灌草结合,分区分类施策,优先发展灌木林;四要应用先进的造林绿化与生态修复技术,造林管护并重;五不破坏旱区自然生境和原生植被,不盲目引进外来树种、草种,选择对人居环境友好的树种;六不破坏和浪费水资源。

此外,应加强造林绿化的科学研究和技术创新,重点开展“山水林田湖草”系统理论、旱区生态修复理论、天然和人工林草植被恢复重建理论、雨养森林基础理论等研究,进行不同造林类型区域土地立地条件的分类和质量评价,开展造林绿化节水技术、土壤保水技术、林地灌溉技术的研发及其技术模式的组装配套,大力选育适宜旱区国土绿化的植物良种,推广应用抗旱造林绿化技术,培育耐旱、抗寒、抗盐、抗病虫害、低耗水的林木良种。例如,旱区盐碱化土地面积较大,盐碱地造林可利用植物生理特性及抗盐性进行树种选择,采取客土置换,局部改良土壤,起垄筑台抬高地表,挖沟排水,覆膜阻隔等工程措施[28-29],对盐碱地造林绿化发挥作用。同时,还要鼓励发展旱区生物质能和农用林业。

4.4 完善资金保障机制

旱区造林绿化和生态保护修复是一项重要的社会公益事业,事关人民群众的福祉,应加大中央和地方公共财政支持力度,通过中央财政转移支付、生态补偿资金等,将营造生态林纳入全额预算,全面实施造林、抚育、良种和林业科技推广补贴制度,通过差别化管理提高中央资金补助标准。建议将森林植被恢复费集中用于旱区造林绿化[5]。同时,应加大对国土绿化节水灌溉的支持力度,降低或豁免生态用水的水资源费,将造林绿化节水灌溉设施纳入农机具补贴范围[16]。

4.4 协调兼顾生态修复与产业发展

应科学调整旱区林种、树种结构,采用乡土树种,营造混交林,尊重农牧民意愿,大力发展具有区域优势的林果草业、林下经济等特色产业;完善资金补助、税费减免、土地流转等激励政策,调动社会各界和多种经济成分投身旱区造林绿化的积极性;开发旱区森林旅游、生态观光等项目,大力培育旱区生物能源林,发展灌木林资源的科学经营和合理利用,实现增绿增收、绿化致富。

4.4 建立领导干部绿化考核问责制度

领导干部要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展观,充分发挥各级绿化委员会组织领导区域造林绿化的职能,加强对旱区绿化的组织领导。应建立领导干部造林绿化考核问责制度,制定和完善考核体系与办法,将造林绿化作为旱区地方各级党委、政府和主要负责人任期目标责任制和年度考核的重要内容,对造林绿化年度工作目标任务完成情况、资金投入使用情况、公众满意程度等相关方面开展考核。同时,应实施领导干部绿化成效损害责任追究制度:造林绿化责任没有落实、年度目标任务未完成、考核不合格的县市,党政主要负责人和相关领导班子成员不得评优评先;对造林绿化遭受严重破坏负有责任的干部,不得提拔使用或者转任重要职务;对破坏绿化,存在损毁、砍伐林木等行为的干部,应依纪依法严格问责、终身追责[30]。

——近自然造林开先河