从数学知识到数据素养

——“共享单车中的数学问题”教学实践与思考

□陈庆橹

现实生活中蕴含大量的数学信息,诸多现实现象、热点话题、疑难问题都可以进入我们的数学课堂。那么,怎样的现实话题适合数学拓展课教学?选择现实话题中的哪个角度作为教学内容?组织怎样的学习活动促进目标的落实?“现实话题类”拓展课的课堂应以怎样的程序推进?带着这些问题,笔者进行了“共享单车中的数学问题”的教学实践。

【教学实践】

(一)热点话题引入,提出讨论视角

现实话题涉及的领域非常广,以“共享单车”为例,与之相关的内容可以有统计、商业、博弈、设计、环境等。如何将其转化为教学素材?教师需要从复杂的现实问题中去选择恰当的问题,引导学生展开数学思维,解决数学问题,做出数学决策。

1.基于经验,初步感知

课始,教师呈现杭州市地铁路线图,请学生结合生活经验,判断哪些地铁站共享单车使用量比较大并说明原因。

学生凭借生活经验,得出相关结论:景区、商场人流量大,因此龙翔桥、凤起路等地铁站共享单车的使用量较大。

2.制造冲突,提出问题

教师呈现2017年发布的《杭州ofo出行大数据》中的部分统计图,引导学生解读信息。

师:在这张图中,你能获得哪些信息?

生:杭州地铁站共享单车使用量第1名是文泽路站。

获取的信息与已有经验判断产生冲突,这种冲突让学生产生“不能凭经验,要用数据说话”的感悟,并提出“文泽路站单车使用量为什么这么大”的问题。

这张图有别于教材中呈现的规范统计图,多样变化的数据呈现,有利于学生读图能力的提高。

(二)聚焦核心问题,充分交流辨析

现实话题选择的素材不同,承载的数学能力也不同,本节课选择的素材为统计领域的素材,力图让学生经历“收集数据、整理数据、分析数据、应用数据”的全过程,聚焦“原因推断”“数据应用”,发展学生的数据分析观念。

1.基于数据,深入分析

学生对于统计结果的原因推断往往处于浅层,教师不应满足于学生的浅尝辄止,而是提供深入分析的路径:信息收集→信息共享→原因聚焦→原因佐证,引导学生将原因推断由散到聚、由浅入深,探究现象背后的本质,加强数据分析。

(1)信息收集

《义务教育数学课程标准(2011年版)》明确指出:“数学课程的设计与实施应根据实际情况合理地运用现代信息技术,要注意信息技术与课程内容的整合,注重实效。”

当教师把“文泽路站单车使用量为什么会最高”“为了了解原因,我们可以做些什么”这些问题抛给学生时,学生“调查研究”的意识被唤起:实地勘察、人群访问、网络查询等。同时,学生自主想到

利用互联网、借助App去收集信息。任务布置:

①利用iPad,选择合适的App,寻找信息、探知原因。

②小组交流,共享信息、分析原因。

(2)信息共享

如果说“信息收集”是个体的独立思考,那么“信息共享”就是集体智慧的碰撞,通过共享,学生之间相互借鉴收集到的信息内容,相互借鉴收集信息的方法。

生:我用“浏览器”,打开搜索引擎“百度”,输入“文泽路站”,看到了很多租房信息。从租房信息中,可以推断文泽路站周围人流量很大。

生:我也用“浏览器”,打开搜索引擎“百度”,输入“文泽路站”,找到“文泽路站百度百科”。百度百科向我们介绍了文泽路站出入口信息及周边地点,运营时间和公交换乘。各出入口接驳公交路线有27条,非常多。

生:我用“地图”,搜索栏输入“文泽路站”,发现文泽路站往北,有很多大学;往西,有金沙天街购物中心;往南也有一些学校;往东北,还有很多大学。我觉得有大学,有购物中心,人一定会很多,骑单车的人也一定很多。

在学生交流的过程中,教师整理学生收集的信息,形成如右图板书。

(3)原因聚焦

在“信息共享”环节,学生找到了“租房信息”“购物中心”“很多大学”等信息,如果分析仅停留于此,显然是浅层表面的。如何引导学生深入思考,触及原因推断分析呢?

师:这些因素中,有没有哪个因素特别关键,使得“文泽路站”单车使用量这么大?

1) 扩散段下游、导流片①D下游和导流片①B附近产生流动分离,整流蜂窝器能有效发挥整流作用,湍流强度减弱;

学生聚焦“大学”,并分享观点。

生:虽然人流量大是单车使用量大的基础,但不存在必然联系,如火车站、机场等,人也多,但他们对共享单车没有需求。

生:大学生年轻时尚,接受新鲜事物能力强,经济条件有限,共享单车可以带他们去更远的地方。

生:大学城面积挺大,步行不方便,但距离又不至于要开车,所以单车是最好的代步工具。

根据“由散到聚”“由浅入深”的回答,形成板书,学生体会到造成大学周边单车使用量多的根本原因在于大学生“经济条件有限”“年轻时尚”“易接受新事物”等人群特征,以及大学内的空间大小最适合用单车做代步工具。

(4)原因佐证

是否所有大学城单车使用量都很高呢?教师组织学生利用iPad浏览《杭州ofo出行大数据》,在“最热出发区域”及“往返频率最高”热力图中学生发现,除了下沙大学城外,“浙江大学紫金港校区”“中医药大学”热力值也非常高,且与商业资源不呈正相关。这样的发现进一步佐证了前面的原因推断思路,同时发展了学生的读图能力。

2.利用数据,做出决策

统计的价值何在?其中一个很重要的价值就是辅助统计者做出科学决策。

师:ofo公司为什么要收集、整理并分析这些数据?

生:这些数据可以帮助他们做出一些决定。如哪个地方的单车可以多投放一些,根据人群的特征,设计让这群人喜欢的单车。

师:是啊,在“共享单车”界有这么一句话——“你以为你在找它,其实是它在找你”。通过大数据采集,进行数据分析,知道用户在哪儿,就把单车投放在那儿。

任务布置:如果你是ofo老板,有1500辆单车,把“以此站为起点的使用量”作为投放依据,前五名的站点,你会如何投放?

学生根据信息,综合运用“比”“估算”等知识做出决策。由于思考的角度不同,适用的策略不同,得到的结果不唯一,言之有理即可。

3.相关数据,立体感受

单一信息的获取难度不大,但是多个信息的整合呈现,则会有更多值得挖掘的信息解读与分析。学生可以通过数据之间的关系,得出更多的推断信息。

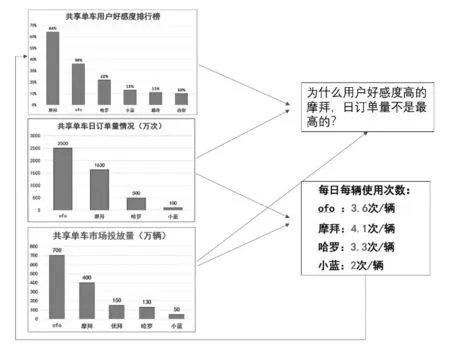

例如:教师依次呈现“日订单量”“用户好感度”,引导学生读取信息。

接着,呈现“日订单量”“好感度”两幅统计图,启发学生自主提出问题——“为什么用户好感度高的摩拜,日订单量不是最高的?”并作原因推断。

然后,呈现“市场投放量”统计图,再次比较“日订单量”“市场投放量”,获得新信息——“每日每辆使用次数”。

最后,比较“每日每辆使用次数”与“用户好感度”,发现二者信息匹配度好,可以用“每日每辆使用次数”的高低来说明“用户好感度”的高低。

通过“比较提出问题—计算获得新信息—再次观察比较新旧信息,发现信息之间相互验证的关系”这一过程,学生充分体会到,数据与数据之间是有联系的,学生信息整合的能力得到了提高。

(三)话题反思延伸,引发新的问题

现实话题涉及的问题往往是丰富而复杂的,甚至是跨学科的。因此,一节课不可能涵盖这个话题的所有内容。教学应为学生打开一个学习研究的窗口,启发并鼓励学生围绕话题提出自己想研究的问题。

师:关于“共享单车”这一话题,你还想研究什么?

生:共享单车需要公司前期成本投入。那么,一辆单车需被借租几次才能达到收支平衡?

生:我发现每个地方投放的单车数量是不同的。那么,一个区域投放的单车数量是如何计算得出的?

生:杭州地区共享单车使用量最大的是大学,其他城市也是如此吗?有没有特殊的情况存在?

生:现在共享单车泛滥,都出现了“共享单车之墓”,为什么会这样?

学生提出的问题十分丰富,涉及“成本利润”“市场运营”“结论适用性”“制度与道德”等诸多“延伸性”问题,从而衍生新的拓展内容,形成以“共享单车”为话题的课程序列,有待后续研究。

【教学反思】

(一)“现实话题类”数学拓展课的基本模型

(二)“现实话题类”数学拓展课的教学思考

思考一:选择怎样的现实话题?

策略:蕴含丰富内容,凸显话题内涵

现实话题由于其真实性、时效性,往往更容易为学生所关注,甚至能够引发学生家长、教师、社会人士的共同讨论与思考。但不是任何一个现实话题,都可以作为数学教学的素材。我们需要思考:话题背后是否有足够的数学内容?这些内容是否蕴含可挖掘的数学思想方法或可积累的数学活动经验?哪个年级的学生有能力通过这些素材体会数学思想,积累活动经验?对照以上问题,显然,“共享单车”话题是合适的数学拓展课教学素材,共享单车的租金,指向“问题解决”;共享单车的定价,指向“模型思想”;共享单车大数据,指向“数学分析观念”;等等。

思考二:诸多目标如何取舍?

策略:立足长效目标,关注素养发展

笔者在试教中曾设计这样一个任务:结合单车成本因素和自己了解的生活实际,小组商量确定A、B单车可能的租金以及A、B单车每日每辆单车的使用次数,计算一辆单车一年(365天)可以获得的利润。由于数据的真实、复杂,计算成了教学的重心。目标究竟定位于计算能力、问题解决能力,还是数学分析观念培养?如何取舍?最终,我们降低了计算难度,把能对学生今后学习生活产生深远影响的“数据分析观念”作为重点,与“提升信息素养”“提升应用意识”一并作为本节课的核心目标,有效实现了从单一的数学知识能力到综合素养提高的华丽转型。