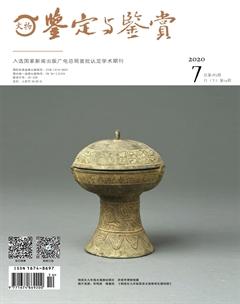

清四家书法作品赏析

张蒙

摘 要:清中期书学成风,大量金石碑版出土,众书家从中汲取北碑苍劲老辣之意,以改董、赵靡弱之风,促成碑学兴起。在此背景下涌现大量的书法家,其中以刘墉、翁方纲、铁保、成亲王的成就最高,被称为“清四家”,代表了清中期帖学鼎盛时期的书法水平。文章择选新乡市博物馆馆藏“清四家”书法作品若干幅,以供众人品鉴。

关键词:北碑;“清四家”;书法

满清入关之后为稳固政治,推行“崇儒重道”“文教为先”,康熙帝酷爱董其昌,乾隆帝尤爱赵孟頫,清初期诸帝的个人爱好左右了当时书坛的风尚,清中期书学成风,极大地推动了帖学进入繁荣时期。此时大量金石碑版出土,众书家从中汲取北碑苍劲老辣之意,改董、赵靡弱之风,促成碑学兴起。在此背景下涌现出大量的书法家,其中以刘墉、翁方纲、铁保、成亲王的成就最高,被称为“清四家”,代表了清中期帖学鼎盛时期的书法水平。新乡市博物馆藏有“清四家”书法作品若干幅,现择其善者,供众人品鉴。

1 刘墉及其书法作品

刘墉(1719—1804),字崇如,号石庵,又号青原、香岩、东武、穆庵、溟华、日观峰道人等,刘统勋(清代著名书法家)之子,山东诸城人。乾隆十六年(1751)中进士,改翰林院庶吉士,敕授羽林郎,官至体仁阁大学士,卒后赠太子太保,谥号“文清”。刘墉是清代著名的帖学大家,被称为“浓墨宰相”,清代徐珂《清稗类钞》记载:“诸城刘文清书法,论者譬之以黄钟大吕之音,清庙明堂之器,推为一代书家之冠。盖以其融会历代诸大家书法而自成一家。”刘墉学书少承家学,初学赵孟頫、董其昌,珠圆玉润;中年之后学苏轼,笔力雄健;老年则归于平淡,人书俱老,且开始关注北朝碑版。其书字体丰肥,墨色饱满沉郁,主张要学古出新,康有为曾赞曰:“近世行草书作浑厚一路,未有能出石庵之范围者。”刘墉家有三姬,常为其代笔,可以以假乱真,刘墉晚年代笔作品较多,署名“石庵”及“长脚石庵”印者,多为代笔;署“瑛梦禅”或“飞腾绮丽”,亦为其妾所书。刘墉存世作品不多,多为中、后期所作。

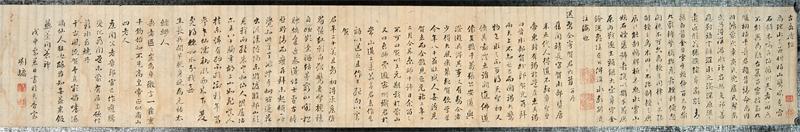

刘墉行楷书手卷(图1),纸质,纵95厘米,横195厘米,二级品。书法内容分两部分,第一部分节选自唐李公佐所撰传奇小说《古岳渎经》中大禹治水的内容:“禹理水,三至桐柏山,惊风走雷,石号木鸣,五伯拥川,天老肃兵,不能兴。禹怒,召集百灵,搜命夔龙。桐柏千君长稽首请命。禹因囚鸿蒙氏,章商氏,兜卢氏,犁娄氏。乃获淮涡水神,名无支祁,善应对言语,辨江淮之浅深,原隰之远近。形若猿猴,缩鼻高额,青躯自首,金目雪牙。颈伸百尺,力逾九象,搏击腾踔疾奔,轻利倏忽,闻视不可久。禹授之章律,不能制;授之鸟木由,不能制;授之庚辰,能制。鸱脾桓木魅水灵山袄石怪,奔号聚绕,以数千载。庚辰以战逐去。颈锁大索,鼻穿金铃,徙淮阴之龟山之足下。俾淮水永安流注海也。”所书内容略有改动。第二部分选自苏轼《送乔仝寄贺君六首(并序)》:“旧闻靖长官、贺水部,皆唐末五代人,得道不死。章圣皇帝东封,有谒于道左者,其谒云晋水部员外郎贺亢,再拜而去,上不知也……不惊渤澥桑田变,来看龟蒙漏泽春。曾谒东封玉辂尘,幅巾短褐亦逡巡。行宫夜奏空名姓,怅望云霞缥缈人。垂老区区岂为身,微言一发重千钧。始知不见高皇帝,正似商山四老人。旧闻父老晋郎官,已作飞腾变化看。闻道东蒙有居处,愿供薪水看烧丹。千古风流贺季真,最怜嗜酒谪仙人。狂吟醉舞知无益,粟饭藜羹间养神。”所书内容略有改动。下款“戊申处暑日书于天香室,刘墉”。下钤印两方,上白文方印“刘墉之印”,下朱文方印“东武”,另有朱文印两方“日观后半道人”“蒲竭山房”。由署款可知,该幅行楷书手卷作于戊申年即乾隆五十三年(1788)处暑日(二十四节气之一),此时刘墉70岁。本卷书法时为行书时为楷书,率意为之,功力深厚,有洒脱肆意、清朗旷达之意,是“集帖学大成”之作。

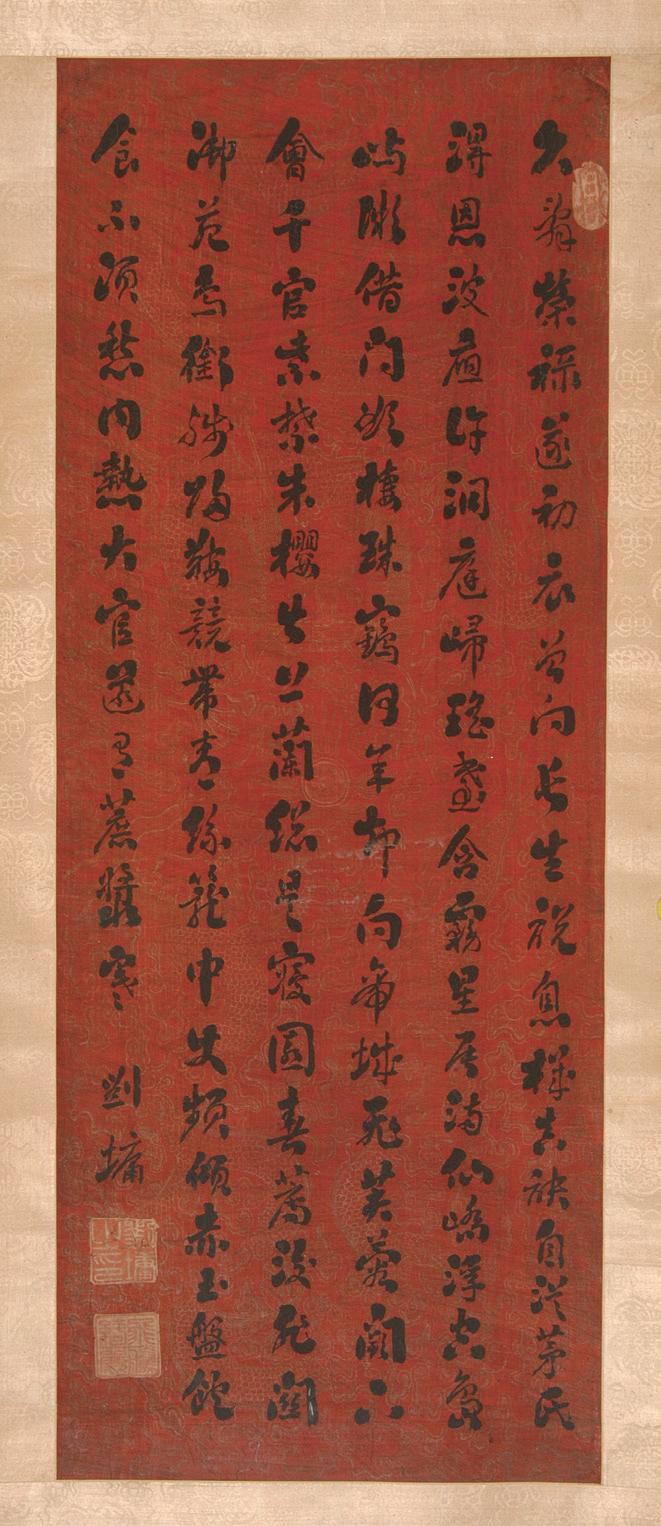

刘墉行书条轴(图2),纸质,纵113厘米,横43厘米,二级品。内容为诗二首,第一首选自唐李白《送贺监归四明应制》:“久辞荣禄遂初衣,曾向长生说息机。真诀自从茅氏得,恩波宁阻洞庭归。瑶台含雾星辰满,仙峤浮空岛屿微。借问欲栖珠树鹤,何年却向帝城飞。”第二首选自唐王维《敕赐百官樱桃》:“芙蓉阙下会千官,紫禁朱樱出上阑。才是寝园春荐后,非关御苑鸟衔残。归鞍竞带青丝笼,中使频倾赤玉盘。饱食不须愁内热,大官还有蔗浆寒。”署款“刘墉”。下有白文方印“刘墉之印”,朱文方印“飞腾绮丽”。此条轴书法有肉无骨,有柔无刚,丰肥过之,欠缺浑厚,应为刘墉姬妾代笔所作。

2 翁方纲及其书法作品

翁方纲(1733—1818),字正三,号覃溪,晚号苏斋,大兴人(今北京),曾任内阁学士、鸿肪寺卿及广东、江西、山东学政等,政治上虽建树不大,但一生勤于读书,是乾嘉时期著名的书法家、金石学家、诗人。他提倡学习唐碑,重视对金石碑版的研究,精于金石鉴定,著述颇多。他于诗学一道亦有心得,反对空虚无物的诗风,提倡敦厚缜密的“肌理”说,与其“以古人为师,以质厚为本”的书学主张相合。翁方纲初学颜真卿、欧阳询、虞世南,受赵孟頫、董其昌之风影响,其书法圆滑严谨;中期书法仍以帖学为主,但主张由唐入晋,以晋为宗,开始接触金石碑版,碑学思想逐渐诞生,书法虽仍圆美,但碑学的苍劲已现端倪;晚年更加注重碑学,不断将碑学思想融入帖学之中,对促进清末碑学的兴起有很大的推动作用,叶德辉认为清四家中“惟翁有碑法,余皆帖学”。但翁方纲是忠实的摹古派,要笔笔肖似古人,被嘲讽“无一笔是自己”。

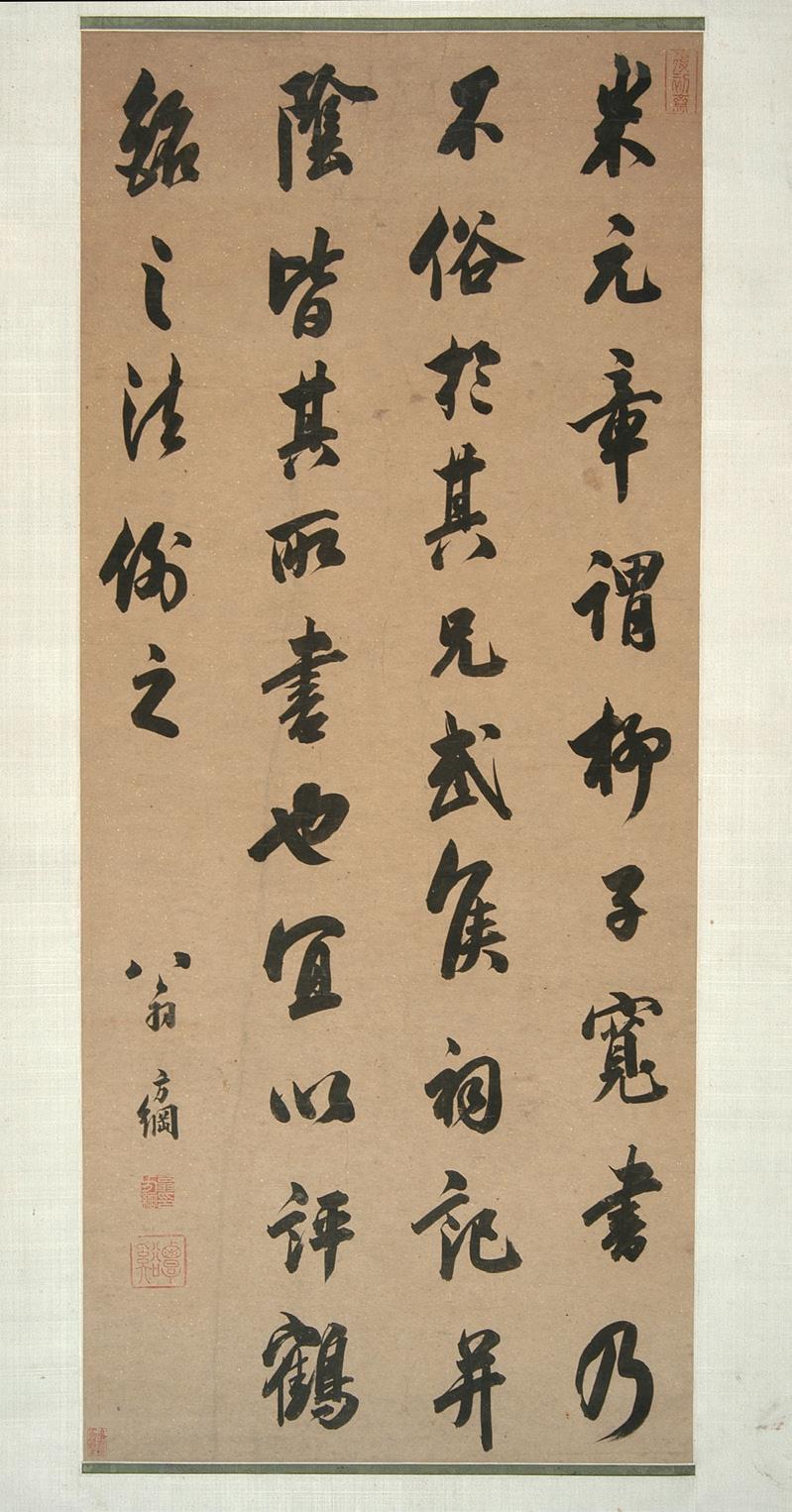

翁方纲行书条轴(图3),纸质,纵125厘米,横54厘米,二级品。内容为:“米元章谓柳子宽书乃不俗于其兄,武侯词记并阴,皆其所书也,宜以评鹤铭之法例之。翁方纲”。白文方印“翁方纲印”,朱文方印“覃溪”,引首朱文方印“后初斋”。此行书条轴笔墨饱满浑厚,似有颜真卿、苏轼笔意,应为其中期作品。

3 铁保及其书法作品

铁保(1752—1824),字冶亭、铁卿,号梅庵、梅翁,满洲正黄旗人,是著名的书法家、诗人,曾任吏部侍郎、礼部侍郎、山东巡抚、两江总督、内阁学士等职。《清史稿·铁保传》中称其率意天真,常替部下承担责任。铁保的祖辈皆为武官,至铁保方转武为文,他生性聪颖,在研习汉族文化方面造诣颇深,乾隆三十七年(1772)20岁的铁保考中进士,年少有才,深受乾隆帝的器重。铁保喜搜集名人法帖,并辑录《人帖》四卷,尤善书法,著有《惟清斋字帖》《惟清斋临诸家字帖》等。其妻莹川,字如亭,满洲人,亦善书法,好诗文,精骑射,与铁保琴瑟相合。在书学方面,铁保提倡崇古但不泥古,强调真性情的艺术表达,体现出和谐自然的书法美学观,对书坛流行的赵孟頫、董其昌书风所带来的靡弱现象进行批判。铁保书法雄浑浓艳,骨力洞达,体势劲健,结构天成,有“八旗第一”之誉。

铁保行书条轴(图4),纸质,纵100.5厘米,横28厘米,三级品。书法内容选自董其昌《画禅室随笔》,内容略有改动,书“伯伦善闭关,自有韬世之致。故得与嵇阮辈并称。余饮不能三酌,而书此颂,又自笑也。铁保”,上钤白文方印“铁保私印”,下钤朱文方印“杲庵”。

4 成亲王及其书法作品

成親王即爱新觉罗·永瑆(1752—1823),字镜泉,号少庵,因皇太后赐给他陆机的《平复帖》,故又号诒晋斋主人,乾隆帝第十一子,为军机处行走,谥号哲。成亲王善书法,受父亲乾隆帝的影响,推崇赵孟頫并由之入手,临习达30余年。《清史稿·永瑆传》载:“永瑆幼工书,高宗爱之,每幸其府第。”得益于皇子的身份,他可遍览内府所藏大量书法真迹,心摹手写,为其后期法度森严、劲雅挺秀的书法风格打下了坚实的基础。然而众家之法也成了他书法道路上的禁锢,作品中不时流露出拘谨刻板之意。《息柯杂著》称:“诒晋斋书,素未究心,但知其从赵承旨上溯欧阳率更,虽偶涉诸家,终不离两家宗旨……篆隶亦有法度,盖书非一时,临非一家,不甚经意,而精神所寄。”成亲王与刘墉、翁方纲、铁保并称“清四家”,他所取得的成绩和赞誉一方面源于其皇子身份所获得的追捧;另一方面则是帖学衰落的见证。成亲王传世作品颇多,当时流行刻帖之风,其个人从帖有《诒晋斋书》《寿石斋藏帖》《诒晋斋巾箱帖》等。

成亲王篆书条轴(图5),纸质,纵72厘米,横42厘米,三级品。内容选自《列子·周穆王》“子列子曰:善为化者,其道密庸,其功同人。五帝之德,三王之功,未必尽智能之力,或由化如成也,畴得天测之哉。皇十一子”。下钤朱文方印“□□□□书自娱”。该幅条轴布局规整,法度谨严,充满华丽雍容、精致平和的贵族气息。