静脉溶栓联合介入疗法在急性脑梗死患者神经功能改善中的应用

李润雄 吴志强 罗根培

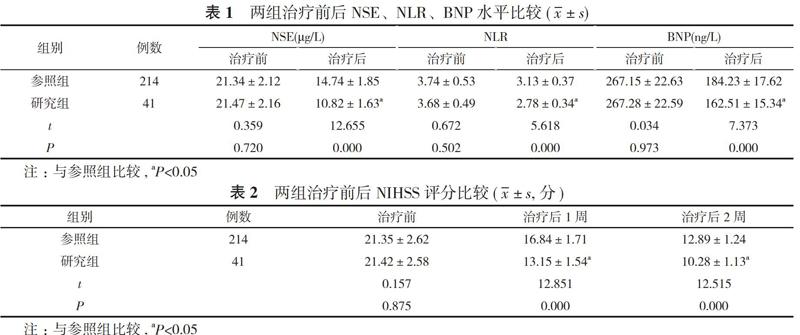

【摘要】 目的 探讨静脉溶栓联合介入疗法在急性脑梗死患者神经功能改善中的应用价值。方法 255例急性脑梗死患者, 按是否进行血管内治疗分为参照组(214例)和研究组(41例)。参照组采用静脉溶栓治疗, 研究组采用静脉溶栓联合介入疗法治疗(桥接治疗)或直接进行血管内治疗。比较两组治疗前后神经元特异性烯醇化酶(NSE)、中性粒细胞/淋巴细胞比值(NLR)、脑利钠肽(BNP)水平及美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分。结果 两组治疗前NSE、NLR、BNP水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 研究组NSE、NLR、BNP水平均低于参照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。两组治疗前NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1周、治疗后2周, 研究组患者的NIHSS评分分别为(13.15±1.54)、(10.28±1.13)分, 均低于参照组的(16.84±1.71)、(12.89±1.24)分, 差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 静脉溶栓联合介入疗法在急性脑梗死救治中的效果显著, 可改善患者神经功能损伤情况, 推广价值高。

【关键词】 静脉溶栓;介入疗法;桥接治疗;急性脑梗死;神经功能

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.26.016

流行病学数据显示重型心脑血管疾病全球发病率为115.61/10万, 其中急性脑梗死占60%~80%, 多发于>45岁中老年群体, 且>75岁老年患者死亡率极高[1]。临床对于该病的治疗手段有超急性期静脉溶栓、直接或桥接介入疗法、抗血小板治疗、他汀类药物治疗、脑保护治疗等, 均可取得一定疗效;其中直接或桥接介入疗法在2015年国际上开始广泛使用, 获得了阳性结果[2]。鉴于该病的高致残率特点, 在对症治疗的同时有效减少神经功能损伤, 是降低致残率及提升患者生存质量的关键。本文就此探讨静脉溶栓联合介入疗法在急性脑梗死患者中改善神经功能的应用价值, 总结如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取本院2018年1月~2019年12月救治的急性脑梗死患者255例, 按是否进行血管内治疗分为参照组(214例)和研究组(41例)。参照组中, 男109例, 女105例;年龄43~78岁, 平均年龄(59.61±6.13)岁;其中大脑中动脉闭塞107例, 大脑后动脉闭塞78例, 颈内动脉狭窄29例。研究组中, 男24例, 女17例;年龄45~79岁, 平均年龄(59.52±6.50)岁;其中大脑中动脉闭塞19例, 大脑后动脉闭塞15例, 颈内动脉狭窄7例。两组一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 纳入及排除标准 纳入标准:所有患者均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[3]中的脑梗死相关诊断标准, 联合CT及影像学检查确诊, 家属均知情并自愿加入研究。排除标准:若进行动脉溶栓, 参考静脉溶栓禁忌证标准;活动性出血或已知有出血倾向者;CT显示早期明确的前循环大面积脑梗死(超过大脑半球1/3);药物无法控制的严重高血压;预计生存期<90 d。

1. 3 方法 参照采用静脉溶栓治疗, 给予0.9 mg/kg阿替普酶(德国勃林格殷格翰制药公司, 注册证号S20160055)静脉注射, 首次注射为药物总量的10%, 剩余药物于1 h内行静脉滴注溶栓治疗。研究组采用静脉溶栓联合介入疗法治疗(桥接治疗)或直接进行血管内治疗:静脉溶栓方法同参照组, 后按脑梗死救治流程, 行急诊颅内弥散加权成像(DWI)+磁共振血管造影(MRA)或急诊脑血管造影查看血管闭塞情况, 征得患者或家属同意, 急诊开展动脉介入血管内治疗:动脉溶栓、支架取栓、血管内吸栓、球囊碎栓、急诊血管内成形或(和)支架植入;以上方法按照病情单独或混合使用。血管内治疗流程:使用Selding法穿刺后置入6F或8F动脉鞘, 造影完毕后, 在6~8F导引导管和(或)5~6F中间导管支持下, 使用合适的微导管及微导丝通过栓塞部位, 使用4或6×20或30 mm的血流重建装置(Solitaire FR)进行支架取栓;如远端的血栓(M3、A3、P3)进行阿替普酶动脉溶栓;未能再通者, 按当时情况进行血管内吸栓、球囊碎栓、急诊血管内成形或(和)支架植入。溶栓治療后24 h复查颅脑CT无出血者均给予100 mg/d阿司匹林(拜耳医药保健有限公司, 国药准字J20171021)口服。

1. 4 观察指标及判定标准 比较两组患者治疗前后NSE、NLR、BNP水平及NIHSS评分;参照NIHSS评分标准判定两组患者神经功能改善情况, 量表包含上肢活动、下肢活动、面瘫、水平凝视、意识等方面, 分值与患者神经功能受损程度呈正比。

1. 5 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2. 1 两组治疗前后NSE、NLR、BNP水平比较 两组治疗前NSE、NLR、BNP水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 研究组NSE、NLR、BNP水平均低于参照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2. 2 两组治疗前后NIHSS评分比较 两组治疗前NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1周、治疗后2周, 研究组患者的NIHSS评分分别为(13.15±1.54)、(10.28±1.13)分, 均低于参照组的(16.84±1.71)、(12.89±1.24)分, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

缺血损伤是急性脑梗死患者主要发病因素, 伴随缺血时间的延长, 脑组织缺血程度及脑实质坏死区域不断扩大, 缺血半暗带面积逐步减小后造成脑部神经细胞凋亡, 产生不可逆性损伤。依照发病时间的不同, 临床将急性脑梗死划分为超早期(发病后1~6 h)、急性期(6~24 h)、坏死期(24~48 h)、软化期(3 d~3周)、恢复期(3~4周), 且研究证实超早期进行有效治疗后, 患者后遗症减少[4]。

静脉溶栓治疗是医学界公认的急性脑梗死最为有效的救治方法, 可快速清除血管栓块并恢复脑血管再通, 挽救半暗带并减少急性脑梗死后造成的神经功能损伤。静脉溶栓治疗的最佳时间窗为发病后4.5 h, 该阶段进行溶栓治疗可有效溶解纤维蛋白和多种蛋白, 实现闭塞血管的疏通。静脉溶栓常用药物为阿替普酶, 同链激酶、尿激酶等第一代溶栓药物相比, 不良反应少且药效持续作用时间>3 h, 但静脉溶栓治疗对时间窗要求严格, 部分患者入院后已错过最佳静脉溶栓治疗黄金时间[5]。介入治疗可将时间窗延长至急性期(发病后6~24 h), 借助于微导管进行溶栓和支架等介入取栓技术可对足量静脉溶栓治疗后效果不佳患者及时开展支架成形辅助治疗, 血管再通率得到提升。

NSE广泛存在于神经内分泌组织, 其在脑组织细胞中的活性较高, 而在外周神经及神经内分泌组织中的活性水平居中, 是神经系统受损的特异性标志酶, 神经系统损伤后表现为NSE水平异常升高[6]。中性粒细胞计数及NLR水平是导致急性脑梗死患者不良预后和症状性颅内出血转化的重要预测指标, 可降低作为急性脑梗死患者短期预后不良的独立危险因素, NLR的降低提示急性脑梗死所引发的炎症反应及神经组织损伤有效缓解。BNP为心肌细胞合成的生物活性天然激素, 广泛存在于脑组织, 心室功能不全可造成BNP快速释放至血液, 该水平值的异常升高表示存在较大的心力衰竭可能性, 亦是进行危险分层和确定临床失代偿的参照物。此次结果显示:两组治疗前NSE、NLR、BNP水平比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 研究组NSE、NLR、BNP水平均低于参照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。两组治疗前NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1周、治疗后2周, 研究组患者的NIHSS评分分别为(13.15±1.54)、(10.28±1.13)分, 均低于参照组的(16.84±1.71)、(12.89±1.24)分, 差异具有统计学意义(P<0.05)。表明神经功能受损情况改善更明显。但本研究有一定的缺陷:本研究是回顾性对照研究, 且是临床、生化等指标, 入组时存在一定的偏倚。

综上所述, 静脉溶栓联合介入疗法在急性脑梗死患者治疗中的开展效果显著, 可有效改善神经功能损伤情况, 在适宜的医院可推广应用。

参考文献

[1] 董明. 静脉溶栓联合介入治疗急性脑梗死的临床效果探究. 吉林医学, 2019, 40(12):2775-2776.

[2] Saver JL, Goyal M, Bonafe A, et al. SWIFT PRIME Investigators. Stent-retriever thrombectomy after intravenous t-PA vs. t-PA alone in stroke. N Engl J Med, 2015, 372(24):2285-2295.

[3] 中華医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014. 中华神经科杂志, 2015, 48(4):246-255.

[4] 杨柳. 静脉溶栓联合介入治疗急性脑梗死的临床疗效观察. 继续医学教育, 2019, 33(9):160-161.

[5] 谌敏, 倪厚杰. 静脉溶栓与介入疗法联合治疗对急性脑梗死患者血清学指标的影响. 中国处方药, 2019, 17(9):167-168.

[6] 严洪新, 罗建华, 余练. 静脉溶栓联合血管内介入治疗中重症急性脑梗死患者预后的影响因素分析. 临床医学工程, 2018, 25(4):535-536.

[收稿日期:2020-05-06]