刘峁塬地区C9 储层成岩相分类定量评价研究

庄腾腾,姚 征,曹培旺,于向前,李 乐

(中国石油长庆油田分公司第九采油厂,宁夏银川 750006)

鄂尔多斯盆地油气勘探已进入新的阶段,储集层从常规碎屑岩向低孔超低渗致密砂岩、非常规储层扩展,勘探研究需要从沉积向成岩方向延伸[1]。沉积作用控制砂体的空间展布和岩石特征,而成岩作用类型和强度、演化过程直接影响着储层的物性演化规律,最终决定储层储集性能的优劣[2]。成岩相是在一定沉积和成岩环境下经历了一定成岩演化阶段的产物,包括岩石颗粒、胶结物、组构和孔洞缝特征及其演化的综合面貌。成岩相是储层特征的直观反映,能够有效地指导油气勘探开发。鄂尔多斯盆地延长组在盆地范围内储层特征差异比较明显,前人多是定性分析储层成岩作用及成岩相分类。本文在成岩相与储层物性、填隙物特征综合分析基础上,根据储集体岩石的填隙物组分特征、次生成岩特征(包括胶结物成分与胶结类型、压实和溶蚀组构、孔隙类型及分布等)的差异对成岩相进行定量划分评价,明确不同成岩过程中储层的变化特征,为下一步油气勘探优选有利目标区指明了方向[3,4]。

1 区域概况

刘峁塬区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡西南部,北起姬塬,南至黄米庄科、西起耿湾、东至高崾岘。上三叠统延长组是在鄂尔多斯盆地持续拗陷和稳定沉降过程中堆积的河流—三角洲—湖泊相陆源碎屑岩体系,从下至上分为C10~C1 等10 个油层组,C9 沉积时期由于盆地湖水扩展、气候改善,区域气候明显由早期的干旱氧化环境变为潮湿气候环境,在岩心观察中LMY 区井下岩心中炭化的植物茎杆和叶片非常丰富,并存在大颗粒泥砾砂岩粒度较粗,以中砂岩、细砂岩为主,反映C9 沉积时期为典型的三角洲平原沉积环境[5,9]。

2 储集层特征及成岩作用

2.1 储层基本特征

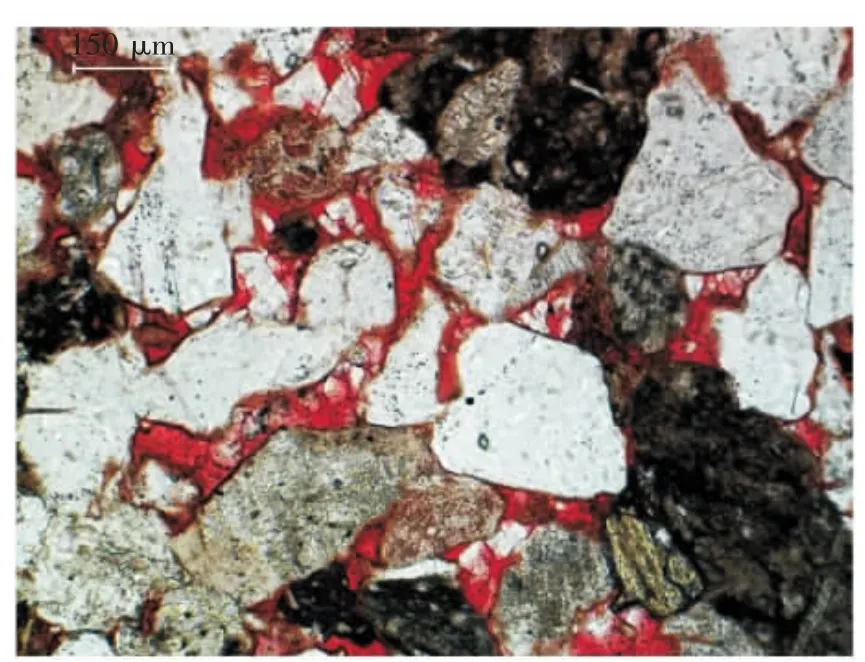

刘峁塬地区岩心、岩屑及薄片观察表明,C9 储层以一套灰白色、灰色中-细砂岩为主,岩石类型以岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩为主,碎屑组分中石英含量23.7 %~42 %,平均30.39 %;岩屑含量20 %~50.2 %,平均33.1 %,以沉积岩岩屑和变质岩岩屑为主,主要见石英岩岩屑、千枚岩、变质砂岩、高变岩、云母。长石含量22.8 %~54 %,平均36.53 %,磨圆度以次棱为主,表明研究区C9 储层成分成熟度与结构成熟度较差。

储层孔隙度主要分布在6 %~18 %,最大20.56 %,孔隙度主峰10 %~16 %,孔隙度平均为11.1 %;渗透率主要分布范围0.1 mD~500 mD,最大1 246 mD,渗透率主峰1 mD~50 mD,渗透率平均20.8 mD,属于低孔低渗储层。

刘峁塬区C9 段储层孔喉结构相对较好,偏于粗歪度,中值半径为1.06,中值压力4.78 MPa,排驱压力0.78 MPa,但储层分选较差(见图1)。

图1 刘峁塬地区C9 储层毛管压力曲线

2.2 成岩作用类型

根据对研究区钻井岩心观察及铸体薄片鉴定,结合扫描电镜及黏土矿物X 衍射分析,对该区成岩作用进行了分析,认为影响研究目的层段的主要成岩作用有压实作用、胶结(交代)作用和溶蚀作用[10-13]。

2.2.1 压实作用 刘峁塬区碎屑颗粒以线接触为主,部分凹凸接触,表明压实较强烈。机械压实作用导致岩石体积及其孔隙体积缩小,在薄片中主要表现为碎屑颗粒之间的接触更加紧密、塑性颗粒(如千枚岩、板岩及同沉积的泥晶碳酸盐颗粒)压扁变形或变成假杂基;碎屑颗粒长轴甚至表现出压实定向的倾向。

2.2.2 胶结作用 刘峁塬区C9 碎屑岩常见的胶结物类型包括硅质、浊沸石、碳酸盐岩和黏土矿物等,其中黏土矿物和碳酸盐岩胶结相含量相对较小,浊沸石及硅质胶结在本区所占比例相对较高。

硅质胶结:在本区硅质胶结普遍发育占3.27 %,其发育程度与碎屑组分、杂基含量有关,石英次生加大边往往呈等厚环边包裹碎屑石英颗粒,大部分为连续生长或生长于粒间及溶蚀孔内,形成沿孔壁生长的较细小的自形微晶。石英次生加大和自生石英的硅质一部分来源于长石的溶解和高岭石向伊利石的转化,另一部分可能是石英本身压溶再沉淀的结果(见图2)。

碳酸盐岩胶结:碳酸盐岩胶结以铁方解石为主占1.08 %,主要呈粒间胶结、交代或次生孔隙内充填物等形式出现,常见微晶状、晶粒状或连晶状,成分有方解石、铁方解石、白云石、铁白云石(见图3)。碳酸盐胶结物差异分布是由于早期泥岩中沉积水在压实成岩过程中进入相邻砂岩以及泥岩中的有机质演化和黏土矿物脱水转化过程中,释放大量Ca2+、Mg2+、Fe2+等金属阳离子进入邻近的砂岩中,在砂体边部胶结强烈,形成致密胶结壳所致[14,15]。

图2 L96 井2 641.66 m 石英加大

图3 L53 井2 485.00 m 铁方解石胶结

黏土矿物胶结:以绿泥石填隙为主占2.79 %。绿泥石多呈叶片状沿碎屑颗粒呈环状分布,形成薄膜式胶结,均匀环绕碎屑颗粒表面,阻碍碎屑颗粒与孔隙水的接触,阻止石英、长石等颗粒的共轴生长。储层绿泥石对原生粒间孔的保存起到了积极的作用;但绿泥石膜的存在也大大缩小了砂岩孔隙喉道(见图4、图5)。

图4 L94 2 676.127 m 极薄绿泥石膜少量方解石和浊沸石充填孔隙

图5 L103 2 810.8 m 极薄绿泥石膜浊沸石充填孔隙并溶蚀

浊沸石胶结:研究区浊沸石含量较高占2.16 %,有利于形成浊沸石的介质条件是pH 值高,富含SiO2及钙、钠离子的高矿化度孔隙水及适当的CO2分压。浊沸石胶结既堵塞孔隙,又起支撑作用使骨架颗粒免遭强烈压实,为后期次生溶蚀奠定了基础。C9 储层浊沸石含量与溶蚀孔发育程度呈正相关,表明浊沸石溶蚀对储层后期改善作用较好。

2.2.3 溶蚀作用 溶蚀作用是改善储层物性的重要因素之一,工区孔隙类型包括粒间孔、粒间溶孔、长石溶孔、岩屑溶孔及晶间孔。长石溶解常常是从解理面、双晶结合面、破裂缝或边缘开始,研究区长石溶蚀广泛发育,长石颗粒几乎被溶蚀殆尽(见图6、图7)。酸性环境中的钾长石溶解形成SiO2和高岭石,SiO2在原处或经孔隙水带到别处沉淀形成自生石英矿物。研究表明溶蚀产物Al2Si2O5(OH)4(高岭石)中Al3+的浓度达到100 mg/L 时,可呈络合物被孔隙水带走,因而溶蚀作用在一定程度上增加了孔喉的连通性,改善了储层。

图6 G295 井2 612.00 m 粒间孔-溶孔

图7 L6 井2 868.68 m 粒间孔-溶孔

3 成岩相分类评价及分布特征

依据储层岩石的填隙物组分特征、次生成岩特征(包括胶结物成分与胶结类型、压实和溶蚀组构、孔隙类型及分布等)的差异,将C9 储层的成岩相划分为硅质胶结相、绿泥石粒间孔相、浊沸石溶蚀相。

3.1 不同成岩相分类定量评价

由于研究区分析化验资料相对较少,特别是薄片鉴定资料,无法对成岩相进行合理划分。本次研究通过对储层岩心面孔率与物性相关性分析,表明储层物性与面孔率成指数的关系,在储层面孔率预测基础上,统计分析不同成岩相类型对应成岩矿物含量、孔隙类型及面孔率,建立了不同成岩相分类定量评价标准(见表1)。

表1 刘峁塬区C9 储层成岩相划分表

刘峁塬区C9 储层面孔率≤3%,绿泥石含量1.5%,碳酸盐岩胶结物含量1.67 %,浊沸石含量0.5 %,硅质含量8.4 %,孔隙类型主要是微孔,成岩相划分为硅质胶结相;储层面孔率3 %~5 %,水云母含量0.5 %,绿泥石含量3.44 %,碳酸盐岩胶结物含量1.21 %,浊沸石含量0.97 %,硅质含量4.41 %,孔隙类型主要是粒间孔-溶孔,成岩相划分为绿泥石粒间孔相;储层面孔率≥5 %,水云母含量0.72 %,绿泥石含量3.42 %,碳酸盐岩胶结物含量1.42 %,浊沸石含量2.7 %,硅质含量2.87 %,孔隙类型主要是溶孔-粒间孔,成岩相划分为浊沸石溶蚀相。

3.2 不同成岩相分布特征

刘峁塬C9 时期为三角洲平原沉积,储层砂体主要是水上分流河道沉积,成岩相带平面上呈条带状,有利成岩相带浊沸石溶蚀相及绿泥石粒间孔相较为发育,在全区由西南向东北方向展布。浊沸石溶蚀相分布于G24-G88-G341、L99-L49、L68-G298、L8、L53、L66 等井区呈带状及小面积片状分布。绿泥石粒间孔相沿多条分流河道分布范围广,集中分布于储层物性较好区域。破坏性成岩相硅质胶结相则位于河道侧翼砂体较薄,储层物性差的区域。

4 结论

(1)C9 储层整体孔喉结构偏于粗歪度,储层分选较差,碎屑颗粒以次棱为主,成熟度较低,压实作用强烈,颗粒接触紧密、塑性颗粒压扁或变形。

(2)储层胶结致密,浊沸石及硅质胶结强,黏土矿物和碳酸盐岩含量相对较小,后期溶蚀作用对储层改造明显,长石溶孔大量发育。

(3)成岩相划分为硅质胶结相、绿泥石粒间孔相、浊沸石溶蚀相,不同类型成岩相填隙物组分特征、次生成岩特征存在明显定量评价标准。

——以北部湾盆地福山凹陷为例