闭环肌松集成耙控(TOF)注射在全麻手术患者中的应用

吴国欢

【摘 要】目的:探讨闭环肌松集成耙控(TOF)注射在全麻手术患者中的应用。方法:选择我院2018年8月至2019年8月期间收治的全身麻醉患者130例,按照随机数表法将其分为对照组与观察组,均65例。对照组采用麻醉医师临床经验判断给予肌松药,观察组实施闭环肌松集成耙控(TOF)注射。比较分析两组肌松效应、肌松药平均使用量及不良反应发生情况。结果:观察组起效时间、平均使用剂量、恢复时间均比对照组短,首次触发时间比对照组长,差异具有统计学意义(P<0.05);与对照组相比较,观察组不良反应总发生率略低,但差异无统计学意义(P>0.05)。结论:闭环肌松集成耙控(TOF)注射应用于全身麻醉患者中,能够以最大限度减少肌松药用量及不良反应发生率,有利于提高安全性。

【关键词】全麻手术;闭环肌松集成耙控注射;安全性

【中圖分类号】R614 【文献标识码】A【文章编号】1005-0019(2020)11--01

全身麻醉在临床上使用最为广泛,其主要组份为肌松药。但是临床使用肌松药应注意其使用量,过多过少均对患者有不同程度的不良影响。因此在患者麻醉过程中,无论是肌肉松弛的维持还是在气管插管环节,均应谨慎用量,选择适合患者具体机体情况的剂量,以提高神经肌肉的检测力度。但目前肌松药的给药方式仍是以麻醉医生对患者临床状态单次给药,该种方式具有一定主观性,不够严谨,术中易导致肌松不足,提高术后肌松药残留量过多而产生的阻滞作用,提高手术不良事件发生率。鉴于此,本次研究选取我院130例全身麻醉患者,旨在探讨TOF注射在全麻手术患者中的应用效果。现汇报示下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院2018年8月至2019年8月期间收治的130例全身麻醉患者,按照随机数表法将其分为两组,均65例。对照组男32例,女33例;年龄29-65岁,平均年龄(47.13±4.16)岁。观察组男34例,女31例;年龄28-64岁,平均年龄(46.86±4.12)岁。将两组基线资料进行对比,并无明显差异(P>0.05),可对比。经本院医学伦理委员会批准。

1.2 麻醉方法

两组术前空腹至少12h,待患者入室后,建立静脉通道,随后静注咪达睉仑1.0mg。麻醉诱导:芬太尼2-4μg/kg+丙泊酚0.5-1mg/kg+咪达睉仑0.1mg/kg+依托咪酯0.3-0.4mg/kg,待患者无意识后为其注射剂量为0.8-1.0mg/kg的维库溴铵,后进行气管插管,并设置相关指标:潮气量设置为8-10mL/kg,频率设置为12次/min,呼吸比例为1:2;术中维持麻醉使用1-2%七氟醚进行,维持肌松使用0.8-1.0mg/kg的维库溴铵。

1.3 监测给药方法

观察组患者入手术室后,为其连接肌松监测仪,对其神经肌肉传导功能进行检测;患者麻醉无意识后,根据其具体疾病情况以及其神经功能情况设置闭环肌松注射系统(广西威利方舟科技有限公司,型号:CONCERT-1型)的注射参数设置药物、溶剂体积、药物剂量、诱导量以及体重的参数,后设置TOF参数,频率设置为2Hz,电流设置为35mA,间隔设置为20s。根据患者的拇内收肌收缩束对机体肌松效应程度进行判断,肌松效应的指标为TOF值和肌松计数;肌松药物的给药标准是T1稳定系数为100%;气管插管的标准是TOF消失。手术结束后,可根据患者具体生命指征以及机体肌肉恢复情况给予拮抗剂治疗,结束肌松监测标准为T1稳定系数≥90%,直至呼吸恢复正常后进行拔管。对照组行闭环肌松注射系统,操作同观察组,但仅限监测。

1.4 观察指标

(1)记录两组肌松药起效时间、首次触发时间、平均使用剂量、恢复时间。

(2)比较分析两组呼吸抑制、呕吐等不良反应发生情况。

1.5 统计学方法

采用SPSS18.0软件进行数据处理,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

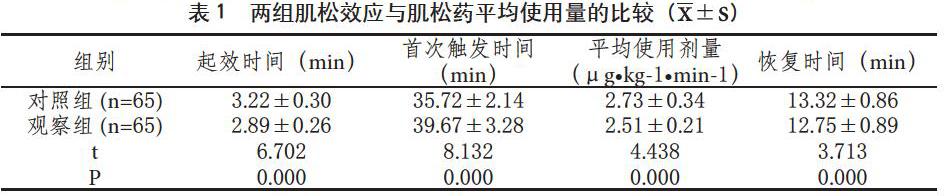

2.1 肌松效应与肌松药平均使用量 观察组起效时间、平均使用剂量、恢复时间均比对照组短,首次触发时间比对照组长,差异具有统计学意义(P<0.05)。如表1所示。

2.2 不良反应

对照组中,呼吸抑制3例,呕吐3例,总发生6例,占比(9.23%);观察组中,呼吸抑制1例,呕吐2例,总发生3例,占比(4.62%)。与对照组相比较,观察组不良反应总发生率略低,但差异无统计学意义(χ2=0.478,P=0.300)。

3 讨论

全身麻醉是目前临床麻醉中发展较稳定,安全性较高的一种麻醉方式,现今麻醉主要是指肌松药下的浅全麻。肌松药可作用于神经肌肉接头,暂时性干扰神经肌肉兴奋的传递,进而使得肌肉维持松弛的状态。常规给药(肌松)主要以间断式静注为首选,主观性强。

闭环肌松集成耙控(TOF)注射作用原理是运用了神经肌肉传导监控技术开发的药物与微型计算机控制技术进行自动模式的一种注射装置,可有效刺激脉冲,进而输出神经刺激器,再通过皮肤电极的作用,使神经刺激器传输至患者的体表,进而起到刺激器外周神经的作用,并能够自行给予患者用药,无需人为。设置好参数以后,系统将每隔20s将开启自动模式进行监测患者肌松扎状况,具有自行评判监测结果,追加药物的优势。此外,在手术过程中,闭环肌松集成耙控(TOF)注射还能够根据手术麻醉的要求随时调节肌松程度[2-3]。本研究结果显示,察组起效时间、平均使用剂量、恢复时间均比对照组短,首次触发时间比对照组长,且观察组不良反应总发生率略低于对照组,由此说明闭环肌松集成耙控(TOF)注射安全性高,能够在一定程度上降低医生的工作量,减少不良反应的发生情况,值得日后深入研究。

综上所述,闭环肌松集成耙控(TOF)注射应用于全身麻醉患者中,能够以最大限度减少肌松药用量及不良反应发生率,有利于提高安全性。

参考文献

佘守章,岳云.临床监测学.北京:人民卫生出版社,2005:604-606.

张杨,丁楠楠,吴金晶,等.闭环肌松注射系统对老年患者肌肉松弛功能恢复的影响[J].医疗卫生装备,2015,36(11):81-83.

魏栋,郝润中,樊宏,等.闭环肌松注射系统结合四个成串刺激反馈用于全麻的临床观察[J].中国现代医药杂志,2013,15(4):49-51.