儿童绘画教育中的“叙事缺失”现象及其对策

钱慧 边霞

叙事绘画是指儿童绘画中带有讲述性、故事性的记录和表达,是儿童精神生活的重要内容。当前儿童绘画教育中存在“叙事缺失”现象,主要表现为绘画内容重“物”轻“事”、绘画过程体验缺失、繪画评价“消极讲述”等。针对以上问题,笔者对儿童绘画活动实践中的“叙事缺失”现象进行了整理与分析,提出基于儿童叙事的绘画教育对策。

一、叙事是儿童的天性

布鲁纳认为“儿童很早就进入了叙事的世界” [1],儿童从牙牙学语开始,就有着叙事的冲动和叙事需要,并且拥有某种叙事的能量和叙事感受力。“一旦他略知其然,他便会教他的玩具熊,把自己的世界观强加于沙地上的任其摆布者。他会一边玩耍,一边自言自语地叙述自己在做什么。他也会讲述长大以后将干什么。他会注意观察别人的动作,一旦发现不懂,就会询问照管他的人。” [2]心理学家莫顿的这段描述揭示了儿童与叙事的天然关系。

儿童的叙事方式是多样的,故事、游戏、绘画、歌唱等都是他们常用的叙事方式。意大利瑞吉欧儿童教育体系把儿童绘画看作儿童表达自己对世界独特认识与情感的百种语言之一,其创始人马拉古兹说过:孩子是由一百组成的,一百种语言、一百双手、一百个念头、一百种思考的方式……对于儿童来讲,绘画也许是一种比文字简单且清楚的表达方式,儿童可以通过绘画表达他们的“百种”想法。美国教育家罗恩菲尔德的研究表明,儿童最早运用绘画进行叙事大约在命名涂鸦时期(4岁左右),“有一天,儿童在涂鸦时会开始说故事,他会说:‘这是火车,这是烟。或者说:‘这是妈妈上街买东西。虽然我们认不出火车或者母亲,但这种‘涂鸦的命名对儿童进一步的发展却具有极大的意义,因为这种进步显示,儿童的思考已经完全改变了。直到目前为止,儿童才能完全满足于他们自己。之后,儿童便把他的动作与想象经验连接在一起。他从单纯的肌肉运动转变到图画的想象思考。” [3] 德国儿童艺术教育研究者罗泽·弗莱克-班格尔特在《孩子的画告诉我们什么》一书中,列举了大量儿童叙事绘画作品,并对这些作品进行了深入的描述与说明。

因此,当儿童的语言、文字、逻辑等尚待发展的时候,绘画作为一种儿童擅长和喜欢的方式,成为他们记录生活、表达自我的重要方式。儿童在绘画中叙述自己的日常生活,表达自己的愿望、情感。儿童的绘画留下的是可见的记录和实实在在的痕迹。儿童在绘画中总是沉浸在自己的图画世界中,充满着叙事的激情。南希·雷·史密斯等在《教孩子画画》一书中指出,儿童在五、六岁时“将图画视作他们兴趣或活动的描述。他们有强烈的叙事欲望,用‘图画讲故事成为他们作画的一种强劲动力。” [4] 可见,绘画满足了儿童的叙事需要,反过来,叙事常常成为儿童绘画的驱动力。

然而,当前幼儿园的绘画活动、作品栏、美术活动区角呈现的是大量程式化的物体画、机械化的线条和涂色练习,等等,表现儿童丰富生活体验的绘画作品较少,笔者称之为“叙事缺失”现象。笔者对儿童绘画活动实践中的“叙事缺失”现象进行了考察与分析,以期对当前儿童绘画教育改革提供新的思路。

二、当前儿童绘画活动“叙事缺失”的表现

(一)绘画内容:重“物”轻“事”

儿童在幼儿园到底画些什么?笔者考察过某幼儿园大班一学期的绘画活动计划,内容包括:(1)向日葵;(2)大熊猫;(3)秋天的树林;(4)拖鞋;(5)美丽的鱼;(6)马路上的汽车;(7)降落伞;(8)我们来锻炼;(9)漂亮的围巾;(10)七彩花瓶。除了“我们来锻炼”外,这些绘画内容大多指向物体,而“我们来锻炼”这样的绘画内容则让儿童叙述自己的经历、感悟等,可以表达儿童鲜活的生活体验。物体画或装饰画的绘画内容大多由教师事先确定,儿童很难享受自由创作的乐趣。对儿童来说,生活世界不只是“物”的世界,更应该是“事”的世界。上述绘画活动计划中“向日葵”“拖鞋”“围巾”“花瓶”等都是一个个静态的事物,这样的无叙事绘画实质上具有一种“无我”性。

笔者对江苏省N市三所公办幼儿园(以上三所幼儿园均为江苏省优质幼儿园)145名大班幼儿的绘画过程及绘画作品进行了非参与观察。观察过程中我们要求幼儿自由地画一幅画,对绘画内容没有具体要求和规定,教师在绘画过程中不做任何指导。绘画结束后我们围绕幼儿的每一幅作品进行访谈与记录。访谈的主要问题为:“请说说你画了些什么?”为了防止幼儿误解访谈中的指导语“画了些什么”,我们在提问过程中,针对幼儿的回答作出相应的追问。如果幼儿叙述绘画内容时是关于事件的叙述,则判断该作品为叙事绘画,那么我们就不再追问。如果幼儿回答自己画的是某个物体,我们就追问:“有没有发生什么事情?”如果幼儿回答说“没有”,则不再追问,并判断该作品为无叙事绘画;如果幼儿接着叙述事件,则判断为叙事绘画。

我们将调查中的儿童作品分为两类:一类是叙事绘画,指儿童在绘画中陈述一件事情或讲述一个故事。另一类是无叙事绘画,画面中仅是一些事物(包括动物与人物)形象或对事物的装饰,且通过访谈表明画面没有描述故事或事件。结果如下:以上145名儿童中有24名儿童的作品为叙事绘画,仅占本次调查总量的16%;121名儿童的作品为无叙事绘画,占本次调查总量的84%。叙事绘画蕴涵了儿童丰富的精神内涵,但是这类绘画在本次调查中比例是很低的。

“见物不见事”的无叙事绘画使儿童绘画丧失了表达、叙事的功能和特性,这是当前幼儿园绘画内容安排上重“物”轻“事”的直接表现和后果。当前儿童绘画内容中还体现出虚假叙事。笔者曾经观摩过某幼儿园的绘画活动“奥运会”,活动过程中儿童冥思苦想,他们反复观察老师提供的运动员图片然后画画。结果儿童的绘画作品内容大同小异,基本上是正面的人物形象,画面缺乏生机和个性。类似的题材还有“画宇宙飞船”“画长城”等,这样的绘画题材比较宏大。成人主导下的宏大叙事中儿童对事件的感受常常是单一的、表层的,缺乏想象、情感、理解等体验过程,最终导致儿童的个体叙事缺失。

(二)绘画过程:体验缺失

为了讨论绘画活动过程,我们不妨先来看看当前幼儿园绘画活动中的一个常见案例:这是一个大班的绘画活动,主题是“龙虾”。活动开始,教师带领幼儿观看欣赏龙虾图片以及龙虾绘画作品,教师重点引导幼儿观察龙虾的身体结构,然后幼儿开始画龙虾,最后共同欣赏和评议幼儿作品。

这个案例中的作品正是幼儿园作品栏中“千人一面”儿童作品的主要来源。在该绘画活动中,教师没有引导儿童感受龙虾多变的姿态,没有激发他们的好奇与想象,而是突出龙虾的身体结构。这样的绘画活动中儿童容易缺乏丰富的感受,仅限于对龙虾身体结构的学习和模仿。德国哲学家胡塞尔用“内感知”和“外感知”来区分人的不同层次的体验,外感知是通常所谓的五官感觉,内感知就是情感、愿望、思维等。活动开始部分让儿童观看龙虾图片等,这样的“外感知”只有单一的视觉参与。整个活动中儿童缺乏“内感知”,即缺乏丰富的情感、创作的愿望等,偏重龙虾基本形态的描画。儿童作品呈现出程式化的特点,缺乏生动、趣味和创造,体验缺失使儿童的绘画失去了叙事性。

(三)绘画评价:消极讲述

笔者在幼儿园观摩中发现儿童在绘画创作过程中一般都是按照教师的要求和标准完成绘画的。当儿童完成了作品,教师组织他们进行绘画评价就成了集体绘画活动的最后环节。教师的提问通常是:“请小朋友说一说自己画了什么?”“你们觉得谁画得好?为什么?”这样的评价环节是匆忙的,儿童在集体面前的描述一般都是简短而直接的,大致说出画面描绘了什么物体之类。例如“我画了花、草和房子”“我画的是……”由于绘画内容是教师事先确定的,儿童在绘画过程中缺失体验,就会表现出完成任务式的“消极讲述”,缺乏叙事性,儿童表现得非常谨慎和不自在,“消极讲述”的实质是儿童无“事”可“叙”。

笔者发现,评价过程中除了出现这样的“消极讲述”,教师还常常质疑或否定儿童的叙事。如当某教师发现儿童用黑色画了天空的云时质疑说:“雨是黑色的吗?”教师依据的是“乌云是黑色、雨不是黑色”这样的常识,这反映了教师对再现物理实在的追求,对儿童下雨时的主观体验和感受发出质疑,这样的评价无法实现与儿童的“视域融合”。评价中教师本应采取的是“倾听”而不是质疑的态度和行为,倾听才是教师应该具有的开放、平等的心态。

三、基于儿童叙事的绘画教育探究

(一)绘画活动要尊重和保护儿童的叙事天性与冲动

传统的绘画教育中过多过早的技能技巧训练剥夺了儿童在绘画中的叙事天性,这常常表现为以教师的范画限制儿童的自由创造、以艺术知识的灌输代替儿童的理解和感受,等等。一些幼儿园绘画教材中按照学科的逻辑设计点、线、图形循序渐进的绘画内容供儿童学习和训练,忽视儿童的情感、经验等,无叙事的绘画教育使儿童逐渐丧失了与生俱来的艺术灵性与冲动。

充满“叙事冲动”的儿童拥有敏锐的直觉和天真烂漫的童眸,教师应该保护儿童绘画中的叙事冲动、尊重儿童的叙事天性。儿童总是对世界充满好奇,一些成人司空见惯的事物在儿童看来却那么新奇、有趣,因此,儿童常常渴望与同伴、父母、老师分享他们的看法、发现、问题甚至幻想。卢梭警告人们慎重对待儿童的天性:“偏见、权威、需要、先例以及压在我们身上的一切社会制度都将扼杀他的天性,而不会给他添加什么东西。他的天性将像一株偶然生长在大路上的树苗,让行人碰来撞去,东弯西扭,不久就弄死了。” [5]我们应该听听阿恩海姆的建议:“对于孩子来说,教师最该做的事情,难道不是允许孩子们独自在一边画画,用信任对待他们并让他们按照自己的感觉随心所欲地画画吗?” [6] 绘画活动中我们应该提供给儿童多样的绘画工具和材料让他们充分自由地表达,让他们按照自己的节拍、以自己喜欢的方式、用自己擅长的语言作画,当儿童遇到困惑的时候再给予适时和恰当的帮助。

笔者在实践中发现,很多教师在儿童绘画过程中总是要求儿童“安静地画画”,总是提醒儿童“画画时不能说话”,常常将儿童的“绘画”与“会话”对立起来。我们知道,幼儿的叙事方式具有整体性,“用整体的方式来感知和反应,这是人类最根源性的方式,也是幼儿最自然和最擅长的方式。”[7]他们在绘画过程中常常自由地哼唱,与同伴对话、嬉戏。他们的哼唱、对话是他们叙事的方式,也是他们叙事的内容。所以尊重儿童的叙事天性、保护儿童的叙事冲动,必须理解和尊重儿童叙事的整体性方式。

(二)绘画活动内容应立足儿童的生活

绘画教育中儿童绘画与生活的分离会导致了绘画内容重“物”轻“事”,导致儿童无叙事绘画产生。儿童无叙事绘画呈现的是一个个静态的事物,远离儿童的激情、愿望、梦想和思考,使儿童绘画丧失了应有的表达和叙事功能。绘画活动内容应该立足于儿童的生活、源于儿童的生活。

生活事件是儿童绘画的重要资源,幼儿生活在川流不息的事件之流中,生活事件始终是鲜活的、生机勃勃的。“生活中的事件、危机、责任、艰苦和满足是艺术取之不尽的素材。只有有一定生活阅历的人才最有可能创造出富有意义的作品。”[8]当前儿童绘画教材中偏重对静态事物的描绘,忽视儿童鲜活的日常生活经验,这是对儿童生活经验的极大浪费。有研究者曾经介绍了两个画“人”的课例,教学对象都是4~5岁的儿童。一位老师采用传统画面部五官的方法进行示范教学。结果全班21名儿童没有一人能按老师的要求画出表现人臉的作业。而另一位老师以“妈妈抱我”为题材启发儿童回忆、联想,结果全班22名儿童都能创造性地表现自己的生活感受。[9]两个课例虽然都是画人,前一个课例侧重画“物”,后一个课例是画“事”。“妈妈抱我”是儿童熟悉的事件,每个儿童有自己独特的体验,因此,儿童所使用的造型符号以及空间构图、大小比例各有差异,所画的形象和背景亦不雷同,克服了模式化的人物造型方法。

实际上,除了鲜活的生活事件,儿童的愿望、困惑、疑问等“内在生活”也都可以成为他们绘画的内容。如儿童在入小学之前对小学生活充满了向往和疑问,于是教师组织设计了一次连环画活动,鼓励儿童运用绘画的形式将自己的困惑表达出来。如一位6岁的男孩连环画作品,包括了“小学里一堂课要上多久”“小学生迟到了会不会罚站”“小学跳绳要跳几个”“小学做的数学题难不难”等内容。绘画教育内容立足儿童的生活,应该关注儿童经验的连续性。绘画活动实践中可以通过一系列活动,帮助儿童积累丰富而连续的审美经验。

(三)绘画活动过程中要帮助儿童积累“叙事资本”

儿童的叙事资本,即源自儿童的生活、经验、情感和想象等叙述资源。儿童的绘画离不开叙事资本的积累。美国儿童美术教育家罗恩菲尔德认为儿童在绘画过程中“必须想到‘一些东西,通常这‘一些东西对成人来说是无意义的,但对儿童而言,它却经常意味着以自己的经验面对他自己。”[10]罗恩菲尔德谈到的“一些东西”是指儿童经历的事件、获得的感悟、产生的联想等,即儿童绘画的“叙事资本”。

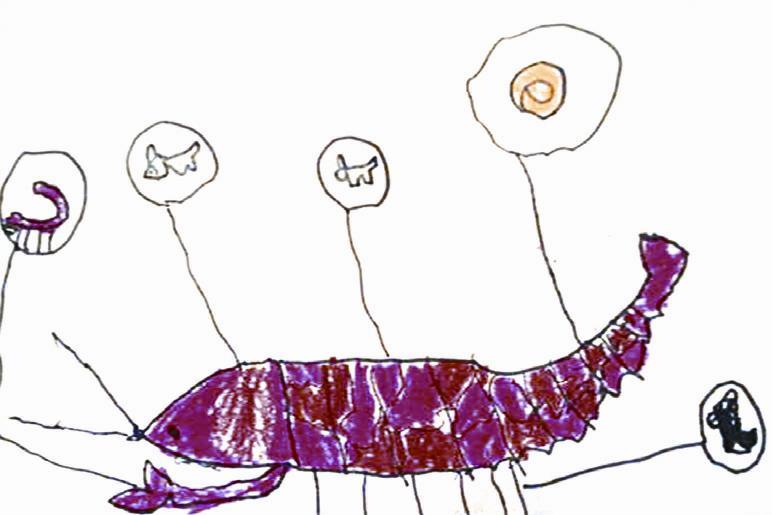

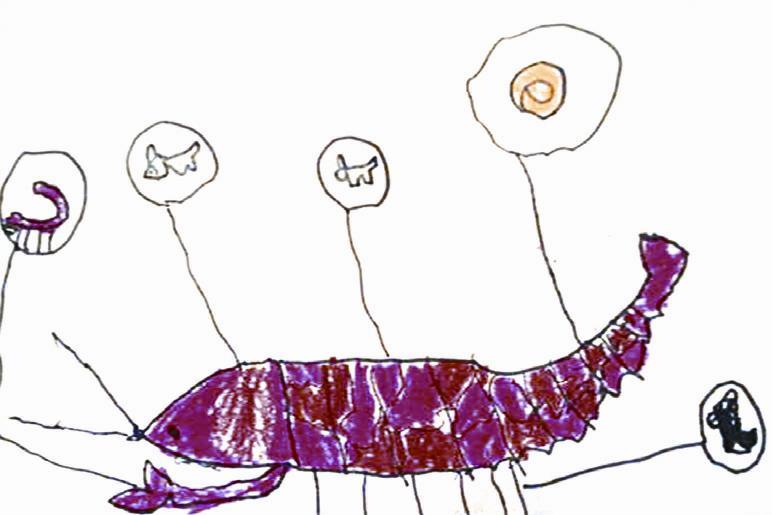

笔者与执教“龙虾”的教师对上文中的绘画活动进行了重新设计与实施。将绘画活动内容设计为“抓龙虾”,绘画内容是关于儿童抓龙虾事件。活动开始环节让儿童观察自然角的实物龙虾,教师为儿童提供了多种工具让他们尝试抓龙虾。抓龙虾对许多儿童来说是独特而难忘的经历,有的儿童先观望,有的儿童小组合作相互鼓励最后成功抓住了龙虾。抓龙虾的过程中儿童不仅观察了龙虾的身体结构,还观察了龙虾的多种姿态(如下图所示)。更重要的是儿童在抓龙虾过程中经历了紧张、兴奋、激动、成功等丰富的情感体验。

在儿童充分观察的基础上,让他们叙述自己抓龙虾的过程,并进行联想、讨论。这样,儿童的体验不断地有所生、有所成,观察、想象、思维、情感等形成绘画活动过程中的“体验流”。有的儿童把龙虾的须夸大延长,画成小姑娘的长长辫子,并为龙虾穿上了美丽的衣裳,产生“似虾似人”的变形效果。在儿童眼里,红红的龙虾俨然一位有着长长辫子、身穿花裙子的婀娜多姿的小姑娘。在积累了丰富艺术体验之后的绘画创作具有生动性、个性化的特点,充满了叙事性和创造性。

(四)绘画评价中提高教师倾听儿童叙事的能力

儿童的绘画蕴涵着其丰富的精神世界,往往与丰富的、有事件、有情境、有人物的故事紧密联系在一起。因此,我们不能用成人的标准来评价儿童的叙事,因为儿童有着不同于成人的生活,有自己思考、发现和表达问题的视角和方式。

教师应该给予儿童充分的时间和空间,让他们把自己的绘画讲述给教师或同伴听。儿童叙述的过程是不断构建作品意义的过程,也是儿童敞开心灵的过程。布鲁纳倡导教师应该具有“能够读懂意图和精神状态的持久能力——我们主体间的能力,或‘心灵阅读的能力”。[11]因此,评价过程中应该尽量不做评价和判断,以儿童的叙述为主。当儿童表达有困难时,可以帮助儿童回忆或与他们共同叙述。如果教师或同伴没有理解儿童的叙述,可以针对儿童的画面等提出恰当的问题,如“还有吗”“这个是什么”“你当时什么心情”“你有什么感觉”,尽量避免提问过多,同时还要注意问题的开放性。

鼓励儿童同伴间的相互倾听,使同伴在倾听过程中产生理解、思想、观点、判断和交流,促进同伴间的“心灵阅读”。教师除了倾听儿童的叙事,还可以通过自己的眼神、语言、语调、姿势、表情等自然地与儿童互动,在与儿童互动叙事中教师可以提高“心灵阅读”能力。教师要向儿童传达自己的倾听态度,鼓励儿童叙述。真正的倾听不仅仅是用耳朵听,而是用“心”听。教师要对儿童叙述过程中的每一个声音所隐含的价值保持敏感,因为这些声音包括了叙述的内容以及叙述过程中儿童的手势、神态、表情和体态语等间接的线索。

参考文献:

[1][11]?[美]杰罗姆·布鲁纳.故事的形成:法律、文学、生活[M].北京:教育科学出版社,2006:25,13.

[2]?杨宁.故事叙述与儿童心智的成长[J].华南师范大学学报(社会科学版),2002(02).

[3][10]?[美]罗恩菲尔德.创造与心智的成长[M].王德育,?译.长沙:湖南美术出版社,1993:93,11.

[4]?[美]南希·雷·史密斯等.教孩子画画[M].贾茜茜,译.长沙:湖南美术出版社,2008:5-6.

[5]?[法]盧梭.爱弥儿[M].李平沤,译.北京:商务印书馆,1994:1.

[6]?[美]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].孟沛欣,译.长沙:湖南美术出版社,2008:160.

[7]?边霞.论儿童文化的基本特征[J].学前教育研究.2000(1).

[8]?[美]艾尔·赫维茨,?迈克尔·戴.儿童和艺术[M].长沙:湖南美术出版社,2008:84.

[9]?杨景芝.美术教育与人的发展[M].上海:人民美术出版社,2012:53.

本文系江苏省教育科学“十二五”规划立项课题“基于审美体验的儿童艺术教育理论与实践研究”(批准号:T-c/2013/033)的阶段性研究成果。