元曲调牌及宫调标示考索

解玉峰

词、曲本是一家,宋词、元曲皆为“一代之文学”①。但在一般人的观念中,众多词牌,如《菩萨蛮》《念奴娇》《鹧鸪天》等,其调牌前一般不见有宫调标属,但元曲调牌(或称曲牌)前似多见有宫调标示,如【双调·夜行船】【正宫·端正好】【南吕·一枝花】,此处[双调][正宫][南吕宫]都是宫调名。一般认为,【夜行船】【端正好】【一枝花】三个调牌分别隶属于[双调][正宫][南吕宫]三个宫调。这种观念实始自元周德清《中原音韵》。周德清在其《中原音韵》中将三百三十五个调牌,分别归属于十二个宫调之下。“[黄钟]二十四章:【醉花阴】【喜迁莺】【出队子】【刮地风】……[正宫]二十五章:【端正好】【衮绣球】【倘秀才】……”②

按照学界普遍流行的观点,各调牌与宫调存在隶属关系,如《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》“曲牌”条云:“每支曲牌唱腔的曲调,都有自己的曲式、调式和调性,以及本曲的情趣。”“宫调”条云:“宫调一词既具有调高的意义,又具有调式的意义……当若干支不同曲牌组合在一起时,在调性上需要统一,方能使演唱或演奏时衔接得自然、顺畅。”③而周德清《中原音韵》对曲牌与宫调的划分,正是所谓严格规范的“北九宫”宫调体系的反映。

柳永、苏轼、秦观等词家填词时大多是不必关心宫调的。关汉卿、白朴、马致远等元曲家作曲是否会很关心宫调,在其填写的每个调牌前都标记宫调呢?质言之,元曲调牌与宫调的隶属关系或“北九宫”体系是本已有之,还是可能出自后人的人为建构?这涉及我们对曲学史上所谓“北九宫”体系乃至后来“南九宫”体系的理解,值得认真探索。

一、未见宫调标示的元曲文献

众所周知,今人所见元曲文献最集中的主要是两大类:一类是《元曲选》《元曲选外编》等收录的元剧曲,一类是主要见于近人隋树森所编《全元散曲》中的元散曲④。需要注意的是,元剧曲中只有《元刊杂剧三十种》⑤算是名符其实的元代文献,《元刊杂剧三十种》大多是无宫调标注的,而明刊本、明抄本元剧曲通例是有宫调标注的。我们也许可以说元刊杂剧是错讹多端的商业书坊所刻,不尽可信,但明本元剧曲的宫调标注,也很可能是明人观念的反映,同样需要警惕。

由于关于元剧曲的元代文献非常少,似不足为据,而关于元散曲的元代文献则非常丰富。近人隋树森所编《全元散曲》,其文献来源如元人杨朝英所编《阳春白雪》《太平乐府》及无名氏所编《乐府新声》三种元代曲选以及《雍熙乐府》《盛世新声》《词林摘艳》《北词广正谱》等明清曲选、曲谱,本来就有宫调标示,但《全元散曲》所依据的很多其他元代文献则未必有宫调标示。换言之,《全元散曲》中调牌前的宫调标示,很多应该是隋树森依据《中原音韵》等文献补加的。故考察其原始文献的宫调标示情况,对于我们理解元人宫调观念极为重要。通过对《全元散曲》收录情况的甄别,可总结出如下三种情况。

(一)选自本不标宫调的曲选

在《全元散曲》所据元明曲选中,《太平乐府》《乐府群珠》《雍熙乐府》《盛世新声》等原本就有宫调标示。值得注意的是元无名氏(疑为胡存善)所编《乐府群玉》⑥。《乐府群玉》成书于至正五六年间(1345—1346),其增订本成书不晚于至正辛卯年(1351)⑦,只收录小令,例无宫调,且许多作品不见于他书,这些宫调应为隋树森补加。

如刘时中【醉扶归】一首标[仙吕],【朝天子】十二首标[中吕],【小桃红】四首标[越调],【水仙操】六首标[双调];赵庆善【忆王孙】二首标[仙吕],【朝天子】一首标[中吕],【梧叶儿】一首标[商调],【小桃红】一首标[越调],【寨儿令】四首标[越调],【沉醉东风】二首标[双调],【落梅风】二首标[双调],【水仙子】三首标[双调];徐再思【红锦袍】四首标[黄钟];高克礼【黄蔷薇过庆元贞】二首标[越调],【雁儿落过得胜令】二首标[双调];王仲元【江儿水】九首标[双调];李志远【梧叶儿】标[商调],【小桃红】二首标[越调],【天净沙】三首标[越调];陈德和【落梅风】十首标[双调];丘士元【满庭芳】标[中吕],【清江引】【落梅风】【庆东原】皆标[双调];王举之【一半儿】标[仙吕];钟嗣成【沉醉东风】、【清江引】十三首、【凌波仙】二首皆标[双调]。

(二)选自本不标宫调的曲集或词曲集

元好问有词集《遗山乐府》,今存明清刊本有三卷本、五卷本两个版本系统(后者称《遗山新乐府》)⑧。《全元散曲》收录其中【人月圆】二首、【后庭花破子】二首,前者标[黄钟]、后者标[仙吕],文献来源为《遗山乐府》下、《花草粹编》卷四。《遗山乐府》三卷本、五卷本皆收【人月圆】二首、【后庭花破子】二首,未标宫调。明人陈耀文编《花草粹编》选录唐宋词,间采元词,所有调牌例不标宫调。

张养浩有散曲集《云庄休居自适小乐府》。书前艾用章序云:“(张养浩)制为小令二十七目,题曰‘云庄休居自适小乐府’。”⑨据此,《云庄休居自适小乐府》为张养浩生前自定,收二十七调牌。《全元散曲》收录时将【沽美酒】【胡十八】【庆宣和】等十三调牌或带过曲标[双调],【最高歌】【最高歌兼喜春来】【朱履曲】等九调牌或带过曲标[中吕],【寨儿令】【天净沙】二调牌标[越调],【塞鸿秋】标[正宫],【西番经】标[南吕]。

张可久《新刊张小山乐府北曲联乐府》,元刻本有书商说明性文字:“本堂今求到时贤《张小山乐府》(前集)……伺有所作随类增添梓行。”⑩钟嗣成《录鬼簿》说张可久“有乐府盛行于世”⑪。据此,张可久散曲集在其生前已编定、流行。《新刊张小山乐府北曲联乐府》所用调牌有【人月圆】【折桂令】【水仙子】等42个,一律未标宫调,但编入《全元散曲》时皆被标示宫调归属。

此外,曲集或词曲集不标宫调,《全元散曲》选曲时添加宫调之例还有:《全元散曲》将王恽《秋涧乐府》⑫《柳圈词》六首及【乐府合欢曲】九首改为【双鸳鸯】标[正宫],【平湖乐】十首标[越调],【后庭花破子】改为【后庭花】标[仙吕],【黑漆弩】标[正宫];刘敏中《中庵诗余》⑬【黑漆弩】《村居遣兴》小令二首标[正宫];宋褧《燕石近体乐府》⑭【人月圆】二首标[黄钟];李齐贤《益斋长短句》⑮【人月圆】一首标[黄钟];倪瓒诗集《倪云林先生诗集》附录词曲卷⑯【凭阑人】一首、【小桃红】三首标[越调],【人月圆】二首标[黄钟],【折桂令】二首、【水仙子】三首及【殿前欢】一首标[双调];邵亨贞《蚁术词选》⑰【后庭花】二首标[仙吕],【凭阑人】二首标[越调]。

(三)选自元代笔记类文献,相关记载本不涉宫调

《全元散曲》收元初人赵岩【喜春来过普天乐】,标注宫调为[中吕]。其文献来源为元孔齐《至正直记》卷一“赵岩乐府”条:

长沙赵岩,字鲁瞻……后遭谤,遂退居江南。尝又于北门李氏园亭小饮,时有粉蝶十二枚,戏舞亭前,座客请赋今乐府,即席成【普天乐】前联【喜春来】四句。⑱

又收张怡云【小妇孩儿】标[越调],出自夏庭芝《青楼集》:

(张怡云)能诗词,善谈笑,艺绝流辈……姚偶言“暮秋时”三字。阎曰:“怡云续而歌之。”张应声作【小妇孩儿】,且歌且续曰:“暮秋时,菊残犹有傲霜枝,西风了却黄花事。”⑲

又收曹德【清江引】标[双调],事见陶宗仪《南村辍耕录》:

太师伯颜擅权之日……明善出避吴中一僧舍。居数年,伯颜事败,方再入京。其曲曰:“长门柳丝千万缕,总是伤心处。行人折柔条,燕子衔芳絮,都不由凤城春做主。”“长门柳丝千万结,风起花如雪。离别重离别,攀折复攀折,苦无多旧时枝叶也。”此曲又名【清江引】,俗曰【江儿水】。⑳

此外,还有贾固作【醉高歌过红绣鞋】、歌妓刘婆惜作【清江引】都出自《青楼集》㉑,《全元散曲》收录时分别加标[中吕]和[双调]。

根据以上考察可见,虽然元人杨朝英《阳春白雪》《太平乐府》两种曲选在调牌前有宫调标示,但只收小令的《乐府群玉》全无宫调标示。张养浩《云庄休居自适小乐府》、张可久《张小山乐府北曲联乐府》等曲别集或词曲集一例无宫调标示。元末明初汤式《笔花集》㉒以及明宣德年间(1426—1435)周宪王朱有燉《诚斋乐府》㉓都是小令无宫调标示(套数有宫调标示)。从《青楼集》《录鬼簿》等记载元曲演唱、创作的元代笔记类文献看,人们在提及元曲某调牌时多不提宫调。这样,我们至少可以认为,自关汉卿到朱有燉等所谓元曲家或北曲作家,他们在写作小令以及所谓“带过曲”时,应该是完全不必关心宫调的,这与苏轼、辛弃疾等词人作词时不关心宫调完全一样。元末明初的汤式、朱有燉所作套数虽有宫调标示,但考虑到《元刊杂剧三十种》多不标宫调,元代早期乃至中期的元曲家们作套数或剧曲时还是很有可能不必标示宫调。当然,这还需要结合有宫调标示的元曲文献去理解。

二、有宫调标示的元曲文献

元曲作家很可能大多不关心宫调,宫调对大多数作家没有多少意义,但我们也不能不正视这一事实:元代很多文献中,也的确存在调牌前有宫调标示的情况。调查、分析这些宫调标示,对于理解元人宫调观念非常重要。

早期的元曲作家,如关汉卿、马致远、高文秀、睢景臣等作小令及带过曲一律不标示宫调,那么,他们制作套曲时,其套曲首曲是否会有宫调标示呢?由于今人所见到的关汉卿、马致远等元早期或中期曲家所作套曲多存于《阳春白雪》《太平乐府》《雍熙乐府》《盛世新声》等曲选,很难视为反映作家原貌的创作,故明初汤式《笔花集》及朱有燉《诚斋乐府》两个曲别集对宫调的标示就颇值得注意。

朱有燉《诚斋乐府》,今存明藩府刻本,有朱有燉本人宣德九年所作《诚斋乐府引》,应可视为其创作原貌的反映。《诚斋乐府》首列“散曲”,即今人所谓“小令”及“带过曲”,使用了【快活年】【沽美酒带过快活年】【凭阑人】【清江引】【普天乐】【蟾宫令】【落梅风】【天净沙】等调牌,皆未有宫调标示;次列“套数”,即今人所谓“套曲”,其套曲首曲一例标示宫调,这样就形成宫调与套曲首曲的稳定组合,但这样的组合在《诚斋乐府》中很有限,主要是【南吕·一枝花】【黄钟·醉花阴】【双调·新水令】【正宫·端正好】【中吕·粉蝶儿】【仙吕·点绛唇】【大石调·六国朝】【商调·集贤宾】等八个。

汤式《笔花集》的情况与朱有燉《诚斋乐府》基本一样,小令例无宫调,套数首曲标宫调,但作为套数的首曲数量也很有限,主要是【商调·集贤宾】【双调·新水令】【双调·夜行船】【般涉调·哨遍】【仙吕·赏花时】【南吕·一枝花】等六个。

活跃于元末明初的杂剧作家贾仲明,其年辈与汤式非常接近,贾仲明无疑也是有宫调观念的。他在永乐二十年(1422)曾作数十首【凌波仙】曲吊挽元曲家,其吊李时中曲辞云:“元贞书会李时中、马致远、花李郎、红字公,四高贤合捻《黄粱梦》。东篱翁,头折冤。第二折,商调相从。第三折,大石调。第四折,是正宫。都一般愁雾悲风。”㉔李时中、马致远、花李郎、红字李二四人合作的杂剧《黄粱梦》今存《元曲选》本,署名“马致远”,其四套曲首曲分别为【仙吕·点绛唇】【商调·集贤宾】【大石调·六国朝】【正宫·端正好】。

元无名氏编《乐府新声》㉕全称“梨园按试乐府新声”,其编成时间不详,大概在《乐府群玉》成书前后,姑且假定为1346年前后,故当与汤式相去不远。《乐府新声》卷中、卷下小令一律不标宫调,卷上套数以宫调标套曲首曲,包括:【双调·行香子】【南吕·一枝花】【双调·新水令】【双调·夜行船】【越调·斗鹌鹑】【双调·风入松】【正宫·端正好】【中吕·粉蝶儿】【黄钟·醉花阴】【南吕·梁州第七】等十个调牌。另有套曲【点绛唇】【哨遍】未标宫调,这二个调牌后来一般分别归入[仙吕][般涉调]。

《元刊杂剧三十种》收30种元剧,有套曲120套,按明代套曲首曲标宫调的惯例,应该有120次宫调标示,但其中只有六次宫调标示,分别是:尚仲贤《尉迟恭三夺槊》第四折标【正宫·端正好】、张国宾《公孙汗衫记》第二折标【越调·斗鹌鹑】、孔文卿《地藏王证东窗事犯》第三折标【越调·斗鹌鹑】、岳伯川《岳孔目借铁拐李还魂》第三折标【双调·新水令】、宫天挺《死生交范张鸡黍》第四折标【中吕·粉蝶儿】、郑光祖《辅成王周公摄政》第三折标【越调·斗鹌鹑】。

洛地曾对今存162种(171本)元曲杂剧进行调查统计,在689套中使用的套曲首曲主要是【点绛唇】【粉蝶儿】【端正好】【一枝花】【斗鹌鹑】【集贤宾】【新水令】【醉花阴】【六国朝】,其中【点绛唇】【粉蝶儿】【端正好】【一枝花】【新水令】五曲最常见,有583套,占85%㉖。

根据以上调查,我们似乎可以说【点绛唇】【粉蝶儿】【端正好】【一枝花】【斗鹌鹑】【新水令】等十几个调牌有可能分别与[仙吕][中吕][正宫][南吕][越调][双调]等宫调有较密切的关联,至少在元末明初的贾仲明、汤式、朱有燉时代可能是如此。这种情况是否可以上溯到更早些时候呢?似乎也可以寻觅到一些蛛丝马迹。

燕南芝庵《唱论》有云:“有子母调,有姑舅兄弟,有字多声少,有声多字少,所谓一串骊珠也。比如【仙吕·点绛唇】【大石·青杏儿】,人唤作杀唱的刽子。”㉗燕南芝庵一般认为可能是金末元初人,可见彼时在燕南芝庵等唱家那里,【点绛唇】【青杏儿】两调牌已分别与[仙吕][大石(调)]连带指称。

钟嗣成《录鬼簿》为反映元代散曲、杂剧创作方面最值得注意的文献,书前有钟嗣成至顺元年(1330)自序。《录鬼簿》虽多处提及调牌名,但极少与宫调联系,唯“睢景臣”条云:“维扬诸公,俱作《高祖还乡》套数,惟公【哨遍】制作新奇,皆出其下。又有【南吕·一枝花】《题情》云:‘人间燕子楼,被冷鸳鸯锦。酒空鹦鹉盏,钗折凤凰金。’亦为工巧,人所不及也。”“苏彦文”条云:“彦文有‘地冷天寒’越调,及诸乐府。”㉘按:《高祖还乡》套数杨朝英所编《太平乐府》卷九收录㉙,首曲为【哨遍】,常与[般涉调]捆绑在一起,但其密切程度显然不及【一枝花】与[南吕]的关系,故钟嗣成此处未说到“般涉调”。明人所编曲选《雍熙乐府》卷一三收苏彦文【斗鹌鹑】套曲(地冷天寒)㉚,【斗鹌鹑】与[越调]也有较高关联度,唯独此处《录鬼簿》提及宫调名[越调]而不及调牌【斗鹌鹑】。

夏庭芝《青楼集》是反映元代中、后期元曲演唱、创作的珍贵史料,书前有朱经元至正甲辰年(1364)序,其中记叙到作家作曲、歌妓唱曲时一般不及宫调,这说明彼时所谓宫调对作者、歌者而言并无意义,但也偶有述及调牌连带其宫调的记载,仅一处:“周人爱,京师旦色,姿艺并佳。其儿妇玉叶儿,元文苑尝赠以【南吕·一枝花】曲。”㉛

以上是燕南芝庵《唱论》、钟嗣成《录鬼簿》、夏庭芝《青楼集》所反映的情况,由此我们可以推想:【点绛唇】与[仙吕]、【一枝花】与[南吕]可能至少在元代中叶就已经被较紧密地捆绑在一起了。

杨栋近些年来致力于宋、金、元瓷枕文物上的词曲收集和研究,撰有《考古收藏原始报告》㉜。自现有文物来看,当时很多词、曲调牌前大都未见宫调标记,如【庆宣和】【落梅风】【喜春来】【山坡里羊】【醉中天】【小桃红】【朝天子】【红绣鞋】【快活三】【寄生草】【粉蝶儿】【摊破浣溪沙】等二三十个已发现调牌皆如此。但也有少数调牌前有宫调标示,如【仙吕调·六么实催】【中吕宫·点绛唇】【中吕宫·七娘子】【大石调·风流子】【双调·行香子】【高平调·木兰花】【商调·阳台路】。但这些调牌宫调的标记与我们前面说到元曲常用的十几个调牌看不出有何关系。如【点绛唇】,瓷枕标记为[中吕宫],元曲大多标为[仙吕]。这至少说明【点绛唇】与[仙吕]并非是确定不易的组合。

《刘知远诸宫调》(残)㉝与董解元《西厢记诸宫调》(下文简称《董西厢》)㉞现存两种诸宫调当然是我们考察元曲调牌与宫调问题的重要参照物。两诸宫调的宫调标记,有多个与前面我们讨论到元曲常用套曲首曲的情况相似,如【仙吕·赏花时】在《董西厢》中有【仙吕调·赏花时】,【仙吕·点绛唇】在《董西厢》中有【仙吕调·点绛唇缠令】,【中吕·粉蝶儿】在《董西厢》中有【中吕调·粉蝶儿】,【越调·斗鹌鹑】在《董西厢》中有【越调·斗鹌鹑缠令】,【般涉调·哨遍】在《董西厢》中有【般涉调·哨遍缠令】,【南吕·一枝花】在《董西厢》中有【南吕宫·一枝花缠令】。

但值得指出的是,两种诸宫调与《中原音韵》所代表的宫调体系属于不同的系统。这首先表现在宫调名称及宫调数量的不同。两种诸宫调可见十八宫调名:

中吕调 高平调 仙吕调 黄钟调㉟般涉调 正宫 中吕宫 道宫 南吕宫 仙吕宫 黄钟宫 越调 大石调 双调 小石调 歇指调 商调 商角调

燕南芝庵《唱论》提及十七宫调名:

仙吕调唱清新绵邈 南吕宫唱感叹伤悲 中吕宫唱高下闪赚 黄钟宫唱富贵缠绵正宫唱惆怅雄壮 道宫唱飘逸清幽 大石唱风流酝藉 小石唱旖旎妩媚 高平唱条物滉漾 般涉唱拾掇坑堑 歇指唱急并虚歇 商角唱悲伤宛转 双调唱健捷激袅 商调唱凄怆怨慕 角调唱呜咽悠扬 宫调唱典雅沉重 越调唱陶写冷笑㊱

《唱论》的十七宫调显然袭自诸宫调十八宫调,唯已出现混乱:在诸宫调十八宫调中,“宫”仍是“宫”、“调”仍是“调”,故“中吕调”与“中吕宫”、“仙吕调”与“仙吕宫”、“黄钟调”与“黄钟宫”并见,但《唱论》中仍可见“南吕宫”“中吕宫”“黄钟宫”,却丢失了“南吕调”“中吕调”“黄钟调”,同时莫名其妙地增添了“角调”。

周德清《中原音韵》所谓十二宫调则是:

黄钟 正宫 大石调 小石调 仙吕 中吕 南吕 双调 越调 商调 商角调般涉调㊲

《中原音韵》十二宫调相比《唱论》的十七宫调更加混乱,“黄钟”“仙吕”“中吕”“南吕”是“宫”还是“调”,都含混不明。

除宫调名称及宫调数量的不同外,两种诸宫调所见的调牌及宫调标示与元曲也有很大差异,如【仙吕调·满江红】【越调·水龙吟】【双调·文如锦】【越调·上平西缠令】【大石调·洞仙歌】【中吕调·古轮台】【般涉调·夜游宫】【高平调·木兰花】【道宫·文序子】等很多调牌在元曲中都未见。两种诸宫调所用的调牌,总体上多是宋词牌而非元曲牌。故诸宫调所用调牌的宫调标示对后来元曲套曲首曲的宫调标示可能是有影响的,但如果说后者直接来自前者,则缺少足够依据。

由上可见,在周德清《中原音韵》“北九宫”体系建立以前,民间已存在这一现象:词曲调牌前常见宫调标示,甚至某些特定的调牌与某宫调可能存在较为稳定的联系,如【一枝花】与[南吕]、【斗鹌鹑】与[越调]、【点绛唇】与[仙吕]、【青杏儿】与[大石]。

这一现象本来也很容易理解:作家按某种文字格式填写了某词曲调牌,这一调牌由乐人歌唱时需要择定某宫调(调高、调式),甚至某一调牌或者常常较固定地使用某宫调去付唱,但这并不意味着该调牌只能用该宫调去演唱。由此才可以理解,宋词调多不标宫调,其中标宫调者中有73个调牌使用两个以上的宫调㊳;诸宫调中同一调牌归属两宫调以上者达152个,占诸宫调作品所涉全部曲牌数(379个)的半数以上,【水仙子】【柳叶儿】【朝天子】【醉太平】等调牌使用四、五种宫调㊴。

从明清南北曲演唱的实际看,同一曲牌实际可使用不同的笛调(调高),也可以使用不同的调式,也就无所谓隶属于特定的某宫调。如【新水令】,在《昊天塔·五台》《义侠记·打虎》等用“尺字调”,调高为[中吕C],在《吉庆图·醉监》《桃花扇·寄扇》等用“小工调”,调高为[林钟D],而《单刀会·刀会》则用“上字调”,其调高为[姑冼B]。【新水令】多结于“上(1)”,其调式即“宫调式”;而《昊天塔·五台》【新水令】结于“四(6)”即为“羽调式”;著名的《单刀会·刀会》中【新水令】则结于“工(3)”,即为“角调式”,所以【新水令】并无确定的调高、调式。在《中原音韵》中,【新水令】被归于[双调],如果这个[双调]从音乐意义去理解(调高、调式),就完全不可思议,而与【新水令】相似的情况非常之普遍。

三、《中原音韵》“北九宫”体系的文献依据

元曲调牌皆有其特定的宫调限定或归属——《中原音韵》显然是按照这一观念建构其“北九宫”体系的。但《中原音韵》的“北九宫”体系应该不是凭空虚构,必有所凭借。以上提及的《唱论》、金元瓷枕所见词曲、诸宫调等文献都不足以给周德清《中原音韵》“北九宫”体系的建立提供资源,直接促成《中原音韵》“北九宫”体系建立的文献可能是周德清当时所能见到的各种曲选、曲家作品集,其中最值得关注的似应是杨朝英所编大型曲选《阳春白雪》。

杨朝英所编《阳春白雪》㊵现存版本主要是元刊十卷本、元刊残本二卷及明抄九卷本、明抄残存六卷本。残存二卷本虽仅残存前集二卷,却比十卷本前集五卷多出110首小令。明抄九卷本比十卷本多出小令60多首、套数16套,有许多不见于元明曲选、曲谱。残存六卷本有些作品与前三种相重,却多出套数19套,且此19套不见于其他各种曲本。由现存各版本存在较大差异可知,我们今日所见的《阳春白雪》并非其当初实际所收作品的全部,而且《阳春白雪》在元代即可能曾以不同的面目刊刻过。

周德清编撰《中原音韵》时,曾读到杨朝英所编《阳春白雪》,其自序云:

青原萧存存,博学,工于文词,每病今之乐府有遵音调作者,有增衬字作者,有《阳春白雪集》【得胜令】“花影压重檐,沉烟袅绣帘,人去青鸾杳,春娇酒病恹。眉尖,常琐伤春怨。忺忺,忺的来不待忺”。“绣”唱为“羞”,与“怨”字同押者;有同集【殿前欢】“白雪窝”二段,俱八句,“白”字不能歌者;有板行逢双不对,衬字尤多,文律俱谬,而指时贤作者;有韵脚用平上去,不一一,云“也唱得”者;有句中用入声,不能歌者;有歌其字,音非其字者:令人无所守。㊶

周德清《中原音韵》后序作于元泰定甲子年(1324),可知《阳春白雪》在此前已出版过。周德清自序提到的【得胜令】【殿前欢】都见于今存的明抄九卷本前集卷三,其作者正是杨朝英,而在这里杨朝英被批得很厉害,在周德清看来,杨几乎是不知音而妄作者。

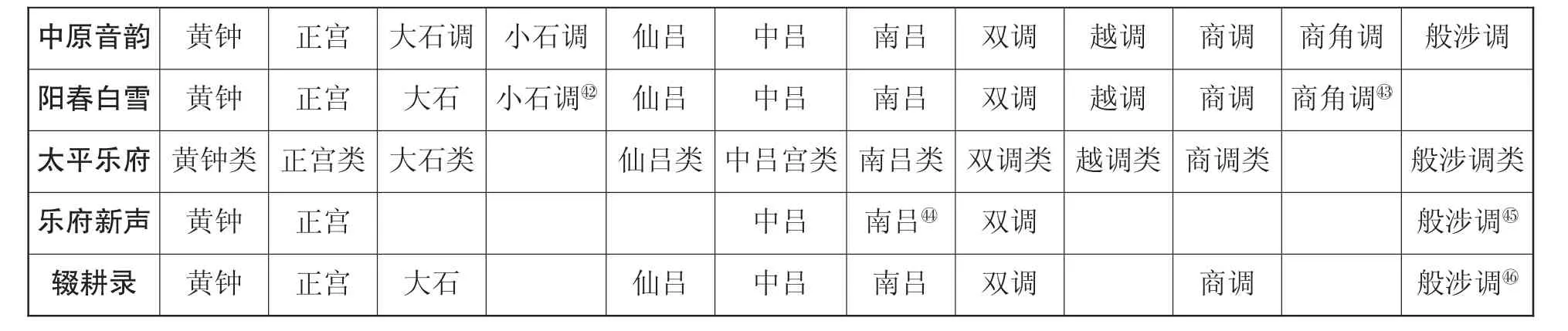

但从十二宫调体系建立来说,《阳春白雪》显然是《中原音韵》的主要资源。这首先表现在《中原音韵》的十二宫调与《阳春白雪》的高度相似。鉴于《中原音韵》《阳春白雪》与《太平乐府》《乐府新声》《辍耕录》等文献的宫调也有高度相似性,我们一并列表如下,以清眉目:

《阳春白雪》现存各种版本,共同反映了此书至少使用了十一种宫调,其所用宫调名与《中原音韵》也基本一致:“仙吕”“中吕”“南吕”是“宫”还是“调”,都是含混带过,并不区分“仙吕宫”与“仙吕调”、“中吕宫”与“中吕调”、“南吕宫”与“南吕调”。《阳春白雪》与《中原音韵》相比仅缺少“般涉调”。同是杨朝英所编《太平乐府》则有“般涉调”,由此可知杨朝英观念中必定是有“般涉调”的,完整的《阳春白雪》完全可能有“般涉调”。

其次,从《中原音韵》各个宫调下辖的调牌以及调牌排列次序来说,《阳春白雪》也与《中原音韵》有高度的近似性。如《中原音韵》“仙吕四十二章”依次为:

端正好 赏花时 八声甘州 点绛唇 混江龙 油葫芦 天下乐 那吒令 鹊踏枝 寄生草 六幺序 醉中天 金盏儿 醉扶归 忆王孙 一半儿 瑞鹤仙 忆帝京村里迓古 元和令 上马娇 游四门 胜葫芦 后庭花(亦作“煞”) 柳叶儿 青哥儿翠裙腰 六幺令 上京马 祆神急 大安乐 绿窗愁 穿窗月 四季花 雁儿 玉花秋 三番玉楼人(亦入越调) 锦橙梅 双雁子 太常引 柳外楼 赚煞尾

以上四十二个调牌中,其中三十个调牌(加黑者)均见于现存的《阳春白雪》。而且这些调牌的排列顺序也与《阳春白雪》高度相似。如明抄九卷本及元刊十卷本《阳春白雪》都收不忽麻平章的【点绛唇】套《辞朝》,其所用调牌依次为:

点绛唇→混江龙→油葫芦→天下乐→那吒令→鹊踏枝→寄生草→村里迓鼓→元和令→上马娇→游四门→胜葫芦→后庭花→柳叶儿→赚尾㊼

不难看出,《中原音韵》中调牌的排序与《阳春白雪》所收不忽麻平章所作套曲的使用顺序存在高度一致。

当然,从各宫调下辖的调牌以及各调牌被归属的宫调来看,《阳春白雪》与《中原音韵》显然也存在很多差异。比如调牌【一半儿】,是元曲经常使用的调牌,在《中原音韵》中被分配到[仙吕],但却不见于《阳春白雪》,在杨朝英编《太平乐府》中被归于“黄钟类”。【醉中天】在《中原音韵》中被分配到[仙吕],但在《阳春白雪》中却被归入[仙吕][越调]两个宫调。又如【喜春来】,在《中原音韵》中被分配到[中吕],《阳春白雪》也是标[中吕],但在同是杨朝英编的《太平乐府》中却被归入[中吕][正宫]两个宫调。故如果说《阳春白雪》中各调牌与宫调的隶属关系与《中原音韵》有分歧,其原因可能很简单:一是《阳春白雪》等曲选中各调牌与宫调的隶属关系本来存在很多差异和分歧;二是《中原音韵》如果依据《阳春白雪》等曲选决定各调牌与宫调的隶属关系时可能无所适从,只能勉强主观选择,以求尽可能减少调牌与宫调对应关系的多样性。

除了《阳春白雪》,周德清也应当有机会看到其他曲选。隋树森依据清代藏书志及钱大昕《补元史艺文志》等文献的记载,除以上提及的《阳春白雪》《太平乐府》《乐府新声》《乐府群玉》等四种曲选外,还稽考出《江湖清思集》《百一曲选》《中州元气》《仙音妙选》《曲海》《乐府群珠》《片玉珠玑》《诗酒余音》等元人曲选㊽,可惜今日都无从得见。因此,《中原音韵》“北九宫”体系的文献依据问题,今日还无法具体落实。

在探讨《中原音韵》“北九宫”体系的文献依据时,我们自然也会生出疑问:如果说至迟到元中叶时,元曲家写作套曲首曲很可能仍不标宫调、写作小令一例不标宫调(随着《中原音韵》的流行,套曲首曲标宫调的情况才渐普遍),那么杨朝英编《阳春白雪》《太平乐府》时,为何一例要在调牌前标宫调?邓子晋在元至正辛卯(1351)为杨朝英编《太平乐府》作序云:

乐府本乎《诗》也,三百篇之变至于五言,有乐府、有五言、有歌、有曲,为诗之别名矣。及乎制曲,以腔音调滋巧盛,而曲犯杂出,好事者改曲之名曰词以重之,而有诗词之分矣。今中州小令、套数之曲,人目之曰乐府,亦以重其名也。举世所尚,辞意争新,是又词之一变,而去诗愈远矣……澹斋杨君有选集《阳春白雪》,流行久矣。兹又新选《太平乐府》一编,分宫类调,皆当代朝野名笔。㊾

邓子晋在序言中提到《太平乐府》的编辑方法——“分宫类调”,特别值得注意。《太平乐府》使用的宫调都明显有分类的烙印,有“黄钟类”“大石类”“双调类”“正宫类”“中吕宫类”“南吕类”“仙吕类”“越调类”“商调类”“般涉调”等十大类,这十大类是一级分类,在宫调这一级分类下是调牌,同一调牌下汇集各家作品。此前的诗文选集主要是按作家、文体或题材分类,故杨朝英《太平乐府》这种“分宫类调”的编辑方法与此前明显不同。杨朝英编辑《阳春白雪》明显也用这种“分宫类调”的方法。这就很令人好奇,是谁启发了杨朝英的“分宫类调”?

众所周知,燕南芝庵《唱论》是因附刻于《阳春白雪》卷首而流传至今的。杨朝英对于燕南芝庵《唱论》显然至为看重,《唱论》后附录宋名家词十首(所谓“大乐”),其后才是《阳春白雪》正编。燕南芝庵《唱论》提及十七宫调,提出所谓“仙吕调唱清新绵邈、南吕宫唱感叹伤悲、中吕宫唱高下闪赚、黄钟宫唱富贵缠绵”等,元中叶的杨朝英也肯定看到某些调牌与某宫调相连带的情况,常见的如【仙吕·点绛唇】【大石·青杏儿】【南吕·一枝花】【越调·斗鹌鹑】一类,这可能最终启发他将各调牌皆置于各宫调的大类下。杨朝英的作法可能还有很多随意处,但到了周德清那里则得到权威性的修订和论述,“北九宫”体系遂正式确立,而明中叶时蒋孝、沈璟等则是仿效“北九宫”进一步建构了“南九宫”。但不论是“北九宫”还是“南九宫”,实际都是人为建构的,并非本已有之。以上推论当然还需要更多文献考证,也期待同道批评指正,共同探讨这一曲学史的重大问题。

① 王国维:《宋元戏曲史》“自序”,上海古籍出版社2008年版,第1页。

②㊲㊶ 周德清:《中原音韵》,中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》一,中国戏剧出版社1959年版,第224页,第224—230页,第175页。

③ 中国大百科全书编辑委员会编:《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》,中国大百科全书出版社1992年版,第301、90页。

④ 臧晋叔编:《元曲选》,中华书局1958年版;隋树森编:《元曲选外编》,中华书局1959年版;隋树森编:《全元散曲》,中华书局1964年版。为避繁琐,本文涉及较多的重要古籍,仅在第一次出现时注明版本。

⑤ 《元刊杂剧三十种》,《古本戏曲丛刊》四集,中华书局1958年版。

⑥ 无名氏选辑,隋树森校订:《类聚名贤乐府群玉》,上海古籍出版社1982年版。

⑦ 葛云波:《〈乐府群玉〉成书、增订时间及影响考论》,《文献》2006年第4期。

⑧ 元好问:《遗山乐府》,朱祖谋编:《彊村丛书》本,上海书店、江苏广陵古籍刻印社1989年版。

⑨ 张养浩:《云庄休居自适小乐府》,《续修四库全书》第1738册,上海古籍出版社2010年版,第85页。

⑩ 张可久:《新刊张小山乐府北曲联乐府》,《续修四库全书》第1738册,第144页。

⑪㉘ 钟嗣成:《录鬼簿》,《中国古典戏曲论著集成》二,第133页,第127、130页。

⑫ 王恽:《秋涧先生大全文集》,元至治壬戌(1322)嘉兴路儒学刊本。

⑬ 刘敏中:《中庵诗余》,《彊村丛书》本。

⑭ 宋褧:《燕石近体乐府》,《彊村丛书》本。

⑮ 李齐贤:《益斋长短句》,《彊村丛书》本。

⑯ 倪瓒:《倪云林先生诗集》“附录”,《四库存目丛书·集部》第23册,齐鲁书社1997年版,第352—354页。

⑰ 邵亨贞:《蚁术词选》,《丛书集成三编》第63册,(台湾)新文丰出版公司1985年版。

⑱ 孔齐:《至正直记》,上海古籍出版社1987年版,第20页。

⑲㉑㉛ 夏庭芝:《青楼集》,《中国古典戏曲论著集成》二,第17—18页,第36、38页,第22页。

⑳ 陶宗仪:《南村辍耕录》,中华书局1959年版,第103页。

㉒ 汤式:《笔花集》,天一阁藏明抄本。

㉓ 朱有燉:《诚斋乐府》,明藩府刻本。

㉔ 钟嗣成等:《新校录鬼簿正续编》,巴蜀书社1996年版,第100页。

㉕ 无名氏编,隋树森校:《梨园按试乐府新声》,中华书局1958年版。

㉖ 洛地:《词乐曲唱》,人民音乐出版社1995年版,第300页。

㉗㊱ 燕南芝庵:《唱论》,《中国古典戏曲论著集成》一,第161页,第160—161页。

㉙ 杨朝英选:《朝野新声太平乐府》,中华书局1958年版,第344页。

㉚ 《雍熙乐府》,《四部丛刊续编·集部》第1册,上海书店出版社1934年版。

㉜ 参见时俊静:《元曲曲牌研究》“附录”,上海古籍出版社2018年版,第369—383页。

㉝ 廖珣英:《刘知远诸宫调校注》,中华书局1993年版。

㉞ 凌景埏校注:《董解元西厢记》,人民文学出版社1962年版。

㉟ 董解元《西厢记诸宫调》卷五有【羽调·混江龙】,[黄钟调]又称[羽调]。

㊳ 洛地:《宋词调与宫调》,《西华师范大学学报》2012年第1期。

㊴ 洛地:《诸宫调、元曲所谓“宫调”疑议》,《江苏师范大学学报》2013年第5期。

㊵ 杨朝英选,隋树森校订:《新校九卷本阳春白雪》,中华书局1957年版。

㊷ 现存元刊本、残本及九卷本抄本《阳春白雪》皆未见[小石调]。《天籁集摭遗》说白朴【小石调·恼煞人】套曲见《阳春白雪》后集卷六,但现存各本《阳春白雪》后集都没有第六卷,隋树森以为当系别本。参见《全元散曲》,第206页。

㊸ 九卷本《阳春白雪》有[商角调],有【黄莺儿】【踏莎行】【盖天旗】【应天长】等调牌,十卷本未见。

㊹ 元刊本作“南宫”,如【南宫·一枝花】,或为“南吕”之误,或为“南吕宫”之省。

㊺ 《乐府新声》卷上“诸套数”里有【哨遍】套,可是没有标记宫调。

㊻ 陶宗仪《南村辍耕录》列二百二十一个调牌,归于八种“宫调”。其中在“南吕”类下收【般涉】【哨遍】【耍孩儿】【收尾】,显然是传抄之误,把[般涉]等同于普通调牌了。

㊼ 杨朝英选,隋树森校订:《新校九卷本阳春白雪》,第125—127页。

㊽ 隋树森:《元人散曲论丛》,齐鲁书社1986年版,第146页。

㊾ 邓子晋:《序》,杨朝英编:《太平乐府》,《历代散曲汇纂》,浙江古籍出版社1998年版,第29页。