赋能融合基建 助推行业转型

近年来,国家加快推进新型基础设施建设(以下简称“新基建”)的众多举措在社会上引起高度关注。作为稳增长、培育新动能的重要力量,“新基建”如何推进工程建设行业高质量发展?下面我从把握新机遇、开发新技术、培育新业态三个方面来谈一些自己的看法。

把握新机遇

云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的发展,正加速推进全球产业分工深化和经济结构调整,重塑全球经济竞争格局。今年5月,美国参议院少数党领袖查克·舒默提出了《无尽前沿法案》(以下简称《法案》),计划让美国国会向美国国家科学基金会投入1000亿美元,用于人工智能、量子计算、先进通信、机器人等领域的研究。《法案》计划在10个关键重点领域推进技术,这10大领域中的第一项,就是人工智能领域。具体包括:人工智能和机器学习,高性能计算、半导体和先进、计算机硬件,量子计算和信息系统,机器人学、自动化和先进制造,自然或人为、灾害预防,先进通讯技术,生物技术、基因组学和合成生物学,网络安全、数据存储和数据管理技术,先进能源,材料科学及工程。

人工智能为何如此重要?人工智能是指可模仿人类智能来执行任务,并基于收集的信息对自身进行迭代式改进的系统和机器,简单来说,就是机器学习与人脑力的深度学习,让机器会学习、会思考、会工作,并且能帮助人去学习,辅助人去思考,从事体力劳动,最终辅助人、替代人(图1)。

图2 人工智能的“三算”基础

人工智能的发展经历了漫长的过程,从过去30年的由云计算和大数据技术支撑的计算智能,到现在的感知智能,如无人驾驶、语音识别、图像识别、影像识别等,这些都是感知智能技术取得的发展。2017年机器人的语音识别已经达到了人的水平,这是近10年主要做的事情。但是,这一阶段的人工智能是有智能无智慧,有智商没有情商,知其然不知其所以然。所以下一个10年将要发展的是认知智能,是基于脑启发式的人工智能,基于心理学、脑科学的人工智能,最终达到类脑的人工智能,能真正像人一样去思考、工作。

现阶段的人工智能主要是以“三算”作为基础:一是“算据”;二是“算力”;三是“算法”(图2)。“算法”主要基于深度学习,所以必须要有“算据”,包括数字化设计的数据、智能感知的数据等;“算力”是通过计算机,采取“云计算+边缘计算”的构架来进行计算;“算据”要存储,就需要建数据中心,要感知、传输,就要涉及到5G设施,要计算、超算、云计算等。这就是我们所说的“新基建”,“新基建”是人工智能技术发展的基础,也是数字经济的一个基础。

从某种程度上说,“新基建”是数字基建,“老基建”是物理基建,基建领域的CPS就是融合基建。一方面,从“物理基建”到“物理基建+数字基建”,是产业调整的必然产物,“新基建”为“老基建”升级提供技术支撑;另一方面,“新基建”需要开拓新市场(特别是垂直领域)、培育新业态,“老基建”为“新基建”发展提供了巨大的市场。

开发新技术

一般来说,“新基建”技术是通用技术,要应用于建筑领域,就必须开发工程建设领域先关的技术。

一是数字孪生技术。数字孪生是虚实之间双向映射、动态交互和实时联系,是与物理系统对应的数字化表达,或者说是与物理系统对应的数字化表达。目前,数字孪生逆向生成较多,是先有实物再将其进行数字化表达。那么真正的数字孪生是什么?它应该是一个动态的过程,就是还没有这个物的时候,我们就应该要考虑怎么样随着物的产生过程,把这个运动的过程都记录下来,这类的数字孪生就是正向的数字孪生。

二是数字主线技术。数字孪生的产生是一个动态的过程,实体工程在建造之前和在建造中,就应建立动态的数字孪生,通过动态的数字孪生模型优化和指导实体工程建造,这一技术就是数字主线技术。例如,一个工程项目建设全过程,从工程设计到深化设计、从施工到运维整个过程所产生的数据,通过模型驱动,各环节信息双向同步沟通,各阶段必须无缝进行连接,各种软件之间要进行很流畅的交互,这项技术将为建筑业发展提供非常重要的技术支撑。

三是基于模型定义工程产品。我们现在的建筑设计更多的是一种形式逻辑的表达,与形式逻辑相对应的数理逻辑,通过摸清它的数字逻辑规律,就可以采用模型定义工程产品。例如,北京大兴国际机场建设过程中,机场核心区18万平方米采用8根C型柱支撑。这8根C形柱的网架是通过数字模型计算出来的,就是通过模型来定义这个产品;再如上海中心大厦(图3),由于这3栋建筑并列在一起,就造成了局部的风场,如何降低这个风场风荷载造成的影响?就是通过模型将上海中心大厦主体结构扭转120°,使得风荷载作用效应减少了四分之一,这些数据都是通过仿真、模型计算出来的。

四是智能感知技术。在工程项目中,如何综合运用云计算、大数据、物联网、移动技术和智能设备等信息技术手段,聚焦工地施工现场管理,紧紧围绕“人、机、料、法、环”等关键要素,建立信息智能采集、管理高效协同、数据科学分析、过程准确控制的施工现场立体化信息网络,实现对工地的智能管理;如何在运维中引入人工智能,以实现“事前智能预警、事后快速定位、夜间无人值守、远程集中管理”等一系列智能运维目标,是当前需要解决的课题。

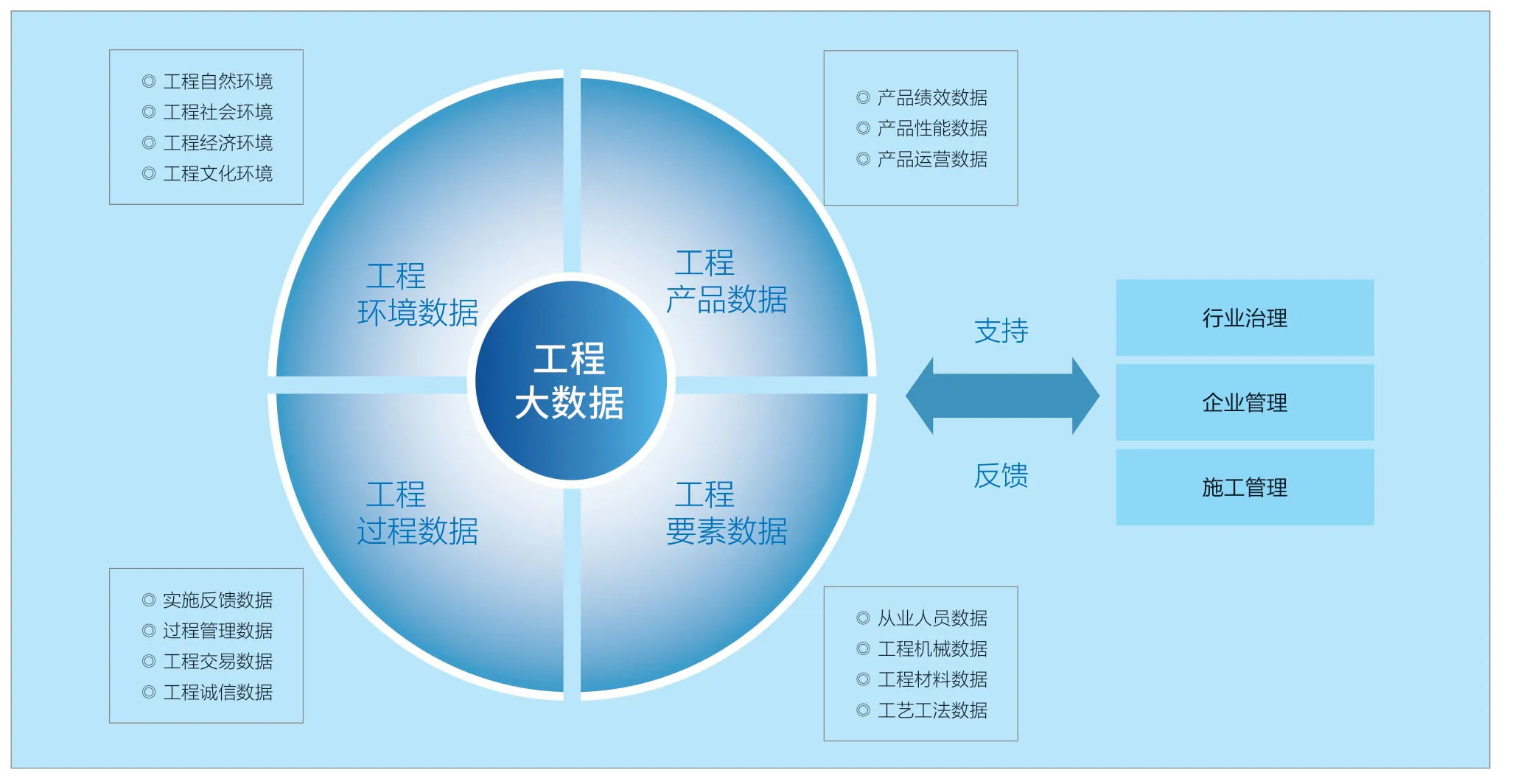

五是工程大数据驱动的智能决策。要综合利用工程环境数据(自然环境、社会环境、经济环境、文化环境)、工程过程数据(实施反馈数据、过程管理数据、工程交易数据、工程诚信数据)、工程要素数据(从业人员数据、工程机械数据、工程材料数据、工艺工法数据)、工程产品数据(产品绩效数据、产品性能数据、产品运营数据)等,通过对大数据的管理与分析,帮助行业治理精准化,帮助企业准确把握市场需求变动、提高产品设计与生产效率和供应链的敏捷性、准确性,提升施工管理水平,帮助业主提高运维能力。当我们具备了工程环境数据、工程过程数据、工程要素数据、工程产品数据的时候,就可以利用这些数据进行行业治理、企业管理以及施工管理(图4)。

六是自动化、智能化工程机械与设备。当我们具备了上述技术条件后,不再继续需要依靠人去工作,而是应该让机器去工作,赋予机械智能,从数控到遥控,一直到无人化,最终发展为建筑机器人,让机器替代人去工作,进行安全、高效、精确的建筑部品部件生产和施工作业,走建筑新型工业化道路,这也是今后发展的一个趋势。

图3 上海中心大厦

培育新业态

当我们开发了建筑领域的相关技术后,建筑业应当着力培育以下3种业态:

一是建筑工业化。新型建筑工业化不是传统工业化,它是把现代信息技术、智能技术与工业化深度融合,形成一种建筑新型工业化的新模式。目前,我们要想推动新型建筑工业化发展,需要解决以下三个方面的问题:如何建立建筑工业化的标准体系,现在应该说有了大框架但还不完善;目前部品部件、建筑构配件拿到工厂去生产,但是工厂生产的工业化特征还不明显,还没有形成批量的生产模式,没有形成多品种的流水线的生产,这就要建立部品、部件柔性的生产线,特别是智能化柔线的生产线;通过智能物流把部品部件运到现场以后,工地建设也应该智能化,把工地建设建成智能工厂,改善工地的建设环境、施工环境,从而提高建设工作效率。

图4 工程大数据驱动的智能决策

二是建造服务化。建造服务化,包括建造过程的专业化服务和使用过程的专业化服务,如搭建开放式的设计平台,为施工生产提供设备、技术支持,为质量安全提供保障,以及正在推行的全过程咨询等建造过程的专业化服务;通过拉长产业链,提供智能节能、智慧养老物业、智能健康住宅等使用过程的专业化服务。

三是建造平台化。平台经济已成为世界经济增长的新引擎。今年,世界500强企业中排在前10的一共有8家平台企业,而10年前只有两家,这就是一个发展的趋势。一个平台的价值取决于在这个平台上“粘”住客户的数量,通过搭建平台,使得产品的供给者与产品的需求者减少很多中间的环节,使得交易的效率更高、交易的成本越低,受益就更大,所以说这种平台是今后发展的一个趋势。

新形势下,工程建设企业也应该要搭建平台,并应当做好战略决策:

第一,选择好商业模式。企业在变革过程中究竟是选择2B、2C模式,还是搭建平台,要认真考虑。要根据企业的自身优势,不要盲目地去使用或者追求高新技术,选好商业模式。

第二,要从转变建造方式中发展新业态。建筑业转型升级是首位,信息化、智能化等技术要服务于转型升级,信息技术、智能技术固然重要,但建筑业转型升级,走新型工业信息化道路更加重要,要加强智能建造与工业化协同发展,行业企业应当在转型中找到并提升新的核心竞争力。

第三,技术成熟度高的产品更容易实现价值。企业必须明白不是技术越先进的产品越容易实现价值,反而是技术越成熟的产品能够实现价值。技术成熟能够稳定产品的质量,同时能够使成本更低,但技术走向成熟有一个过程,需要提前进行技术储备。什么时候将成熟的技术投向市场,需要把握时机,才能够实现价值。

第四,要注重社会伦理。我们有了智能化以后,很多服务都是由算法来决定的,算法决定价格,算法决定服务方式,还有一手交隐私、一手交服务,这就要求作为提供服务的企业家、专业的技术人员,一定要做到有情怀。技术虽然重要,但文化理念往往在某种程度上比技术更重要。

总而言之,“新基建”为我们提供了一个前所未有的发展机遇,建筑业要抓住新一轮科技革命的新机遇,高度重视数字技术对工程建造的变革性影响,制定以智能建造为核心的“中国建造2035”发展战略,实现建设行业的转型升级,为“一带一路”提供技术支撑,从建造大国走向建造强国。