用智慧写下的和平 (上)

张晓平

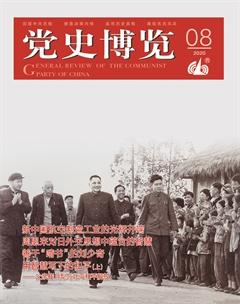

1949年1月31日,中国人民解放军进入北平。图为装甲车部队行进在前门大街

从1937年加入中国共产党到1947年成为中共晋察冀分局城工部北平学委负责人,我的父亲崔月犁经历了六年的游击战争和四年在北平的潜伏生活。尽管那年他才27岁,但丰富的经历已经把这个农家小伙历练成了党的经验丰富的重要干部。

1948年底,辽沈战役以中共获全胜、东北全境解放而宣告结束。此后,解决华北傅作义集团被提上日程。北平地下党学委奉命将争取傅作义起义作为头号任务,而在北平城内组织实施该任务的重要领导人便是我的父亲崔月犁。

走近傅作义

1948年,父亲的“家”——晋察冀根据地和母亲的“家”——晋冀鲁豫根据地,终于合为一家,称为华北解放区。晋察冀野战军和晋冀鲁豫野战军被改编为华北野战军,其对手是国民党华北“剿总”司令部所属部队。

1948年初,由于北平地下党学委多年来在北平建立了广泛的上层关系,华北局城工部把策反傅作义的工作交给了学委。父亲在学委中一直负责上层统战工作,自然成为最早介入这项工作并自始至终负责到底的地下党领导人。这是北平地下党学委接受的最大的策反任务,难度巨大。因为他们的工作对象不是一个团、一个军,而是拥兵近60万的整个国民党华北军事体系。这时的傅作义正春风得意,没有把中共放在眼里。他是一员能攻善守的悍将,从抗战和内战中一路拼杀过来,战功卓著。在1946年国共争夺华北的较量中,傅作义席卷绥远、察哈尔、热河,连克集宁、大同、张家口,与聂荣臻、贺龙这两位中共重量级将领交手,以少胜多,连战连捷。傅作义借助这几场胜仗大获蒋介石信任,成为手握包括若干中央军主力兵团在内的近60万重兵、坐镇华北五省二市的“剿总”司令部总司令,号称“华北王”。

崔月犁在北平解放前夕

怎样才能接近这位“华北王”呢?华北局城工部部长刘仁说:我们要找到“能和傅作义说上话”的人。学委的干部多是20到30岁的年轻人,无财无势,收入微薄,仅有一份能掩护自己的职业。他们和傅作义的子女年龄相仿,但没有高层社会背景,不可能直接和傅作义建立关系。于是,争取傅作义的工作就从不断寻找能接近他的人开始。这不仅需要了解傅作义的全部历史,还必须找到与他和中共双方都有密切接触的可靠的人。即使有了这样的人选,整个过程也将是一波三折,遇到挫折时需要不断调整才能达到目的。

被学委选定的第一个人是傅作义在保定军官学校的同学和拜把兄弟、老搭档曾延毅。此时他赋闲在天津当寓公。这项工作由父亲直接领导的专门负责军事策反的王甦(时名张箴)负责。1948年3月,刘仁指示天津地下党学委把曾延毅的女儿、南开大学学生、地下党员曾常宁接到沧县泊镇城工部,亲自和她谈话,布置了对曾延毅的统战工作并把王甦介绍给她。王甦得知曾延毅并不反共,便到天津和他见了面。曾延毅坦率地说:“蒋介石政府很腐败,但你们要打倒他也不容易。”尽管这么说,他还是给王甦详细介绍了傅作义的政治态度、个人历史、性格特点、家庭情况和社会关系等,特别提到第35军是傅的“王牌”,一旦这个军完了,傅就垮了。这些情况对城工部非常有用。其间,父亲和王甦每周见面,除了讨论如何做曾延毅的工作,也搜集曾提供的情报,发往城工部。按照和父亲商定的计划,王甦每周两次去天津拜见曾延毅,渐渐和他结为好友。在王甦的鼓动下,曾延毅终于到北平去见傅作义,借口“要兵请战”,意图掌握部队。然而两人话不投机,傅作义表面热情,但只给他一个“剿总”副总司令的空头衔,不给实权。曾延毅看出对方存有戒心,很难深谈下去,于是对王甦表示自己不便直接做傅的工作。

至此,曾延毅退出了策反傅作义的工作,但他提供给王甦一个重要情况:傅、曾二人的老师,西北军前高官刘厚同和傅一直有来往。刘厚同知兵,1928年晋奉战争中傅作义巧取涿州,以不到万人死守达百日,一仗成名,此役后来成为中国近代军事史上的城市攻防战例。据说打涿州的作战计划就是刘厚同制订的。从此,傅作义对刘持弟子礼,很尊重他。刘家住地离曾家很近,两人时常来往。在王甦的鼓励下,曾延毅和刘厚同建立了更频繁的联系。他甚至成功地说服了刘厚同去北平,以便开始对傅的说服工作。同时,刘仁也通过刘厚同的女儿刘杭生动员刘去做傅作义的工作,刘厚同答应一定尽力。

油篓胡同杜宅谋划

曾延毅这条线没有走通,父亲在苦苦思索怎么才能换一条线。这时,来了一位不速之客。中国民主同盟(民盟)盟员、中共党员关世雄向父亲报告:有一位躲避阎锡山追捕的教授从山西秘密逃到北平,正在寻找地下党,此人叫杜任之。杜是中共早期党员,哲学家,1934年在太原结识傅作义,二人甚是投机。后来,杜把从日本京都大学医学部留学回国的胞弟杜敬之(杜书勤)介绍给傅作义当了贴身军医,又把自己的学生阎又文介绍给傅当了贴身秘书。这次杜秘密逃到北平,首先去找傅作义。傅很热情地接待了他,而且建议为了安全起见,杜任之就住在杜敬之家里。有了安身之处,杜便去拜访留欧时的老同学、华北学院院长王捷三。华北学院刚好有个政治系主任的空缺,王一口答应可以聘杜为教授和政治系主任。杜任之是民盟盟员,通过民盟北平负责人吴晗联系到了关世雄。

傅作義

关世雄归父亲直接领导,肩负着掩护地下党领导人的重任。看到吴晗的条子,关世雄并不敢完全相信杜任之。没有人清楚杜的底细和背景,北平地下党不会随便接受他。关世雄的谨慎是有原因的——他家住在东直门内板章胡同一个僻静的角落,城工部北平地下党的核心领导人佘涤清(北平解放委员会总指挥,北平学委书记)、杨伯箴(学委委员)、崔月犁(学委秘书长)、张大中(学委委员)、赵凡(民委书记)、李霄路(学委委员)、叶克明(铁委书记)和王汉斌(学委委员)等经常在这里接头或开会,他们领导着北平3000多名地下党员和5000多名共产党外围组织成员。关世雄深感自己不能出一点差错。他花了差不多个把月时间摸清了杜任之的来历,终于了解到杜在山西的联系人是中共隐蔽战线重要领导王世英,由于王去了解放区所以失联。通过解放区终于核实了杜的身份是中共地下党员。由于关世雄身负特殊掩护任务,中共北平地下党授意他今后只能以民盟盟员而不能以中共党员的身份与杜任之继续保持联系。

一天,夜幕还没有降临,父亲看了看表,约会的时间到了。当天他要见的正是杜任之,会面的地点是西城锦什坊街油篓胡同六号杜敬之家。杜任之的到来给父亲增添了一分欣喜:中共党员、民盟盟员、知名学者、傅作义的朋友加老乡以及保健医生的哥哥、贴身秘书的老师……这些条件加在一起,简直太合适了!或许他能给无法开始的谈判带来新的转机?父亲一边想着,一边骑车跟在关世雄的后面。两人很快拐进了锦什坊街深处的一条小巷,小巷最深处的四合院便是杜敬之的家。父亲迅速地观察着周围的环境,小巷处在闹市之中,周围几个院落人家寥落,十分幽静,是个开展秘密活动的理想场所。

这是一座青灰砖瓦、庭院宽阔的两进院落,外院是客房和警卫及厨师住的地方,后院是主人居室和客厅,杜任之就住在这里。父亲被领到后院客厅,面前这位学者模样的中年人就是杜任之了。父亲对外的身份则是同仁医院的李显农大夫。杜任之非常高兴,第一次见面就马上对这位新上级产生了好感——他虽然很年轻,但给人一种稳重和亲切的印象。介绍了自己的情况后,杜任之征询道:“你看我是到解放区去,还是留在北平?”城工部指示,为了配合平津战役,凡是可以在北平站得住脚的地下党员都尽量留下。于是父亲说:可以留在北平,搞民主运动和革命工作。这样,杜任之算是正式接上了关系,从此转由父亲领导。

父亲仔细询问这个住处是否安全,杜任之说:“这是弟弟杜敬之的家,我住在这儿比较安全。”二人接着谈起未来工作中那个最重要的人——傅作义。父亲问:“你和傅作义交往这些年,对他的总的看法怎么样?”杜任之告诉父亲:“作为老乡和朋友,傅作義对人很和气;可作为总司令,又有距离感。他毕竟是六十万军队的统帅,尽管和蒋介石的矛盾很深,说服工作依然会很棘手。”

父亲认真地听着,这一回答和城工部的分析基本一致。他对杜任之说:“这就要求我们对傅作义作两种可能的分析:一种是在国民党政府即将覆灭时,我们能把他争取过来;另一种可能是由于他反共,跟我们打过多年的仗,不到不得已的时候不会轻易接受和谈。在有实力可恃、有路可走时,他会长时间处于犹豫动摇中。这些情况决定了我们在争取傅作义的同时,还要配合解放军做好攻城的准备。城工部对我们的指示是:首先把立足点放在武装夺取,但也尽力争取傅作义起义。”父亲这些话体现了城工部在争取傅作义的工作中自始至终坚持的原则。杜任之问起对工作的具体要求,父亲没有直接回答。他相信杜任之的关系一定会给和谈带来很多便利条件,但是他不了解杜能在多大程度上影响傅作义,因而没提任何具体要求,只是说,记住一点,我们是在薄冰上行路,一旦不小心掉入冰河,个人遭到危险不说了,事业跟着受损失可了不得。最关键的是要稳!分手时,父亲握着杜的手笑着说:“希望你为争取北平和平解放做出成绩。”征得父亲同意,第二天杜任之接受院长王捷三聘请,做了华北学院政治系主任。他和父亲约定,如果看到杜宅门上有一个粉笔圈,就说明自己上课去了,不在家。

在这场绝密策反中,杜敬之是最少被提到的一个人。他是杜家七兄弟中最小的一个,与四哥杜任之的感情最深。七七事变时,杜敬之正在日本京都大学医学部攻读内科学,接到四哥“速作归计”的来信,立即中断了即将完成的学业回国,投于傅作义将军麾下。从此他追随傅转战晋绥,组建战地医院,尽职尽责,医术精湛,深得傅的信任和关爱。此时任少将参议的他,接管了日本人手中的惠民医院并任负责人,同时负责傅作义及其家人的保健工作,是一位既有军人担当,又有学者风度的干才。父亲和杜任之的多次见面都是在杜敬之家里进行的。杜敬之已猜到四哥带来的“李大夫”是共产党,但还是冒着生命危险提供了谋划策反的场所。

重量级的参与

1948年9月,国民党驻济南的第96军军长吴化文率部两万余人起义,对中共在济南战役中完胜起到了重要作用。杜任之认为机不可失,便要阎又文安排他去见傅作义。杜直率地把自己对时局的看法一股脑儿都和傅说了,希望傅效仿吴化文。没想到傅作义不屑一顾地说:济南一城的得失不足以决定全局。东北除四平外各大城市都在国军手里,华北除石家庄外各大城市也都在国军手里,我现在还一直控制着华北局势。杜任之听后知道多说无益,便起身告辞。吴化文于1943年投降日军,据说是奉戴笠密令“曲线救国”,因此抗战胜利后未被追究,但“汉奸”之名难以摆脱,更为抗日将领傅作义所不齿,恐怕这也是杜任之此次劝说无效的原因之一。

两天以后,杜任之从杜敬之处得知蒋介石飞抵北平的消息,心里不由得一阵欣喜。他打电话把阎又文叫来,商量动员傅作义策动“北平事变”,把蒋介石扣起来逼其停战。此议一提出便马上被阎又文否决了。阎说,根据他的了解,傅作义不是张学良,没有胆量策动这样的事变;再说北平有中央军40多万,闹起来傅作义也控制不了局面。可在杜任之的坚持下,阎又文不好驳老师的面子,于是把这个建议告诉了傅作义。果如阎所料,傅作义认为此举简直不可思议。杜任之的第二次尝试又失败了。需要介绍的是:阎又文表面上是傅作义的秘书、华北“剿总”司令部政工少将副处长,其实是中共中央社会部领导的秘密党员,起着无法替代的重大作用。这一真实身份直到阎去世后多年都秘而不宣,包括我父亲和杜任之都不知道。

此后,杜任之又几次要求面见傅作义,得到的回复都是:傅将军太忙。1948年10月,中国国民党革命委员会(民革)代表彭泽湘奉命来北平,建议傅走国共之外的第三条道路,成立华北联合政府。傅对此很感兴趣,希望多联合一些中坚力量。然而这时锦州易手,共产党把东北的大门关上了,长春和沈阳的国民党军困守孤城。唇亡齿寒,傅作义第一次感到华北岌岌可危,心情十分郁闷,不想见任何人。杜任之當然更没机会了,只有干着急。

杜敬之看在眼里,便给四哥支了一招儿:找刘厚同先谈谈。他说:“你这么老等着和傅谈不行。刘厚同老先生现在是傅的高级政治顾问,与傅关系很深,历来都是傅作义的出谋划策之人,傅对他言听计从。我前几天和刘谈过你的情况,他已经知道你的为人、略历和与傅的关系。”两天后,经杜敬之牵线,杜任之在台基厂傅部的高级招待所“联谊社”见到了刘厚同。由于两人都是傅作义的朋友,很快消除了陌生感。他们从军政形势谈起,刘告诉杜说这年2月他已向宜生(傅作义的表字)说了,估计南京政府恐怕维持不了一年半载了。杜便顺水推舟说:“你既然看清了形势,按你和宜生的关系,是否可以劝宜生另作他图?直截了当地说,是否可以劝他与中共和谈?识时务者为俊杰,这样宜生本人也不失为英雄嘛!”刘厚同摇了摇头:“你是了解宜生的,你看他能向共军投降吗?”杜任之说:“与中共谈判,和平解放北平绝不是投降,就国共对峙的战局而言,也可以说是起义。”

刘厚同听出合作有望,便直言不讳地说:“我认为按照中共组织联合政府的主张,可用辛亥革命方式,由宜生通电全国,主张和平,同时先在华北实行和平,然后促成全国和平,重新召开政治协商会议,组织联合政府。”听到这些话,杜任之估摸着这大概是傅作义的真实想法——他已经在找后路,于是告辞。这些重要情况,他必须尽快汇报给地下党。按照北平地下党的纪律,领导人的联系地点是绝密。杜任之只能把情况告诉关世雄。父亲听了关世雄的汇报后再次来到了油篓胡同六号杜宅。工作的进展让他兴奋:刘厚同这条线有希望重新打通与傅作义和谈的渠道。父亲对杜说:“只要傅作义能下决心和谈,和谈一开始,事情就会演变。”杜说:“傅方提出了要有民主党派代表作为‘第三方面参加的问题,我找了张东荪。”

知名学者张东荪是民盟华北地区负责人,为国共两党和美国所看重。民盟是当时中国的第三大党,对抗战胜利后“中国向何处去”的选择,提出了走有别于欧美和苏联的“第三条道路”。作为中间人,民盟还参与了调停国共内战。民盟于1947年被国民党政府宣布为“非法团体”予以取缔,虽然已被迫宣布解散,处于地下状态,但民盟在国统区仍然影响很大。傅认为民盟介入会让和谈带上中立色彩,不但可使自己摆脱“背叛”和“投降”的恶名,还能加重自己在政治天平上的砝码,因此对张寄予厚望。

对张东荪,父亲并不陌生。日本投降时,城工部有接收北平的计划。父亲奉命代表共产党和张联系,劝其和周围的民主人士与共产党合作,以保证接收后各项工作顺利进行。接收虽未成功,但父亲由此建立了和张东荪及民盟的联系,从此民盟成为中共地下党统战工作的重要对象。听完杜任之的汇报,父亲说:“你已经找过张东荪了,我很同意。为了郑重起见,我再和他正式谈一次,请他代表民盟参加谈判。”父亲认为,应该尽快打通和谈渠道,在目前情况下变数太多,必须趁热打铁。请示刘仁后,第二天他就去拜访张东荪,一见面就开门见山地说:共产党和傅作义的谈判,希望民盟作为第三方参加。张立刻表示非常高兴参加谈判。

父亲向学委汇报了杜任之和刘厚同的谈话。由于刘厚同对傅作义的作用极为重要,学委经过反复讨论,最后决定让父亲亲自出马。这意味着他作为北平地下党上层统战总负责人的身份将被公开,凭国民党北平保密局的侦查能力,他将面临随时被追捕的危险。然而事态紧迫,不能顾及那么多了。第二天,父亲立即投入与刘厚同会面的准备之中,首先他必须立即联系杜任之。深秋的北平寒气袭人,那天风很大,父亲把衣领竖起来,帽子压得很低,匆匆来到油篓胡同六号找杜任之。杜宅门上有一个粉笔画的圈,这是杜任之不在家的暗号。父亲连忙来到华北学院,与杜商定,以私人朋友的名义把同仁医院的“李大夫”介绍给刘厚同,会面地点定在北平市高等法院院长吴煜恒的办公室。当时在北平,保密局和中统对立场鲜明一点的上层人士都会监视跟踪,几乎每天都有地下党员和接近共产党的学生被捕。中共与刘厚同这样的重头人物接触一旦开始,每一步都必须在绝对保密和安全的场所进行。

“华北王”动心了

学委如此重视并急于与刘厚同联系是因为随着辽沈战役结束,百万大军一旦入关,军事占领北平只是时间问题。但是,中共对未来新国家的建都地址已有考虑,北平的优势显而易见,完好保护北平这座城市意义重大。更何况北平有几朝古都留下的众多历史文化遗产,一旦毁于战火,双方都将成为历史罪人!可想要和平解决北平问题,没有敌方主将傅作义的配合绝无可能。那么,和平的希望到底有几分,包括父亲在内的学委负责人必须找到答案。

事过多年,对这一艰巨策反过程的描述出现了各种版本,彼此或有差异,以下我记述的是父亲亲身经历的版本。

经过六年的苦心经营,到了1948年,晋察冀城工部播撒到北平的“火种”已成气候。这时北平有地下党员约3000人,外围组织“民青”(民主青年同盟)和“民联”(民主青年联盟)的盟员约5000人。在北平地下党市委的下属各委中,学委系统的人员最多,约占全部地下党员的2/3。11月初,为配合平津战役,城工部决定解除北平地下党不作横向联系这一规定,成立由学委、工委、民委和铁委负责人参加的迎接北平解放委员会(简称“解委”)。解委总负责人是学委书记佘涤清,成员有学委委员杨伯箴、工委书记张鸿舜、民委书记赵凡和铁委书记叶克明。此时,以西南联大学生为基础的南系学委(由袁永熙领导)和以平津学生为基础的北系学委(由佘涤清领导)已合并成新的学委,由佘涤清、杨伯箴、父亲崔月犁和王汉斌领导,父亲担任学委秘书长。

北平地下党解委和学委当时最大的任务就是争取傅作义起义。从1948年春天起,学委通过曾延毅、杜任之等渠道,试图摸清傅作义对和平解放北平的态度。现在,转眼180天过去了,傅作义能不能坐下来和共产党谈判,北平地下党仍然没有把握。战争年代的180天意味着千变万化。年初,蒋介石想把东北国民党军主力从沈阳南撤锦州,既可与华北傅作义部互相配合,又可夺回东北。由于国民党军各将领对此多持反对意见,因而未能实施。共产党方面,林彪因担心傅作义派援军出关,因此对先打长春还是先打锦州举棋不定。10月,蒋介石调华北兵力解锦州之围,让林彪腹背受敌,意在扭转败局。东北野战军一边拼死挡住华北援兵攻势,同时猛攻锦州,背水一战,起死回生。随即,救援锦州的东北国民党军主力廖耀湘兵团5个军10万余人在辽西全军覆没,国民党在东北大势已去。

唇亡齿寒,东北传来的消息让傅作义坐立不安,他知道下一步自己面临的是东北野战军和华北野战军的夹击。是战是和,都必须有所安排了。傅作义久经沧桑,在抗战时早已领教过蒋介石排除异己和限制杂牌军发展的种种手段。现在国民党内外交困、丧失人心也是不争的事实,傅作义对此心知肚明。自己不是蒋介石嫡系,主将一走了之当然容易,多年带出来的几十万人马怎么办?傅作义以善于守城闻名,如今北平还要不要守?又如何守呢?东北局势的变化和对国民党的失望,使傅作义不得不捡起那个以前并不想考虑的话题——和共产党合作。

1948年10月30日,傅作义叫来了自己的心腹、“剿总”秘书长兼政工处少将处长王克俊。把贴身卫士支开后,傅对王表示自己想和共产党接触。他说,我是准备冒着“三个死”来做这件事的。第一个死,因我多年对部下“剿共”的教育,不愿合作的部下得知有可能告密或打死我;第二个死,如果事成之前泄露出去,军统或中统可能会暗杀我;第三个死,我和共军打了那么多年仗,共产党在合作成功之后也可能处决我。王克俊一听,知傅作义决心已下,便说:“士为知己者死”,我会相机行事,绝对不辱使命。就在这一天,东北国民党军主帅卫立煌逃离沈阳。两天后,沈阳被攻克,辽沈战役结束,东北全境解放,其中包括笔者母亲的故乡辽阳。傅作义此时主动提出和共产党接触,既是为自己找出路,也是为后续的军事调动争取时间。

王克俊不敢耽搁,第二天来到“联谊社”拜见刘厚同。他们商议之后,决定向共产党提议:傅作义脱离蒋介石集团,而后和共产党谈判,共同组成“华北联合政府”,在平津和绥远一带建立和平区。这样一来,傅作义可免于“投降”或“叛变”的恶名,不但可得到“和平将军”的桂冠,还能继续保留军队。刘厚同和王克俊会面后心里有了底,恰好几天前和杜任之有过长谈,于是马上告诉杜,要求尽快和中共代表见面。

忘年交的合作

此时的北平地下党学委已经是一个严密的组织。学委的地下党员按活动类型分为三种:第一线的地下党员是各种社团和群众中的党员,占学委党员的绝大多数;第二线的是各校学生会负责人,单独编组;第三线的是学委负责人,不公开活动。父亲属于第三线,当时的掩护身份是同仁医院放射科的“李显农大夫”,真实身份是学委秘书长,负责北平秘密电台,兼管上层统战和军事策反。一旦和刘厚同见面,他的身份就算是半公开了,随时有可能被捕。母亲说那时父亲是冒死去做这件事的。此时的北平已经是风声鹤唳,国民党特务大肆搜捕地下党员和亲共人士,临时戒严和搜查经常发生。

1948年3月,哥哥出生了。父亲忙得很少着家,只有姥姥陪着母亲,带着一个未满月的孩子。

当时城工部给学委的任务是:设法说服傅作义放弃抵抗、逃跑和自杀,转而与共产党接触并谈判。父亲认为在不了解傅作义的真实想法之前,与刘厚同的第一次见面不宜谈任何条件,应该先交朋友,保持与傅作义及其亲信的接触,让和谈渠道畅通。至于具体条件,要根据军事形势的变化才能决定。无论如何,与刘厚同的见面是重要的。对这位老先生,傅作义几乎是言听计从。一切都将从今天开始。

11月的一天,父亲和杜任之如约来到了见面地点——北平市高等法院院长办公室。吴院长已经在门口迎候。他温文尔雅,一边把父亲和杜任之引进屋,一边轻声告诉他们:刘老先生已在此等候多时了。

“这是我的朋友,同仁医院李显农李大夫。”进门后,杜任之按事先定好的说法把父亲介绍给了刘厚同。刘厚同愣了一下,眼前竟然是个年轻人!那年父亲28岁,刘厚同66岁。老先生不禁暗吃一惊:如此毛头小伙儿,已经是中共地下党的负责人了。那只是本能的一闪之念,就在握手的那几秒钟,刘厚同从父亲那双有神的眼睛中看出了机警和沉稳。

刘厚同旧学深厚,颇有才气,十分健谈。他很想见识一下眼前这位共产党人的学识和分量。一坐下,老先生便纵论古今,也谈到了对中共的看法。父亲只是听着,并不多说话,只在关键的时候才插入自己的意见,阐述共产党对未来中国的作用。其中有些见解在国统区很难听到,老先生感到颇为新鲜。这场谈话轻松愉快,父亲的儒雅风度和敏捷才思使刘厚同大为赞赏。他想起了傅作义曾经的感叹:为什么全国最有作为的青年都投奔到了共产党的麾下?刘厚同竟感到有点儿相见恨晚,共产党内藏龙卧虎真是不假,以前只是耳闻,现在可算是目睹了。

吴煜恒和杜任之看他们谈得投机,十分高兴。不知不觉便到了用餐时间,吴煜恒让人备饭,大家继续在席间畅谈。刘厚同越聊越高兴,提出每周要和父亲见两次面,互通情况。父亲甚喜,欣然同意。刘老掩盖不住对父亲的喜爱,这个小伙子和自己的孩子年龄相仿,却天天在特务眼皮底下做这么危险的事,心里不由生出了钦佩之情,同时也为他担心。思维缜密的刘厚同主动提出:“如果一星期不见你来,就认为你被军统逮捕了,我便请傅先生到监狱找你。”父亲心里充满感激,老先生真是把什么都想到了。

父亲心里很清楚,今天要做的事就是交朋友,增进了解,向停战议和方向努力,不涉及具体条件。该谈的都谈了,父亲于是告辞。他对刘厚同说,现在东北已全境解放,解放军会很快入关。为了北平这座文化古都和天津这座工业城市,为了保护华北地区包括北平老百姓免受战火之灾,也为了傅先生的前途,还请刘老先生向傅先生剀切进言,早下决心,息战和谈。刘厚同郑重答应:老朽定当尽力促成好事。临别时,他把随身带的一张全家照送给了父亲。父亲接过这张照片时心里有了底,这位朋友今天算是交上了。本来,刘厚同把劝说傅作义当作个人的事,见到父亲后他忽然觉得此举的意义远远超过了个人私谊,身上承担的是争取北平和平解放的历史重任,身后将有一批像父亲这样的人以及广大民众的支持。从此,父亲与刘厚同每周秘密会面两次,持续了两个多月,直到傅作义接受和平协议条件。父亲回忆说,事隔多年,很难记起每次都谈些什么内容,大体上都是针对傅作义当时遇到的令他难以决断的问题。

傅作义坐镇华北,举足轻重,是共产党、蒋介石和美国人竞相争取的对象。美国人为傅作义设计了三条出路:第一条路,固守津塘,以守待援,万不得已时由海上或沿津浦线南撤,与蒋介石会合;第二条路,固守平、津、塘;第三条路,西撤绥远,那里是傅作义起家的地方。此时蒋介石的军事老本——美式装备部队损失了大半。为了保存实力,重建江南防线,蒋当然希望将傅作义部撤回江南。但事情没有蒋想的那样简单,美国不肯及时提供船只让傅部从海上南撤,那样一来共产党会毫不费力解放华北。危急关头,美、蒋各有打算。

傅作义也有自己的打算。他的部队来自察绥,如果撤往沪宁,部下有抵触;如果沿津浦线南撤,几十万军队连同眷属要通过辽阔的解放区和黄河天险,大有可能遭遇围堵;如果西撤绥远,又顾虑带不走中央军。是走是守,举棋不定。这时北方已进入严冬,大部队难以远征。傅作义认为东北野战军至少需要几个月的时间休整,最早第二年开春才有可能入关。何况自己守住华北,可使蒋介石从容部署长江防线,补充兵力。基于这一判断,傅、蒋反复磋商后,决定采取“暂守平津,保持海口,扩充实力,以观时变”的基本方针。

针对美、蒋对傅作义的拉拢,父亲和刘厚同讲:蒋介石历来消灭异己,抗战中对嫡系中央军和对傅作义杂牌军的待遇不同就是明证;至于美国,装备了几百万蒋军,也免不了失败;傅将军应该珍惜自己的抗日爱国的光荣历史,投靠美国会使自己名声扫地。针对傅作义想退守察绥,父亲明确和刘厚同讲,此路不通,察绥已经很难回去了。傅心里最大的“坎儿”是怕被人斥为叛徒,为了扭转傅作义对“叛逆之名”的看法,刘老先生对傅作义做了不少分析和说服工作。他對傅说:“汤与武是舜、纣的臣,后人不但不称汤、武是叛逆,反而赞美他们。忠君当忠于民众,而非忠于一人。目前国事败坏成这个样子,百姓流离失所,处在水深火热之中。民众希望和平,政府必须改造。如果你能顺应历史的发展,迎合民意,起来倡导和平,天下会提壶送酒来欢迎你,谁还会说你是叛逆?”

父亲冒着生命危险,每周和刘厚同见面,分析形势,商量怎样说服傅作义认清形势放下武器,这对忘年交一直默契配合。父亲在他的回忆中这样评价刘厚同:“刘厚同在北平为和平奔走八十五日,由于劳累焦急致使左目失明。人们称他为‘和平老人,可以当之无愧。傅作义决定起义后,刘老先生不以功高自居,从此隐退,回到了天津。”这85天的奔走斡旋,刘厚同都写在日记中。其中记录了他参与的“和谈”活动,包括和傅作义的部分谈话以及和父亲的部分交流。日记原件虽然已经丢失,但刘老根据日记用毛笔小楷亲笔手书整理出了《北京古城和平记略》,尽管经过“文革”中抄家,还是幸存了下来。今天,《北京古城和平记略》被列为国家一级文物,陈列在天津的平津战役纪念馆中。(未完待续)(特约编辑:胡泊)