峇峇娘惹的现实人生

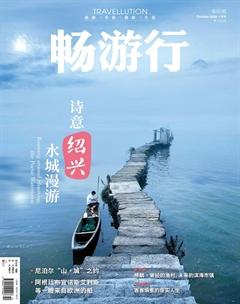

1峇峇娘惹文化華丽却神秘。马来西亚旅游局图

2郑和肖像。 3传统峇峇娘惹婚照。图2&3均为Wikimedia CC图

华美的服饰、精致的器物、大气的宅邸,以及工序繁琐的美味佳肴……这些都是有关峇峇娘惹的影剧,如《小娘惹》《彼岸之嫁》《娘惹相思格》里所出现的场景。充满特色的南洋风情,不只让观众看得如痴如醉,也让大众对土生华人的文化有了大略的认识。

然而,在这些华丽浓艳的元素背后,土生华人文化依然显得神秘十足。对于娘惹菜,你或许一尝就知:但你却无法一眼看出身边哪些人是峇峇或娘惹。在土生华人文化式微的今天,日常生活中已难见其踪影,只能在博物馆里观看展示品。土生华人传统文化是否已经随着时代变迁而消失或变质?

起源与传说

峇峇与娘惹是古代中国东南沿海移民抵达当年的马来亚后,融入马来社区,与当地人(即马来人)通婚而繁衍的混血后裔(Peranakan)。由于他们也是土生土长的华人后裔,因此也被称为“土生华人”或“侨生华人”(Cina Peranakan)。

关于峇峇与娘惹由来,在《马来纪年》一书中曾记载这样的一个故事:话说1459年,中国明代的汉丽宝(Hang Li Po)公主,被许婚远嫁马六甲王朝第六位苏丹曼速沙,而伴随公主前来的500名随从,此后聚居在三宝山。这些随从与当地女子结婚,落地生根,生下的后代男称“峇峇”(Baba)、女称“娘惹”(Nyonya)。

不过历史学家考证后,发现此书原稿于16世纪撰写,加上翻查中国明清皇家族谱,都无公主下嫁到马六甲的纪录,所以汉丽宝可能只是个美丽的传说。但这段传说却说明早在15世纪,已有中国人在该区定居,且入乡随俗,融入本土文化。

另一个峇峇娘惹来源更考究的说法,可追溯至明清时期。明代初期,三宝太监郑和远涉重洋,发展同各国的关系。其舰队随行包括农工商和水手高达数万人,而郑和将第一批中国人带至马六甲,并把他们留在了航运要塞——马六甲海峡驻守。此后,这批定居的明代后裔在马来半岛与土著通婚,马六甲就成为土生华人最早聚居的城市。到了清代、民国时期,大量中国人因国家动乱下南洋,特别是到英国的海峡殖民地工作求存。大部分来自福建或广东地区,小部分是客籍。

随着华人移民前来马来亚,华人与当地土著通婚的现象也不断增加,最终在15世纪初期到17世纪之间,峇峇娘惹在马来亚多地,如马六甲、槟城、新加坡、吉兰丹和登嘉楼逐渐形成特殊的民族文化。

1多数土生华人住宅都有一对姓氏灯及一个天灯。2峇峇娘惹留下的过往繁华,以文物记录在案。图1&2均为槟城旅游局图 3 2009年,由欧萱主演的《小娘惹》风靡新马两地。4近期翻拍的《小娘惹》再掀起峇峇娘惹热潮。图3&4均为网络资料图

历程的转变

带有浓厚马来民俗色彩的华人文化生活,正是土生华人的独特性。无论是在语言、服装与食物上,峇峇与娘惹都受到了马来文化的影响。另一方面,他们也保留了华夏民族的文化特色。除了秉承中华文化的美德,如注重孝道、尊卑有序,红白喜事方面都是以中华传统为依据。

一时的辉煌 静静地黯淡

正因为土生华人以包容性见称,因此多元产生的化学效应,在他们身上显而易见,他们也乐于接受不同文化的熏陶。殖民时期,土生华人在英文教育的影响下,文化生活上混有西方风貌,并以“海峡华人”或“Kings Chinese”

(国王的华人)自称。他们精通三语,与华人、马来人及英国人沟通都游刃有余,因此自然占优势。土生华人积极参与殖民地的政治、社会事务,并成为政治领袖,有者经商致富,人才辈出。除“海峡三杰”林文庆外,诸如陈祯禄、宋旺相等皆为峇峇。

二战前的土生华人在马来亚社会政经上扮演举足轻重的角色,但随后于日据时代被迫害失去优势,且国家在独立后民族意识崛起,人数较少的土生华人文化遭到严重冲击,辉煌时代消逝。二战后和独立前夕,他们慢慢地回归到其他族群的主流。直到现代,绝大多数峇峇娘惹已被并入华人社会,其当年的文化特性已转淡,使得许多人无法更深层的认识与认同这“少数群体”。

娘惹电视剧 打开新大门

直至21世纪后,峇峇娘惹相关元素的电视剧如《小娘惹》《娘惹相思格》《彼岸之嫁》等兴起,这些极具特色的南洋风俗文化才回到大众视线,成为热门话题。而90后槟城峇峇娘惹后裔安德列·韩也正因为这个媒体效应,才意识到自己真正的身份。

5身为峇峇娘惹后代,安德列·韩感到骄傲。安德列·韩图

“在我上初中时,《小娘惹》剧集正在热播。当时追剧的阿公就跟我说,其实我们是峇峇娘惹,那时才有初步意识。阿公往生后,我们在他的遗物中发现了纱笼等有关峇峇娘惹的物品,才试着去了解有关习俗。到了大学,有朋友询问我有关土生华人的文化,我霎时觉得很惭愧,因为对自身族群都不了解,因此我开始研究峇峇娘惹文化,并成为一名爱好者。”

新一代的文化解读

实際上,也有许多土生华人后裔同安德列·韩一样,并非打从出世起就获知自己这一特殊的族群身份。在全球化和现代化社会中成长的年轻一辈峇峇娘惹,有些甚至没机会接触或被告知自家的传统文化。

“在1980至1990年代,许多人对峇峇娘惹仍持有偏见,也很陌生。有人因此会问‘你还吃猪肉吗?你信奉伊斯兰教?等等问题,导致当事人尴尬。久而久之,土生华人就不会去强调或提起自身文化,有关文化也因而逐渐没落。在与娘惹生活相关的影剧播出后,大众对土生华人的看法有所改观,因此我们也更愿意与别人谈及峇峇娘惹文化。”

“如今,土生华人社群只有在宗族观念上会稍偏中国,因为以前的混血婚姻都是华人男性娶本地的马来女性,所以宗族观念上会更加跟随父亲。至于老一辈很多受的都是英语教育,所以生活上会很西方化。目前年轻一辈上华小独中的就很多了。尽管如此,无论是受华文教育或英文教育,我们的生活一般都很西化,但饮食和服装方面又有马来元素。”

他认为,土生华人文化环环相扣。“只能说,土生华人的文化习俗很‘杂,既可以很西化,也可以很中式,更可以很马来化。因为是混血文化,这三种文化都已经包含在土生华人的文化中了,很难完全地剥离开来,缺了一环可能就不叫‘土生华人遗产了。”

文化的逝与守

峇峇娘惹文化是外来和本土的碰撞,也是传统和现代的结合,成为独一无二的东南亚面貌。不过峇峇安德列·韩坦言,对于年轻一代而言,土生华人文化是“过时”的,他们可能较偏向于追求现代潮流。反倒是随着年龄的增长,才更懂得欣赏自家文化的珍贵,并大力推广。

如今,马来西亚的峇峇娘惹影剧或文化推广相当成熟,但你是否好奇,这些传统文化只是呈现于博物馆或电视剧上的产物,又或是在真实生活上的实践?一起从峇峇娘惹后裔的视角看看。

1可峇雅展示华族与马来文化融合的美感精髓。马来西亚旅游局图

1语言

马六甲和槟城的土生来源不同,所以语言略有差异。槟城的土生华人先辈,相信是从闽南地区移民到当地的船员。该族群主要口操闽南语,间中参杂一些马来词汇,此语言被称为峇峇福建话(Baba Hokkien):而马六甲的土生华人,则使用“峇峇马来语”(Baba Malay),以马来方言为主,夹杂了闽南语。今时今日,两地的土生华人依然常用这两种语言交谈。如:Gua pergi ke pasar,lu pergi ke mana?(我去巴刹,你去哪儿?)

2服饰

早期的峇峇都是以中山装为主,在家则会穿纱笼,直到受西方文化影响,峇峇才穿上西装。早期娘惹的传统服装则是较为宽松的长衣,后期才发展出更修身的可峇雅。可峇雅是在马来传统服装的基础上,改成了西洋风格的低胸衬肩,再加上中国传统的花边修饰,精致秀美。如今一些峇峇依然会在家穿着纱笼,因为方便舒适凉爽,而上了年纪的娘惹(Bibik)会穿着长衣。出席正式场合时,峇峇娘惹会穿上质量更佳,用手工缝制的纱笼和可峇雅。

3节日

土生华人家庭注重华人传统节日。冬至需过冬吃汤圆,而农历新年需祭祖。峇峇娘惹在祭祀方面,使用的供品有特定的寓意,祭祀器具也使用饯盒(Chanab)等,各方面做得比较讲究。只不过如今生活忙碌,许多土生华人家庭尽管了解种种礼仪,但不会特意遵行繁文缛节,简化祭祖过程。虽然如此,过农历新年时,还是保留年轻一辈向长辈行跪拜礼(Seroja)祝安贺年的习俗。

另外,如今娘惹还保留的习俗,就是在元宵节(Chap Goh Mei)外出抛柑,祈求好运或良缘。在早期,元宵节对于娘惹非常重要。以前的年轻娘惹不得出门,只有等待元宵节才有机会踏出深闺,上街赏灯以及抛柑。要是峇峇在这时遇见他们属意的娘惹,就会私底下记住她们乘坐的汽车号码,然后想尽办法通过媒人上门提亲,结成好姻缘。

2从前土生华人在祭祀方面,做得比较精致和讲究。Jean-Pierre Dalbera图 3新年缺少不了的用品。安德列·韩图

4红白事

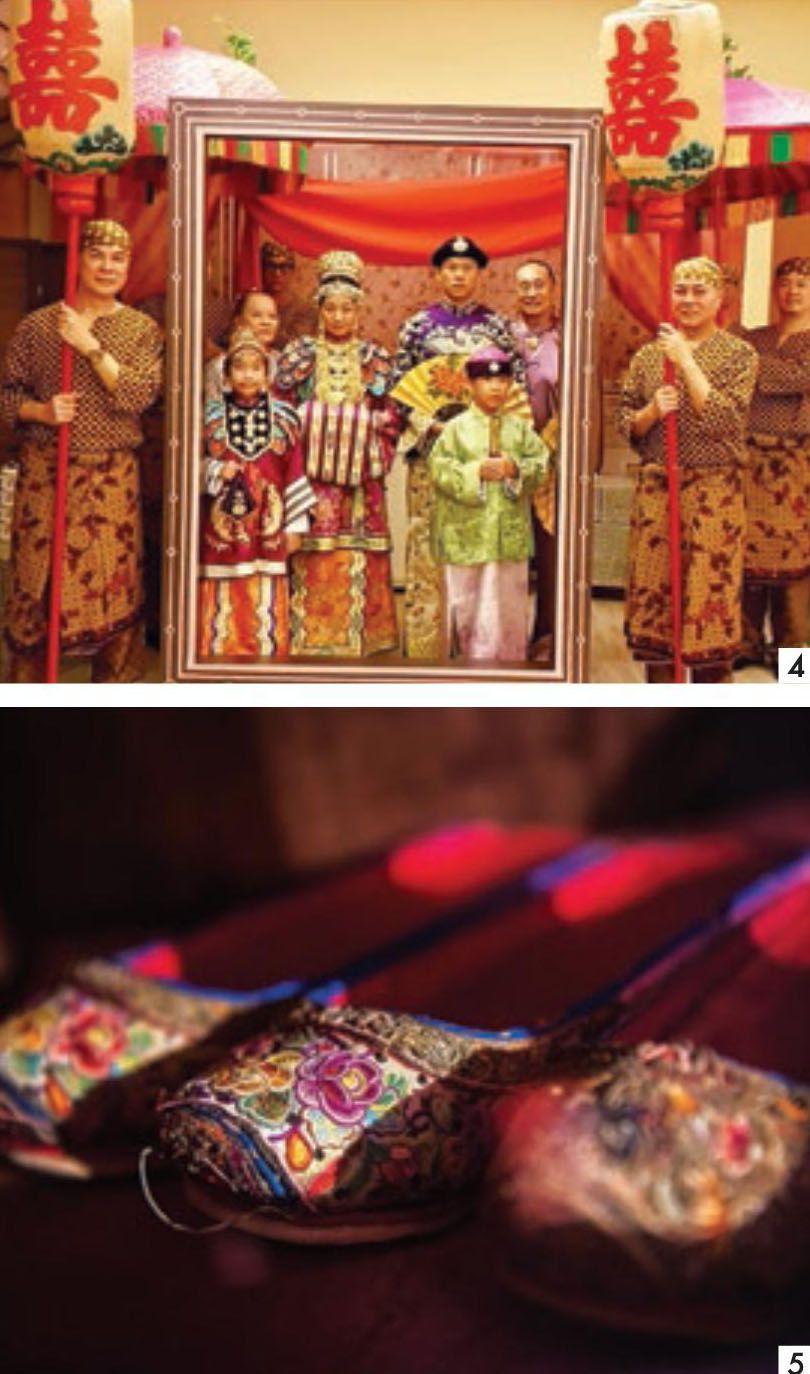

无论红事白事,在重视中国传统的土生华人眼中,大小礼仪礼俗一概都不能少。喜事方面,峇峇娘惹的婚礼一般进行12天,当中包括举行喜宴、仪式。从提亲、下聘、订婚、纳彩、择日到成亲等步骤,还有许多繁琐的礼节要遵循,如梳头(Chiu Thau)代表由少年步向成人的仪式、新床祝福仪式等。也正因为太多繁文缛节,在现今社会中,很难看到峇峇娘惹的传统婚俗。如今土生华人的婚礼,已缩短至3到5天,并取其文化精华。

在一些仍遵循传统的家庭中,新人在梳头仪式时,裁缝会拿一块白布,为他们定制两套白衣服,代表夫妻永不分离。当一方去世,家人就为死者穿上这套白衣入殓,而配偶过世也同样如此,白衣是逝世夫妻在地下相认的标志。

至于在葬礼上,死者家属会穿上蓝白的可峇雅和纱笼。在葬礼上吃的糕点色泽也是以蓝、白色为主。而葬礼天数必须是奇数,从前时长为7至31天,如今也已缩短至3到5天。

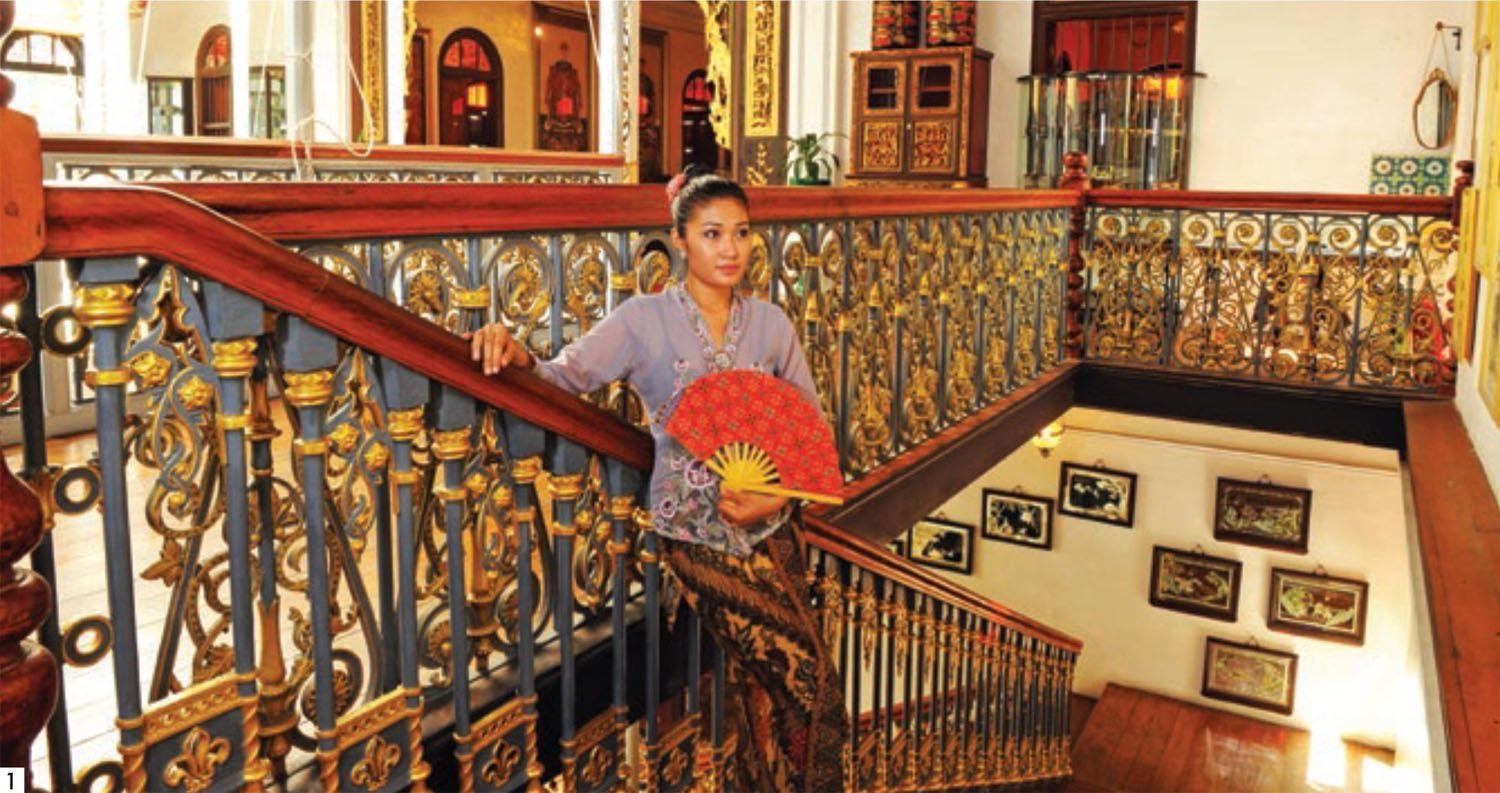

4传统的峇峇娘惹婚嫁仪式。RUMAH BEBE图 5以往娘惹准新娘通常会多准备几双饰珠鞋,在婚礼当天送给公婆及新郎当作礼物,也显示她贤惠手巧。

槟城旅游局图

寻访峇峇娘惹蹤迹

土生华人文化犹如一本翻阅不完的故事书,让人看过便意犹未尽。想要探索更多,踏入马六甲的峇峇娘惹博物馆,或是槟城的侨生博物馆,亲身感受当年土生华人家族经历的时代轨迹吧。

1峇峇娘惹祖屋博物馆由三间排屋所组成。2厨房是土生华人家庭的心脏地带。图1&2均为土生华人祖屋博物馆图

峇峇娘惹祖屋博物馆

48 & 50 Jalan Tun Tan Cheng Lock,75200 Melaka,Malaysia

+60 6 282 1273

10am-5pm(星期一至五)

10am-6pm(星期六日)

16MYR(成人):11 MYR(儿童)4MYR(向导服务)

babanyonyamuseum.com

马六甲

峇峇娘惹祖屋博物馆

在敦陈祯禄路上,有一座殖民时期留下的巴洛克风格老屋静静地矗立着,显得高贵优雅。而这座老屋曾是富贵人家曾氏的宅邸。自1861年起,已有4代曾氏族人住在这栋大房子。建起这座老屋的屋主,是第二代土生华人峇峇曾清秀(1865-1919)。身为农园主,早年曾清秀种植槟榔产与甘蜜,随后马来亚工业改革,他改种大量的橡胶树,因此暴富。

除了事业有成,曾清秀也被委任为司法官员,并热衷于社交活动。因此他在家中举办过许多豪华酒宴,歌舞升腾,风光一时。1919年,他撒手人寰,享年54岁,留下正夫人徐如玉娘、3名妾室和他唯一的合法嗣子曾胜旗。

继承曾清秀事业的曾胜旗不喜欢花天酒地的都市生活,因此他于1932年搬迁至海湾别墅生活,二战后,曾短居老屋。后来,曾胜旗的子女前往海外求学,或组织新家庭,老屋随后只被当成办公处以及祭拜祖先的地方。1985年3月,曾氏后裔决定将这栋老屋改为博物馆,而祖辈的生活痕迹,以及曾使用过的家具文物也保留至今。

走在峇峇娘惹祖屋博物馆里,发现这栋长型的房子异常宽敞。厚重的木制家具皆以中国红木制成,设计融合了中国、英国维多利亚及荷兰风格。一些家具更混入珍珠母贝镶嵌的樱桃花及各种鸟类,精致迷人。屋里的陶瓷都是从中国江西省及广东省定制而成进口,非常珍稀。慢慢欣赏建筑物里头复杂繁多的装饰和设计,仿佛穿越时空,回到那个充满多元文化和富裕奢华的峇峇娘惹生活,也聆听了那个时代的喜与悲。

槟城

侨生博物馆

侨生博物馆在一个多世纪前,是座骄矜的私人大宅,建于19世纪末。当时的华人甲必丹郑景贵正是这座豪宅的主人,他把其命名为“海记栈”。

提及郑景贵,他在历史上相当有名望。原名嗣文,号慎之,祖籍广东增城的他,在马来亚以锡矿业发迹,跻身富商行列。他大方出手,乐善好施,因此深受当时的华社和殖民者高度尊重。1877年,郑景贵获封为霹雳州的“甲必丹”武官职衔,协办华侨事务。

1893年,郑景贵于槟城购买当地帮派义兴会的土地建宅。尽管郑景贵非土生华人后代,但其建造的宅邸,带有浓烈的峇峇娘惹风格。大宅室内糅合多种建材与不同风格的装饰,充满独特的“海峡折衷式样”格调。

细细欣赏,可发现一楼保留中式的入口门面,二楼却有西化的外观,用上苏格兰铸铁柱子和花栏杆,很有中西合璧的味道。室内有中式木刻屏风与英式花砖,一些摆设格局,像是饭厅用于招待宾客的长桌(Tok Paniang)、打纸牌休闲的娱乐房等,都展现典型土生华人奢华风格和深受欧洲影响的生活品味。

1901年,郑景贵逝世后,豪宅无人打理,逐渐废弃。新业主从其后人手中收购海记栈,重新整修后,百年古宅终于在2004年重现当年风华,以博物馆面貌示人,也成为剧组如《小娘惹》《夜明》取景的瑰宝之地。如今这里有上干件珍稀的土生华人古董和文物,包括峇峇娘惹的服装、珠绣鞋、华贵典雅的生活器皿、凤冠霞帔等,淋漓尽致地展现土生华人在槟城的生活点滴,让土生华人文化不再是陌生的存在。

侨生博物馆

29,Church Street,10200 Penang,Malaysia

+60 4 264 2929

9:30am-5pm

20MYR(成人);免费(6岁以下儿童)

pinangperanakanmansion.com.my

3侨生博物馆是东南亚最大的峇峇娘惹文化博物馆。4馆内拥有镶嵌精美,刻工瑰丽的中式硬木家具。图3&4均为侨生博物馆图5美丽鲜艳的娘惹服饰。安德列·韩图

新马土生华人组织

新加坡土生华人协会(TPAS)

www.peranakan.org.sg

ThePeranakanAssociationSingapore

马来西亚土生华人峇峇娘惹协会(PERANAKAN)

Persatuan Peranakan Baba Nyonya Malaysia(PERANAKAN)

雪隆土生华人峇峇娘惹协会(PPBNKLS)

www.peranakan-kl.org

吉兰丹土生华人协会(PPCK)

ppckelantan.wixsite.com/ppckelantan

PPCKelantan