人工股骨头置换术与股骨近端防旋髓内钉内固定治疗高龄不稳定性股骨转子间骨折的临床效果比较

刘小雷 王炎 田纪伟 丁志勇

股骨转子间骨折是老年骨质疏松者常见的髋部骨折之一,保守治疗易发生褥疮、下肢血栓、感染等并发症。有研究报道,保守治疗的近期死亡率可达18.8%,总死亡率达50%[1]。因此,手术治疗成为首选方案,其中股骨近端防旋髓内钉(PFNA)符合生物力学要求,适用于各种类型股骨转子间骨折[2]。对于股骨转子间骨折,由于股骨转子间血运丰富,骨折不愈合少,因此较少行髋关节置换术。然而,高龄不稳定性股骨转子间骨折患者往往合并多种内科疾病,此类患者行髋关节置换术后可早期下床活动,避免内科疾病加重,同时改善患肢髋关节功能。因此,对于高龄不稳定性股骨转子间骨折的治疗方式是目前学者们探讨的焦点[3-4]。现将2016年1月至2018年6月南京江北人民医院收治的98例高龄不稳定性股骨转子间骨折患者的治疗体会总结如下。

1 资料与方法

1.1 纳入标准与排除标准

纳入标准:①年龄≥80岁;②单侧闭合性股骨转子间骨折,Evans分型Ⅲ~Ⅳ型;③意识清楚及认知功能正常,无明显手术禁忌证,手术方案为PFNA内固定或人工股骨头置换术。排除标准:①保守治疗;②陈旧性骨折、病理性骨折;③临床资料不全,无法展开有效随访。

1.2 一般资料

根据纳入标准和排除标准,本研究共纳入98例患者,按手术方式分为PFNA组(56例)和人工股骨头置换组(42例)。两组性别构成、年龄、基础疾病、骨折分型等差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

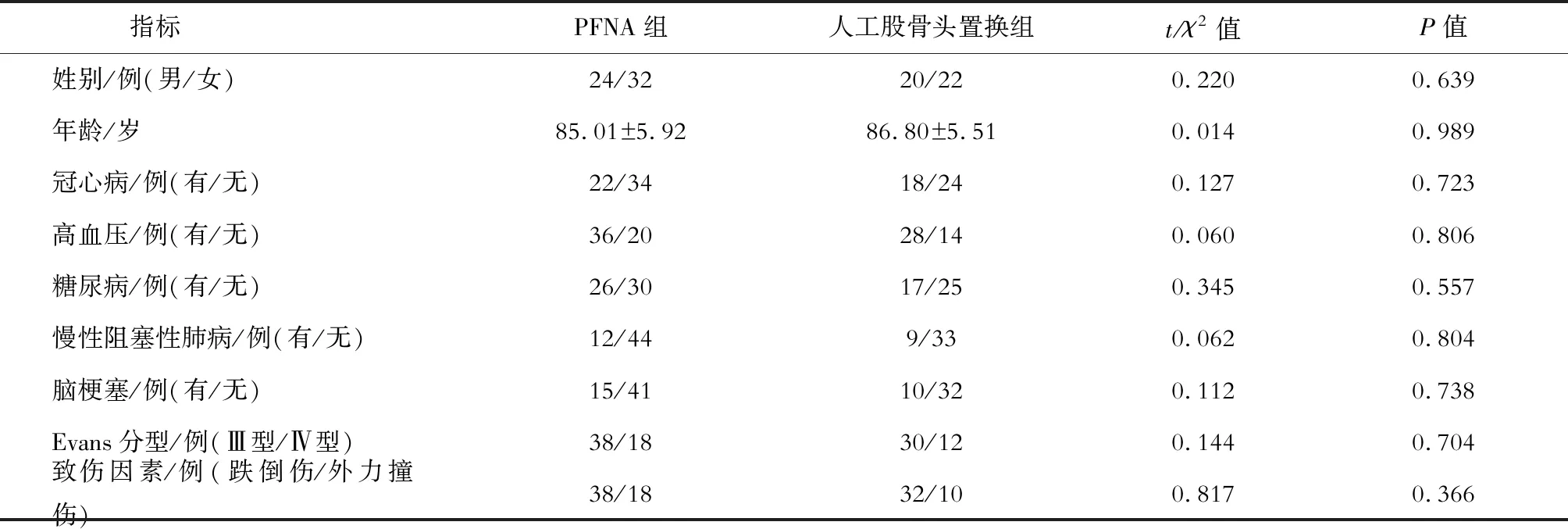

表1 两组患者术前一般资料比较

1.3 手术方法

PFNA组:腰麻成功后在C形臂X射线机透视下对患肢予以牵引直至复位满意,常规消毒、铺单,于股骨大转子顶点位置作一长约5 cm的手术切口,钝性分离臀部肌肉,选择大转子顶点位置三棱锥开孔,插入导针,弹性钻扩髓后置入粗细恰当的PFNA主钉,于股骨颈中下1/3位置、前倾15°左右钻入导针,透视确认位置满意后钻孔,将螺旋刀片置于股骨颈正中或偏下,最后锁入远端锁钉及近端尾帽,透视检查确认骨折复位满意后用生理盐水、碘伏反复冲洗手术切口,逐层缝合。

人工股骨头置换组:腰麻成功后取健侧卧位,常规消毒、铺单,贴皮肤保护膜。取后外侧切口,逐层切开皮肤、皮下组织及筋膜,内旋患侧髋关节,翻开大转子,于止点处切断外旋肌,纵斜形切开关节囊后部,用螺旋取头器取出股骨头;选好前倾角行股骨开口扩髓,保留大、小转子等大的骨块附着筋膜,测量股骨头直径,选择合适的股骨柄假体,试模满意后冲洗髓腔,将适配的股骨柄假体插入髓腔远端,复位大、小转子,根据骨折粉碎严重程度,选用可吸收线、钢丝张力带或钢缆环扎复位大、小转子骨折;复位髋关节,检查髋关节活动范围。透视检查假体位置,清点器械、纱巾,无误后逐层缝合各层。

1.4 评价指标

记录围手术期临床资料如手术时间、术中出血、术后内科并发症、住院时间及费用等,以及术后随访资料如骨科并发症(再次骨折、髋内外翻等)、内固定并发症(内固定物断裂、松动等)和髋关节Harris评分。

1.5 统计学方法

应用SPSS 20.0统计学软件进行数据处理。符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料以百分比表示,组间比较采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 围手术期情况

两组均顺利完成手术。PFNA组有6例术前透视显示骨折端明显移位,闭合复位困难,转行切开复位,术中见股骨大、小转子粉碎性骨折,内后侧存在较大骨缺损,骨折不稳定性增加,手术时间延长。PFNA组有26例闭合复位不佳,其中16例股骨小转子复位丢失,8例外侧壁不完整,2例内、外侧壁均不完整。人工股骨头置换组有10例股骨大、小转子达到解剖复位,22例股骨大、小转子粉碎性骨折,术中予以钢缆加吸收线复位维持稳定,6例股骨小转子粉碎严重而无法复位,4例股骨大转子粉碎严重,予以钢丝张力带维持骨折断端稳定。PFNA组围手术期因肺部感染、心功能不全、术后谵妄而转入ICU治疗者分别为5例、6例、3例。人工股骨头置换组因肺部感染、心功能不全、术后谵妄而转入ICU治疗者分别为2例、1例、1例。

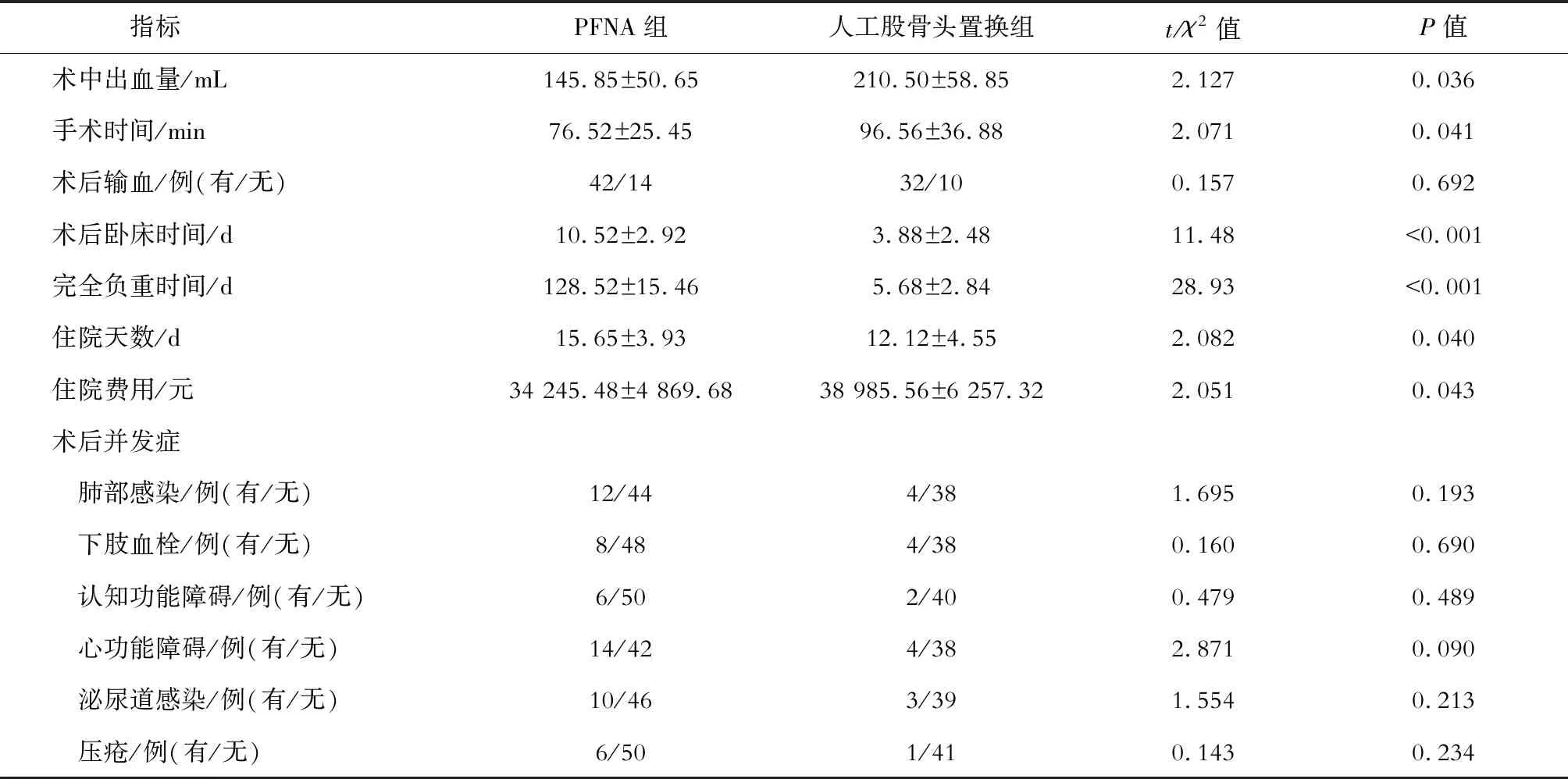

两组围手术期资料见表2。PFNA组术中出血量、手术时间、住院费用优于人工股骨头置换组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。而人工股骨头置换组在术后卧床时间、完全负重时间、住院天数方面短于PFNA组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。两组术后输血、围手术期并发症发生率无统计学差异(P>0.05),但PFNA组围手术期并发症发生率高于人工股骨头置换组。两组患者手术切口均一期愈合,无切口感染。

表2 两组患者围手术期资料比较

2.2 随访结果

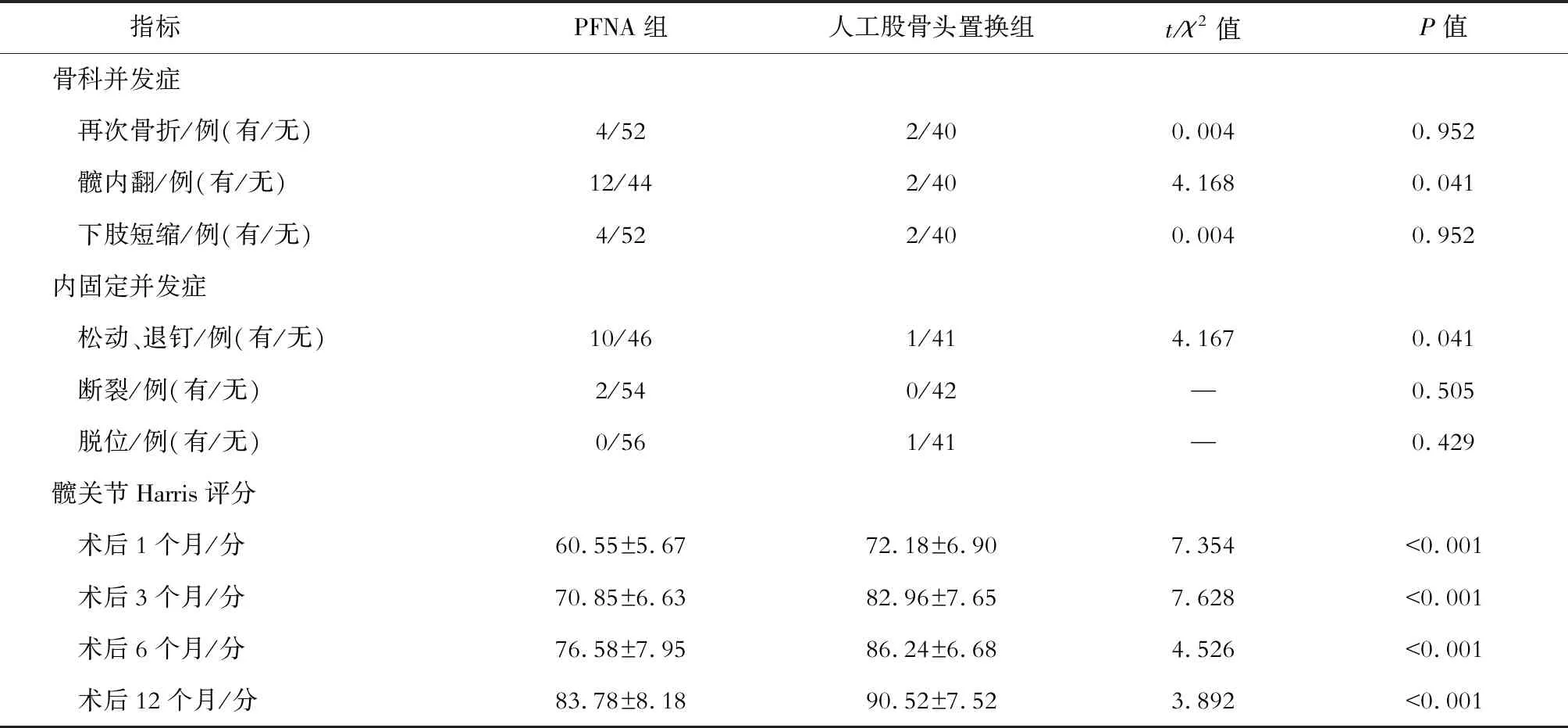

所有患者随访12~16个月,平均(12.42±1.56)个月,随访资料见表3。两组再次骨折、下肢短缩及内固定物断裂发生率无统计学差异(P>0.05),而髋内翻、内固定松动和退钉发生率有统计学差异(P<0.05)。PFNA组有4例发生再次骨折,2例出现内固定物断裂,均行手术治疗;人工股骨头置换组出现2例假体周围骨折,其中1例进行保守治疗,1例进行手术治疗。

术后1、3、6、12个月,人工股骨头置换组髋关节Harris功能评分显著高于PFNA组,差异有统计学意义(P<0.05)。

末次随访时,人工股骨头置换组有45例完全无痛,9例行走时轻度疼痛,2例行走时明显疼痛;53例行走正常无跛行,3例轻度跛行;52例下蹲活动正常,4例下蹲活动轻度受限;51例恢复伤前运动和劳动能力,5例未恢复至伤前运动劳动能力水平。PFNA组有24例完全无痛,12例行走时轻度疼痛,6例行走时明显疼痛;26例行走正常无跛行,8例轻度跛行,4例明显跛行,4例扶拐行走;26例下蹲活动正常,10例下蹲活动轻度受限,6例下蹲活动明显受限;26例恢复伤前运动和劳动能力,16例未恢复至伤前运动劳动能力水平。

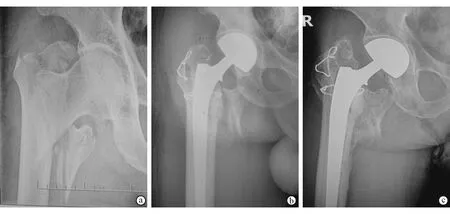

典型病例见图1、2。

表3 两组患者随访资料比较

图1 典型病例1:患者女性,86岁,股骨转子间骨折(Evans Ⅳ型)行PFNA内固定 a. 术前X线片显示股骨转子间骨折b. 术后1个月X线片显示内固定位置良好 c. 术后5个月X线片显示发生髋内翻及退钉

图2 典型病例2:患者女性,82岁,股骨转子间骨折(Evans Ⅳ型)行人工股骨头置换术 a. 术前X线片显示股骨转子间骨折 b. 术后1个月X线片显示假体位置良好 c. 术后3个月X线片显示假体位置良好

3 讨论

随着我国老龄化日益加重,股骨转子间骨折发生率逐年增加,占髋部骨折的50%[5]。保守治疗股骨转子间骨折易发生感染、深静脉血栓等并发症,致死、致残率高[6],因此除了绝对禁忌证,对于股骨转子间骨折都应进行手术治疗[7]。PFNA的抗旋转性、角度稳定性以及抗切出能力较强,已取得非常好的临床疗效[8]。但不稳定性股骨转子间骨折的高龄患者存在髋关节内外翻及旋转畸形等,常致PFNA内固定失败而需重新接受治疗,给患者带来生理、心理和经济负担[9]。研究报道,对高龄不稳定性股骨转子间骨折进行PFNA内固定,近30%需二次翻修[10]。因此,对于高龄不稳定性股骨转子间骨折,选择合适的治疗方式尤为重要。

本研究对象是股骨转子间骨折高龄患者,此类患者由于骨质疏松,其骨折分型常为Evans Ⅲ、Ⅳ型,股骨外侧壁极易出现破坏,而外侧壁不完整会影响螺钉在骨内的固定强度[11]。若同时存在股骨内、外侧壁不同程度的破坏,内后侧存在较大骨缺损,术中极易造成骨折复位困难。PFNA组有6例闭合复位困难而转行切开复位,术中见大、小转子粉碎性骨折;有26例闭合复位不佳,其中16例小转子复位丢失,8例外侧壁不完整,2例内、外侧壁均不完整。因此,高龄不稳定性股骨转子间骨折手术中极易复位不良,导致骨折不稳定性增加,术后易出现螺钉把持力下降,导致螺钉切割股骨头、退钉、骨折再移位及因螺旋刀片产生的旋转力而造成再次骨折[12]。本研究中,PFNA组有12例出现髋内翻,10例发生内固定松动,2例发生断钉,4例发生再次骨折而行手术治疗。由于存在严重骨质疏松,此类骨折愈合时间明显延长,易继发延迟愈合、不愈合等。本研究中PFNA组骨折平均愈合时间为(4.83±1.72)个月,显著高于年轻患者。高龄股骨转子间骨折PFNA内固定手术时间较长,大大增加失败风险,有报道称其存在20%内固定失败率[13]。因此,有学者提出PFNA内固定并不适用于所有类型的股骨转子间骨折。目前PFNA内固定治疗高龄不稳定性股骨转子间骨折存在争议[14]。

股骨转子间骨折手术目的是矫正髋关节畸形,坚强内固定,进行早期康复锻炼,降低并发症发生率。而人工股骨头置换术是一种快速治愈方法,但由于舍弃生物愈合机会,带来关节脱位、假体松动下沉、翻修困难等风险,其是否作为首选治疗方案目前仍存争议[15]。但本研究中PFNA组术后卧床时间、完全负重时间、住院天数长于人工股骨头置换组,两组差异有统计学意义(P<0.05);PFNA组围术期并发症发生率也高于人工股骨头置换组。鉴于80岁以上患者常合并多种基础疾病及长期失能卧床带来的家庭负担,患者及家属期望髋关节功能快速恢复。本研究显示,人工股骨头置换术具有以下优势:①假体固定可早期达到稳定,而PFNA内固定后有一定的内固定松动率,尤其是股骨转子间骨折高龄患者常合并内科疾病,手术失败行翻修术,各种并发症往往是致命的;②术后可获得即刻的稳定性及髋关节功能,可进行早期康复锻炼,明显改善髋关节功能[16];③人工股骨头置换术后无需等待漫长的骨折愈合过程,避免出现骨折愈合不良[17];④术中直视下对大、小转子骨折块进行准确复位,恢复股骨近端解剖结构并予以坚强固定;⑤尽快恢复髋关节功能,明显缩短卧床时间,减少因长期卧床带来的并发症,同时避免原有内科疾病加重[18]。因此,对于80岁以上的不稳定性股骨转子间骨折患者,人工股骨头置换术可考虑作为首选的手术方式。

综上所述,两种术式均可治疗不稳定性股骨转子间骨折,但对于80岁以上高龄、严重骨质疏松、合并多种基础疾病、术前评估可耐受较大手术创伤且期望值较高的患者,建议选择人工股骨头置换术,早期行髋关节康复锻炼,提高生活质量。但本研究随访时间较短,样本量较少,故结果仍需大样本、高质量的回顾性研究加以证实。