南海西北部莺琼陆坡36.6 ka 以来的浊流沉积

许莎莎,冯秀丽,冯利,肖晓,刘爽

1.中国海洋大学海洋地球科学学院,青岛 266100

2.海底科学与探测技术教育部重点实验室,青岛 266100

南海位于欧亚板块、菲律宾板块和印度洋板块的交汇处,是西太平洋最大的边缘海域,其独特的地理位置和复杂的构造环境形成了南海鲜明的区域性沉积特征[1]。因此,南海沉积和深海古环境研究也是国际海洋研究的热点之一[2]。

翻译对等是个由来已久却尚未完全解决的焦点问题,然而,事实也证明,完全的对等或无时无刻地对等是很难实现的。但是,对等是最理想的翻译效果,也是无数翻译理论家与实践家理想的彼岸。奈达提出的动态对等理论就是应对翻译对等问题的一剂良药。为了无限地接近理想的状态,译者可以以奈达提出的翻译动态对等理论为指导,灵活运用各种翻译方法,将原文的思想和内容充分地展现,让原语读者和译语读者获得的反应尽量一致化,实现翻译效果等效的目的。

南海属热带海洋季风气候,东亚季风盛行,具有鲜明的季节变化特征,雨量丰沛,大部分海区的平均年降雨量为1 500~2 000 mm。在气候变化期间海平面也发生了变化。海平面的微小变化可能导致海岸线的大规模进退,这反过来将对邻近海域的沉积物供应产生巨大影响,造成沉积物供应的不稳定[3-4]。

南海北部陆坡整体呈北东向展布,北部为海南岛,西部为越南大陆架,南部为西沙群岛北部岛屿,东部为神狐陆坡段。该区坡度最陡,水深急剧变化,由200 m 猛然增加到约2 500 m,物质来源和水流体系更复杂。斜坡十分不稳定,活动断裂发育,对陆坡地貌的控制比较明显,发育广泛的三角洲堆积地貌和滑坡地貌。

浊流活动是一种海底重力流活动,非常普遍且极具破坏性。这是陆源物质搬运到深海的主要方式。当大量碎屑物堆积在陆坡附近时,一些阵发性事件如坍塌、山体滑坡等会导致浊流发生。浊流具有很强的破坏力,可以重塑海底地形,切割斜坡形成海底峡谷,影响海床稳定性。

无论是西方文明发展演进逻辑,还是中国文明自信演进逻辑,都是人类建设美好家园的路径选择。研究两大文明演进的起点、逻辑展开和逻辑归依,有助于厘清近代以来人类社会的发展逻辑,有助于世界各国探索和选择发展路径,也有助于构建中国文明自信演进的话语体系。

在国内文献中有许多关于南海浊流沉积的报道,在南海的北部陆坡、北部深海盆地、中沙群岛和南部陆坡都发现了浊流沉积[5]。浊流沉积对于海底扇、海底峡谷和深海油气藏的形成以及古气候的变化记录具有重要意义[6-7]。本文对南海西北部莺琼陆坡区ZK3 岩心进行了分析,结合前人的研究,对南海西北部陆坡海域的浊流沉积进行探讨。

1 材料与方法

1.1 样品采集

本文岩心ZK3 位于南海西北部莺琼陆坡上,为沉积物滑塌、浊流易发区,距离海南岛约150 km。岩心长度约30 m,钻孔水深为840 m(图1)。ZK3岩心主要发育了36.6 kaBP 以来的晚更新世和全新世地层,该岩心主要由粉砂组成,沉积不连续,有明显的沉积间断和浊流沉积层出现[8]。

水基淬火液不同于淬火油,由于聚合物淬火剂本身有机物质的属性,使其不得不面对严峻的细菌滋生困扰,德州思科研究发现,并非某些种类的杀菌剂能够完全解决这一问题,需要从淬火液整体配伍体系综合考虑,抵抗细菌滋生,增强稳定性。细菌的滋生则会对淬火液产生十分不良影响,是其冷却性能不稳定的开始,主要危害有以下几点:

图1 ZK3 岩心位置图Fig.1 Location of core ZK3

1.2 分析方法

通过AMS14C 测年可知,ZK3 岩心0~6.25 m 呈现很好的由新到老的时间序列,沉积基本连续,没有出现显著的沉积间断。初步观察ZK3 岩心有4 个主要的沉积间断面:7.4~8.3、12.8~13.5、15.5~17.2、18.7~20.7 m,沉积间断大致发生时间分别为7.81~12.28、18.97 ~20.46、20.46 ~22.95、22.95~26.12 kaBP。每个间断面大约有1.5~4.5 ka 的沉积缺失,推测岩心出现的年代倒转可能与地层发生局部滑塌或者小规模浊流事件相关。

很多企业在赊销过程中,只是简单地对客户进行信用评估,并没有真正意义上分析赊销将带来的利与弊,还有一些企业为了节省资金,没有聘请专业的评估机构对客户信用状况进行系统的评估,缺少一系列安全规范的销售程序,一些企业销售人员并没有考虑到回款的问题,只是一味地将产品推销出去,这样极易发生失信的问题,导致企业的应收账款没有保障,增加了企业的财务风险,更严重的会导致很多企业的应收账款不能收回来,企业损失惨重。

1.2.1 AMS14C 测年

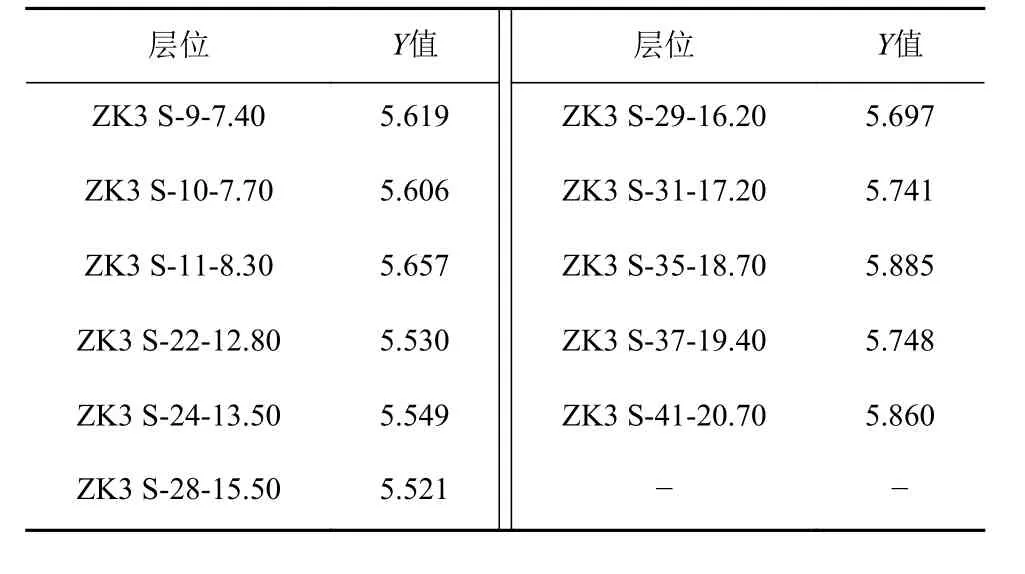

式中Mz 为平均粒径;σi为分选系数;SKi为偏差;Kg为峰态。对ZK3 整个岩心的潜在浊流层样品进行了计算(表2),发现4 个层位的Y 值为5.60~5.90,均小于9.8433 的判定值,再次说明该些层位为浊流沉积层。

1.2.2 粒度测试

使用英国Malvern 公司生产的Mastersizer2000激光粒度仪进行粒度测试。首先,取适量沉积物样品于烧杯中,加入过量30% 的H2O215 mL,静置24 h,以去除样品中的有机质;然后再向烧杯中加入0.25 mol/L 的HCl 5 mL,静置24 h,以去除样品中的钙质胶结物和生物壳体;待反应完全后,多次离心清洗至溶液呈中性;向烧杯中加入5 mL 0.5 mol/L的六偏磷酸钠溶液,通过超声波振动使颗粒充分分散后,上机测试。使用图解法计算粒度参数,根据谢帕德的分类命名法命名沉积物类型。

1.2.3 地球化学元素测试

本文地球化学元素测试包括常量元素和微量元素测试。处理过程如下:采用四酸消解,取低温烘干后的样品50 mg,加入1∶1 的HNO31 mL,充分反应;加入纯HF 3 mL,然后放入160~180 ℃的自动控温电热板上加热48 h,蒸至近干;加纯化过的HClO41 mL,蒸至白烟冒尽;冷却后加2 mL HCl,同样蒸至近干;再加2 mL 1∶1 的HNO3,蒸至近干;加入1∶1 的HNO3约1.5 mL,置于电热板上加热溶解12 h,冷却至室温;加入0.5 mL 铑内标溶液,置于电热板上保温12 h,冷却至室温;用1∶1 HNO3移至50 mL容量瓶中,并用其稀释至刻度,摇匀待测[9]。使用电感耦合等离子体质谱仪分析法(ICP-MS)对处理后的样品进行了元素分析,分析测试工作在澳实分析检测(广州)有限公司实验室完成,主要是利用美国热电公司生产的电感耦合等离子体质谱仪XSERIESⅡ完成测定。

2 结果

2.1 年代框架

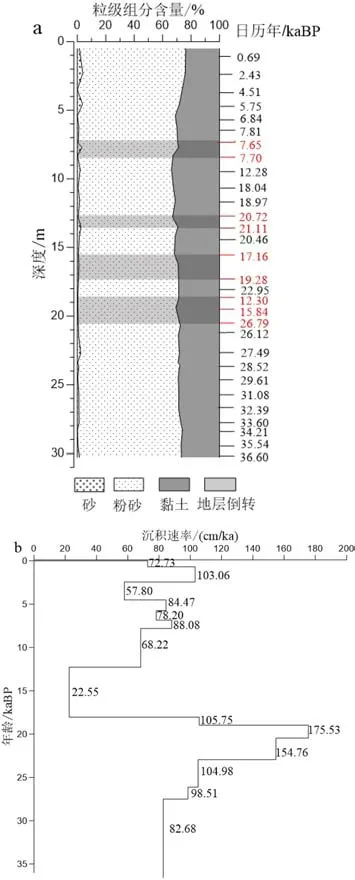

根据ZK3 岩心AMS14C 测年结果(图2a),按照线性内插法和外延法确定了样品所在深度的年龄,以此计算了不同时间段的沉积速率,校正后ZK3 岩心底部年龄约为36 ka。年代框架建立在测年结果的基础上,将ZK3 岩心中倒转的层位去掉,进行了年代沉积速率作图(如图2b)所示。

2.2 粒度参数特征

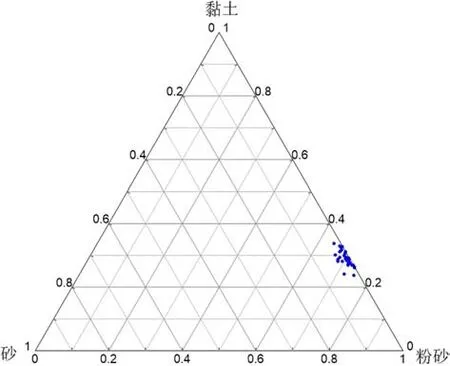

根据谢帕德的分类命名方法,ZK3 岩心沉积物类型为粉砂,黏土质粉砂,主要以粉砂粒级为主(图3)。

图2 ZK3 岩心测年结果和沉积速率变化图Fig.2 Dating results and sedimentation rate of the core ZK3

图3 ZK3 岩心沉积物类型三角图解Fig.3 Classification of the sediments from core ZK3

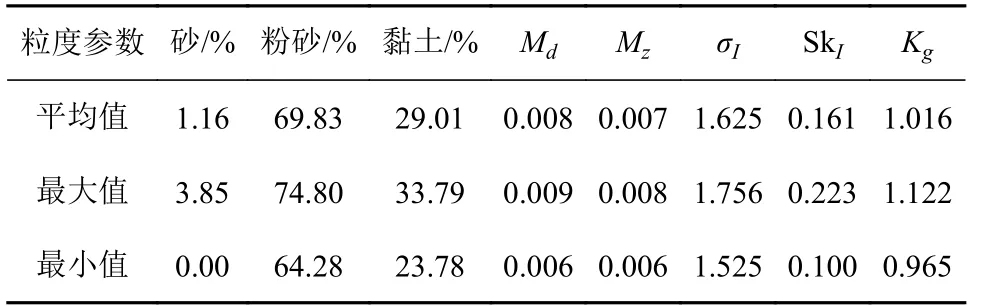

粒度分析结果显示,砂粒级(>63 μm)沉积物含量小于4%,黏土(<4 μm)及粉砂(4~63 μm)粒级沉积物的含量平均约为29% 和70%。ZK3 整个岩心分选系数为1.525~1.756,平均值为1.625,各层位的分选普遍较差;沉积物平均粒径为0.006~0.009 mm,沉积物较细;中值粒径为0.006~0.009 mm(表1);沉积物偏态主要表现为正偏及近对称,大部分层位峰态主要表现为中等。

表1 ZK3 岩心沉积物组成与粒度参数Table 1 Composition and grain size parameters of the sediments from core ZK3

3 讨论

3.1 ZK3 岩心中浊流沉积层的识别

浊流沉积很难在海洋沉积物中完整地保存下来,其判别对于沉积学家来说一直是一个难题。1962 年,Bouma[10]提出了浊流沉积的理想沉积序列,即所谓的“鲍马序列”,以识别浊流沉积。但是,完整的鲍马序列很难保存下来,在沉积物中最常见的仅是鲍马序列的一部分,由于鲍马序列的部分片段具有很大的多解性,海洋中的其他沉积活动也可以形成同样的沉积。因此,很难作为判别浊流沉积的标志。Shanmugam[11]对世界各海区长达6 000 多米的岩心进行了重新研究,发现大多数被确定为浊流成因的沉积层均具有一个标志性的向上变细的正粒序层。因此,他将向上变细的正粒序层以及下覆的冲刷构造作为判别浊流沉积的标志。

南海莺琼陆坡浊积层的厚度比较小,并不能发育完整的鲍马序列。我们依据Shanmugam 等的标准对浊积层进行识别,并结合AMS14C 测年、沉积物粒度分析、地球化学元素分析、萨哈-兰迪姆相浊流环境判别及C-M 图的分析结果,从ZK3 岩心初步可识别出4 层特征明显的浊流沉积:浊积层1(7.4~8.3 m)、浊积层2(12.8~13.5 m)、浊积层3(15.5~17.2 m)和浊积层4(18.7~20.7 m)。

ZHAO Jian, WANG Yun, WEI Bo, HE Zhi-qing, LIANG Chun

3.1.1 AMS14C 测年

本文研究为柱状样,考虑到样品代表性即反映信息全面,对ZK3 柱状沉积物样品按照约100 cm间隔取样,共取得33 个样品,并对其进行AMS14C测年、沉积物粒度、地球化学元素等综合分析。粒度实验在中国海洋大学海底科学与探测技术教育部重点实验室完成,样品的前处理、粒度测量以及粒度数据的处理严格遵守实验规范。AMS14C 测年在美国迈阿密Beta 测年实验室完成。地球化学元素在澳实分析检测(广州)有限公司实验室完成。

从图2 中可以看出ZK3 岩心沉积速率为22.55~175.53 cm/ka,全新世平均沉积速率大约为78.94 cm/ka,晚更新世平均沉积速率大约为93.05 cm/ka。最低平均沉积速率出现在间冰期(12.28~18.04 kaBP),仅为22.55 cm/ka。最高的沉积速率出现在晚 更 新 世 末 次 盛 冰 期(18.97 ~20.46 kaBP),为175.53 cm/ka。沉积速率的这种变化趋势可能与海平面升降变化引起的陆源输入有关[12]。

3.1.2 沉积物粒度分析

浊流沉积最显著的特征是沉积物粒度特征的突然变化[13],这在ZK3 岩心粒度参数的垂向变化曲线上有清晰的反映,依据粒度参数的变化我们可以较容易地区分出浊积层与正常沉积。

岩心沉积物的各粒度参数随深度的垂向变化中可以分辨出可能的浊流沉积层(图4)。平均粒径与分选系数和中值粒径具有相似的变化趋势,平均粒径、分选系数、偏态、峰态、中值粒径自下而上波动比较大,表现出多个峰值。ZK3 岩心分选系数在7.4、13.5 m 处出现两个高峰值,而分选系数较大的层位可能代表了分选性很差的浊积层;中值粒径在7.4、13.5、16.2、20.7 m 4 个层位出现高峰值,粒径偏粗,可能有粗粒物质未经改造加入到沉积环境中。层1(7.4~8.3 m)、层2(12.8~13.5 m)、层3(15.5~17.2 m)沉积物粒度参数发生显著变化,平均粒径、中值粒径和分选系数明显变大,分选变差;峰态(Kg)、偏态(SkI)值都有明显波动,每一次波动可能代表了一次小的事件沉积,推测该些层位可能是一个非正常沉积层。

3.3.2 降雨的增强

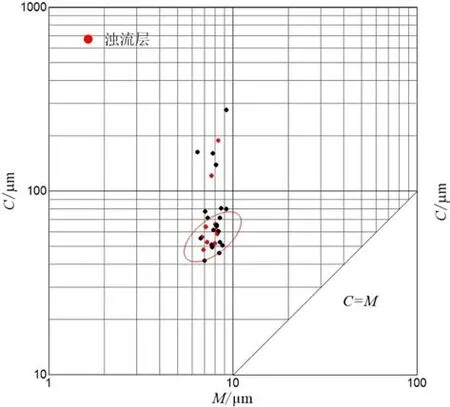

3.1.3 C-M 图

(4)形容+名词:low-frequency低频率;main-wheel主轮;double-chamber双燃烧室。

图4 岩心沉积物组成与粒度参数垂向变化Fig.4 Vertical variation of sediment composition and grain size parameters

3.3.1 海平面变化

食品微生物检测的意义。具体来讲,食品微生物检验指的是通过生理生化技术、质谱技术等检验检测技术,对食品中微生物的数量、种类进行检测,科学评价食品质量与加工过程的卫生状况。在食品安全检测中,微生物检测是一项非常重要的内容,因为食品质量安全会直接受到微生物数量和性质的影响,因此,通过微生物检测,可以对食品卫生质量进行有效衡量和评价。

图5 ZK3 岩心的粒度C-M 图Fig.5 C-M diagram of Core ZK3

海平面变化是引发南海浊流的主要原因。ZK3岩心的浊积层1(7.81~12.28 kaBP)、浊积层2(18.97~20.46 kaBP)、浊积层3(20.46~22.95 kaBP)和浊积层4(22.95~26.12 kaBP),可以看出浊积层2、3、4 这3 层发生于海平面相对较低的末次冰期,全新世以来只发育了浊积层1(图6)。因而推测研究区浊流沉积事件的主要诱因是低海平面时期的海平面波动造成了沉积物不稳定,同时较陡的陆坡为浊流沉积提供了有利地形,因而容易造成向陆坡方向的浊流搬运[22-23]。同时研究南海浊流发生的时期和相对海平面变化曲线,可以看出海平面相对较低的时期浊流发生的频率最高[24]。另外有研究表明,末次冰期以来,在西菲律宾海吕宋岛岸外发现5 层浊流沉积,可能是低海平面时期的海平面波动导致沉积物不稳定,从而引发浊流沉积。赵玉龙等[25]对南海南部巽他陆坡底部深海浊流沉积进行研究后,同样认为海平面波动是造成巽他陆坡上浊流形成的原因。

萨哈-兰迪姆相浊流环境判别指标Y 小于9.8433 为浊流沉积,大于9.8433 为河流沉积。判别方程[16]为:

选取适量样品放到小烧杯里,加入蒸馏水、30%的H2O2进行浸泡,充分分散后,过0.063 mm 筛进行冲洗,然后把<0.063 mm 的部分样品烘干,在体视显微镜下尽量挑选0.025~0.035 mm 的浮游有孔虫单种Globigerinoides ruber;在挑选时一般选取保存完好、干净的壳体,样品量一般约为20 mg。将挑选出的浮游有孔虫壳体压碎,将碎屑收集到小塑料管中,在里面加入少量浓度大于99.7% 的无水酒精,在振荡频率为40 kHz 的超声波清洗器中清洗,约10~20 s 后,用针管吸去管内上覆液,重新加入少量酒精进行超声振荡,重复该步骤2~3 次,洗涤完毕后将样品放在约60 ℃的烘箱中烘烤5 h。处理完的干净的有孔虫壳体送往美国迈阿密的Beta 测年实验室完成测试。

3.2 浊积层沉积特征

ZK3 岩心浊积层中以粉砂和黏土占绝对优势,砂含量很低。虽然ZK3 岩心总体上粒度特征未发生大的变化,但是中间小规模浊流沉积的频繁发生,大大干扰了正常的沉积层序特征,使陆源碎屑的各粒度参数发生显著变化。

浊积层1:出现在岩心7.4~8.3 m 处,是ZK3 岩心中参数变化最显著的层序,该段地层测年结果比6.25 m 处的测年年龄要新,显示地层发生了倒转。粒度参数的垂直变化表现出与正常沉积层位不同的分布特征(图4),自下而上砂含量先增大后减小,为0.19%~3.24%~0.69%;粉砂含量逐渐增加,为67.07%~67.95%~69.93%;黏土含量先减小后增大,为32.73%~28.81%~29.38%;平均粒径由细到粗,在7.7 m 处达到最大值,然后再逐渐变细;分选系数(1.62~1.75~1.71)、峰态(0.98~1.02~0.96)也显示了先增大后减小的变化过程。本层中由细-粗-细的粒径变化和高的粉砂含量代表了一次规模较大的浊流沉积。在末次冰期南海南部巽他陆坡底部MD05-2895 孔与晚更新世以来冲绳海槽南部发育的浊流沉积中也出现类似粒序变化,这与Shanmugam 所总结的海洋中浊流层的特征基本一致。

表2 ZK3 岩心各层位萨哈-兰迪姆相浊流环境判别结果Table 2 Identification of Turbidity current environment with Sakha-Landim facies diagram for each layer of core ZK3

浊流层2:出现在岩心12.8~13.5 m 处,沉积物分选差,分选系数为1.63~1.65 ;自上而下,中值粒径由大变小,为0.0076~0.006 8 mm,砂含量为2.46%~0.63%,粉砂含量为68.25%~66.38%,黏土含量为29.29%~32.98%。中值粒径从底部到顶部逐渐变细,黏土含量越来越高,砂和粉砂含量越来越低,沉积物粒级由粗变细。12.8~13.5 m 层位环境判别计算出的Y 值为5.53~5.55,Y 值在6 以下,小于9.843 3的判定值。

浊流层3:出现在岩心15.5~17.2 m 处,沉积发生在20.46~22.95 kaBP 期间,顶部和底部的年龄相差不大。砂和粉砂含量呈现向上逐渐降低,黏土含量向上逐渐增高,这是较为典型的正粒序沉积层。且萨哈-兰迪姆相浊流环境判别值为5.52~5.74,小于9.843 3 的判定值。

(5)消音速流管件是特殊单立管排水系统中,用来连接上下层排水立管及卫生间洁具的管件。内带有导流叶片,水流通过管件内部叶片形成螺旋水流下水,水流贴管壁旋转减速排除,同时形成中空排,且该系统的噪音很低。

浊流层4:出现在岩心18.7~20.7 m 处,地层发生倒转,这层浊流层比较难识别。该层段自下而上,砂含量为0.72%~0.42%、粉砂含量为71.78%~68.96%、黏土含量为27.50%~30.61%,具有向上变细的正粒序特点。

在教学的过程中,教师除了应该鼓励学生进行教材内容的阅读之外,还应该促使学生进行课外阅读,不断提升语言组织和表达能力[4]。在阅读过后,也应该进行写作,不断提升写作技巧。实现语言体系的构建和语言运用能力的提升。比如在进行李白《蜀道难》的教学过程中,可以鼓励学生阅读李白的其他作品,通过诗朗诵的形式,提高学生的文言文运用能力。

3.3 浊流发育成因探讨

浊流是海洋中最常见的重力流活动[17-18],是大陆边缘沉积物向深海区的搬运,在满足一定条件下才能形成。广义上来讲,足够的水深、充足的物质、必要的坡度和触发机制是形成浊流所需的4 个条件。足够的水深和充足的物质是浊流发育的物质基础,必要的坡度是浊流发育的动力来源。通常,在海洋环境中,浊流主要形成于陆棚坡折以下较深的水域。触发机制最为关键,是突发性外力对沉积物的不稳定破坏[19-20]。以往的研究表明,浊流形成的触发机制主要包括海平面波动、季节性洪水、地震、火山喷发、海啸巨浪、风暴潮、底辟活动和天然气水合物泄露等。在上述这些事件发生时,处于较陡地形之上的松散沉积物重力失稳,极易发生滑塌,顺着陆坡区搬运,形成浊流沉积。ZK3 岩心位于南海西北部莺琼陆坡处,陆坡坡度较陡,珠江水系的泥沙不断堆积和珠江三角洲发育,其物质来源充足[21],为浊流发育提供了有利的地形和必要的物质基础,只要在外力触发作用下,很容易形成浊流。

C-M 图是识别浊流沉积物的有效手段之一,其中C 是概率粒度累计曲线上颗粒含量1%处对应的粒径,C 值代表了水动力搅动开始搬运的最大能量,其对应于样品中最粗颗粒粒径;M 值是概率粒度累计曲线上50%处对应的粒径,即粒度中值,代表了水动力的平均能量[14-15]。利用ZK3 岩心的33 个样品的粒度分析资料,我们获得了该岩心的粒度C-M 图(图5)。可以看出浊积层位在C-M 图上的分布点的明显特征,样品点主要分布在M 值7~10、C 值50~70 的范围之内,其整体趋势表现为与C=M 基线近似于平行的特征(下方椭圆区),其C 值与M 值始终成比例增加,两者协调一致,这是比较典型的浊流沉积层(图5)。

公路桥梁是我国基础交通建设的重要组成部分。新时期,道路运行车辆的急剧增加使得人们对基础交通建设的质量提出了较高要求,确保其施工过程的高效化管理势在必行。然而从管理实践来看,我国公路桥梁的质量问题仍然较为突出,路面沉陷、桥梁裂缝等工程损害现象广泛存在。究其原因,公路桥梁病害的发生和养护及加固过程的不规范具有直接关系。基于此,进行深层次的公路桥梁养护及加固技术应用具有以下必要:

3.1.4 判别指标

末次冰期以来,全球海平面变化非常活跃,并经历了多次海平面的快速变化[4,26]。在末次冰期,全球海平面降低,全球相对海平面比现在低一百多米,陆架大面积出露,陆源物质搬运的距离大大缩短。在海平面下降期间,陆坡区物源供给充足,陆坡北部地区的三角洲携带着大量沉积物在陆架坡折地区堆积。大量的陆源沉积物被搬运到陆坡附近,松散的沉积物在火山,地震和强降雨等事件发生时极易发生垮塌,极具形成浊流的潜力[27]。

整个ZK3 岩心单层浊流沉积的厚度虽不大(0.7~2.0 m),但其总厚度达到5.6 m,约占ZK3 孔沉积总量的19%,可见浊流沉积对正常沉积的干扰作用极为显著,同时也大大促进了陆源物质向莺琼陆坡的输运。

进入末次冰期的最后阶段,虽然海平面开始缓慢上升,但这种海陆模式在数千年内并没有太大的变化。随着末次冰期的结束,海平面开始快速上升,岸线开始迅速后退。由于离岸距离的增加陆源物质供应量相应减少,所以ZK3 岩心的沉积速率也相应减小。进入全新世后,全球海平面逐渐趋于稳定,浊流发育的频率随之减缓,全新世以来只发育了浊积层1(图6)。陆源有机质的输入减少,沉积物供应也较稳定,沉积物搬运距离没有出现较大的缩短,难以触发浊流,而此时东亚夏季风增强、降雨增多,气候湿润,降雨导致的区域侵蚀对浊流沉积的发育起到了关键性作用[28-30]。全新世阶段的浊流发生频率与台湾南部的夏季降雨量有同步变化的趋势。11.5~7.4 kaBP 在湖北神农架石笋中也记录了明显的降水量增加的过程[31]。

图6 海平面升降曲线Fig.6 Sea level fluctuation curve

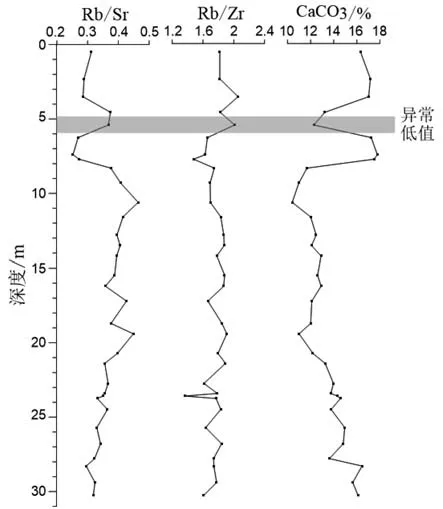

ZK3 岩心近36 ka 以来碳酸钙(CaCO3)在沉积物中的相对含量的垂向变化及元素比值见图7。CaCO3含量变化曲线与以往南海北部浅层碳酸盐含量变化曲线相似[32]。由图可知CaCO3含量为10%~18%,平均为13.91%,总体含量较低,其含量主要受控于河流带来的陆源物质的稀释作用,反映陆源物质输入对其影响较大。可以看出在末次冰期CaCO3含量相对较低,进入全新世CaCO3含量相对增加。在早全新世期间,CaCO3含量在5.4 m 层位出现异常低值,同时观察Rb/Sr 和Rb/Zr 在5.4 m处出现高值,Rb 和Sr 含量主要受控于降雨量。该处碳酸钙的异常低值(图7),同样显示当时处于一个多降水的阶段。

降水量的增加会加大对陆地表面的冲刷,尤其是冲刷能力极强的大雨,会将大量陆源物质通过河流带入南海陆坡,对碳酸盐的沉积起到明显的稀释作用。尤其是在南海北部陆坡带,沉积物更易直接受到物源作用的影响,东亚夏季风的增强导致降水量增加,从而使河流的搬运和输送能力增强,地表径流增多,可能是触发浊流的主要因素[33-35]。

Research on Hybrid HVDC and Simulation of Offshore Platform LIU Junwei,ZHANG Zifan,ZHONG Jiefeng(115)

3.3.3 海洋深层水流

鉴于两“T构”实际温度基本一致,故将其中一个的悬臂作为主要温测对象。本次观测一共布置两处截面,又在每个截面上布置12个测点,先在截面钢筋上粘贴测温片,然后作必要的防护与防潮处理,再将其埋进结构内部,把测温片的导线引至表面。

图7 ZK3 岩心元素比值及碳酸钙含量垂向变化Fig.7 Vertical change in element ratio and calcium carbonate content in core ZK3

地震剖面研究发现,在南海北部深水陆坡区存在极其活跃的深水底流沉积,对浊流沉积物有一定的改造作用[35-37],特别是在东北陆坡区最为明显。研究表明,10 kaBP 时海平面已上升到相当的高度,约在现在海平面−40 m,海岸线已接近内陆架,暗示当时南海的现代环流系统已开始形成。南海深层水主要为北太平洋深层水经吕宋海峡进入南海海盆,沿着陆架向西做逆时针运动[38],其流速为0.15~0.3 m/s(图8)。19 世纪30 年代以前,人们普遍认为深水环境(水深>200 m)中没有流体活动,只有深海泥在缓慢地沉积。深海环境中浊流活动的存在是在1929 年大西洋海底电缆断裂事件中被证实。在之后浊流学说、鲍马序列的提出推动了后续深水的研究。深水陆坡区是比较陡峭的地貌,沉积物不稳定,在重力及各种触发机制(地震、突发性海流、超压释放、底辟活动等)的作用下,沉积物极易发生滑动、滑塌等重力活动,可进一步发展为碎屑流、颗粒流或是浊流[39]。

总的来说,末次冰期以来,南海及附近区域的浊流事件频繁发生,浊流事件与海平面的波动有关。除海平面变化因素的影响外,降雨的增强和海洋深层水流也是触发浊流的主要诱因[42]。低海平面时期物质的积累是必要条件,海平面变化引起的沉积物不稳定是其中一个触发因素。由于海平面的变化是十年甚至百年规模的活动,夏季风的变化是季节性甚至更长时间尺度的变化,而浊流是一个持续数小时至数天的短暂事件。因此,不稳定的沉积物供应或夏季风的变化可能不是浊流形成的直接触发机制,它可能是由火山、地震和某些极端气候事件(如暴雨)等引发的,这些事件通常具有较大的随机性和不确定性。在沉积物供应不稳定的背景下,就很容易触发浊流的发生;在相对稳定的沉积物供应期间(例如全新世),即使发生相同强度的火山或地震事件,发生浊流活动的可能性也要小得多[43]。海平面变化引起的沉积物不稳定对该区域浊流活动的重要性在于它增加了浊流活动发生的概率,使得浊流活动更易于发生,并不直接触发浊流活动。

4 结论

(1)ZK3 岩心主要发育了36 kaBP 以来的晚更新世和全新世地层。该岩心晚更新世地层沉积速率高于全新世地层,全新世平均沉积速率为78.94 cm/ka,晚更新世平均沉积速率为93.05 cm/ka。

我蹲在沙地上用心观察,沙葱的叶子是实心的(韭菜的叶子也是实心的,但却是扁的。葱的叶子是空心的,实际上是气孔,可以呼吸),用手使劲儿捻一捻,会捻出绿色的汁液,很黏稠。

(2)通过AMS14C、沉积物粒度特征、地球化学特征、萨哈-兰迪姆相浊流环境判别、C-M 图等综合分析,发现ZK3 岩心发育了4 个小型浊流沉积层,其中3 次发生于末次冰期,1 次发生于全新世期间。

图8 研究区周边洋流分布图(洋流模式参考文献[40-41])Fig.8 Current distribution around the study area(see reference [40-41] for current model)

(3)浊流沉积层在中值粒径、分选系数、偏态、峰态等粒度参数特征和地球化学元素特征上与正常沉积存在明显的差异,这些差异成为识别浊积层的有效标志。

(4)浊流沉积主要来自西北部莺琼陆坡区,较陡的坡度、丰富的物源、活跃的海平面变化及气候变化是触发浊流的主要因素。

——以双河油田Eh3Ⅳ5-11岩心为例