刀尔登:为经典去魅

李雨潇

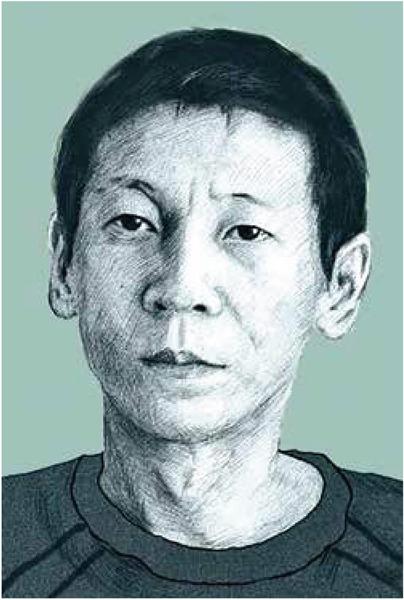

刀尔登

很多年前,作家刀尔登的名字总跟“隐士”连在一起。

那时候,舆论眼中的刀尔登像是一个翩然出尘的高人:不需多用功就能高中省文科状元,考入北大;4年后,北大才子又毅然离京,到石家庄偏安一隅。

而这也成了刀尔登最不理解的地方。他觉得“隐士”和“才子”差不多,都是很刺耳的词。

“在现代社会,‘隐士这个词确实有点可笑。在我看来,它有一点行为艺术。谁要是当面说我这个,我会翻脸说,你才是隐士。”刀尔登说,“才子是有的,但我肯定不是,这个我有把握。”

在《读库》主编张立宪眼中,刀尔登是个“有着超出常人的风格、风韵、风骨:聪慧、饱学、冲淡、落拓、颓唐的人”。“他总是很懒散的样子”,还曾因为嫌搬家麻烦,把单位分的一套房子给推掉了。

这种懒散,直接导致他在写书一事上起步很晚。“进入21世纪后才正式开始写一点文章,到现在也是有一搭沒一搭的。”刀尔登说。

他的书,大多是一些专栏、随笔合集,第一本正式的书是历史随笔集《中国好人》,出版后引起文坛关注。豆瓣网友凭借敏锐的嗅觉盯上了这位文风不凡的作者,考古一般地发现,原来这位刀尔登,就是当年走红网络的“大侠”三七——那是贴吧、BBS活跃的年代,刀尔登以“三七”为网名,在论坛上激扬文字,圈了不少粉丝,没想到人到中年,这些粉丝还没把他给忘了。

在粉丝看来,刀尔登的文章“言简意赅,不弄花哨噱头,言之有物、不轻浮”,虽不至于要正襟危坐去看,总还是要花费些心思的。今年6月,刀尔登的新作《鸢回头》出版,书友们再次集结,在豆瓣上为此书打出了8.6的高分。

“吃饭找孔子,聊天找庄子”

几年前,刀尔登出过一本《不必读书目》,里面盘点了《论语》《老子》《庄子》《孟子》以及四大名著等经典读物被误读的现象。

在《鸢回头》里,刀尔登再谈孔子、老庄,依然没离开“去魅”的母题。越是经典的读物,读的人越多,越容易出现多种版本的释义,这本身并不能算是件坏事。刀尔登怕的,是某一种解释占据上风,从而遮蔽了读者体味原作真意的眼睛,又或是,某种理论自恃源于经典,而有了统摄读者处世观念的优先权。

这种想要为传统经典纠偏的心理,跟他自己的成长经历多少有些关系。

刀尔登本名邱小刚,1964年在沈阳出生。5岁那年,刀尔登一家人下放到辽宁凌源县的一个山村,村子隔壁有个叫刀尔登的小镇,这后来成了他的笔名。在东北山村长到十几岁,他又随家人迁到石家庄定居。

从“文化大革命”到“拨乱反正”,刀尔登没少经历文本的误读与再解释。上世纪70年代,“评法批儒”的时候,他就读了《论语》,“自然是瞎读”。高中时接触到老庄,庄子只读了一小部分,或者不懂,或者“不懂装懂”。在他看来,早些接触这些东西有个好处,就是在被各种概念体系侵入之前,对“生鲜”的文本建立起了一点感觉。

在新作《鸢回头》里,刀尔登再谈孔子、老庄。

成年后,对这些书,他有时想起来就翻翻,断断续续,随着生活经历、思想的变化,阅读所得也各有不同。

最近一次读《论语》和老庄,是为了完成专栏写作。刀尔登在一家杂志常年开设专栏,却有一年时间感到没啥可写,“我就和编辑说,‘写写《论语》吧。第二年仍然没的可写,就接着写写老庄”。

后来,这些文章集结成了《鸢回头》。书中,刀尔登把孔子称作“美好社会的向往者”,老子是“构建抽象世界的抵抗者”,庄子则是“有哲人气质的幻想家”。他在书里写道:“孔子并不生活在今天,新的制度,在那个时代最激进者的思想海平线上,也不曾露出一角帆影”,谈及《庄子》,他则说“我们在自己的时代中制造的问题,不用去麻烦庄子吧”。归根结底,都是在劝读者,既然身处现代社会,时移世易,就不必奉经典为圭臬。

经典读了很多遍,刀尔登差不多把几位圣贤的脾气秉性摸透了:“吃饭找孔子,他老人家的伙食比较讲究;聊天找庄子,庄子话题丰富,又喜欢抬杠;晚上借宿就找老子,他大概比较安静,不说梦话。”

“越是该做的事越是不想做”

“您觉得自己最难克服的一个缺点是什么?”《环球人物》记者问他。

刀尔登答曰:“越是该做的事越是不想做。”

这似乎是多数人的通病,但却很少有人像他一样能清醒地自知,以及直言不讳地承认。

刀尔登有些懒,这一点,他本人和他的朋友都盖章确认过。他的懒,更多表现在现实生活层面的“不进取”,而勤奋的部分,基本留给了读书。

一出生就赶上动荡年代,刀尔登的世界却绝不是文化荒原。因为父亲喜欢看书,上小学时,刀尔登家里就订了上海的《学习与批判》和《朝霞》两本杂志。“文革”之后,家里剩下的书很少,所以他那时候看的书,多数是东一家西一家借来的。

“我想很多人都发现,借来的书最想看,而买来放在架上的书,往往尘封起来。这样看来看去,到中学时就偶尔动动笔。”

中学那会儿,刀尔登的阅读量已经超过大部分同龄人。那时各种思潮涌动,大量新译作上市,很多人大学时看的书,刀尔登中学就已读完了。

高考冲刺期,刀尔登感觉“像在一辆高速列车上,你自以为安步当车,而身不由己地一日千里”。就这样,他乘着这辆高速列车,顶着1982年河北省文科状元的“光辉”头衔,一路从河北石家庄,开到了首都北京,一直到北大中文系门口停下。

大学期间,刀尔登读了很多文艺理论和美学方面的书。“现在想起来,年轻时最激动过自己的书,几乎没一本是现在还赞同的书,我想这是很正常的。比如尼采的书,当时看得火烧火燎的,现在想起来,也就冷笑一声。”刀尔登说,“好处是终于建立了对这些理论的免疫力,副作用是,离文学也越来越远了。”

那时的北大中文系学生,如刀尔登所言,散漫而兴奋,贫穷而自高自大。“我们喜欢文学(文学是讨人喜欢的),又憎恨文学(一想到要以它为职业)。是的,我和大伙儿都差不多。”刀尔登说。

毕业那年,他原本不用费多大力气就能留在北京。对那时的文学青年而言,最好的工作是到《人民文学》出版社、《收获》杂志,其次是新闻机构。而刀尔登被分到了政府机关,“一听说要进机关工作,他就要求回到石家庄。”好友缪哲说。

“到哪儿都差不多,哪里都是临时的寄身之地。”刀爾登说,“用现在的词,叫一点现实感也没有。现在的小学生都比——不是我自己,是那个时候的很多成年人,更有现实感”。

最后,他到了石家庄的河北社科院。直到上世纪90年代末,他受缪哲等人之邀,入职河北日报社主办的《杂文报》,当上了编辑。

非常不喜欢“隐士”这个词

这段“出走”经历成了刀尔登身上一个玄妙的点。

当同届校友在各自领域声名鹊起的时候,他的寂寞无声在很多人看来显得“很神秘”。于是,舆论眼中的刀尔登就成了这个年代不肯出山施展才华,甘愿屈居山林的“隐士”。

“隐士是可以做官而不去做的人,至于我,连个副组长也没人请我去做,怎么会有隐士的资格?”刀尔登说,“我非常不喜欢‘隐士这个词。”

刀尔登并没有像真正的隐士一样,默默等待着被发掘的一天。

上世纪90年代,正是网页论坛、校园BBS火起来的时候,这可给肚子里有些学问又有话想说的人提供了一方可以华山论剑的宝地。刀尔登化名“三七”,在论坛上悄然走红,文采卓然的他还有了个“海内中文论坛,三七才气第一”的美名。2005年,刀尔登终于开始写专栏。用他自己的话说,写杂文、写专栏,是为了挣稿费,然后是进行一些一般性的、针对公共事务的个人表达。

文学家里,刀尔登很喜欢陀思妥耶夫斯基和鲁迅。在他的作品中,最多见的是像鲁迅一样观点犀利、一针见血的杂文随笔,偶尔出现的是像陀思妥耶夫斯基一样不拘泥于时空的自由叙事。

刀尔登最初的专栏文章后来收入到《中国好人》中,书中有很多“激烈”的观点,比如“礼教自己是不杀人的,它只负责劝人甘愿被杀”,又如“道德下降的第一个迹象,就是不关心事实”。在这本书里,他写了包括李斯、曹操、韩愈、司马相如等戴着“历史面具”的好人与坏人,为的是通过讲述一些史实,让这些人物不再那么脸谱化,因为“事不宜以是非论者,十居七八;人不可以善恶论者,十居八九”。

在后来的对话体文本《七日谈》里,刀尔登借助“我”和张三的对话,继续探讨“当代人缺乏的常识”。书中,“我”来自“我国”,张三则来自希里花斯国,两人在下山途中迷路,前方是悬崖,被困住的两人无奈之下开始互相给对方讲故事。“我”说的,是生活中最普通的人和最普通的故事,这些人中有乞丐,有酒鬼,有隐士,还有江湖骗子。而张三口中的故事则奇崛怪诞,像是寓言一样满载哲思。

《七日谈》里,刀尔登说,能短暂沉溺到一件和生计无关的事情中,是种福气。在他的生活里,读书就是这种福气,写作本来也该是,但实际却难免跟生计有关。从杂文到对话体,刀尔登隐匿了自己的真实立场,但总逃不脱说理的内核。嘴上说着“怕麻烦”,好像不愿理俗事,但在他的专栏和著作里,却无处不透露出想要为读者“提点醒儿”的责任感。

作家王怜花说,他从刀尔登身上看到了《世说新语》中刘伶的影子:悠悠忽忽,土木形骸,“他的存在让我看到世上有一种人,胸有丘壑,但清静无为,安于市井。表面上柴米琐屑终身,其实已经参透人生的奥秘……”

刀尔登本名邱小刚,曾用名网名三七。1964年生于沈阳,1986年毕业于北京大学中文系。先后供职于河北社科院、《杂文报》,现为专栏作家、自由撰稿人。2009年出版历史随笔集《中国好人》引起关注,作品有《七日谈》《不必读书目》等。近日,新作《鸢回头》出版。