言者态度观照下的“还NP呢”构式的话语模式研究

〔摘要〕 文章以言者态度为基础,考察其对“还NP呢”构式话语模式的塑造。“还NP呢”是日常会话中的一种常见构式,表达了言者的丰富态度:鄙夷不满、欣赏赞美、惊异无奈等。无论何种态度,其核心可以概括为“反事理”的评价态度,且背后有一定的认知动因和语用因素。此外,考察语料发现,“还NP呢”构式与其共现的话语模式存在一定规律,即“还NP呢”构式与后续语段的表述存在事理上的关联。在现实语境的刺激(这种刺激与言者态度密切相关)下,这种关联被激活,并对情景中的刺激作出反应,从而产生与“还NP呢”构式具有一定相关度的话语模式,包括与“还NP呢”构式共现的话语成分以及“还NP呢”构式出现的语境。

〔关键词〕 言者态度;“还NP呢”;反事理;话语模式

〔中图分类号〕H146.3〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2020)05-0043-07

引 言

“还NP呢”是日常会话中的一种常见构式,曾引起学界较为广泛的关注和讨论,讨论的焦点集中在NP的类型,以及该构式表达的构式义上。宗守云指出,NP多指人,少指物,且指人的NP多表现出推移性,如发生由小到大、由新到老、由低级到高级等变化。若NP不具有推移性,则很难进入该构式。此外,作者还指出,表示不正当的、非法的职业名词一般也不可进入这一构式[1]。宗守云进一步指出,当构式“还X呢”表达的意义是“行域贬抑”时,只要NP表现出贬义色彩,并与人们的理想认知框架不同,那么“非正当”职业的主体和表物的词语也能被接受[2]。与此同时,宗文认为该构式表达了说话人的消极情绪,并认为它是由行域贬抑、知域否定、言域嗔怪构成的一个完整的构式系统。丁力提出了“语义肯否定”说,认为NP具备说话人在主观层面持肯定态度的某一特征,“还NP呢”构式表达说话者不满的情感色彩[3]。杨玉玲提出了“高标准、高水平”说,认为大多数具有“高标准、高水平”特征的名词可以进入该构式,而“还 NP 呢”整体构式表达了“某事物应该怎样却没怎样,名不副实”,含有讽刺和指责的意味[4]。郑娟曼指出,NP具有说话人心理上的某种期待这一特征,期待越高,NP越容易进入该构式。该构式整体表达了说话者“反期待”的意义[5]。周维维从认知的角度出发,指出凡是符合语境的NP皆可进入“还……呢”这一构式[6],但周文没有进一步讨论NP的语境类型。此外,周文认为,“还NP呢”构式在不同的语境下既可表达肯定义,也可表达否定义。王新以评价理论中的“态度系统”为基础,分析了当NP为人和物时,“还NP呢”构式表达的判断功能、鉴赏功能和情感功能[7]。

由上可知,学界目前比较统一的认识可以概括为,“还NP呢”构式表达了言者的某一态度,但具体表达何种态度有待进一步探讨。此外,对“还NP呢”构式话语模式的研究鲜有涉及,特别是与言者态度相关联的话语模式。考察语料发现,在言者态度的观照下,“还NP呢”构式与后续语段的表述存在事理上的关联。在现实语境的刺激下,这种关联被激活,并对情景中的刺激作出反应,从而产生与“还NP呢”构式具有一定相关度的话语模式,具体包括与“还NP呢”构式共现的话语成分,以及“还NP呢”构式出现的语境。

一、 “还NP呢”构式与言者态度

崔希亮此文为崔希亮教授在“语言教学与研究前沿论坛暨《语言教学与研究》创刊40周年庆典”上所作的大会报告(2019.9.22下午3∶00—3∶30于北京语言大学逸夫报告厅)。指出,在话语交际中,判断言者态度对于成功的交际来说极为重要。崔文认为,汉语表达言者态度的手段有很多,可以借助于词汇手段,也可以借助于语法手段,还可借助于超音段手段,比如语音语调。就分类而言,言者态度可以分为积极态度、中性态度和消极态度。此外,言者态度与说话人的立场有关,有时候还会涉及言者对命题的主观评价,这种评价本质上就是言者态度。

那么,究竟何为言者态度?我们认为,言者态度是言者基于自身的文化背景、知识储备、价值观念、交际环境等内外在因素,对某一命题作出的评判,亦或是言者对听者的某一评价。

就“还NP呢”构式而言,我们有一种很强烈的感受,即它在话语交际中表达了言者的鲜明态度。究竟是何种态度呢?我们看例句:

(1) “听说李老师在他们师门微信群里骂学生猪狗不如,写的文章就跟屎一样。” “还老师呢,怎么一点儿尊重都不懂?”本文语料来自北京语言大学BCC语料库、北京大学CCL语料库,与此同时,有一部分自省语料、以及诸位师友提供的语料。经筛选整理后,共获得有效语料296条。在此一并致谢!

例(1)是言者对谈论对象“老师”形象的否定,表达了言者“鄙夷和不满”的态度。一般来说,教师应该师德高尚,关心和爱护学生,教学中对学生有耐心,但事实却与之相反,正是这种落差让言者产生了“鄙夷和不满”的态度。换句话说,“还NP呢”构式表现出的“反事理”特征促成了言者“鄙夷和不满”态度的产生。

有时候,当主表小句与语境小句“主表小句”与“语境小句”的概念由沈家煊提出。他把“还……呢”所在的句子称为“主表小句”,把不带“还……呢”的句子称为“语境小句”。详见沈家煊.跟副词“还”有关的两个句式[J].中国语文,2001,(6):483-493,575.以对举的形式出现时(即语境小句中往往会出现与主表小句中的NP相对立的名词形式,且主表小句中的名词所含有的某种属性要优于语境小句中的NP),言者“鄙夷和不满”的态度更为鲜明。例如:

(2) “听说XXX已经是市长候选人了。”“他要是真成市长了,我还省长呢!”

例(2)的語境小句中出现了与主表小句中“省长”相对立的“市长”。我们知道,市长的行政级别明显低于省长(直辖市除外),从而言者达到否定对方观点的目的,并在对比中凸显“鄙夷和不满”的态度。类似的例子还有:“你是学生会主席?我还学生会主席他爹呢。”“他是硕导,我还博导呢!”这些例子都体现了言者视角,具有鲜明的对比特征,凸显了言者“鄙夷和不满”的态度。

考察更多的语料发现,“还NP呢”构式还可用于表达言者“欣赏和赞美”的态度。例如:

(3) 还三岁孩子呢!都知道心疼奶奶啦!

例(3)是言者对“三岁孩子”知道“心疼奶奶”这一行为的褒奖。一般来说,三岁孩子还处于不懂事阶段,但谈论对象却表现出了优秀的品质,即心疼奶奶,正是这种差异使言者“欣赏和赞美”的态度得以凸显。换句话说,该例也同样体现了“还NP呢”构式言者视角下的“反事理”特征。

(4) 还生土豆呢,你怎么就吃上了?

例(4)表达了言者的另外一种态度:惊讶和诧异。这种态度发展到极致便变成了无奈和惆怅:

(5) 这两天睡了仨小时,今儿一大早老板带队奔唐山,我还重感冒呢,难受啊!

例(4)和(5)与前文例(1)和(3)有所不同,它们都是言者在强调某一命题,例(4)是言者强调土豆没熟这一客观事实,例(5)是言者强调自身患有重感冒这一客观事实。从“言者态度”这个层面考虑,它们都表达了言者的某一特定态度,所以具有同一性。我们主张将其和类似于“还老师呢”这种句子放在一起讨论。例(4)中的谈论对象“生土豆”在一般人看来,是不可食用的,但交际对方却直接吃了起来,这违背了常理,从而使言者产生惊讶和诧异的态度。例(5)的话语背景发生在老板和员工之间。员工患有重感冒,按常理说应该居家休息,但老板却带队前往唐山,具有反事理性。迫于老板和员工之间的特殊关系,员工不得不听从老板的提议,所以我们说“还重感冒呢”表达了员工无奈和惆怅的言者态度。

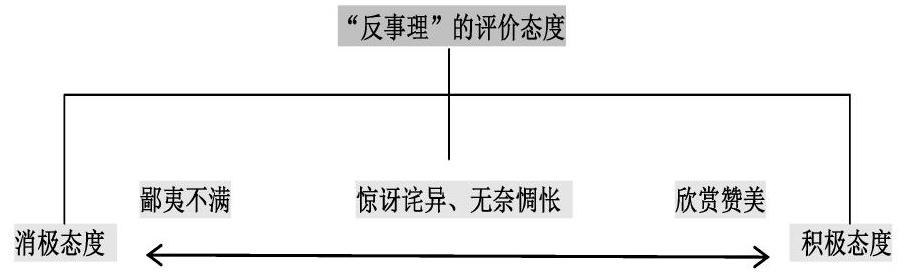

通过以上对“还NP呢”构式言者态度的分析,我们认为,该构式主要表达了言者“反事理”的评价态度。如果我们将上面提到的“鄙夷和不满”和“欣赏和赞美”两种态度分别概括为“消极态度”和“积极态度”,那么它们分别位于“态度”这个连续统(Continuum)的两端,在这两端的中间部分还存在着各种各样的其他态度(这部分的态度在语境小句中得到强化),例如:惊訝和诧异、无奈和惆怅等。由此我们将“还NP呢”构式表达的言者态度总结如下:

二、 “还NP呢”构式为什么会表达这样的态度

(一) 认知语言学的视角

很多时候,诸多语言现象很难从句法结构和语义关系等方面作出合理解释,此时深入挖掘语言现象背后的心理活动特点及其认知基础,方能作出令人比较满意的解释。“还NP呢”构式使用广泛,反映了言者的社会心理。

首先,“还NP呢”构式的使用符合中华民族含蓄、不显露的心理特点。在面对他人的缺点或不足时,中国人常常不直接指出,如家长询问老师孩子成绩时,即使孩子成绩比较差,老师往往说“成绩不是很好”,而非直接说“成绩很差”。同样,“还NP呢”构式主要表达了言者的消极态度(这一点我们有后文数据的支撑),但说话者不直接表明自己的态度究竟是怎么样的,而是让听话者依据语境去判断。这是由中华民族含蓄、不显露的心理特点决定的。当然,人际交往的礼貌原则也起着一定作用,下文我们将详细讨论。

其次,认知语言学认为,语言的形式和意义之间的关系不是任意的,而是有一定理据的,意义的获得往往是人们和外部世界互动的结果,是基于对外部世界的“体验”。认知语言学还认为,一个范畴内部的成员,有典型和非典型之分。例如,在[鸟]这一范畴中,“麻雀”和“鸽子”是典型代表,而“企鹅”和“鸵鸟”是非典型代表。因为在人们长期的生活经验里,久而久之将“鸟”的特征概括为:有羽毛、喙和翅膀,会飞。也就是说,具有这些基本特征的就是典型的“鸟”,否则就不能称之为典型的“鸟”,因为人们对“鸟”这一范畴的概括性内涵认识不一。因此,对于任何一个人而言,“‘麻雀和‘鸽子是鸟”这一论断不会有异议,而对于“‘企鹅和‘鸵鸟是鸟”这一论断则争议不断。当有人提出“企鹅”和“鸵鸟”是“鸟”时,有些人可能会作出如下言语反应:

(6) (企鹅)还鸟呢!连根羽毛都没有!

(7) (鸵鸟)还鸟呢!根本就不会飞。

同样,“还NP呢”构式之所以既能表达言者的消极态度,又能表达积极态度,还能表达介乎两者之间的其他态度,是因为人们对谈论对象NP的概括性内涵认识不一,具有一定的模糊性。例如,“小学生”这一概念在人们的头脑中也是多项特征的集合,比如身高、年龄的范围界限、懂事程度等等。因此,不同的人会有不同的认识。当“小学生”表现出的行为与言者主观头脑中的认识不相符时(包括两种情况:一种情况是“名”小于“实”,另一种情况是“名”大于“实”),言者便会有如下言语反应,此时分别表达了其消极态度和积极态度。例如:

(8) 还小学生呢!连钟表上的时间都不认识!

(9) 还小学生呢!都懂这么多交通知识了!

从前面的分析,我们可以得出如下结论:无论“还NP呢”构式表达了言者何种态度,都是言者基于自身的的文化背景、知识储备、价值观念、交际环境等,对谈论对象的一种主观态度,这种主观态度又是基于对谈论对象的“名”和“实”之间关系的讨论,包括“名”小于“实”和“名”大于“实”两类。因此,该构式能够表达言者态度的必备条件有两个:一是事理信息,即交际双方共同认可的某一知识或常识;二是反事理信息,即存在与事理信息相反或不一致的信息。当事理信息与反事理信息产生落差时,便会驱动言者产生“还NP呢”这一言语形式。

(二) 语用学的视角:礼貌原则

上文我们讨论了“还NP呢”构式既可以表达言者的消极态度,也可以表达积极态度。“还NP呢”构式的后续语段承蒙匿名审稿专家提醒,后续语段也可以前置。我们认为,不管是前置还是后置,都不影响言者态度的表达。是消极内容时,往往表达言者的消极态度;当后续语段是积极内容时,往往表达积极态度。

我们认为,当“还NP呢”构式表达言者消极态度时,是以礼貌原则为基础的。关于礼貌原则,Brown & Levinson[8]将其定义为:用言语进行评价时,对坏的要说得委婉,对好的要说得充分。而Leech[9]则指出礼貌原则包括尽量减少双方的分歧。由于礼貌原则的作用,说话者表达对谈论对象的消极态度时,其后续语段的消极内容往往可以省去不说;而表达积极态度时多采用完整的结构,即后面常共现表达积极意义的语段。从听话人的角度看,当听到“还NP呢”这一结构时,也会根据礼貌原则进行推理:言者的这一语言形式是紧跟上文出现的,表达言者态度,但是句法上却没有出现具体的表达情感的语段,根据礼貌原则,正面的评价要说得充分,所以后续语段的积极内容一般会出现,而对方没有说出,听话人就进行回溯推理(Abduction),将对方投射的态度解读为消极的。这一推理过程在使用中不断被强化,原句法结构中的语段所表达的消极态度的功能被吸收到“还NP呢”构式中,于是该构式自身形成了表达言者消极态度的功能。由此可以看出,“还NP呢”构式言者态度的传递是听说双方在礼貌原则的驱动下形成的。

需要说明的是,在很多对话中,言者往往借助于语气、手势、表情等副语言手段来表达自己的消极态度,根据“礼貌原则”,此时“还NP呢”构式也不会有后续语段。

三、 与“还NP呢”构式共现的话语成分及其成因

“还NP呢”构式表现了言者“反事理”的评价性特征,言者态度随之呈现。这种“反事理”的评价性特征深深地留在了人们的心理知识库中,构成交际双方所依赖的共同经验或认知框架的一部分。一旦人们受到某种刺激,这个共同经验或认知框架就会驱动话语的表达与前进。

(一) 与“还NP呢”构式共现的话语成分

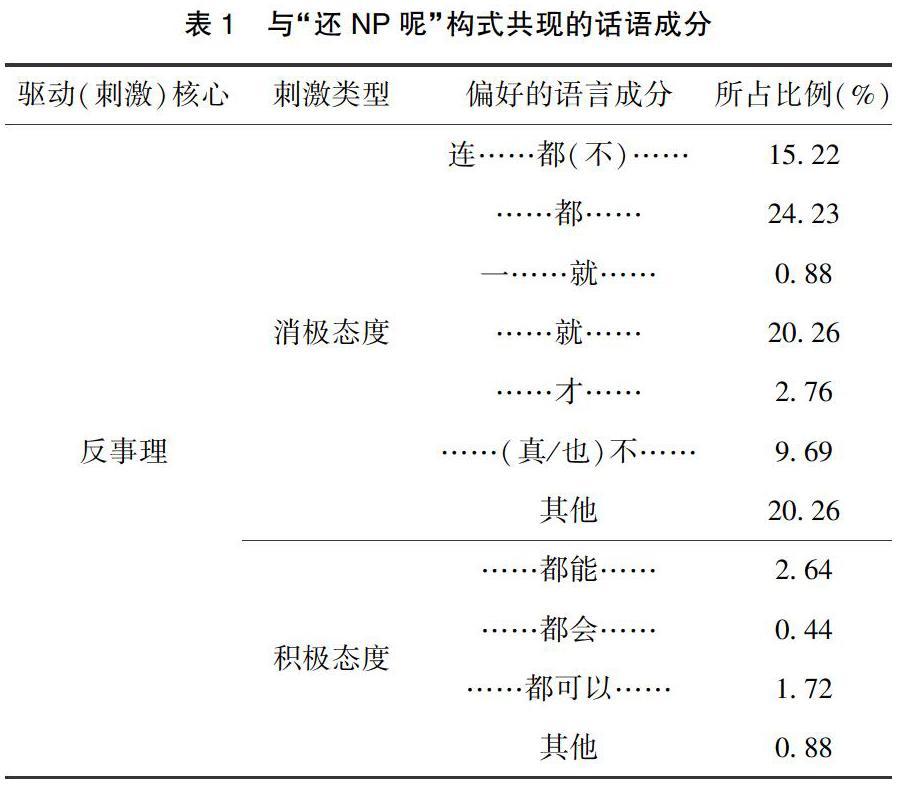

通过对语料的考察发现,在言者态度的观照下,特别是在积极态度与消极态度的刺激下,与“还NP呢”构式共生共现的语境小句呈现出一定的规律。

在消极态度的驱动下,语境小句中一般包括如下话语成分:

a.连……都(不)……;

b.……都……;

c.一……就……;

d.……就……;

e.……才……;

f.……(真/也)不……

如上b式在某些情况下,可以省略“连”,这大抵是语言的经济性在起作用,亦或是言者说话时语流较快,从而省略了该字。例如:

(10) 街上到处都是垃圾,还国际化大都市呢!

(=连街上到处都是垃圾,还国际化大都市呢!)

(11) 这还大周末呢,老板一打电话过来他就跑去公司了。

(12) 还父母官呢,就知道到处敛财,不干实事。

(13) 还情书呢,才这么两句。

(14) 还好兄弟呢,这事儿办得真不够意思。

在积极态度的驱动下,与主表小句共生共現的语境小句中一般包括如下话语成分:……都(能/会/可以)……,往往是表达谈论对象的一种“能力”。例如:

(15) 还高中生呢,都能提出这么系统的理论了!

(16) 还三岁孩子呢,都会背唐诗啦!

(17) 还乡下呢,感觉都可以和大城市相媲美了!

(二) 与“还NP呢”构式共现成分出现的原因

为什么与“还NP呢”构式共现的语境小句的话语成分主要包括以上讨论的几类?我们认为,这些语言成分表达的态度特征与“还NP呢”构式的态度特征相互匹配。

在消极态度的影响下,例(10)语境小句中出现了表负向的词语“垃圾”,而“都”凸显了垃圾的存在范围广,从而表达了言者鄙夷和不满的态度,这与“还国际化大都市呢”表达的态度相互匹配,所以“都”可以与其共现。例(11)语境小句中,谈论对象在接到电话后立刻跑去公司,说话者对此很不满意,于是用“一……就”凸显了谈论对象去公司的速度之快,这与“还大周末呢”形成鲜明对比,强化了言者的不满态度,所以“一……就”可与主表小句共现。例(12)语境小句中用“就……”来强化谈论对象的行为与父母官应有的行为大相径庭,与“还父母官呢”相互匹配,凸显言者的不满和鄙夷。例(13)语境小句中用“才……”说明言者认为情书的字数少,是不满的态度,它与“还情书呢”表达的态度特征相互匹配。例(14)语境小句中用“真不……”强化了言者的不满态度,认为谈论对象的行为不符合“兄弟”间该有的情谊,这与“还好兄弟呢”表达的态度相互匹配,因此共现。

在积极态度的影响下,例(15)(16)“都能”“都会”凸显了谈论对象的一种能力,而这种能力是积极正面的,从而令言者持欣赏和赞美的态度,这恰恰与言者想要表达的积极态度相一致,所以它们分别能与“还高中生呢”“还三岁孩子呢”共现。例(17)语境小句中出现了与“乡下”相对应的“大城市”,言者用“都可以”凸显了乡下在某些方面所具有的优势,这与言者表达的积极态度相互匹配,因而可以与“还乡下呢”共现。

当然,由于语言是不断发展变化的,且受言者知识储备、文化背景等诸多因素的影响,我们大胆猜测,与“还NP呢”构式共现的其他话语成分还会不断涌现。基于对搜集到的语料的整理,我们只能说以上列出的,是目前说话者倾向选择的语言成分。

此外,有时在对话中,言者借助于语气、手势、表情等副语言手段来表达自己的态度,此时“还NP呢”构式不会有后续语段,即语境小句不会出现。

现将与“还NP呢”构式共现的话语成分总结如表1所示:

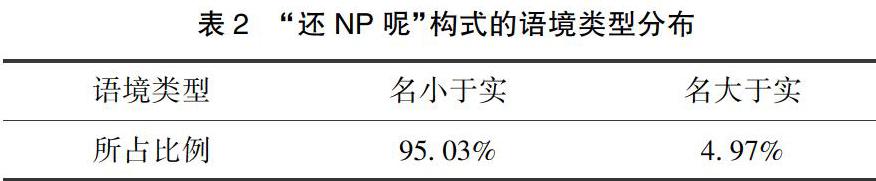

四、 “还NP呢”构式出现的语境

上一小节我们详细分析了与“还NP呢”构式共现的话语成分,这些话语成分强化了该构式所出现的语境。此外,受这些话语成分及交际双方所拥有的共同认知模式,甚至交际双方关系等诸多因素的影响,“还NP呢”构式在不同的语境中表现出不同的言者态度,并呈现出动态变化。考察语料发现,该构式出现的具体语境类型包括两类,即“名小于实”的语境和“名大于实”的语境。

(一) “名小于实”的语境

分析和统计语料发现,“还NP呢”构式出现在“名小于实”的语境中约占95.03%。所谓“名小于实”,是指谈论对象本应该具有某项优势特征,但实际情况却达不到该标准。此时,语境小句中往往会有一些表达消极态度的信息标记(Information marker),具体的信息标记因语境的不同而有所不同,但整体上有一个特征,即它们都是表负面的词、短语或小句。由此烘托出“名小于实”的语境,言者借“还NP呢”构式表达自己的不满和鄙夷、诧异和惊讶、无奈和惆怅等态度。例如:

(18) 还闹市区呢,连辆出租车都没有!

(19) 小张笑道:“所长你真是的,姓黄的要是赌博,就更不够什么代表了,还省优秀企业家呢,我看都是拿钱哄来的。”

例(18)谈论对象“闹市区”,本应该是十分繁华热闹的,但实际情况是连辆出租车都找不到,由此创设了“名小于实”的语境,言者借此表达心中的不满,并用“连……都(没有)”的信息标记凸显了闹市区的清冷与闭塞,从而使“名小于实”的语境得以凸显。例(19)谈论对象“省优秀企业家”本应该是为人典范的形象,但实际情况却不然,由此烘托了“名小于实”的语境。语境小句中出现了“我看都是拿钱哄来的”这样的负面信息标记,以此强化该语境。

还有一种情况需要注意,当“还NP呢”构式出现在对话中时,听者经常使用它来否定言者的观点,借此营造出“名小于实”的语境。例如:

(20) 杨庆霞开心地笑了:“你这孩子真机灵儿,能有这么个儿子真福气!”李四:“还福气呢,一天到晚惹我生气。”

(21) 李先生老远就打招呼:小王,你也来啦?”王智说:“还小王呢,都是老头了!”李老先生说:“在我面前,再老也是小王。”

例(20)李四对于杨庆霞夸奖自己有个机灵的儿子,用“还福气呢”进行否定。也就是说,实际情况并非杨庆霞口中所说的福气,在语境小句中出现了与“福气”相对立的“一天到晚惹我生气”这样的表否定的信息标记,从而烘托了“名小于实”的语境。例(21)王智否定李老先生称呼自己小王,因为感觉自己已经老了,语境小句中出现了与“小王”相对立的“老头”这样的表否定的信息标记,同样烘托了“名小于實”的语境。

此外,言者在否定对方观点时,有时会使用“仿词”修辞格来塑造“名小于实”的语境。例如:

(22) 别编了,你以为我信?就你那德性,除了我这么傻的谁看得上你?就你那脸是鹅蛋脸?我看还松花蛋脸呢。

例(22)言者在“鹅蛋脸”的基础上运用“仿词”修辞格能动地创造了“松花蛋脸”。在言者看来,谈论对象实际上没有好看的鹅蛋脸,即名不副实,从而烘托了“名小于实”的语境。言者虽然违反了会话合作准则中的质量准则和方式准则,主观地否定谈论对象,但是这样的方式既达到了否定的目的,又有诙谐幽默的修辞效果。

(二) “名大于实”的语境

“还NP呢”构式出现在“名大于实”的语境中的情况约占4.97%。所谓“名大于实”,是指谈论对象在某一阶段本不该具有某项优势特征,但实际情况却已经具备。此时,语境小句中往往会出现一些表达积极态度的信息标记,或是出现与主表小句中“NP”相对应的名词形式,且该名词表现出的特征要优于前者,具体的信息标记因语境的不同而有所不同,但整体上有一个特征,即这些信息都是表正面的词、短语或小句。由此烘托出“名大于实”的语境,言者借“还NP呢”构式表达对谈论对象的欣赏和赞美,从而传达积极的态度。例如:

(23) 还士兵呢,我看这样下去,很快能当军官了嘛!

(24) 还农村地区呢,家家户户都安上了空调,感觉和大城市也没什么区别嘛!

(25) 还小旅馆呢,规格都和五星级的一样了!

例(23)如果一个士兵在军队中屡立战功,那么他的行为就会得到褒奖。因此,语境小句中出现了“很快能当军官了嘛”这样的表正面的信息标记,与“军官”相比,“士兵”立功的机率要小一些,但谈论对象却表现出非凡的才能,从而形成了“名大于实”的语境,表达了对谈论对象的欣赏和赞美。例(24)农村地区的基础设施本应该比大城市落后,但实际情况是家家户户都安上了空调。由此创设了“名大于实”的语境,表达对农村地区的赞美。例(25)也是如此,小旅馆的规格本该不如五星级宾馆,但语境小句中出现了“规格都和五星级的一样”这样的表正向的信息标记,由此创设了“名大于实”的语境。我们注意到,言者在表达对谈论对象的的赞美时,有时会借用“夸张”修辞格来表达自己的态度,比如例(25)中的谈论对象“小旅馆”,如果说小旅馆的规格和五星级完全一样,那是不可能的。在某一方面比五星级酒店好是有可能的,因此是言者使用了“夸张”修辞格,其他例子也是如此。

总而言之,此处的“还NP呢”构式都用在“名大于实”的语境中,表达了言者对谈论对象的积极态度。

“还NP呢”构式可出现的语境类型主要包括两类,具体分布如表2所示:

通过以上的分析,我们可以得出如下结论:

(1) “还NP呢”构式主要出现在“名小于实”的语境中,“名大于实”的语境中出现的频率较低。出现这种分布不对称的原因,我们认为与“还NP呢”的构式义有关,具体原因有待进一步考虑。

(2) 言者态度的表达与语境密切相关,两者之间呈现出相互依存的关系,态度需在语境中体现,语境也强化了态度的表达。

五、 结 语

“还NP呢”构式表达了丰富的言者态度,这些态度构成了一个连续统(continuum)。消极态度(如鄙夷和不满等)与积极态度(如欣赏和赞美等)分别位于该连续统的两端,其间还分布着言者的许多其他态度(如惊讶和诧异、无奈和惆怅等)。“还NP呢”构式能够表达这些态度既有认知因素,也有语用因素。

在言者态度的观照下,与其共现的话语模式呈现出一定规律。首先,同该构式共现的话语成分往往取决于言者态度,如若表达的是消极态度,相应地语境小句中一般会出现表消极的信息标记,且与“连……都(不)”“……都……”“一……就”等共现加以凸显;如若表达的是积极态度,相应地语境小句中一般会出现表积极的信息标记,且与“都能”“都会”“都可以”等共现加以强化;其次,“还NP呢”可出现的语境主要包括两类,即“名小于实”的语境,约占95.03%,“名大于实”的语境,约占4.97%。

一言以蔽之,言者态度、共现的话语成分和语境三者之间是共生关系。言者态度通过共现的话语成分表现,并在语境中得以凸显;共现的话语成分凸显语境,语境又表现于共现的话语成分。

(本文在写作过程中承蒙崔希亮教授和聂丹教授的悉心指导,在此致以衷心的感谢!)

〔参考文献〕

[1]宗守云.“还N呢”与“比N还N”格式分析[J].张家口师专学报,1995,(2): 19-23.

[2]宗守云.“还X呢”构式:行域贬抑、知域否定、言域嗔怪[J].语言教学与研究,2016,(4): 94-103.

[3]丁力.“还NP呢”与“到底是NP啊”句式在两种不同思维层面中的比较[J].汉中师范学院学报(社会科学),2002,(1): 26-30,36.

[4]杨玉玲.说说“还NP呢”句式[J].修辞学习,2004,(6): 48-50.

[5]郑娟曼.“还NP呢”构式分析[J].语言教学与研究,2009,(2): 9-15.

[6]周维维.从认知角度谈“还NP呢”格式[J].青岛农业大学学报(社会科学版),2010,(4): 92-95,99.

[7]王新.“还NP呢”构式的评价功能[J].北京化工大学学报(社会科学版),2020,(2): 88-93.

[8]Brown, P.& Levinson, S.Universals in language usage: politeness phenomena[A].In Goody, E.N.(ed.).Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction[C].Cambridge University Press, 1978: 56-289.

[9]Leech, G.N.Principles of Pragmatics[M].London and New York: Longman, 1983.

(责任编辑:高生文)