高功率旋转电荷泵浦摩擦纳米发电机

高功率旋转电荷泵浦摩擦纳米发电机

中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士团队成功将电荷泵浦策略应用于旋转式摩擦纳米发电机(Rotary charge pumping triboelectric nanogenerator,RC-TENG)中,实现了低频激励下的高输出性能。研究论文发表于Advanced Energy Materials。RC-TENG由主TENG和泵浦TENG两部分构成,泵浦TENG为普通旋转式TENG结构,主TENG主要包括存储电极和输出电极。两部分通过一种新颖的同步旋转结构连接,使电荷可以高效可靠地从泵浦TENG注入主TENG的存储电极中。这些存储电极中的约束电荷可产生类似于摩擦表面电荷的作用,在输出电极中产生感应输出。

高功率旋转电荷泵浦摩擦纳米发电机。(a)器件的基本结构爆炸视图;(b)器件的电极结构和电路连接示意图;(c)一对泵浦TENG驱动四个主TENG的典型输出短路电流和转移电荷量;(d)一对泵浦TENG驱动四个主TENG的功率输出,驱动频率2Hz;(e)器件在低频驱动下输出的电能可点亮一组燈。(图片来源于中国科学院北京纳米能源与系统研究所网站)

轻量化液态金属物质

清华大学医学院生物医学工程系刘静教授课题组首次提出了轻量化液态金属物质的概念,并展示了这一全新材料的特性和用途。研究论文发表于Advanced Functional Materials。文章特别以共晶镓铟合金及中空玻璃微珠为典型代表,制备出了密度仅为水的一半以致可漂浮于水面的轻量化液态金属复合材料。这种材料除保留了纯液态金属良好的导电性、导热性、力学强度及固液相变特性外,还拥有可塑性、可变形性乃至磁性等行为,作者们为此设计了系列平面及三维应用场景,并引入不同封装方式实现了对材料漂浮行为的调控,展示了水面电路及水中机器人的潜在应用。

晶界调控提高钕铁硼热变形磁体磁性能研究

中国科学院宁波材料技术与工程研究所稀土永磁团队先后开发出添加纳米WC高熔点相和预扩散Pr-Cu低熔点相两种晶界调控方法,通过有效抑制界面粗晶区大幅提高了磁体的矫顽力,同时揭示了界面调控抑制粗晶区形成的机理。相关研究成果论文发表于Acta Materialia。钕铁硼热变形磁体由于具有磁能密度高、稀土用量少、制备流程短、易于实现近终成型等优点,在变频家电、绿色交通、智能制造等领域具有广阔的市场前景,巨大的应用需求也反向推动了提高热变形磁体磁性能的研究。然而,热变形磁体内颗粒界面处存在的无取向粗晶区对剩磁和矫顽力都具有严重的负面影响。该研究丰富了热变形磁体的晶界调控理论。

非富勒烯三维网络结构的高效太阳能电池受体材料

南方科技大学化学系副教授何凤课题组合成了一种定位三氟甲基取代的高效有机太阳能电池受体材料,该材料可通过H/J聚集的协同作用形成具有更多电子跳跃传输结点的三维网络结构,极大改善电荷在分子间的传输,大幅提高器件性能。研究论文发表于Joule。有机非富勒烯小分子受体材料设计合成简单,能级可调,在可见光甚至是近红外区域有较强吸收。研究团队成功地将三氟甲基引入到稠环电子受体中,得到了超窄带隙受体BTIC-CF3-γ,并将其应用于太阳能电子器件中,极大地提高了器件的能量转换效率,充分体现出光谱红移和超窄带隙的优势,在多元体系、半透明器件和叠层器件应用方面展示出非常有潜力的前景。

单原子层沟道的鳍式场效应晶体管

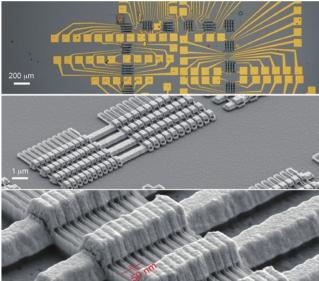

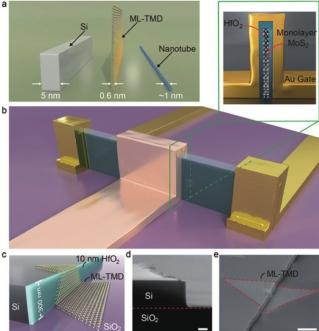

中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心韩拯、孙东明等与国内外合作者首次演示了可阵列化、垂直单原子层沟道的鳍式场效应晶体管。研究论文发表于Nature Communications。研究人员设计了高? 300nm的硅晶体台阶模板,通过湿法喷涂化学气相沉积(CVD)方法,实现了与台阶侧壁共形生长的过渡族金属硫化物单原子层晶体(MoS2、WS2等)。通过采用多重刻蚀等微纳加工工艺,制备出以单层极限二维材料作为半导体沟道的鳍式场效应晶体管,同时成功制备出鳍式场效应晶体管阵列。尝试引入碳纳米管替代传统金属作为栅极材料,结果显示该材料比传统金属栅具有更好的包覆性,可以有效提高器件性能。

可阵列化的单原子层鳍式晶体管形貌图。(阵列最小间距为50纳米)(图片来源于中国科学院金属研究所网站)

单原子层沟道的鳍式场效应晶体管。a)硅工艺Fi nF E T的沟道材料、垂直二维原子晶体与单根碳纳米管尺寸对比示意图。b)器件结构示意图。插图为截面示意图。c)台阶共形生长的单层二维过渡族金属硫化合物示意图。d-e)台阶模板扫描电镜照片,其中标尺分别为100纳米(左)和1微米(右)。(图片来源于中国科学院金属研究所网站)

超低功耗二维柔性神经形态器件光电协同调制新策略

复旦大学微电子学院副研究员陈琳、研究员孙清清等利用二维层状MoS2制备具有光电协同调制功能的可穿戴仿人脑神经形态器件,首次实现可穿戴仿生神经突触器件的aJ级别超低功耗,远低于生物功耗水平,为超低功耗、多端调制的可穿戴式类脑计算器件的应用开辟了新的道路。研究论文发表于Advanced Science。科研团队设计了一种基于柔性二维MoS2的异质突触,成功实现生物体内的长时程可塑性,将长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)过程中的能耗降低至为18.3aJ/脉冲和28.9aJ/脉冲,为神经形态计算系统提供了一条比人脑更出色的处理信息的途径。

3D打印复杂结构仿生骨支架

中国科学院上海硅酸盐研究所吴成铁研究员与常江研究员带领的研究团队在3D打印仿哈弗斯骨结构生物陶瓷支架用于多细胞递送和骨组织再生方面取得新进展。研究论文发表于Science Advances。大段骨缺损的修复是临床上的一大挑战,3D打印技术由于精度高、可个性化定制而广泛用于制备骨组织工程支架。该研究通过模拟骨的多级结构及多细胞组成,采用光固化3D打印技术制备出仿哈弗斯骨结构生物陶瓷支架,并负载骨髓间充质干细胞和内皮细胞,促进血管化骨的修复。该设计体现了这种基于仿哈弗斯骨结构支架的多细胞递送系统的普适性特征,可模拟体内多细胞组织工程的再生微环境。

界面聚合过程调控制备具有亚埃级超高分离精度的纳滤膜

中国科学院苏州纳米所靳健研究员课题组与美国范德堡大学林士弘教授课题组合作,设计开发了一种利用表面活性剂自组装有序单分子膜调控界面聚合过程(SARIP),制备具有超窄孔径分布的薄膜复合纳滤膜(TFC-NF)的策略,实现了亚埃级的分子/离子的高精度分离。研究论文发表于Nature Communications。研究者在油水界面处引入由阴离子表面活性剂——十二烷基磺酸钠(SDS)形成的自组装有序单分子膜,该有序排列的单分子膜极大地改变和调控了PIP单体的跨界面扩散行为。SARIP被证明是一种调控单体扩单行为,进而调控界面聚合反应,获得具有超窄孔径分布和超高精度分离性能的薄膜复合纳滤膜的有效策略。