轨道交通车辆段上盖项目环境影响分析

张迎春,张书景,李冬雪

(北京市科学技术研究院 北京市劳动保护科学研究所,北京100054)

1 概述

轨道交通作为一种绿色、快速、便捷的交通方式,已经成为缓解人口集中、交通拥堵、生态破坏等城市问题的重要解决途径;同时轨道交通车辆段具有占地面积较大等特点,如何充分开发利用车辆段上盖用地、发挥其利用价值、提升周边用地的整体效益逐渐成为热点。引入“轨道+物业”的建设理念,总体思路是在车辆段上方设置钢筋混凝土结构(大平台),再在其上进行物业开发,从而达到节约土地资源的目的[1]。

在土地资源日益紧张的情况下,近年来国内各大城市相继开展了轨道交通车辆段上盖开发项目的尝试。目前,北京市已开展的上盖开发项目主要有郭公庄车辆段、马泉营车辆段、平西府车辆段、四惠车辆段等,其中振动和噪声控制成为上盖开发项目需重点关注的问题,这一问题的成功解决将促进城市建设用地的供给及缓解各大城市面临的用地紧张问题。为此,结合北京地铁6号线某车辆段上盖开发项目,重点对振动影响进行预测分析并提出环境保护建议。

该车辆基地主要负责北京地铁6号线近期、初期配属列车的停放、整备和检修。场区布局主要分为车辆停放检修功能区、管理办公及生活辅助功能区、车辆段生产辅助功能区。上盖开发情况为停车列检库、联合检修库、出入段线区上方建设住房;停车列检库西南部上方布设2~3层幼儿园1处;材料库、咽喉区上方建设办公楼。

2 环境影响分析

轨道交通车辆段上盖项目的环境影响评价比一般项目的环境影响评价更为复杂。除了需阐明项目建设对环境各要素,以及外部环境对项目的水、大气、固体废物等环境要素的影响之外,噪声与振动环境影响评价的工作程序及重点有着较大的区别[2]。在此,主要针对振动影响进行分析。

上盖敏感建筑主要受站场线路列车运行及各类检修产生的环境振动影响。该车辆段拟在停车列检库、联合检修库、出入段线区、材料库、咽喉区上方进行建筑开发,场站线路主要用以进行北京地铁6号线近期、初期配属列车的临修及停放、整备、列检等,包含库内停车列检线、临修线、洗车线等,库外咽喉区线路、试车线、出入段线,以及车辆段内常规检修所使用的设备。

按照《城市区域环境振动标准》(GB 10070—88)[3]中的规定,城市轨道交通环境振动评价指标为室外0.5 m处列车通过时段的最大Z振级VLZmax,考虑到上盖建筑不存在室外楼前0.5 m的环境测量条件,评价位置为建筑物各层室内地面中央。因此,本文主要根据敏感目标处环境振动预测结果,以及《城市区域环境振动标准》(GB 10070—88)中相应功能区标准限值对上盖项目环境振动影响进行对标分析。敏感建筑物室内二次辐射噪声按照《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》(JGJ/T 170—2009)[4]进行对标分析。

2.1 振动源分析

该车辆段建成后对拟建上盖区内的敏感建筑物可能造成振动影响的主要包括以下部分。

(1)库内线路及检修设备。库内线路含停车列检线、架/临修线等检修线路,以及不落轮镟线、洗车线等,线路为地面线整体道床;大型设备含列检吊车等。振源位于停车列检库、联合检修库、材料库上盖建筑正下方,使用频繁,列车进出库振动通过立柱及平台等钢筋混凝土的刚性连接传播至上盖建筑,振动受到的阻尼较小,振动能量衰减较慢。

(2)咽喉区线路。咽喉区线路采用碎石道床,多弯道、多道岔和轨缝,易产生轨缝冲击振动,并且出库车速增大,入库时刹车频繁,振动源强较大。

(3)试车线。车速较高(68~70 km/h),振动源强较大。

(4)出入段线。从咽喉区20号道岔岔前向北至U型槽进入地下段处,U型槽区间设计车速为40 km/h。

2.2 预测方法

本次振动环境影响分析方法在有类似案例项目进行类比监测时优先采用类比分析方法,对于类比对象和预测对象有差别的因素,参考《环境影响评价技术导则城市轨道交通》(HJ 453—2018)[5]附录D所列列车运行振动预测模型进行修正。在有多个振动源同时影响时,对每种线路振源的影响单独评价。

针对本项目典型敏感建筑,结合三维仿真模型预测方法,对停车列检库上盖靠近库门车速提升处的某处住宅建筑及出入段线区振动影响较为严重的某住宅建筑的室内振动影响进行了预测。

2.3 区域环境振动影响预测

2.3.1 振动预测模型

基于《环境影响评价技术导则城市轨道交通》(HJ 453—2018)中的预测模型,结合类比测试进行振动预测,得到典型敏感点的振动影响情况,计算公式为

式中:VLZmax为预测点处的VLZmax,dB;VLZ0max为列车运行振动源强,dB;CVB为振动修正项,dB。

振动修正项CVB,按下式计算。

式中:Cv为列车速度修正,dB;Cw为轴重和簧下质量修正,dB;CR为轮轨条件修正,dB;CT为隧道型式修正,dB;CD为距离衰减修正,dB;CB为建筑物类型修正,dB;CTD为行车密度修正,dB。

2.3.2 环境振动影响预测结果及分析

本次振动影响预测评价均基于该车辆段一级开发减振降噪措施全部落实的情况。本次分析类比建筑和振动源强选择北京地铁部分线路已运营车辆段或停车场上盖建筑或振源线路。预测结果表明,停车列检库上盖建筑、出入段线区建筑环境振动预测值在51.3~69.8 dB之间,均能满足《城市区域环境振动标准》(GB 10070—88)中“混合区、商业中心”昼间75 dB、夜间72 dB的标准限值。

2.4 敏感建筑数值仿真三维建模振动影响预测

确立总体分析思路是仿真分析工作顺利开展的关键,包括提出计算假设、理清建模思路、合理简化模型、明确分析工况、确定验证指标及估算成本等。仿真分析的技术路线如图1所示。

根据各敏感住宅建筑的实际情况及预测结果,选取停车列检库上盖靠近库门车速提升处的某处敏感建筑及出入段线区振动影响较为严重的某敏感建筑进行进一步的数值仿真分析,计算室内楼板的振动情况。

图1敏感建筑受地铁振动影响仿真分析流程

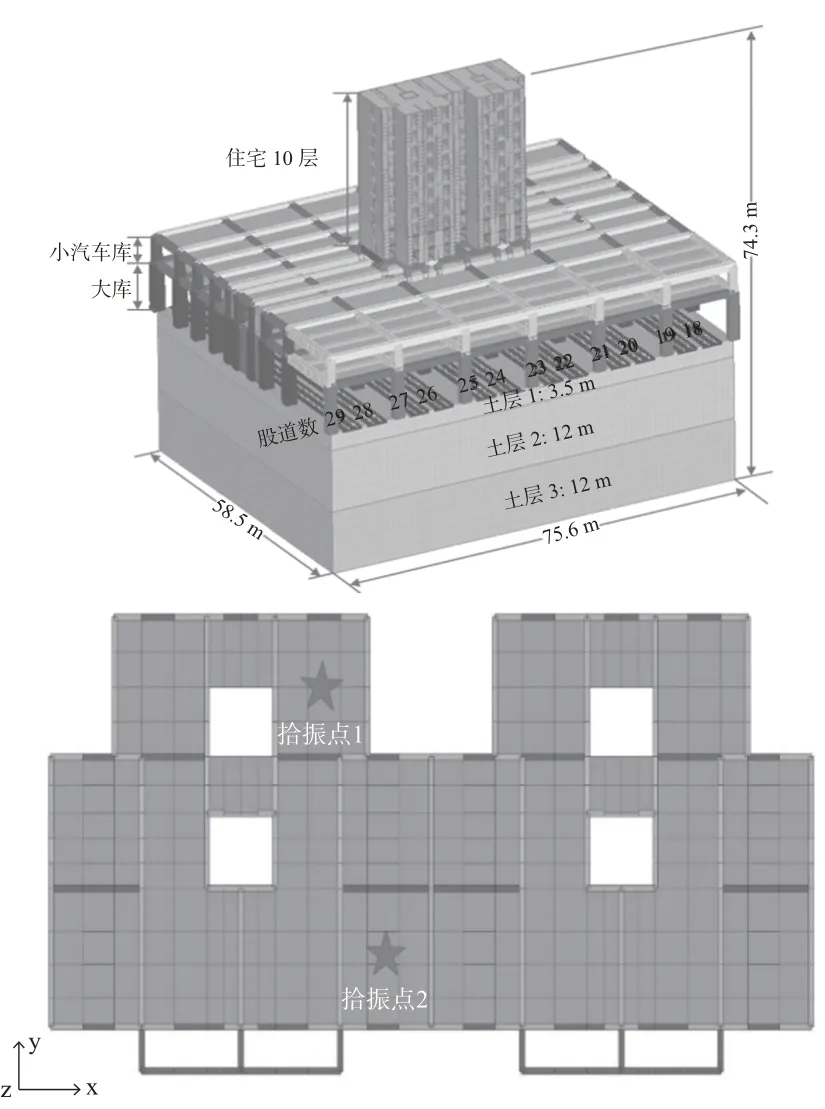

2.4.1 三维数值仿真对象

停车列检库上盖某处敏感建筑:此住宅建筑采用装配整体式剪力墙结构体系;盖上10层,层高均为3.0 m,总高度31.8 m;盖下依次为隔震层、综合服务结构设备转换夹层和停车列检库层,停车列检库采用桩基础;楼座长约27 m,宽约16.3 m;楼座正下方跨越股道22至25道,均为停车列检线;采用普通整体道床,道床下铺设聚氨酯弹性减振垫层,库内设计车速为不超过5 km/h。

出入段线区某处敏感建筑:此住宅建筑采用剪力墙结构体系,基础采用钻孔灌注桩桩筏基础;与咽喉区上盖顶板齐平的下部为2层小汽车库,层高分别为4 m和4.5 m,在咽喉区顶板绿化覆土高度内做3 m高的结构转换设备夹层,上部为10层住宅;住宅建筑西侧为出入段线(紧邻U型槽南侧),设计车速为20 km/h,采用U型包裹厚度为35 mm的聚氨酯弹性减振垫,建筑边界距近轨中心线水平距离为33.4 m;东侧为试车线,设计车速约70 km/h,拟采用液态钢弹簧浮置板道床减振措施,建筑边界距轨道中心线为8.3 m。

2.4.2 三维数值预测模型构建

建立2处敏感建筑的三维有限元模型,停车列检库上盖某建筑如图2所示,出入段线区某建筑如图3所示。

图2岩土-运用库-建筑有限元网格计算模型

图3轨道-岩土-建筑有限元网格计算模型

边界条件:四周土层边界采用粘弹性人工边界条件,以准确模拟波在土层中的传播,模型底部采用全约束边界条件。

2.4.3 数值预测模型计算结果及分析

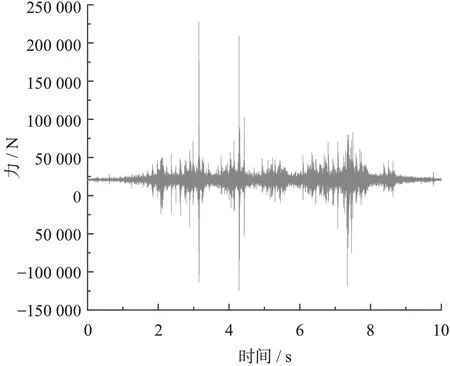

库上盖某敏感建筑正下方为停车列检线,结合北京已运营车辆段实测资料,列车入库车速较低,约为5 km/h;出库车速有明显提升,实测可达25 km/h,为保证计算涵盖敏感建筑受振动影响的最不利情况,本次仿真计算重点分析出库工况下上盖建筑室内振动影响,在正下方23股道钢轨加载,力载荷由实测钢轨加速度反演得到,实测加速度来源于北京某车辆段停车列检线。

轮轨力时程曲线如图4所示,计算所得室内楼板典型拾振点计算时域曲线如图5所示。

图4模拟轮轨力时程曲线

图5建筑室内典型拾振点计算时域曲线(室内10层拾振点1)

得到建筑室内振动最大Z振级随楼层的变化如图6所示。由图6可知,各楼层室内最大Z振级随楼层增大呈现波动性升高,2层振动水平最低,8层振动最为显著,房间内最大Z振级最高值为64.6 dB,对应加速度峰值为9.2×10-4m/s2,主频为14 Hz,出现在8层拾振点2。

图6建筑室内振动最大Z振级随楼层的变化

出入段线区某敏感建筑西侧33.4 m处为出入段线,东侧8.3 m处为试车线。为模拟振动影响最不利的情况,以2条线路同时运行、载荷同时加载进行仿真计算。力载荷由实测钢轨加速度反演得到,其中出入段线实测加速度来源于北京某车辆段咽喉区出入段线,试车线实测加速度来源于北京某地铁采用钢弹簧浮置板道床措施的下行区间。出入段线区列车运行轮轨力时程曲线如图7所示,试车线模拟轮轨力时程曲线如图8所示。

计算得到室内楼板典型时域曲线如图9所示。

建筑室内振动最大Z振级随楼层的变化如图10所示。由图10可知,各楼层室内最大Z振级随楼层增大呈现波动性变化,9层振动最为显著,房间内最大Z振级最高值为67.5 dB,对应加速度峰值为0.042 0 m/s2,主频为51 Hz,出现在9层拾振点1。

由上述过程可见,本次所选取的2处振动影响较为严重的敏感建筑各楼层室内振动均能满足《城市区域环境振动标准》(GB 10070—88)中“混合区、商业中心区”昼间75 dB、夜间72 dB的标准限值要求。

图7出入段线区列车运行轮轨力时程曲线

图8试车线模拟轮轨力时程曲线

2.5 敏感建筑结构二次辐射噪声预测

本次针对上述停车列检库区上盖、出入段线区2处敏感住宅建筑进行二次辐射噪声影响预测分析。

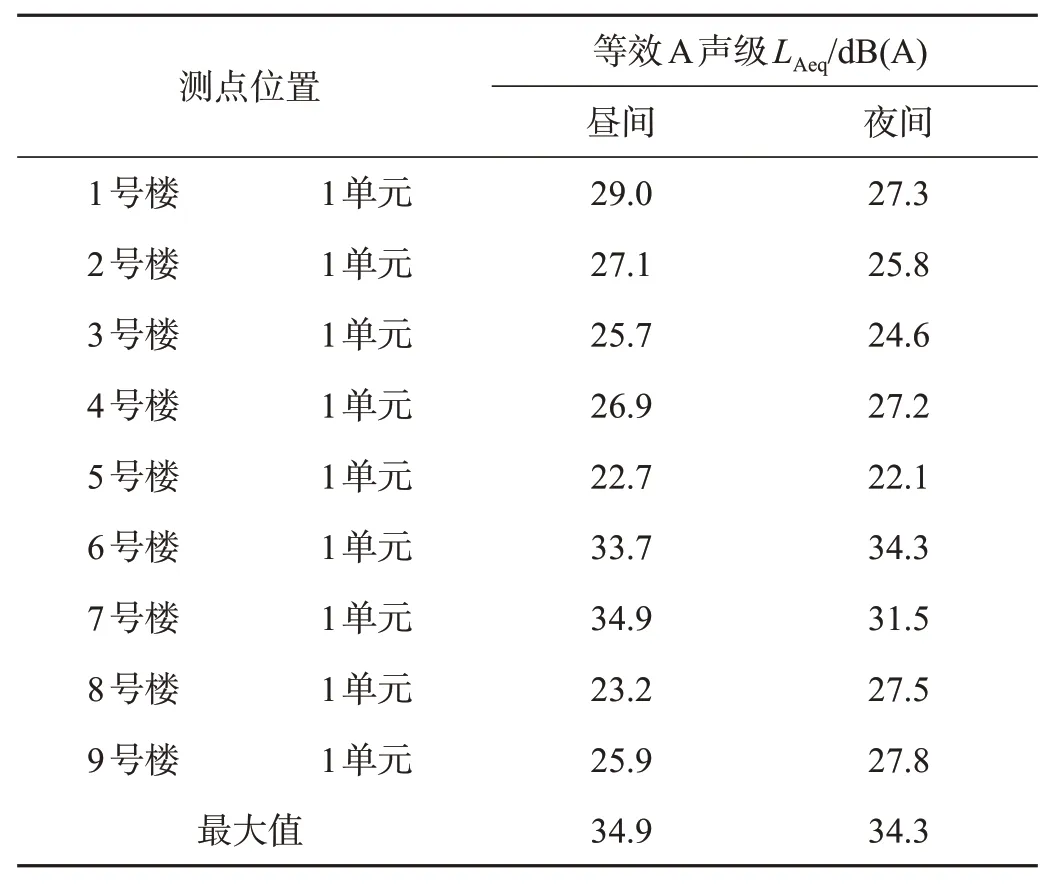

2.5.1 停车列检库区上盖敏感建筑二次辐射噪声预测分析

由于项目处于建设阶段,尚不具备监测条件,采用类比监测的方法对停车列检库区上盖敏感住宅建筑二次辐射噪声影响进行预测评价。根据类比原则,选择某停车场停车列检库上盖敏感住宅建筑作为类比对象,类比性分析如表1所示,以9栋建筑实测的二次辐射噪声最大值为停车列检库区上盖敏感住宅建筑的预测值,测试结果如表2所示。

图9建筑室内典型拾振点计算时域曲线

图10建筑室内振动最大Z振级随楼层的变化

以类比对象9栋住宅建筑昼夜间最大二次辐射噪声作为本次停车列检库区上盖住宅建筑二次辐射噪声预测值,昼间为34.9 dB(A),夜间为34.3 dB(A),均能够满足《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值和测量方法标准》(JGJ/T 170—2009)中“2类区”昼间41 dB(A),夜间38 dB(A)的限值要求。

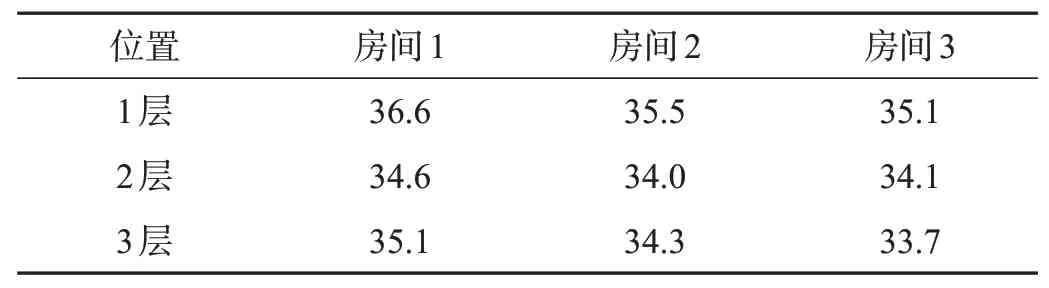

2.5.2 出入段线区敏感建筑二次辐射噪声预测分析

基于《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》(HJ 453—2018)附录D中室内二次结构噪声预测方法,本次以前述环境振动影响预测中所选出入段线区振动影响较为明显的建筑为例,进行二次辐射噪声影响评价,能够反映出入段线区住宅建筑室内二次辐射噪声的最不利情况。上述出入段线区1至3层不同房间二次辐射噪声预测值如表3所示。

以最大二次辐射噪声预测值1层房间1二次辐射噪声预测值36.6 dB(A)作为出入段线区住宅建筑二次辐射噪声预测值,其能够满足《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值和测量方法标准》(JGJ/T 170—2009)中“2类区”昼间41 dB(A),夜间38 dB(A)的限值要求。

表1类比对象与预测目标对象的类比性综合特征

表2类比对象二次辐射噪声实测值(最大5列车平均)

表3出入段线区上盖建筑二次辐射噪声预测结果dB(A)

2.6 预测结果综合分析

预测结果显示,敏感建筑环境振动预测值均能满足《城市区域环境振动标准》(GB 10070—88)中“混合区、商业中心”昼间75 dB、夜间72 dB的标准限值。停车列检库区上盖及出入段线区敏感建筑二次辐射噪声预测值均能满足《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值和测量方法标准》(JGJ/T 170—2009)中“2类区”昼间41 dB(A),夜间38 dB(A)的限值要求。

3 其他环境影响分析

3.1 噪声影响分析

噪声污染也是上盖项目环境影响分析的重点,噪声污染来源主要是设备运行噪声和人为噪声。同时,上盖项目又受外部噪声源的影响,主要为已建成车辆段内列车及设备运行所产生的噪声和周边的道路交通噪声。

固定噪声源经采取隔声减振措施后在各厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)[6]中的要求。该车辆段上盖开发建成并投入使用后,整个区域敏感建筑的噪声预测值为昼间51.3~59.3 dB(A),夜间43.6~54.9 dB(A),不满足《声环境质量标准》(GB 3096—2008)[7]中相应标准限值。根据预测结果,周边道路对敏感点的贡献值大于车辆段列车的贡献值,临近周边主次干道的住宅楼夜间预测值超标。在采取隔声窗及落实一级开发阶段要求后,能够有效降低周边道路交通噪声对临路住宅的影响,使住宅建筑卧室、起居室满足《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118—2010)[8]中室内的噪声级要求。

3.2 常规环境影响分析

污水主要为入住居民日常生活、办公及幼儿园生活污水。其中,生活污水中包含的餐饮含油污水先经隔油池预处理后与其他普通生活污水一起排入化粪池中,后通过当地市政污水管道排入污水处理厂。幼儿园餐饮油烟废气经净化处理后引至楼顶达标排放。固体废物主要为居民及幼儿园生活垃圾、办公垃圾、物业清扫垃圾等,产生的生活垃圾委托环卫部门统一外运、集中处置。

4 结论及建议

轨道交通上盖开发项目在改善城市交通、进一步优化城市布局的基础上,可以获得一定的土地出让和地产建设收益,利用轨道交通上盖建设房地产项目,可以解决大中型城市部分人群的居住和出行问题。但是,轨道交通振动和噪声影响是车辆段上盖开发面临的主要问题,对于此类项目应运用多种技术手段进行分析预测,并结合项目开发应用后的监测情况进行验证。对该类项目提出以下建议。

(1)对轨道交通上盖开发利用的环境影响分析应提前介入,统筹规划环境影响分析[9]。轨道交通上盖开发利用建设范围应落实轨道交通开发阶段要求的减振措施,做好衔接工作。

(2)加强车辆段监测数据收集。车辆段投入运营后,根据实际条件对敏感建筑环境振动或振动源强进行跟踪监测,如果经追踪测试且进一步预测后发现敏感建筑室内仍有振动超标的风险,建议进行传播途径隔振或建筑结构自身防护,并对减振措施展开专项设计。

(3)管理措施。列车应严格按照设计车速运行,尽量减少振动影响。同时,加强轮轨的维护保养,定期镟轮和钢轨打磨、涂油。检修和试车作业建议仅在昼间进行,避免夜间振动影响。