“互联网+三位一体护理模式”对短暂性脑缺血发作患者自护能力、近期疗效及生存质量的影响

杜立立

(徐州市贾汪区人民医院神经内科,江苏 徐州 221011)

短暂性脑缺血发作(TIA)是神经内科常见临床急症、重症,多因脑、脊髓或视网膜局灶性缺血所致、未发生脑梗死的短暂神经功能障碍。短暂性脑缺血发作(TIA)多见于50~70岁中老年人,男多于女。发作突然,持续时间短暂,数分钟至1h左右,多数患者局部神经症状和体征24 h内可完全消失,恢复正常。一般不遗留神经功能缺损,但常反复发作,每次发作均涉及相同的某动脉供应的脑功能区[1-2]。短暂性脑缺血发作(TIA)近年来发生卒中风险非常高,患者心理负担严重,常发生不同程度的焦虑抑郁负性情绪,严重影响睡眠和生活质量。通过医护综合管理等非药物干预手段,可提高患者对疾病的认知程度、治疗依从性和自护能力,缓解负面情绪,提高患者及家属二级预防的意识,有效改善治疗效果和预后[3]。医生-护士-家庭三位一体护理模式是一种近年来被临床广泛采用的全面的优质护理服务模式,可明显提高综合护理干预效果,有利于提高服务质量[4]。本研究将我院神经内科护理组“三位一体护理模式”联合“互联网+”信息技术应用于短暂性脑缺血发作(TIA)患者的护理效果进行总结:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院神经内科2018年06月~2020年03月间60例短暂性脑缺血发作(TIA)患者,随机均分为对照组和观察组,各30例。纳入标准:(1)临床诊断符合短暂性脑缺血发作(TIA)标准,经颅CT检查无新发梗死灶[5];(2)具备正常认知及沟通交流能力;(3)患者及家属均知情同意。排除家族性血栓史,急性心肌梗死,以及合并肝肾功能障碍、血液系统疾病、自身免疫性疾病。对照组男18例,女12例;年龄42~78岁,平均年龄(65.14±6.65)岁;病程1~22年,平均病程(12.14±5.28)年;合并症:高血压16例,糖尿病8例,高血脂12例,冠心病5例。学历:初中及以下16例,高中8例,大专及以上6例。观察组男19例,女11例,年龄43~77岁,平均(66.02±7.22)岁;病程2~23年,平均病程(11.78±5.52)年;合并症:高血压17例,糖尿病9例,高血脂14例,冠心病6例。学历:初中及以下17例,高中8例,大专及以上5例。两组基线资料比较无明显差异(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组

患者药物治疗常规选用阿司匹林肠溶片和/或硫酸氢氯吡格雷片、瑞舒伐他汀钙片等,合并冠心病、高血压、糖尿病患者分别给予扩冠、降压、降糖药物治疗。患者住院期间由责任护士给予健康宣教,宣教形式包括个体教育、集体上课、病友交流会等方式,宣教内容包括指导患者认识疾病知识,熟悉治疗药物作用机制及不良反应,低盐低脂糖尿病饮食选择,病情自我观察能力。出院后,每周电话随访一次,连续3个月。

1.2.2 观察组

在对照组常规治疗和护理基础上,实施基于“互联网+三位一体护理模式”:(1)成立“三位一体小组”:由管床医生1名,护理责任组及1名家庭成员组成,护理责任组组长为护士长,另外人员为N3或N4级高年资护师1名,N2级护士2名。(2)科室建立患者健康宣教公众号,患者入院后,由小组成员中N2级护士对患者及家庭成员建档并指导扫码通过微信公众号,建群管理,小组成员全部为群管理员。(3)患者住院期间的“三位一体”干预模式实施:①患者住院期间,床位医生、责任护士每天利用上、下午常规床边查房的时机进行个体化指导和宣教,指导和宣教内容遵照《中国缺血性卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南(2010)》[6]中的诊疗及护理规范进行,包括疾病诱因及发病机制、临床表现及诊断标准,以及治疗措施中用药的作用机制、不良反应和注意事项等,以提高此期患者及家庭成员对短暂性脑缺血发作(TIA)的认知,患者自护能力和家庭成员的一般护理水平。②N2级护士在做好患者日常生活护理、心理护理和饮食护理的基础上,还要通过病房内多媒体播放及微信群日常管理形式,每天播放或发送文字、图片及视频形式的健康宣教内容[7]。③持续改进干预模式:每隔3天由组长组织主持1次小组会议,共同讨论医生、护士和家庭成员“三位一体”干预模式的收效及存在的问题,对干预措施不断给予完善和改进。(4)患者出院期间的延续干预:小组借助微信群管理功能,对出院患者及家庭成员进行延伸护理干预,通过互联网高效互动交流的便利,充分改善与患者及其他家庭成员的关系,协调家庭成员关系,做好生活保障,疏导患者负性情绪,改善患者睡眠质量,为患者的治疗和护理提供亲情支持和情感安抚,以增强自护能力和医疗信心,提高患者生存质量,减少近期复发和卒中发病率,持续干预3个月[8]。

1.3 观察指标

(1)采用自我护理能力测定量表ESCA评价患者自护能力,总分172分,得分越高说明自护能力越强[9],(2)采用匹兹堡睡眠质量指数量表PSQI评估患者睡眠质量[10],包括7个项目18个条目,总分21分,分数越高则睡眠质量越差。采用SF-36评价患者生活质量,总分0~100分,得分越高生活质量越好。(3)采用状态焦虑问卷(S-AI)评定患者特定时间或情境下的焦虑状态[11],包括20个条目,总分20~28分,得分越高,焦虑程度越严重。(4)对比两组患者出院3个月内短暂性脑缺血发作(TIA)再次发作的发生率及诱发卒中情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计软件数据分析,计数采用[n(%)]表示,采用x2检验。定量资料(±s)表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

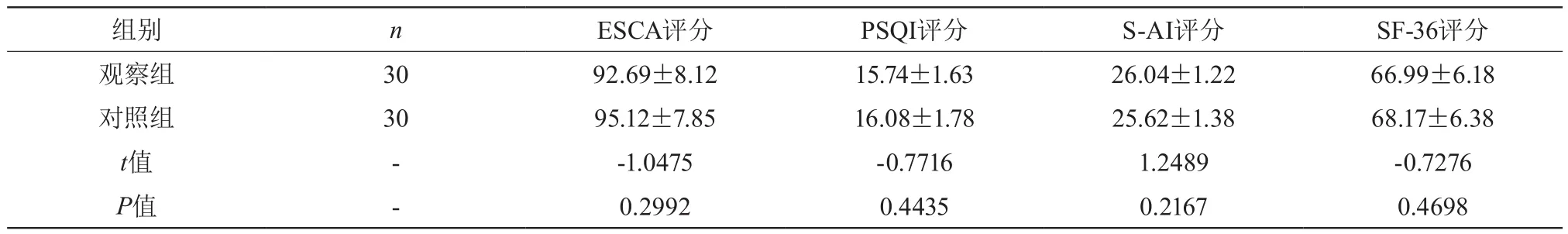

2.1 干预前两组自护能力、睡眠质量、状态焦虑及生活质量比较

干预前,两组ESCA、PSQI、S-AI及SF-36评分比较均无明显差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者干预前自护能力、睡眠质量、状态焦虑及生活质量比较(±s)

表1 两组患者干预前自护能力、睡眠质量、状态焦虑及生活质量比较(±s)

组别 n ESCA评分 PSQI评分 S-AI评分 SF-36评分观察组 30 92.69±8.12 15.74±1.63 26.04±1.22 66.99±6.18对照组 30 95.12±7.85 16.08±1.78 25.62±1.38 68.17±6.38 t值 - -1.0475 -0.7716 1.2489 -0.7276 P值 - 0.2992 0.4435 0.2167 0.4698

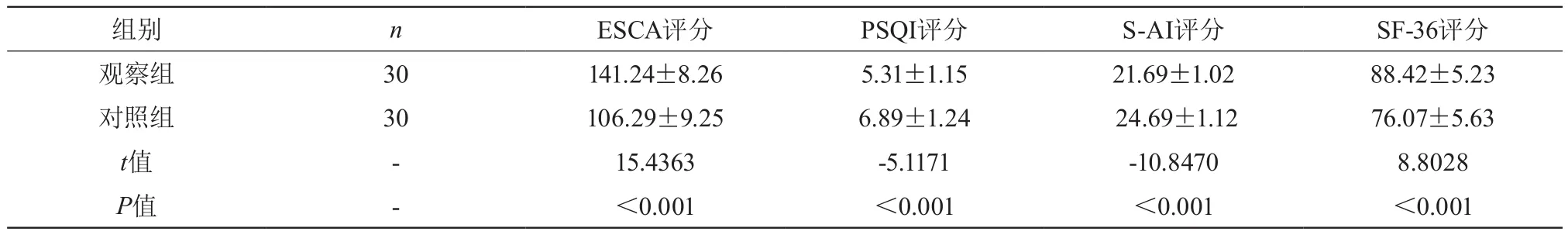

2.2 干预后两组自护能力、睡眠质量、状态焦虑及生活质量比较

出院3个月,观察组ESCA及SF-36评分均明显高于对照组(P<0.05),观察组PSQI、S-AI评分均明显低于对照组(P<0.05)。见表2。

2.3 干预后两组并发症比较

出院3个月内,观察组复发2例,对照组复发8例,其中2例诱发早期卒中,观察组复发率明显低于对照组(x2=4.32,P=0.038)。

表2 两组患者干预后自护能力、睡眠质量、状态焦虑及生活质量比较(±s)

表2 两组患者干预后自护能力、睡眠质量、状态焦虑及生活质量比较(±s)

?

3 讨 论

我国短暂性脑缺血发作(TIA)患者约有2390万,众多的患者成为脑卒中主要的后备军,疾病负担严重。临床上常将短暂性脑缺血发作(TIA)分为颈内动脉系统和椎—基底动脉系统两类,前者占90%,后者占7%,两者皆有为3%[12]。临床多为椎基底动脉或颈动脉系统一过性血流减少,引起脑组织局灶性缺血而导致可逆性的神经功能缺损,通常突然发生,而没有前驱症状,常表现为一过性视力、语言、肢体无力等,大多数患者发作持续5~10 min,时间较短,1 h内可恢复。短暂性脑缺血发作(TIA)易反复发作,导致患者高入院率、高心理负担、低质量睡眠及生活质量状态[13]。如未进行及时有效的识别、诊断和干预会进一步发生脑梗死,造成患者神经功能缺损,严重者可危及患者生命[14]。

短暂性脑缺血发作(TIA)发生高危因素主要有高血压、高血脂、高血糖及心房纤颤、吸烟、饮酒。绝大多数患者会前往急诊科就诊,但是在短期内发生卒中的风险明显升高。因此,基于患者的临床表现,提供恰当的专科诊断、检查治疗和医护综合管理干预策略,是改善患者预后的重要基础。

全新的"互联网+"时代塑造了全新的社会生活形态,同时也给健康教育提供了更快捷、便利、高效的服务平台,“互联网+健康教育”能为患者提供以全流程为核心的各个治疗环节的无缝健康教育及管理指导[15]。本研究依托互联网实现“医生-护士-家庭三位一体”互动共同推进的护理工作新模式,以微信公众号健康教育及管理模式,从患者入院到出院后延伸护理,全方位实施护理干预,可适时满足患者和家属的健康教育个性化需求,加强患者疾病认知,做好自我防护,提高患者家庭成员的参与意识,促进成员的家庭支持及护理水平,及早识别危险因素,做好短暂性脑缺血发作(TIA)的再发预防,显得尤为重要,可有效防止短暂性脑缺血发作(TIA)反复发作并导致发生脑梗死的不良结局。